鉱山との協力

富国強兵のためには犠牲やむなしの風潮

明治維新以来、日本は急速な近代化の道を突き進み、富国強兵の時代の中で国民の生活を犠牲にしながら国の力をつけていきました。

産業が盛んになり、林立した煙突から大量の煤煙を排出し「天を黒くする」写真が日本という国の発展と繁栄の象徴として小学校の教科書などに掲載されていた時代もありました。

このような時代背景の中で、産業界の多くは、煙害問題を国の経済政策の目的達成のため、やむをえない犠牲と理解し、無視するという対応をとってきました。

工業(鉱業)生産の拡大と増産のためには、工場や鉱山製錬所の周辺住民の有害物質排出に対しての抗議運動を抑圧することが当然とされ、「環境保全」や「煙害問題」を無視しようとする風潮が定着していたように思えます。

足尾銅山(※1)の鉱毒事件

日本での「公害発生」のルーツは、明治時代中期に起こった「足尾銅山の鉱毒事件」です。足尾銅山では、明治23年(1890)頃から、銅山の大規模な開発によって出た大量の有毒物質(鉱毒)の汚水処理を行わないまま、栃木と群馬の両県にまたがる渡良瀬川に流し、農作物を枯らし、川魚や家畜を死滅させていきました。また、亜硫酸ガスを主体とする煤煙による被害も拡大し、周辺の山々はハゲ山になりました。

これらの被害を被った農民や住民が自分たちの生活の安全を求めて、激しい抗議運動を展開していきました。しかし、鉱山側は有効な防止対策をとらないまま、抗議運動を弾圧し、鉱毒事件に解決がもたらされることはありませんでした。

日本の公害解決の第一号

私たちのまちの「日立鉱山」は、煙害問題を解決するため、被害者(地元民側)と加害者(鉱山側)との間で度重なる話し合いを誠心誠意行い、流血騒ぎを起こすこともなく、大煙突の建設と気象観測に基づく制限溶鉱によって見事に平和的な解決に至りました。これは、日本の公害問題解決の第一号であり、現在のSDGsにも通じる歴史上稀にみる公害解決のモデルです。

日本が、本格的に「環境問題」や「公害問題」に取り組むようになったのは、第二次世界大戦が終結してしばらくたってからです。戦後の高度成長の時代は、産業廃棄物、特に工場から排出される煙や垂れ流し状態の排水による、水俣病や四日市ぜんそく、イタイイタイ病などの深刻な公害が社会問題になりました。

昭和42年(1967)にようやく「公害対策基本法」が施行されたことを考えると、明治から大正にかけての、日立鉱山の事例は先進的な素晴らしい取り組みです。

話し合いによる解決の覚悟

煙害問題に対して主役的役割を担い、その解決に導いていったのは、角彌太郎です。

角彌太郎は、当時日立鉱山の庶務課長を務めていました。角彌太郎は、「ここ日立に単なる銅山ではなく理想郷をつくろう」と願う創業者久原房之助から、深刻になりつつあった煙害問題に関しての地元民との話し合い(※2)の全権を任されました。

角彌太郎は「法律の範囲内で対応するだけでは企業倫理が確立できない」と語っています。彌太郎は陣頭に立って誠実に地元民との話し合いを数限りなく持ち、煙害への補償問題や煙害民有地の買収問題を次々と解決していきました。

青年会の代表として交渉にあたった関右馬允は『日立鉱山煙害問題昔話』で角彌太郎についてこう語ってます。

当時の庶務課長は、久原さんに従って小坂鉱山から転勤した角彌太郎さんで、事務系統から抜擢され四代所長になった人で、著者の最も尊敬している人である。

特に私が感激したのは、明治44年春私が委員になって会見したが、乳臭若年の私を決して子ども扱いにしなかった事で、当時課長ともなれば相当威張っていたものなのに、私にはそんな気振りは見せずに、対等に接したことで、普通人にはできぬ業である。かつ、交渉二、三か月で判ったことだが、角さんは、言明したことは必ず実行した言行一致の紳士だったので、立派な人格者だと敬慕の念さえ湧きだして、その思いが次第に育っていったのは事実だった。

鉱山と被害地とは敵と味方、足尾の紛争はそのままの姿で日立鉱山に移されるものと思って委員になった私は、角さんの態度に感じ、闘争から妥協と急転回をしたのを記憶している。

被害者側の代表である青年関右馬允の人柄も重要です。右馬允は煙害問題が入四間に現れた明治40年(1907)には19歳でした。明治44年に23歳で入四間3集落の煙害調査委員長となり、以後35年にわたって委員を務めました。

関右馬允は「企業との直接交渉による共存共栄が基本的方針」と語っています。久原房之助は後に「共に煙害問題にあたった関右馬允の公平無私の態度と新しい時代感覚が煙害問題解決を大きく進めた」と言っています。

科学的手法に基づく対応

鉱山側は、煙害と気象の関係を解明するために気象観測所の設置、農事試験場の開設、耐煙木としての価値の高いオオシマザクラの植林とその苗木の地元民への無償配布など、当時としては画期的な科学的手法を用いて、煙害問題解決のために最大限の努力を惜しみませんでした。これらの鉱山側の誠意ある対応に地元民は共鳴し、大規模な抗議運動はほとんど起こりませんでした。

文=原田 実能

(※1)足尾銅山の鉱毒事件

この足尾銅山を含め、別子銅山(愛媛県)・小坂鉱山(秋田県)・日立鉱山(茨城県)で発生した鉱毒・煙害事件は「4大鉱害事件」と呼ばれています。

(※2)地元民との話し合い

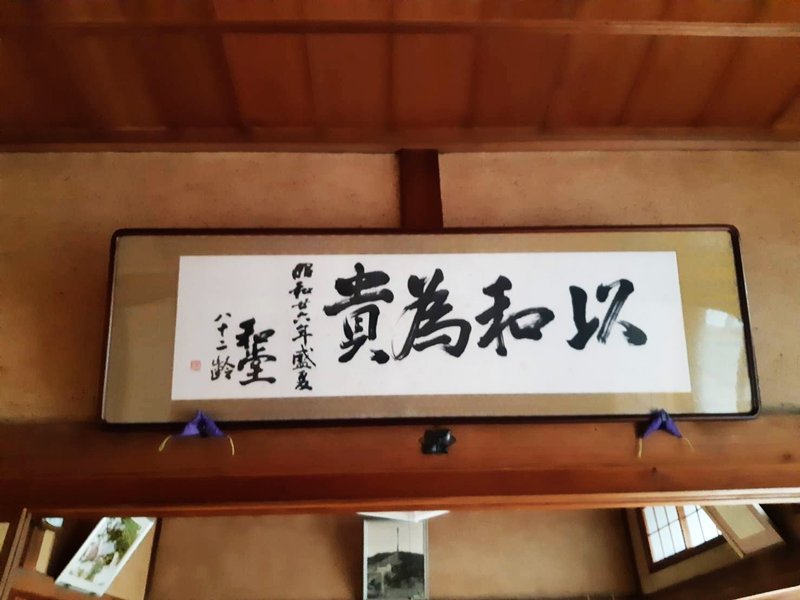

角彌太郎が大切にしていた言葉のひとつに「以和為貴」(わをもってとうとしとなす)があります。これは、聖徳太子の十七条憲法にある有名な言葉です。まず一つ目に「みんな仲良く争わないのがもっとも良い」という意味があります。そして重要なのは、そのためには「しっかり議論しなさい」という意味も含まれていることです。日立で煙害問題の被害者と加害者が争うのではなく、話し合いで問題解決していった根底に、この「以和為貴」のこころがあることは間違いありません。

【主な参考文献】

『日立鉱山煙害問題昔話』(関右馬允/郷土ひたち文化研究会/1963年)

『日本で初めて公害を解決に導いた男―角彌太郎の生涯―』(鈴木堯士/西富謄写堂印刷/2006年)

※写真は、角英氏からご提供いただきました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?