バスケ風に2021年のJ1を分析してみようの会

最近の課題図書が「Basketball on Paper」というバスケのデータ分析に関する本なのですが(まだ4章までしか読んでないけど参考にしたのは2,3章の内容)、試しにこの本で使われていた方法をサッカーでやってみようということで、昨季のJ1のデータをもとに各チームの攻撃と守備の評価と、攻撃をさらにビルドアップと崩し、PA内での質に分類しての分析をしていきます。そして、実際にバスケ風の分析をサッカーで転用する上での課題をまとめることができればと思います。

ちなみにデータは全て「Football LAB (https://www.football-lab.jp/)」から引っ張ってきました。そして色々と分析の質には改善の余地がありまくるので、あくまで「試作品」ということを念頭に置いて読んでいただけるとありがたいです。

Offensive Rating と Defensive Rating

まず初めに、各クラブの攻撃と守備をデータをもとに見ていきたいと思います。ここで採用するのが「Ofensive/Defensive Rating」という指標です。これは「100回のポゼッションで何点得点/失点したか」というデータになります。すごく単純明快です。ちなみにバスケの1試合のポゼッション数もサッカーの1試合のポゼッション数(攻撃回数)も大体100回前後になるのですが、バスケは100点くらい入る(1回のシュートで2,3点入る)のに比べて、サッカー(2021年のJ1平均)では1.027点しか入りません。それはさておき、試しにやってみましょう。まずは「Offensive Rating」からです。

ほとんど、得点順で並べた場合と順位は変わりません。得点順で並べた時と2つ以上順位が違うのは湘南と横浜FCくらいです。ちなみにFootball LABには「ポゼッション回数」というデータはないので「攻撃回数」のデータになります。ほとんど同じでしょう。

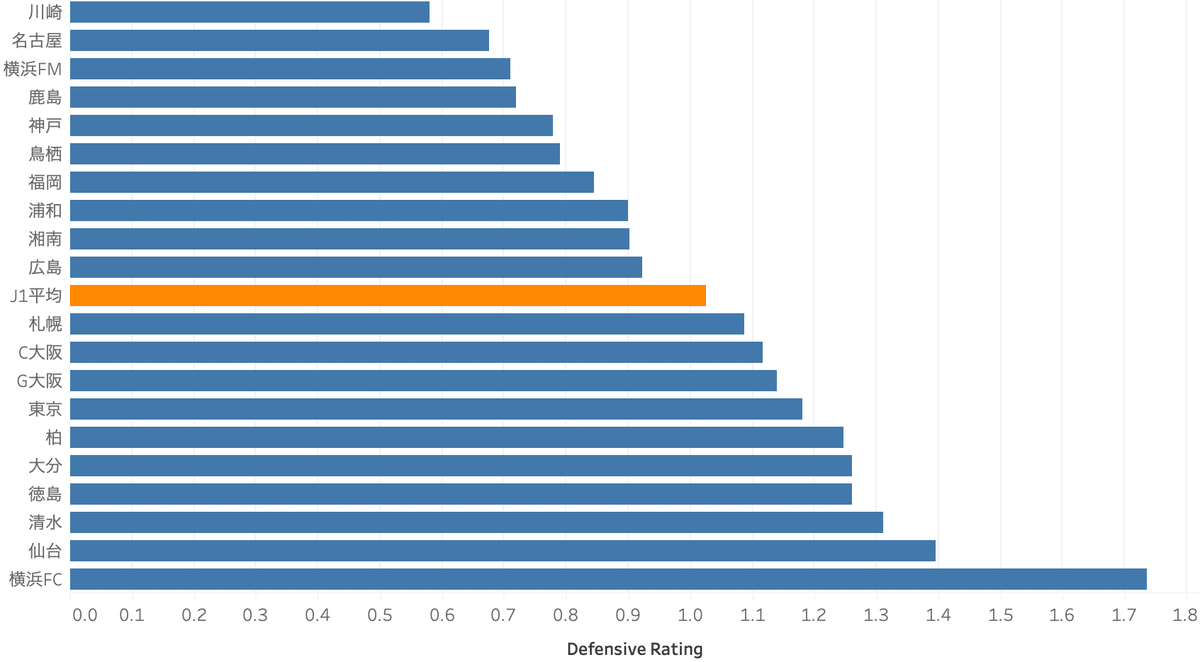

次に「Defensive Rating」です。相手のポゼッション回数(相手の攻撃回数)のデータはないので、まあ自分たちが攻撃する回数とほぼ同じでしょうということで自分たちの攻撃回数のデータをそのまま使いました。

もちろん、値が小さい方が良い守備をしてるよということになります。これも失点数と並びはさほど変わりませんが、2つ以上順位が違うのは鳥栖、G大阪、清水、柏になります。

ということで、正直「だからなんなん?」程度のデータしか集まらなかったなぁという感想です。わざわざ得点/失点数だけの比較でなく「ポゼッション回数」という指標を用意している理由は、バスケの場合は遅い展開を好むチームと速い展開を好むチームで最終的な得点数が大きく変わるからなのではないかと予想します。サッカーでは得失点差や得点数が重要視(アウェーゴールもその一例)されますが、バスケの場合は勝ったか負けたかの方が圧倒的に重要です(基本的に延長戦も行い、勝率が重要で、トーナメントでも「先に何勝」みたいな感じが多い)。なので、サッカーの場合は「ロースコアゲーム」に積極的に持ち込もうとするチームは少なく(というかもともとロースコアゲームな競技)、どのチームも頑張って得点を取ろうとするので、単純に点がたくさん取れるチーム=強いチームということになりますが、バスケの場合はあえてロースコアに持っていって最終的に「勝てればいい」という考え方もあるのではないでしょうか。と、言ってみたところで「それは本当かい?」と疑ってしまうのがアナリストの性。ということで、20-21シーズンのNBAのデータ(参照:https://www.nba.com/stats/)を見てサッカーとバスケを比較してみましょう。

バスケとサッカーの違い

まず初めに、20-21シーズンのNBAにおける「Offensive Rating」と「Points(得点数)」の比較になります。

縦軸が「Offensive Rating (Offrtgに略したままになってました…)」、横軸が「1試合平均の得点数(Points)」になります。相関係数は「0.75」です。そこそこ強めの相関ですが、これを2021シーズンのJリーグと比較するとどうなるでしょう。

Jリーグの方が、相関係数が「0.99」とかなり強い、というかほぼ一緒みたいな結果になっています。なので、「Offensive Rating」とかカッコつけた分析するくらいならそのまま得点数使えや!という結論になります。また、バスケでは「100回のポゼッションあたりの得点数(Offensive Rating)」と「1試合平均の得点数」に大きなズレが生じるということは、サッカーと比べてバスケの方が各チームにおける1試合のポゼッション数に大きな違いがあることもわかります。

そしてもう一つの仮説が「バスケの方が得失点(得点数)を気にしない」というものでした。検証しましょう。まずは20-21シーズンのNBAの「順位」と「得点数」の比較です。

縦軸が「1試合平均の得点」で横軸が「順位」になります。順位は数字が大きくなればなるほど「下」になるので、右肩下がりの負の相関があらわれています。そして肝心の相関係数は「-0.42」とあまり強い相関は見られていません。なので、点がたくさん取れる=順位が高いとはあまり言えなそうです。一方、Jリーグではどうでしょうか。

同じく右肩下がりになっていて、相関係数は「-0.74」とバスケに比べると強い相関関係があります。なので、サッカーの方がより「得点」と「順位」が強く結び付いていると言えます。

おまけの分析ネタ

ということで、なんだかもう終わった感のある今回のnoteですが、おまけ程度に攻撃を「ビルドアップ」「崩し」「PA内」に分解して似たような分析をしていこうと思います。

①Finishing rating

なんとかレーティングっていう名前をつけてバスケ感を保とうとしていますが、これはシンプルに「10回のPA内でのポゼッションあたり何点取れたか」という指標になります。計算は「(ゴール数÷PA侵入回数)×10」です。もちろん、全部のゴールがPA内で生まれてるわけではないので正確なデータではないですが、なんとなーくでとりあえず見てみましょう。とらいあんどえらーです。

(もし仮に「PA内からのゴール」だけを集めることができていれば)この指標は「PA内での質」を表すデータになります。神戸がずば抜けてるのはもうなんかすごいです。「Offensive Rating」のときのように、決して得点数とこの指標の値が対応しているわけではなく、あまり得点数は多くなくても平均より上の福岡や名古屋、清水はPA内の効率の良さが優れていたことが読み取れ、逆に徳島や鳥栖、浦和、札幌などのポゼッションを大切にするものの最後でちょっと詰まりがち、のような傾向のあるチームは得点数が多くてもこの指標では平均より低くなっています。って感じのことがわかりそうな気がします。

②Final Third Rating

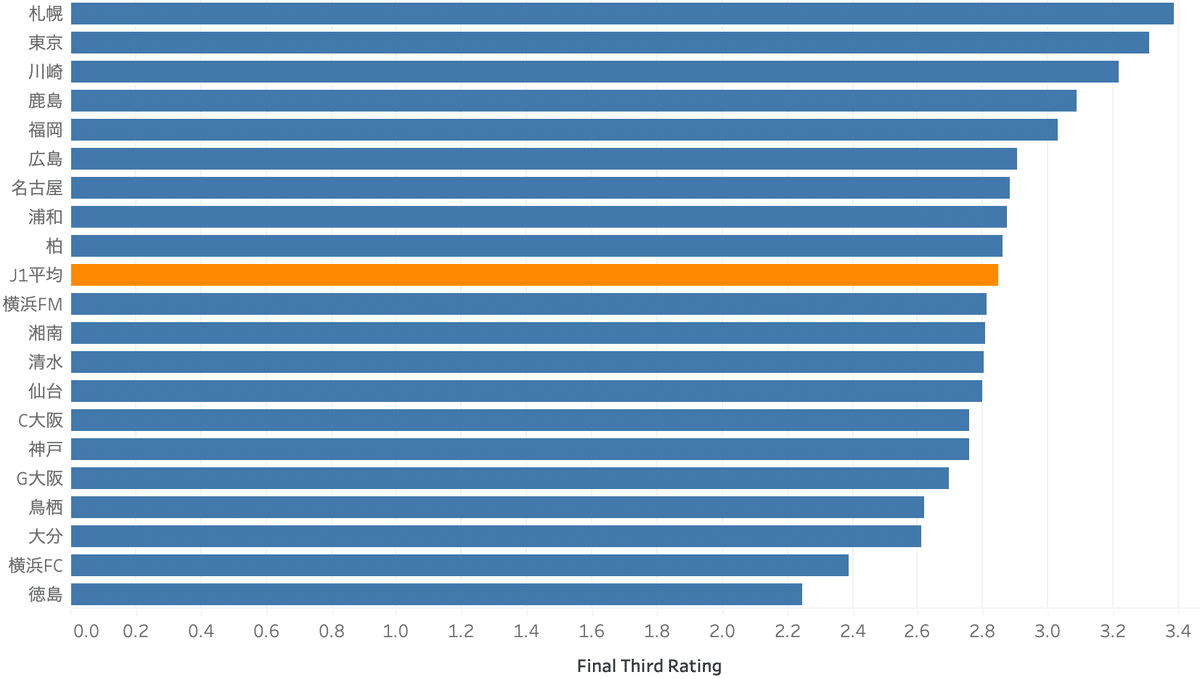

次は「10回ラスト30mに侵入したら何回PA内にまで侵入できてるのか?」という指標です。「(PA侵入回数÷ラスト30m侵入回数)×10」です。

PA内での効率の悪さが目立った札幌、堂々の1位でございます。ラスト30mでの崩しは洗練されていたぞ!という感じですね。ハイプレスで高い位置で奪ってから即PAへ!という可能性もありますが。それが現れているのが2位の東京でしょうか。最終的にPAに侵入してゴールを奪うためならカウンターの局面で攻守お互い少ない人数でラスト30mに到達したほうが良さそうですね。福岡、名古屋も平均より上にいることも、それを示唆しております。そして基本どのデータでも近い位置にいる川崎と横浜FMが、ここでは大きく差が開いています。

③Build up Rating

これは「100回のポゼッションのうち何回相手陣地のラスト30mにボールを運ぶことができたか」という指標になります。計算は「(ラスト30m侵入回数÷攻撃回数)×100」です。

横浜FMと川崎がずば抜けています。100回攻撃したら45回くらいはラスト30mまで運んできます。恐ろしいです。ちなみにJ1の平均は33%くらいなので、攻撃の3分の1はラスト30mに到達する計算になります。もちろん、ラスト30mのエリアでボールを奪った場合もあるので全部が全部後ろから運んだわけではないですが、そのくらいの感覚です。基本的に上に行けば行くほどポゼッション型で下に行けば行くほどカウンター型だぜという感じで、ざっくりチームのスタイルがわかる指標なのではないでしょうか。

おわりに

最後は無理矢理感があります。もうちょい勉強します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?