自己肯定感の教科書

自己肯定感とは自分が自分であることに満足し、価値ある存在として受け入れられること。

(人生の軸となるエネルギー)

私たちは1日6万回思考する。

これは起きている間、一秒に一回、何らかの思考をしながら生きている計算。

そのうち80%は身を守るためのネガティブな思考。

ネガティブな思考は失敗や危険からあなたを遠ざけて、助けてくれる信号。

この信号を受けた時に、自己肯定感が高いか低いかが問題になる。

自己肯定感が高い状態にあると、物事を前向きに解釈することができ、気持ちが安定し、積極的に行動することができるようになる。

自動思考の罠。後ろ向きな判断で行動が消極的になり、自分や周囲にネガティブな感情が高まり、自己肯定感は低空飛行を続ける。

人が自動思考の罠に陥ったら、感情と行動は別と、アドバイスできる。

このやりとりをあなたの内面で行えるようになることこそ、自己肯定感と上手く付き合うスタート。

自分の状況が負の状況に変わってきたことに気づくことが大事!

自己肯定感を高めるだけで、人生の重しとなっていた悩みそのものがなくなってしまう

病には自己回復力。

心の揺れには自己肯定感。

自己肯定感が弱い。それはそれだけ、痛みを経験していることから、人に優しくなれる。

①自己肯定感は時と場合により、高くもなり、低くもなる。

②自己肯定感の総量が多い人、少ない人がいる。

自分にイエスと言える状態=自己肯定感を高い状態をキープできる。

風雨に負けない、根が張った強くたくましい木をイメージ。軸がブレない。

自己肯定感の木は何歳からでも後天的に育てることができる。

強い木を育んだ人でも、環境により、高くもなり、低くもなる。

汝自身を知れ。自分がなぜこう感じているのかを知ることを自己認知と呼ぶ。

プラスからマイナスの感情に転じる時は必ずフラットな状態になってから、転じる。その逆もそう。

心を大きく上下動させ、消耗しないための言葉は、一喜一憂しなさんな。

認められる、褒められると、ドーパミン、オキシトシンといった幸せホルモンが分泌。

逆に怒られる、理不尽なことが起きた時は、不安を高めるノルアドレナリンやストレスホルモンのコルチゾールが増える。

どちらの状態も一方に傾いたままだと弊害がある。

ポジティブ側は自己愛が強くなり、批判的なことをうけると怒り、反抗。

ネガティブ側は自己否定の強い状態。

なので、どちらの状態もその状態になってることを理解することで、感情を感情で処理し、エスカレートせず、冷静に対応する。

①自己肯定感が上下動するものだと知ること。

②今自分の自己肯定感がどういう状態になっているか気づくこと

この視点を持つことで自己肯定感の木を育み、しなやかでブレない自分軸を手に入れることができる。

自己肯定感を高めるには持続型と瞬発型を組み合わせるとより優れた評価を発揮する。

小さな一つのステップを踏めた時、よくやったね、できた!など自分にご褒美の言葉をかけよう。

これはスモールステップの原理。

それにより、自己肯定感を高めることが潜在意識まで根付く。

スモールステップの原理が大切な理由は報酬系と呼ばれる脳の回路を満足させるから。

その条件は、

①達成できそうな課題に取り組むこと

②課題を達成したという成功体験を得ること

不安と恐怖から抜け出す一歩目は今に目を向けること。

良い香りを嗅ぐことは今に意識を留める手助けをし、不快を快に変える。

しなやかでブレない自分軸を手に入れると、自己肯定感が程よい状態にキープでき、仕事、人間関係、結婚、恋愛、子育てが楽しくなり、どんなことが起きても前向きにワクワク人生を過ごすことができる

自己肯定感を低下させる2つの罠、

①過去の失敗のトラウマ

②他人との比較や劣等感

理由は、大人になると経験が増えるので自己肯定感が下がるから。

対象の比較が増えるから。

認めてもらいたい、という気持ちが強くなったら、自己肯定感が低くなっているんだな、と、気づくこと。

そして無理に高めようとしないこと。それだけで自分の状況を、冷静に見つめることができる。

承認欲求は誰もが持っている欲求だが、自己肯定感が低いままでは、自分で自分を認められないから心が満たされず、欠乏感から他者からの評価を求めてしまう。

仮にこの状態で成績が上がったり、職場でノルマをクリアしても、次に何をしたらいいか分からず、無力感を覚え、自己肯定感をさらに下げる。

動機が"やりたい"ではなく、"承認欲求を満たすため"では、やらされ感から脱せず、結果を出しても自己肯定感が低下する。

変えられない過去には悩まない。

ライバル視している相手を変えることはできない。

と納得することが大事。

自分で自分に"いいね"を出すことができれば、無理に高めようとせずとも自己肯定感は高まっていく。

"変えられない過去には悩まない。"

"ライバル視している相手を変えることはできない。"

と納得すること。

一気に変わるのではなく、スモールステップで一つずつ積み重ねていくことが大事。

過去の失敗、他人との比較に囚われないこと。

自分の成果と努力を自分で評価していくこと。

自己肯定感が簡単に上下動するのは、6つの感によって支えられているから。

①自尊感情

②自己受容感

③自己効力感

④自己信頼感

⑤自己決定感

⑥自己有用感

6つの感の連鎖を知るために、その仕組みを知り、自分の自己肯定感が低下した場合、どの感の低下がそれを、引き起こしたのか意識すると、感情の変化に代謝できると共に、未来をワクワクしながら描けるようになる。

自尊感情…自らのパーソナリティ(持ち味、個性、人柄)を評価し、自ら生きる価値を認識し、自分の活かされた命を大切にする感情。

承認欲求は誰しも持っている感情であるが、自己承認と他者承認の2段階に分けられる。

八風(はっぷう)吹けども動ぜず、天辺の月※心の中に吹く煩悩の風(四順と四違)に吹かれても、空に浮かぶ月のように動じない心を持ちましょう、という教え。

自己受容感は、ポジティブな面もネガティブな面もあるがままに認められる感覚。

アドラー心理学でいう、I'mOK,I'mnot OKの状態。

人間は完璧、完全にはなれず、不完全。

つまり、良い自分、悪い自分、どちらもあるから素晴らしい、人生はそれでいいということ。

完璧にはなれないと知り、不完全な自分を受け入れる。そして、その中から肯定的な側面を見出す。

事前にこういう行動をとりましょう。

if-thenプランニングという。

自己肯定感が低い時はネガティブなことを受け入れることができない。

ネガティブな要素に対し、事前にこういう行動をとりましょうと決めておく、仮にそうなったとしても大丈夫というメッセージを自分自身に発することで自己受容感を高める。

他人を変えることはできないが、自分は変えることができる。

自分が変わることで、他人が変わる。

過去の怒りから解放される方法とは、エクスプレッジブ・ライティング。感情を忖度なしで紙に書き出すこと。

有効なのは自分が抱えている苦しい感情をしっかりと認識すること。

人間は区切りをつければ忘れられる性質がある。

ぼんやり気にかかっていることほど、忘れられない。

皮肉過程理論

忘れたい、こだわりたくないと意識しているほど忘れられずこだわってしまう。

自己効力感

問題に対しプランを立て、自分には実行できると思える感覚。

つまり、勇気を持てるようになる。

また、努力の継続、困難に直面した時のプレッシャーに耐える力、挫けた時の再開の力にも関わる。

目標設定には失敗した時、計画外のことが起きた時のことを盛り込んでおく。

例)ダイエット中、断れない会食に参加したら、明日からダイエットを再開する

→再び始めたら、成功体験になる

自己肯定感の低さは世代間をまたいで連鎖する。

お母さんの自己肯定感が低くなると、子供のそれも弱くなる。(代理強化=観察学習、モデリング)

前提として思ったようにはいかない、と思っておくだけで自己効力感は高まっていく

根拠のない自信こそ絶対的な自信である。

自分に従順とは、自分に自信を持ち、自分の価値観に従うという意味。

それは、わがまま、好き放題とは違う。

そんな姿勢で生きる人の周りには、必ず味方が現れ、手を差し伸べてくれる。

ネガティブな思い込みを断ち切るテクニック

①ネガティブな思い込みを、ネガティブな思い込みであると自覚すること

②ネガティブな思い込みを手放すこと

ツァイガルニクス効果

達成されたことより、達成されず中断されたことがきになる

人間の感じる幸福度は私が決めた!という人生を自分でコントロールできている感覚に比例する。

それも自分自身が成長していると実感できる方向に人生をコントロールできているとき、最大に。

自己信頼感が高まると直感力が磨かれる。

ファーストチェス理論

5秒で考えたチェスの一手と30分かけて考えた一手の86%が同じ手になること。

孫正義が実践している。企画を採用する、しないに長考は不要。

すると、即断即決でき、試行回数が増加。結果成功回数も増加し、チャレンジの恐れが少なくなる。

豊富な選択肢を与えるより、選択肢を絞り込んで提示した方が成果に繋がる

人生における悩みは、仕事、人間関係、お金、健康に集約される

現場のキャスト同士が褒め合い、投票され、表彰される。一般的な上司が部下にではない。

ウィークデーに自己肯定感を高めるワーク

①ヤッターのポーズ

・朝目覚めたらまず窓を開ける

・コルチゾール(脳内で恐怖を感じた時

出る)が、下がる

・テストステロン(勇気のホルモン)が

増える

・サーカディアンリズム(体内時計)を

整えるのにも有効

②鏡の中の自分にポジティブな言葉をかける

・例)私はイケてるなど

③好きな風景のポスターや絵を玄関に飾る

・安心できる空間である家から外に出る

ところである玄関に。

・人は心地よさを感じた時に、エンドル

フィンというストレス軽減物質が分泌

され、自己肯定感が高まる

・快の感情にスイッチが入る

④少しだけ歩く

・セロトニンが分泌、爽快感、不安解消、

多幸感を生む。

⑤私ってなんていい人と思って挨拶をする

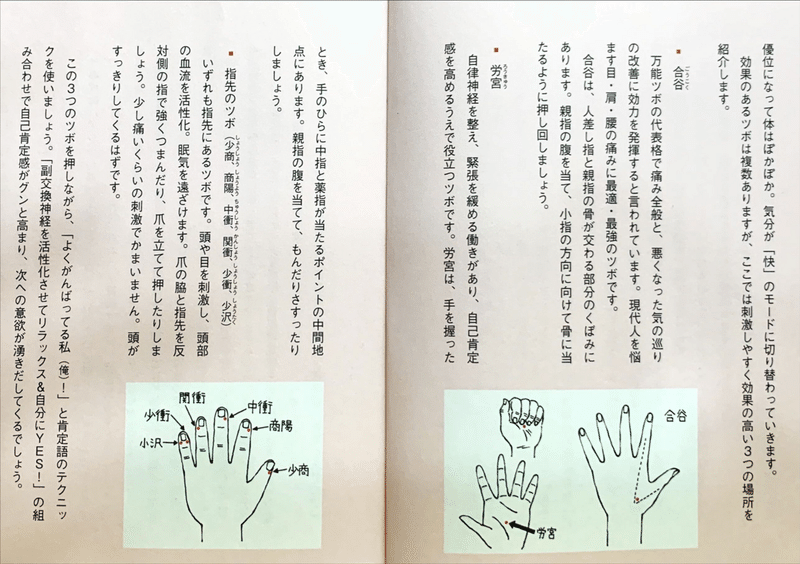

⑥トイレで手のツボを触る

・トイレはオフィスで1人になれる数少な

いプライベート空間。

・頭へ集まっていた血流が末端の毛細血

管に集まり、副交感神経が優位に。

・プラスで、肯定語(よく頑張ってい

る私)などのテクニックも使う。

⑦仕事のデスクの上に好きな小物を置く

・写真立て、フィギュア、ぬいぐるみ、

多肉植物、キャラグッズでもなんでも。

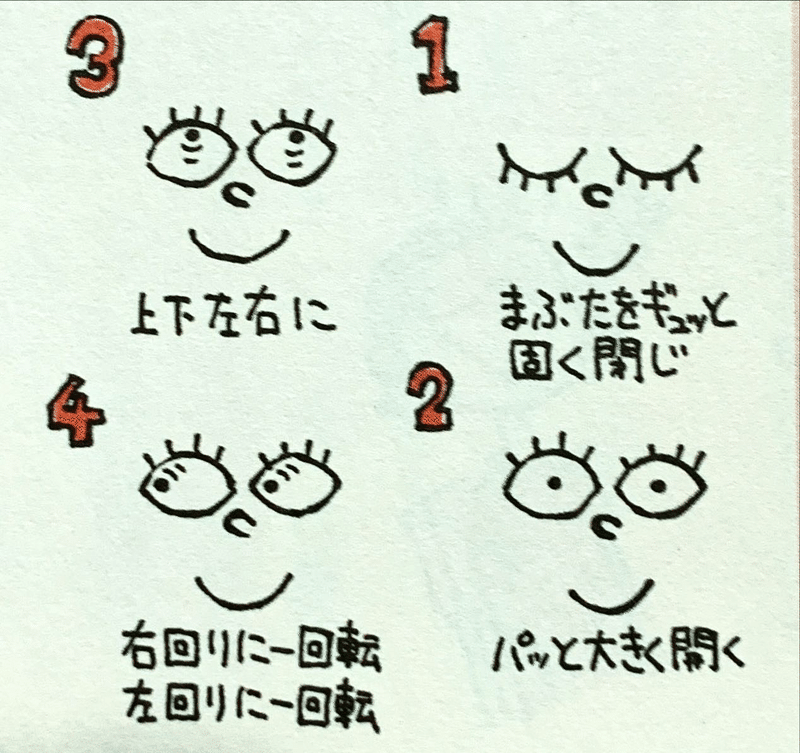

⑧PCから目線を外して眼球を休ませる

・目は心の窓

・目の疲れを解消すると、自己肯定感が

高まる

・電子レンジで温めた蒸しタオルで5分ほ

ど目元を温める

・目のストレッチを行う

⑨好きなものだけを見る時間をつくる

・目標設定理論(人は目標を設定すれば、

高いモチベーションをもたらす)

・休憩時間などに、仕事から切り離し好

きなものを見る時間を

例)旅行好きなら、旅ブログなどを

スイーツ好きなら、写真などを

サッカー好きなら、海外観戦を夢

見て

⑩仮眠をとる

・睡眠不足は自己肯定感を低下

・寝不足の解消は自己肯定感を勝手に高

める

・パワーナップは、明かりを消し、15〜

20分目を閉じ、うとうと休憩をと

る(夜の3時間に匹敵)

・椅子に座り、腕を枕にしても同様の効果

⑪おやつを食べる

・セロトニンがストレス緩和

・自己肯定感が勝手に高まる

⑫立ち上がってみる

・座っていることは喫煙に等しい

・立っていることは思考に良い影響を及

ぼし得る

⑬良好な関係の人と話す

・愚痴もいいが、未来の予定や計画を話

す(美味しいものを食べに行こう、な

どでも良い)

・地位や名誉、年齢を超えて仕事も未来

も関係ない会話ができる友人を

⑭寄り道をする

・マンネリ化を避け、心に刺激を

・楽しいご褒美の時間を

・例)好きなものが売っているお店に立

ち寄る、ジムに行き汗を流す、高級ス

ーパーに立ち寄る、銭湯に行き一汗

流す、など

⑮バスタイムに目のヨガをする

・入浴中にヨガのパーミングを

・パーミングは手を擦り温めて→瞼に手

が当たらないように窪みをつくり→両

目を覆い→瞼を開け暗闇を1、2分見つ

める

レファレント・パーソン論

人生の行方を左右する判断を下す時重要な働きをする

あの人ならどうするか。

偉人。

相手にノーと言える自分になる。

アドラーは周りの顔色を見て、物事を選択する姿勢は責任の放棄であると戒めている。

自分は自分。相手は相手。必要であれば、ノーと言うことができるようになる。

人が最も後悔し苦しむのは、しなかったことに後悔する。

人はしたことより、しなかったことに後悔する。

リフレーミング…ネガティブな感情をポジティブな感情に書き換える方法

否定語を肯定語に書き換える

例)・お疲れ様→ありがとう

・忘れ物ない?→全部持った?

・遅れないでね→間に合うようにね

※これは相手に対して肯定語を伝えたのに、潜在意識では自分に対して伝えている

if thenプランニング

うまくいかなかった時のために、あらかじめ用意しておく。

脳は決めていた図式に従う。

例)頼まれても、無理なことなら断る。

気分が乗らないことなら、断る。

アファメーション(肯定的な自己宣言)で肯定的な自分を作り上げる

これを習慣としている人は、自分はチャンスに恵まれているから、いつか成功すると信じて行動することができる。

運のいい人は、自分が運が幸運だと思える証拠を集め、思い込みを強化している。

根拠なき自信が絶対的な自信である

3good things

1日その日良かったことを3つ書く。慣れてきたら、未来を妄想しても書く。

アファメーションが加速する。

ピグマリオン効果

人は期待されるとその気持ちに応えるような行動をとりやすくなる

あなたがあなた自身を信頼することで、その効果をかけることもできる。(セルフピグマリオン効果)

脱フュージョン

不安な感情を切り離す

ネガティブな感情も口に出してしまえば、ただの言葉に過ぎないことに気づく。

例)俺は最低だ、と思ったことに気づいている

ポジションチェンジ

不安や怖れを取り除く

味方を変える

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?