ケルベロス~地獄の番犬~あとがき

今回の動画は押井守監督の「ケルベロス 地獄の番犬」を紹介させて頂きましたが、この作品の思い入れは大変強い。

出会いはそう、古いARMSマガジンのバックナンバーを読んでいた中学生の頃です。

あの頃のARMSマガジンには時々押井守の作品特集なんかがあったんですが、そこでケルベロス・地獄の番犬なる映画があると知りました。

その前に人狼でプロテクトギアにハマてしまい、その後に実写があると知って紅い眼鏡に大いなる期待を描いて相当な痛手をこうむったあとの自分。

で、ビデオ屋にいったら偶然みつけた本作。

でも・・・絶対にプロテクトギアなんか大量に出てくるわけがないし、アクションだってチョットに決まってる・・・

・・・なんて当時はまったく思ってません。

というより、今度こそはと期待して見た本作。

当然雑誌に書かれていたアクションパートや銃器解説。

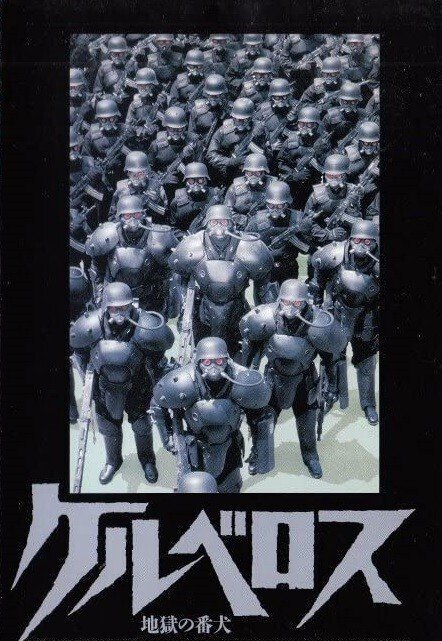

さらにはジャケットのプロテクトギア達に魅入られてのこと。

というわけで、意気揚々とレンタルしてきたんですが、本編がはじまると・・・というのは動画内でアルファが語る通り。

「一体なにがはじまったんだ?」と子供の頃の僕はあっけに取られてしまったものです。

で、なっちゃったわけです。

「一体いつになったらプロテクトギアが出てくるんだ!!」と叫んだ前作、紅い眼鏡と同じ精神状態に。

しかし、今回はあったんですよ、アクションシーンが!

銃はMG34から42に変更(どうやら実銃の発射速度が高すぎて映画に使えなかったので発射速度が遅くできた42に変えたらしい)

された所はすでに雑誌で知っていましたが、その迫力は素晴らしい。

発射速度は実銃より遅いとはされていたものの、そもそも電動ノコギリと言われた実銃の発射速度を知らない当時は「すげぇえ!!」と大興奮。

そして、あのラストですよ・・・・あれにはあまりに痺れてしまい。

「なんて素晴らしい映画なんだ!!」

と大絶賛して友人に布教をはじめたのを覚えています。

(今考えると、なんと無茶なことをしたのだと思いますが)

そう、冷静にみれば本作の大部分というのは台湾のノスタルジックでエモい風景映像が中心であり、そこに押井ポエムともいうべき犬の台詞がはいっていく、なんというか、そう・・・見ようによってはアーティスティックなVlog的なもの。

いや、おそらく当時VlogがありYouTubeやソーシャルメディアがあれば、押井守はきっとこんなVlogを撮影してUPしていたに違いない・・・とすら思えるような、まるで映画的ではない映画の映像なのです。

しかし、映画的な映像とはなにか?

そこはヌーベルバーグ映画の傑作ロードムービー、つまるところの「気狂いピエロ」的なものだと思えば、これも立派なロードムービー。

元に押井守氏は当初から「これはロードムービーだ」と言っていたので・・・いや、そう言わざる得なかったというのが正しいかもしれません。

本編の序盤にうつる食堂で林と乾の間からカメラを覗き込んでくるおじさんを見ればわかる通り、本作の撮影はかなり「予定外のこと」にまみれいて、まともな撮影は不可能だったようですね。

「映画とは戦争だ」

気狂いピエロから引用すれば、まさにそのとおり。

しかし本作の場合は、作中ではなく制作現場のほうがですが。

とくに体調問題は深刻で、高温多湿かつ衛生面にいろんな問題がある台湾に飛んだ撮影隊は次々と病に倒れていったようです。

その結果、台湾の風景映像と香港、日本で撮影した映像をあわせて、なんとかソレっぽいモノに仕上げたというのが実情。

しかも、ドラマパートができなくなったせいで、おそらくその間にはさむ予定だった日本等で撮影したいろんなケルベロス騒乱のシーンやらもばっさりカットしたらしく、演技らしい演技をしていた部分が殆どなくなった・・・・らしいです。

なんとも悲痛な現場の様子が想像できますが、実際押井監督が作ったこの映画は様々なところで怒られたり白目を向かれたりして、夕張国際映画祭なんかでは観客が唖然としたり眠たくなったりして、リーポーターがおもわず「なんでこんな映画を撮ったのか?」と聞きに来たそうです。

いや、なんでこんな映画って失礼な話なんですが、所見でこれ見たらそりゃ驚くでしょうし、困惑するでしょう。そもそも意図がまったくわからないシーンがあまりに多いのだから。

そこで押井監督が答えたのが

「台湾の夕日をみていたらこうなっていた」

という台詞・・・・まぁほんと、そう言うしかなかったでしょうね。

ただし、僕はこのシーンが実はアトからジワジワと好きになっていってまして。

その理由というのが、時代がたつにつれてこのシーンにコメられた

「ノスタルジー」という部分が際立っていったことです。

当時の台湾は日本にはないノスタルジックな風景が多数あり、押井監督も底に惹かれていろんな風景映像をおさめたそうなのですが、その効果は30年以上経過した現代のほうがはるかに高い。

そして、音楽ですよ。

この風景映像の連続や押井ポエムを一つにまとめあげ、圧倒的なエモさを出している川井憲次の音楽がとてつもなく、これを「映画」にしている。

「映画の半分は音である」

押井守監督の言葉ですごく好きで、僕自信いつも動画を作る時にも心がけてることですが、本作はまさに押井監督の言っているこの言葉がぴったりと当てはまる場面が圧倒的に多いですし、事実これを見ていると

「ほんとうにそうだな」

としか言いようがないです。

いや、この映画の場合、映画の半分が音楽だと言ってるようなもんですね。じっさい監督もそう思って作ってたと思うんで・・・「映画の半分は音楽だ」です。

この映画には本当に印象的なシーンが色々あって、誇張されたコミック的な表現ってのも結構印象深いですよね。

例えばエビ養殖場で紅一と乾が出会って「あああー!!」と叫ぶ時。

その驚愕ぶりのあまり、二人は互いの存在を貫通し、両方が誰もいない場所を指差しているというあの構図・・・良いか悪いかとはまったくベツとして、すごい好きです。あれ、真似したいですもん。

あとは普通は「もー・・・よけいなまねすんなよぉ・・・」って言われる、要所要所の「気が抜ける演出」ってのもすごい好きです。

あのカルピスのCM(トーキングヘッドのインスタントコーヒーも好き)も好きだし、白塗り軍団の陽気な走り方とか、一々いれちゃうシュールさみたいなとこが「押井守」で、なんかこう、愛せちゃいますよね、ほんと。

そしてタンミー、カワイイですよね。

それに乾も、カッコイイんだけど、なんかカワイイんですよ。

それに、乾とタンミーの組み合わせって、ほんとなんかエモくて。

あの二人組は本当にロードムービーしてんなぁ・・・っていう感じだし、とくに二人が軽バンにのってるのとか、ほんとうに好きな絵なんですよ。

どこか探偵物語っぽいですしね。すごい好きですよああいうの。ファンアート的に書かせてもらった動画用の拙いイラストも、もっとちゃんと描きたいなと思ってます。

とにかく、なんとも好きな映画です。

昔はなんか「???」ってなってたけど、大人になるとなにか、すごく押井守映画が身近に感じてしまう所があまりに多くて。

特に今回は過去にとりつかれた男たちの話って感じですし、子供の頃はそういった「ノスタルジーに取り憑かれる感覚」ってのは、映画の中にある大人でカッコイイもの位に思っていたんですけど・・・いざその大人になると、ああ、あれはそういうのじゃないんだ、あれは押井守の中の葛藤なんだなってのがよりハッキりわかっちゃう。

だから、すごく親近感が湧いちゃいますね。

僕も古い作品がすごく好きだし、そういうのばっかり見てるんですが、やっぱり自分も過去にしがみついている人間で、そこに葛藤が無いわけでもないし・・・ああ、乾・・・僕もそうやって過去に手を伸ばし続けてるよ・・・ってなっちゃいます。

ほんとうに、あのラストの乾は僕はずっと覚えてますね。

個人的に、人生の中で印象に残ってる演技ってそこまで多くないんですけど、本作の乾のあのラストは、美しいし、切ないし、哀れだし、悲しいし・・・すごいなって、今でもずっと覚えてますし、もし死ぬとしたら、あんな最後がいいな・・・・と、実は内心思ってたりする位ですから。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?