"伸び"

菅選手や藤山選手をはじめとした”捲り屋”と呼ばれる選手たちが注目を浴びています。

その活躍ぶりに多くの選手が影響を受け、”チルト3度ブーム” とも呼べる時代が到来しつつある今日この頃。

抜群の展示タイムをたたき出すような捲り屋の選手がいると、舟券もそこに集中して売れるのですが、ただ ”伸びる”だけで舟券を選択してしまっても良いのでしょうか。

そもそも、なぜ伸びるのか。デメリットはどこにあるのか。ここをしっかり把握することで、より彼らのレースを面白く観ることができるのではないかと考えます。

そこで、このnoteでは "伸び" とデメリットについて深堀りして考えていきたいと思います。

チルト角度

まず、基本のおさらいから。

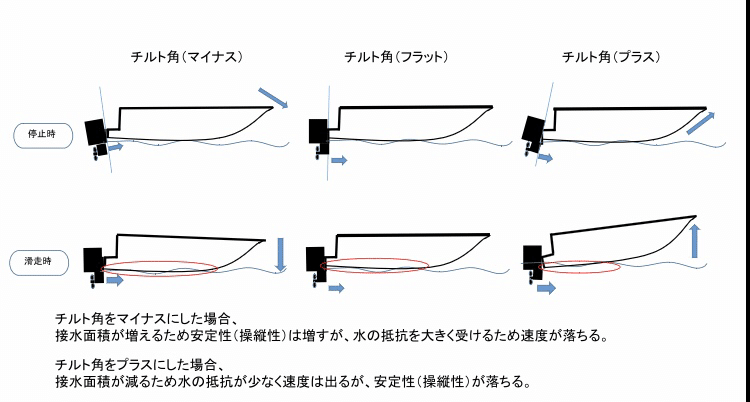

チルト角度とは、モーターの取り付け角度のことをいいます。例えば、このチルト角度が0度の場合、ボートに対してエンジンが直角に取り付けられます。

(イラストは下手ですが許してください。)

図を見てもらえるとお分かりいただけるかと思いますが、

チルトを跳ねる(プラスにする)と、モーターが前に進もうとする力で、ボートの後ろの部分がグッと水面に入り込みます。

この時にボートのお尻の部分が沈み込むことで、先端部分が水面から跳ね上がることでボートと水面の接水面積が減ることになります。

ボートが進む方向と真逆に水の抵抗が加わるため、水に触れている部分が少ないほど抵抗が少なくなるためスピードが出やすくなります。

一方で、安定性が低下するというデメリットがあります。

ボートレースはターンが勝敗を左右することに加え、水上で不安定となればその分危険も増すため基本的には-0.5度が主流となっています。

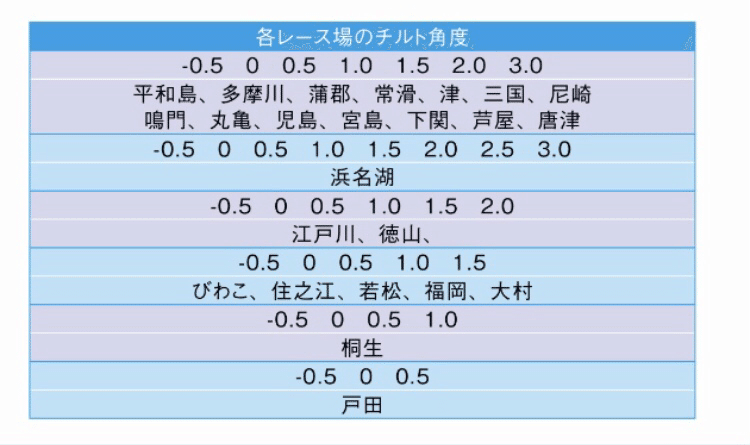

場によっても、使用できるチルト角度は違うのですが、これは主に、場によって構造に違いがあるから等と言われています。

操縦性が落ちるため、曲がりきれず消波装置に衝突してしまうといったリスクなども考えられるため、場によって採用できるチルト角が制限されているようです。

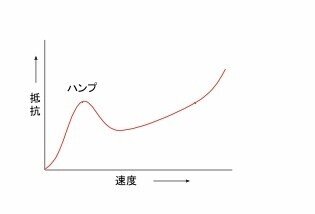

ハンプ

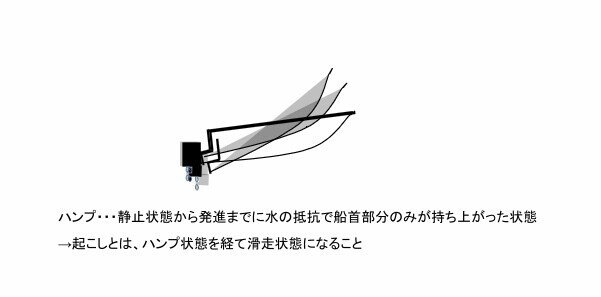

スロットルレバーを握り、滑走状態に入る前に、ボートの先端がグワッと浮き上がっていることを見かけることが多いと思います。

これを "ハンプ" 状態といい、この時、ボートは半滑走状態となっています。

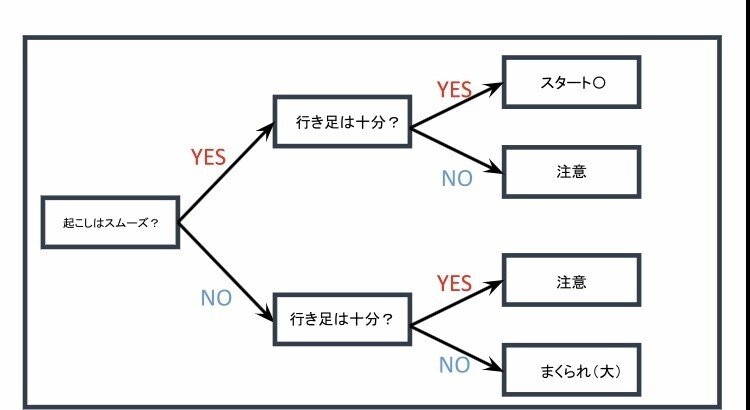

ボートレースでは、"起こし" と表現されていますが、このハンプ状態となっている時は、水の抵抗がかなり大きい状態だと言われています。

水の抵抗を大きく受けるということは、スピードに乗りにくいことを意味しているので、滑走状態に入るためにも、なるべく早くにハンプ状態を脱して滑走状態(プレーニング)につなげることが望ましいとされています。

そのためには、下向きのベクトルの力を作る必要があります。

例えば、チルトを下げているとボートが水面に押さえつけられるような下向きの力が働くため、いち早くハンプ状態を脱しやすいと考えられます。

一方で、チルトを跳ねていると、上向きのベクトルの力が働くと考えられるため、ハンプ状態の時間が長くなりやすいと考えられます。

つまり、ハンプ状態が長い = 起こしから初速につながるまでのスピードの乗りが悪いことにつながるのではないでしょうか。

プロペラ

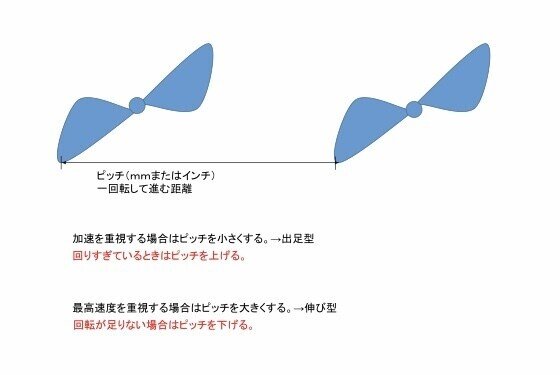

チルトのほかに、プロペラを伸び仕様にする "伸びペラ" も流行っているようなので、こちらもあわせておさらいしておきます。

どうやらかなり奥が深い分野のようで、詳しい調整については分からないのですが・・・

一般的には上図のように言われています。

・出足を重視する場合はピッチを小さくする(回転を上げる)

→伸びが下がる

・伸びを重視する場合はピッチを大きくする

(回転を下げる)

→出足が下がる

よく選手コメントで「回りすぎ」など回転について言われていることがあるので、覚えておくとコメントも理解しやすいと思います。

例えばイン屋と呼ばれる選手などは、回転を上げる調整(出足型)を好み、まくり屋と呼ばれる選手は回転を下げる調整(伸び型)を好むと言われています。

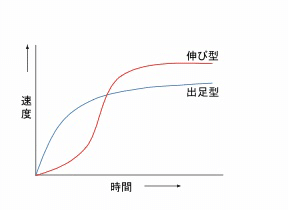

これは勝手なイメージですが、図で表すとこんな感じでしょうか?

伸び型にする = ピッチを大きくするということは、1回転あたりの進む距離が大きくなる分、動き出しが重たくなると言われています。

伸び型の選手がピット離れで遅れている場面をイメージしていただくと分かりやすいかと思います。

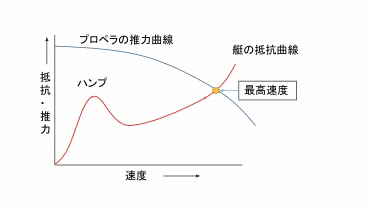

このプロペラの回転と先ほどのハンプの話と組み合わせてみるとこのような感じになるのでしょうか。

物理的なことはあまり得意ではないのですが、あくまでイメージとしていただければと思います。

プロペラもボートも、最も水の抵抗を受ける部分が "起こし" の部分だと考えられます。

この点、伸び使用のプロペラかつチルトを跳ねて初速の乗りが悪いとなればスタートで出遅れてしまうというリスクも考えられます。

高田ひかる選手など、伸び仕様の選手のまくりに期待して、ドカ凹みで裏切られたような気持ちになった方も少なからずいるのではないでしょうか。

しかし、ある意味スタートで遅れてしまうのも無理はないと考えられるので、"起こし" からしっかりスタート展示は見ていく必要がありそうです。

「展示タイムが出ていれば買い」は本当か?

伸びについて考えていくうえで切り離せないのが、展示タイム。

たまに展示タイムが一番重要だと言われている場面を見かけるのですが、その数字だけを頼りに選択してしまっても良いのでしょうか。

またもや基本の復習ですが、

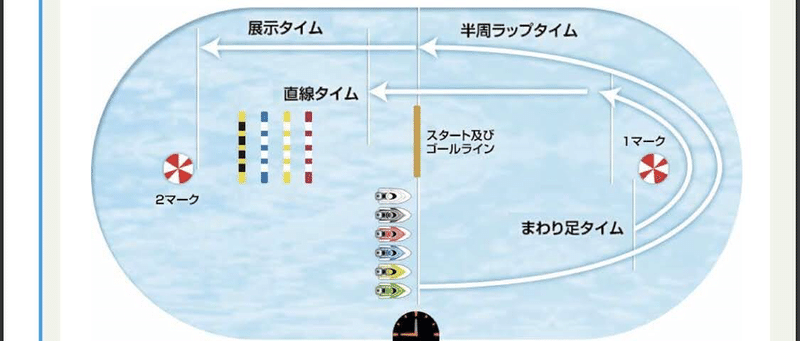

展示タイムとはバックストレッチのスタートラインの延長線上から150m間(福岡を除く)のタイムを計測したものをいいます。

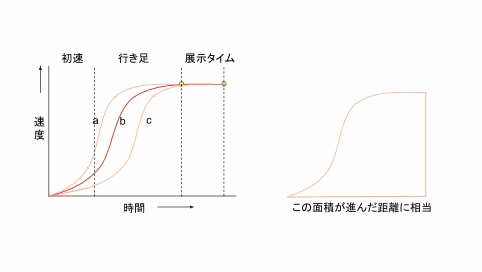

展示タイムは伸びを表す基準となっているのですが、これは最高速度に到達した状態から測っているので、初速から行き足の部分は考慮されていないことになります。

果たして、伸びだけで買いなのでしょうか。

次の図をご覧ください。

(記事の便宜上、曲線は極端に差をつけているので実際はこの限りではありません。)

aのように初速から行き足がよければ、最高速度までに到達する時間が早く、かつ展示タイムまで出ているようなら買いだと判断できそうなものですが、例えばcのような場合だとどうでしょうか。

この場合でも展示タイムは出てしまいますが、最高速度に到達するまでに時間がかかりすぎるため、伸びを活かしきることは難しいと考えられます。

このことからも、伸びを活かすためにも行き足や、その手前の部分が重要であると考えられます。

展示タイムに限らず、今の世の中はあらゆるものが数字で表される時代です。

たしかに、根拠ある数字で判断することは大切なことでしょう。

しかし、数字だけに踊らされて、大切な真実を見落としてしまわないよう、何事も一方向だけで判断せずにしたいものですね。

RT大歓迎です(コソッ)

<<関連記事>>

暖かいご支援は創作の励みになります!