DIYでアルマイト

283です!みなさん色がついたローラー好きですか?

今回は僕がやっているアルマイト処理の作業のお話しをします。

着色アルマイト、白アルマイト、硬質アルマイト、潤滑アルマイトなど色々な種類のアルマイトがあるのですが着色アルマイトの話です、DIYでアルマイト言うたらコレですかね?

簡単に言うとミニ四駆のアルミのパーツを着色するぜ!ってことです。

単純に色をつけたいだけなら塗装でもええと思います、ただ塗料がちゃんと密着するか不安です。

ベーマイトなんて方法もありますが発色だったり皮膜の強度はどうなんでしょうか?(すぐに剥がれてしまった印象)

着色アルマイト、なんや難しそうやし面倒くさそうやしコスト高そうやし危なないの?こんな感じの印象ですかね?

個人が販売しているアルマイトローラーを購入するのもええと思います。

でも、でもですよ?ぶっちゃけ値段が高く感じたことありませんか?

元々のローラーの倍ぐらいの値段のものが多いイメージです。(僕調べ)

僕みたいな庶民が買ったらお財布へのダメージが大きいです。

なんでもそうですけどDIYなら費用を抑えられることが多いです。

ただし手間と時間はかかります、時は金なり。

時間、手間、お金、仕上がり、このへんを天秤にかけて自分に合った選択をしたら良いと思います。

業者を探してプロにお願いするのも良いかもしれませんね。

DIYが安いといっても必要なものを揃えるのである程度お金はかかります。

で!す!が!市販されているDIYアルマイトキットよりも安く済みますし最初に揃えてしまえばその後は何回でも好きなだけアルマイトローラーが作れちゃいます。

電源に使用するものさえ持っているなら¥3000以下でも始められるのではないでしょうか。

敷居が高いイメージ持ってる人が多いと思います、ですがポイントさえおさえれば意外と難しくないと思います。

硫酸だったり危険な薬品を扱うので小さいお子さんがいるご家庭や薬品の管理に自信がない方にはオススメしません。

液や使用した道具ついては自治体の指示に従って処分してください。

扱いさえきちんとしていれば事故はないと思いますが真似される方は自己責任でお願いします!

(この記事の内容を鵜呑みにせずにご自身でも調べてみることをおすすめします)

まず僕がアルマイトをするのに使用しているものを紹介します。

【バッテリー充電機】

原付きのバッテリー用の充電機です。

電圧は13vぐらいです。

安定化電源とかでも大丈夫なのかな?

【希硫酸(バッテリー電解液)】

自動車のバッテリー用の電解液です。

一般人が入手しやすい硫酸で思いついたのがバッテリー液で今でもネットで買えるのかな?

含有量が37%のものを15%ぐらいに希釈して使ってます。

硫酸は試薬を取り扱ってる薬局でも買えると思います。

バッテリー補充液ではないので勘違いなさらず、、(あれは水)

【鉛板】

ホームセンター(ビバホーム)で買いました。

以前は釣り用の板おもりを使ってました。

アルマイト処理するものより面積があったほうがいいです、小さすぎると必要な電流が流れません。

【染料(Rit)】

布などを染めるための染料です。

ベストカラーやコールダイを使ったこともありますが個人的に発色も良く一番使いやすかったのでRitに落ち着きました。

僕は黒しか使ってませんがカラーは豊富だったと思います。

手芸用品店やハンズなどで買えると思います。

ダイロンという染料もよく見かけるんですが酸化皮膜を侵すのか失敗しました、使えません。(僕調べ)

あとポリエステルとかを染められるものはプラリングも染まってしまうので駄目です。

【封孔剤】

酢酸ニッケルです。

これは市販されているDIYキットのものを単品で買いました。

煮沸でも封孔はできるので無くても大丈夫だと思います。

水に溶かして使うのですがかなり適当な割合いで使っています。

酸っぱい匂い!

【タッパ】

電解に使うものと水洗で使うものがあればokです。

電解で使うものはあまり大きくないほうがいいと思います。

左が電解用で容量1.2ℓと表記、右が水洗用で使用しています。

大きいとアルマイトするものが浸かるようにするために電解液がたくさん必要になります。

【アルミ線】

100均で売っている太さが1mmのものを使っています。

理由は後述しますが色付きがおすすめです。

【紫ピニオンギア】

アルマイトをかけるものへアルミ線を固定するために使用します。

【鍋】

小さいものが使いやすいです。

染色用と封孔用で2つあればokです。

【水酸化ナトリウム】

自然酸化皮膜を落としたり油分を落としたりと下地処理に使います。

個人的にはアルマイトで使用する薬品の中で一番危ないと思っています。

最悪失明の事故などもありえるし他の方法で脱脂したらいいので無くても大丈夫です。

パイプクリーナーなどでも代用できると思います。

【アルミ棒】

僕はφ4のものを使ってます。

ホームセンターで結構な長さのものでも¥200もしません。

アルミでなくても通電するなら他のものでも大丈夫だと思います、タッパの上にのせて電極として使用します。

動かないように工夫して固定しましょう

【ワニ口クリップ】

アルミ棒へアルミ線を引っ掛けるだけだと通電に不安があったので補助として。

無くても問題ないです。

【ウォーマー】

ブラジリアンワックス用のウォーマーがamazonで安かったので試しに買ってみたら意外と便利。

染料の保温に使用しています。

ダイヤルで温度の設定を変えれます。

ただしどの位置で何度とかはわからない!

これがあれば鍋は封孔用に1つだけでokです。

プラリンなどを染めるときにも使えます。

【ピンセット】

色々掴むために。

これは大きめで使いやすいです。

割り箸とかなんでもokです。

【水】

(これ画像いる?)

精製水のほうが良いとか聞いたりしますが水道水で全然いけます。

【ラテックス手袋】

ニトリルでもなんでもokです。

アルマイトするものに皮脂がつかないように

【ゴーグル】

(画像おかしない?)

目の保護に!

こんなんやなくてもっと一般的なやつを。

慎重すぎたほうがいいです。

酸ならまだしもアルカリとか目に入ったらほんまに悲惨なので、、、(酸もあかんけど)

【漏斗】

使用した薬品を瓶などへ移すために用意しておくと便利です。

では作業していきましょう!

まずはローラーの下準備。

(ミニ四駆でアルマイト言うたらほぼローラーよね)

当然ベアリングは外します。

この時点で手袋は装着しています。

おっさんになると脂との戦い。

プラリンの裏のポッチを落とす派の人は先に落としましょう。

指でむしるよりデザインナイフとか使ったほうが見た目は綺麗になるかと、え?気にしない?

で、アルミ表面の下地処理なんですが僕は開封したての新品は磨いたりしていません。

アルマイト処理前の表面がそのまま仕上がりになるんですけど何もしない理由は、

・黒にしか染めないので他のカラーほど処理後に粗さが目立たない

・開封状態でも表面は結構綺麗

・磨くとスポークの角などのエッジがなくなり見た目が好みじゃない

・コンパウンドなどを使用した場合に脱脂などの手間が増える→失敗するリスクが増える

こんな感じです、あくまで僕の主観です。

下処理に磨いているであろう個人販売のローラーを以前見る機会があったのですがスポークの角のエッジが無くなってて好みじゃなかったんですよ、ラインはシュッとしてたほうがカッコいい(僕主観)

中古品は脱脂に注意して念入りに下地処理したほうが良いです。

通電させるためにアルミ線をローラーへ固定します。

水酸化ナトリウムを使用しない場合は先にローラーを洗浄しておくと良いと思います。

このアルミ線、100均とかで手軽に買えるんですがアルマイト処理がされています。

つまり通電しないので使用する前に表面の酸化皮膜をペーパーで磨いたり水酸化ナトリウムなりで落とす必要があります。

カラーアルマイトのアルミ線を準備しておけば表面の皮膜を落とせているか目視で判断できます。

シルバーのものもありますが白アルマイト(染めていないだけで酸化皮膜はある)なのでそのままでは通電しません。

このときのアルミ線とローラーの固定が大事です。

固定が甘いと接触面にアルマイトがかかり電解中に通電しなくなり失敗します。

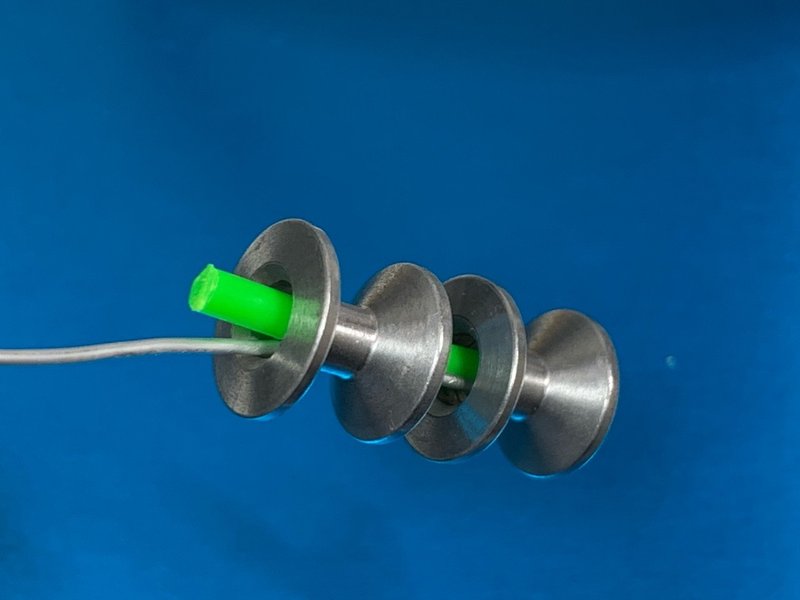

僕は紫ピニオンを使い画像のように固定しています。

ピニオンの角を落とすと差し込みやすいです。

2段ローラーとかは斜めにカットしたランナーを楔にすると固定しやすいと思います。

しっかり固定できたらいいだけなので他のものでも大丈夫ですがあまりガチガチに固定しすぎると変形してしまう恐れがあるので気をつけてください。

表現が難しいですが軽く触れても動かないぐらいで大丈夫です。

不安な人は僕の方法を真似してください。

電解処理をする前に水酸化ナトリウム溶液へ浸し表面を軽くシュワッとさせて汚れを落とします。

浸けてシュワッと気泡が出たら引き上げて水洗します。

ただし鏡面になるぐらいまで磨かれたものはこの処理をすることでくすみます。

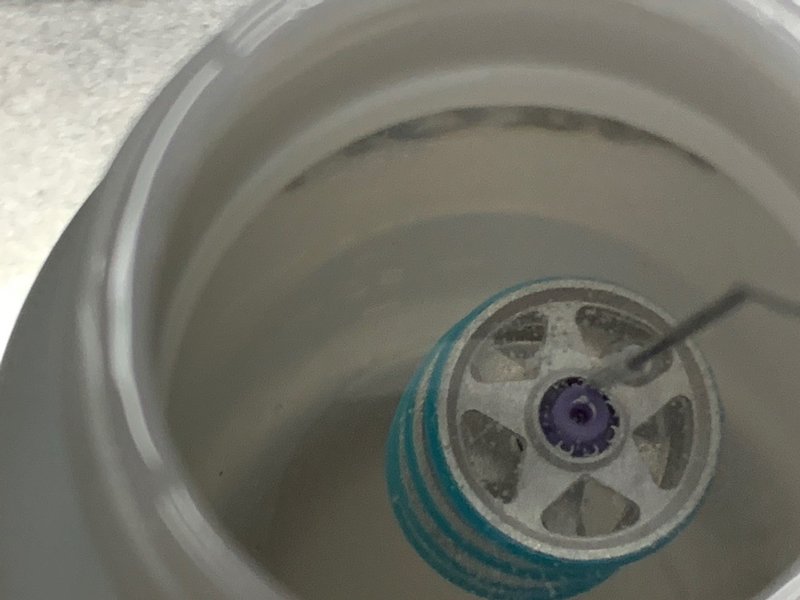

タッパのセッティングはこんな感じです。

↓↓↓

ローラーが鉛板に触れないように配置しましょう。

↑↑↑

先に数秒だけ鉛板へプラス、ローラー側へマイナスを接続して通電させ自然酸化皮膜を落とします(念のため、ほんまに数秒)

電解研磨っていうやつですかね?

その後ローラー側へプラス、鉛板へマイナスを接続して電解処理をしていきます。

文字通り陽極酸化処理っちゅーやつっすね。

https://www.instagram.com/p/B2ZWZyXgcrY/?igshid=15gafyvoue09q

↑↑↑

処理中はこんな様子です。

処理するもののサイズ、液温、濃度、流す電流など環境によってかかる時間がバラバラだと思います。

僕は30〜50分くらいやるんですが、もしかしたらやりすぎかも。

電解しすぎてベアリングをハメたときにスカスカになったことはないのでそこまで気にしてません。

剥離したアルミ線などをテストピースにして経過時間ごとにどれぐらい染まるか様子を見て判断してみてもいいかもしれませんね。

処理中は何回か液を撹拌するぐらいで結構ええ加減です。

ネットで色々検索すると、撹拌したほうが皮膜の生成が偏らないとか液温が上がりすぎると皮膜が溶解してしまう、とか色々あります。

こんな方法でもそのへんの影響は感じてなくて仕上がりに不満もないのでそこまで神経質にならなくてもええのかなと個人的には思っています。

液温が高いほうが処理が促進されているような気はします。

このへんの感覚は経験して自分に合った手順を模索していただければよろしいかと、、、

電解処理中に気泡が発生していなかったり黒ずんでいたら通電不良になっていることが多いです。

その場合は残念!失敗!

(失敗したら下地処理からやーりーなーおーしー)

さてさて、

電解処理してる間にウォーマーで染料を温めておきます。

60°ぐらいが適温だった気がしますがこれも適当で熱いぐらいな感覚でやってます。

封孔剤もしくは水も鍋ですぐに沸騰させられるぐらいにスタンバイさせておきましょう。

今回の電解処理は30分ほどやりました。

電解が終わったら別のタッパに溜めた水へサッとくぐらす程度に軽く水洗し温まった染料へ浸けます。

(ローラーを手で触らないようにしてください)

浸けてすぐに染まると思います。

https://www.instagram.com/p/B2ZgGllgabk/?igshid=oy52ztyaqhn7

↑↑↑

電解終了→水洗→染色の流れの様子です。

今回は少し染料の温度が低かったみたいですが普段はもう少し早めに染料を吸います。

(温度を計るのサボった結果)

好みの色になったら引き上げます。

染料の濃さや皮膜が吸う染料の量で仕上がりが変わります。

黒以外の色を毎回同じ色味に染めるのが難しいのはこのへんが理由ですかね?

しばらく漬けこんでも染まらなかったり薄い場合は電解が足りない、染料の濃度が薄い、染料の温度が低すぎるなどが原因だと思います。

黒の場合は染料は指定の希釈割合いを無視して濃いめにしたほうが良い気がしてます。

鍋を使用する場合に染料を沸騰させながら染めると封孔も同時に行なっていることになると思います。

良いのか悪いのかわかりませんが仕上がったときに粉が吹いていたりしたことが過去にありました。

完成後に拭き取れば問題ないと思います。

色がついたら最後に封孔処理です。

染料へ浸ける前と同じようにタッパに溜めた水へ(タッパ内の水は交換していなくても大丈夫です)サッとくぐらせて水洗し、封孔剤もしくは水を沸騰させた状態の鍋へローラーを入れ15分ぐらいグツグツ煮ます。

↑↑↑

グツグツの様子、蓋をして煮詰まるのを防いでもええかも。

その後水洗して完成です。

封孔後は手で触れても問題ありませんので中性洗剤などで洗っても大丈夫です。

最後に片付け!これ重要!

使用した薬品や染料は再利用できるので廃棄せずに保管することをオススメします。

容器はなんでもいいと思いますがペットボトルより瓶のほうがよろしいかと。

こぼさないように漏斗などを使用して慎重に。

使用した道具は流水で十分洗浄してください。

薬品が周辺へ飛散していないかも念入りにご確認を。

あとは完成したものを眺めてニヤニヤして終了です。

デデ〜ン!

あくまでも個人で使用するパーツとしてのクオリティですがそれなりに、それなりーにかっこよくないっすか?

結構拡大して撮ってみました。

アルミ線との接触面は染まらないんですがベアリングを入れてしまえば外観への影響はありません。

(傷っぽく見える白いのはホコリやで)

僕としては満足できるクオリティで大成功です、フハハハハハ。

こうしてみると販売して利益だしてる人は凄いっすね。

下処理の手間、クオリティーの維持、販売したものに不良があったときのリスク、在庫をかかえたりなどを考えたら全然わりに合わない気がしてきます。

というわけで!以上!僕がやってるアルマイト作業でした。

意外と簡単そう、できるかも?って思いました?

きっとできます。

ちょっと自信ない人はお友達とやればコストも半分手間も半分。

DIYでー、と言ってはいますが何でも自分で作業するってこととは少し違いまして、僕が思うDIYは仕組みや理屈を理解したうえで自分に合った方法を考え選択するってことなんです。

なので個人が販売しているものを買ったりプロの業者へ依頼することを否定しているわけではありません。

視野を拡げたら今より自分に合った方法が見つかるかもよ?みたいなことだと思ってもらえたらありがたいです。

毎度のことながら散らかり気味な記事ですがご購入&長々とお付き合いいただきありがとうございましたー!

アルマイトに挑戦される方、くれぐれもご安全に!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?