こすふぃーのバーチャル・ポートレート講座 その2 大きさ調整編

はじめに

前回の記事から随分と間が空いてしまいましたけれど、わたくしは相変わらずいろんな世界を冒険しては自撮り写真――バーチャル・ポートレートを撮影していますわ。

前回に引き続き、バーチャル・ポートレート撮影法に関するわたくしなりのコツのようなものについてお話していきたいと思いますの!

今回のテーマは大きさ調整ですわ。

バーチャルな世界のわたくしたちが写真に入るとき、どれくらいの大きさで画面に映ればよいのかというのは、なかなか難しい問題ですわよね。

この大きさ調整を簡単にするちょっとしたコツを、いくつかのパターンにわけて解説していこうと思います!

1. 絶対的な大きさの分かる物体の近くに立ちましょう

一番手軽なコツは、絶対的な大きさが分かる物体の近くに立つことですの。

わたくしはいつも自動車を参考にしていますの。たいていの車種がWikipediaで検索すると全高がわかりますのよ。

他には、郵便ポストや家電製品、スポーツ用品とかかしら。何でもよいのですけれど、周囲にGoogle検索で寸法が分かりそうな物体が無いか観察してみるのが良いですわね。世の中意外といろんなものの大きさが規格で決まっていたりしますの。調べてると面白いですわ。

絶対的な大きさが分かったら、次は自分の身長との相対的な大きさを把握しましょう。その物体の上面が自分の体のどこにあたるかを調べますの。

わたくしはこんな図を作って手元に置いてますわ。

よく一緒に写ることの多い自動車とわたくしのシルエットを合成した画像なのですけれど‥‥ここで重要なのは目盛り線がわたくしの体を横切る位置ですの。例えば、高さ140 cm の物体ならば目のあたり、120 cm の物体なら肩より少し下、40 cm の物体なら膝のあたり‥‥といった具合ですわ。

あとは、実際の写真の上で自分の大きさを調整しますの。

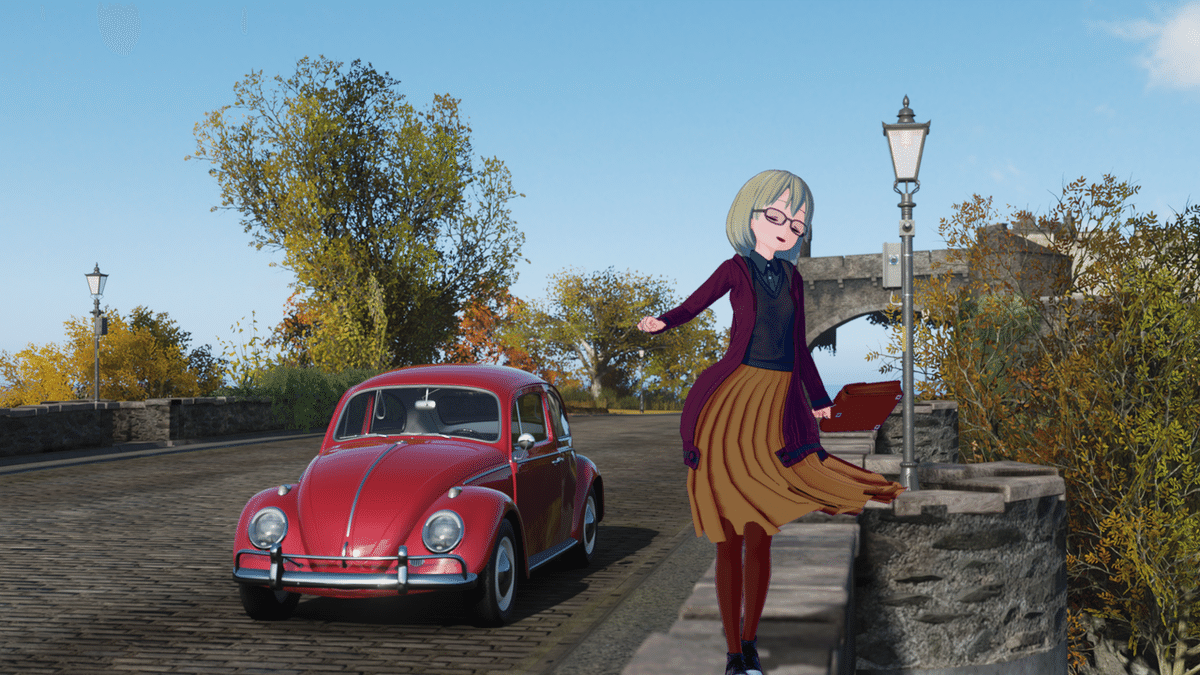

具体例で見ていきましょう。今回使うのはForza Horizon 4 で撮影したこの写真、中央に写っている青いクルマはフランスのスポーツカー Alpine A110 ですわ。

Wikipediaに記事がありますの。全高 125 cm とありますわね。

地面から125 cm と言いますと、わたくしの身長だと首元にあたりますの。それを目安に調整しますわ。

完成ですの!

ここでポイントなのは、わたくしがクルマのすぐ近く(真横)に立っていることですわ。

‥‥みなさまご存じだと思いますけれど、写真では手前の物体は大きく奥の物体は小さく写りますの。(また、この変化具合はレンズによって変わりますわ。興味のある方は“焦点距離”で検索してくださいまし。)

基準になる物体と奥行き方向の位置が大きく異なる場合は、もう一工夫必要ですの。これについては後ほど述べましょう。

2. 相対的な大きさの分かる物体の近くに立ちましょう

大きさが数字でわかる物体がいつも近くにあるとは限りませんわ。そのような場合は、自分との相対的な大きさが分かる物体を探しましょう。

例えば、ドア。当然ながら人物の身長はドアより小さいはずですわよね。あとドアノブは手が自然に届く位置にあるはずですの。

椅子もわかりやすいですわ。ぴったりサイズの椅子なら、座面の高さと膝の位置が一致しますわね。

ちょっと難しいですけれど、階段の段差も参考になりますわ。大きさを調整しているときに、明らかに登れなさそうな階段になっていないか、上り下りする姿を想像してみましょう。同様に、机などの家具がちゃんと使えそうかも意識するとよいですわね。

その他、あなたにとって身近な、大きさが感覚的にわかるものを、画面内で探してみましょう!

そうそう忘れていましたの。周囲の人物も重要な目安になりますわ。正確な身長がわからなくても、この人はわたくしより背が高そう/低そう‥‥というのは感覚的にわかるのではないかしら。

また、存在しない人物を参考にすることもありますわ。これはどういうことかと言いますと‥‥例えばドアや椅子は、大は小を兼ねるで成人男性基準で作られている物が多いですの(自動車のシートはその最たる例ですわね)。これを自分の体にぴったりで調整してしまうとサイズ感がおかしくなってしまうことがありますわ。何かおかしいなと感じたときは、大柄な人だと画面上でどのくらいの大きさになるかを想像して、そこからさらに自分の大きさを調整することで上手くいくかもしれません。

画面外の物体を活用するのもテクニックですわ。写真を撮るとき、同じ場所で別アングルの写真を何枚か撮っておくと役に立つときがありましてよ。例えば高さの良くわからない生垣の前に立ちたいとき、その生垣と大きさが分かる物体(例えばポストですとか)が一緒に写った写真があれば、間接的に大きさをたどることができますの。

これは余談なのですけれど‥‥同じ場所で別アングルの写真を撮っておくと影の角度や色の調整にも便利ですの。どんどんシャッターを切っていきましょう!

3. まずはまっすぐ立ってみましょう

1章では自分の身長を頼りに大きさ合わせを行ってきたのですけれど、しゃがんだり、もたれかかったり、寝転んだり、のぞき込んだりしていると身長ってわかりにくいですわよね。そういうときは、まず直立不動で大きさ合わせをして、そのあとご自分の姿――頭の大きさや手足の長さ――を頼りにポーズをとって大きさを合わせましょう。

4. 大きさが分かる物体の近くにまず立って、そこから前後に動きましょう

ここからちょっと応用ですの!大きさが分かる物体が、立ち位置の近く(真横)にない場合ですわ。

これも具体例で見ていきましょう。Pixabayでお借りしたこの画像の中に入っていきますわ。手前の街灯の横に立ちたいとしましょう。

手前の街灯を参考にしたいところですけれど、実際どのくらいの大きさかはよくわかりませんし、他に参考になりそうなものは近くにありませんの。

このような場合は、立ち位置から離れていても良いので、まずは画面内で大きさの参考になるものを探しますの。

このお写真だと、画面奥の人物(家族連れの方かしら)が良いですわね。この方たちの身長を参考に、横に立たせてもらいますの。

この位置なら大きさ合わせも簡単ですわね!

次は、仮の立ち位置の左右と立ちたい位置の左右で、大きさが共通の物体を探します。このお写真だと足元のタイル・建物のドア・街灯がありますわ。今回は街灯を使いましょう。その物体(街灯)の近くまで、仮の立ち位置から横に移動します。

奥の街灯とわたくしの相対的な大きさが分かりましたの。

これでもう手前の街灯に対するわたくしの大きさが決まりますわね!

このような感じですの。

実際の作業では、街灯の太さが変わる部分がわたくしの肘の位置‥‥といったように特徴的な位置で合わせても良いですし、この画像の様に補助線を引いて等倍で拡大しても良いですわね。

あとはここから、大きさが変わらないような左右移動で立ちたい位置に移動しますの。

完成ですわ!

このテクニックは、奥行きのある街中の写真で役に立ちますわね。建物の入口や窓、フェンス等が良いガイドになりますわ。

ポイントは、奥と手前に共通する物体に注目することで前後の移動で大きさが変わる割合をつかむことですの!

‥‥このテクニックは、いわゆる遠近法を簡単にしたものですの。ご興味のある方は、遠近法、透視図法などでぜひ検索してみてくださいまし。

慣れてきたら、ガイドの物体なしで前後移動できるようになりますわ。

5. 大胆にカメラに寄りましょう

周囲に大きさの参考になるものが全く無いとき‥‥あなたは自由ですわ。

あなたが周囲の物体と大きさを比較できないとき、写真を見る方があなたの大きさで違和感を覚えることはありませんの。大胆に写りにいきましょう!

とはいえ何もない風景写真なんてそうそうありませんわ‥‥と、思われるかもしれませんけれど、実はたいていの写真に周囲に大きさを比較できる物体がない立ち位置がありますの。

それは、カメラのすぐ手前ですわ。

思い切ってカメラへ寄ってみましょう。

前回の記事と同様に、風景写真を撮る段階で、難しいテクニックを使わなくて済むアングル・立ち位置を意識しておくことも大切ですわね!

おわりに

色々と言いましたけれど、厳密な大きさにこだわらないことも大切です。

みなさまバーチャル・ポートレートを撮る理由は様々だと思いますけれど、大きさを合わせることは、手段であって目的ではないことを忘れないでくださいね!わたくしたちが撮っているのはバーチャル・ポートレートであって合成写真ではありませんもの。

それでは、みなさまの楽しいVポートレートライフをお祈りしておりますわ

ごきげんよう!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?