おっぱい星人

【訳ありなひとたち】

痛い、いたいよーっ。

と泣き叫びたいのに言葉を発することができず心の中でそう思い、目で周りのみんなに訴えた。

笑わないでよ。笑われるともっと痛くなるじゃないか。舌は、オレンジ味のチェリオのビンに吸い込まれて抜けなくなっていた。「順ちゃん、大丈夫かぁ」いとこの澄夫ちゃんが心配そうに顔を覗き込んだ。舌の先にぶら下がってしまったビンが邪魔でしゃべれない。首を横に振った。

「中に入っちゃってるぞ」

澄夫ちゃんはそう言うと、右田くんのバットを拾い上げて、ビンを叩き割るしかないなと呟いた。

ウソでしょ。そんなことしたら舌が取れちゃうよ。ぼくは恐ろしくなって舌の入り込んでしまったビンを慌てて手で持ち上げて、環八に向かって走った逃げた。逃げてどうなる。逃げても瓶は抜けないぞって思ったけど、取りあえず逃げた。ふざけた飲み方をした自分が悪いんだ。たどり着いた三角公園のベンチで、舌を抜き出そうと試行錯誤する。ビンを揺すってみたり、痛くない程度に回してみたり引っぱってみたり。ダメだ。絶望感に苛まれる。

やっぱりあのバチがあたったんだ。

こんなことがあった。ある日お風呂に入っていたときのこと。楽しい秘め事があった。バスタブの栓を抜く。お湯が排水口に勢いよく吸い込まれる。そこにチンチンを近づけて、あー気持ちいいー。これが好きで好きでたまらなかった。ところが、調子に乗ってふざけていたら、吸い込まれて抜けなくなった。たすけてーっ。大声で叫ぶ。気づいた玉井ママが状況を一瞥する。バカねー、ちょっと持ってなさい。と言って、キッチンからお酒を混ぜる棒を持ってきた。くすくす笑いながらその棒みたいなのを排水口を挟まったチンチンの間に差し込む。すると大きな泡が底から立ち上ってくると同時にスパっと抜けた。機転の利いた技でチンチンは救出されたのだ。

「ほーら、やっぱりここにいた」追っかけて来た澄夫ちゃんと右田くんたちに見つかっちゃった。

「あっおえ、あああいえおーっ」

やめてーっ、バットで割らないでよー。母音だけじゃあ伝わらない。

順ちゃん、ちゃんと病院行かないと無理だよ。そう諭され、結局親戚のおばちゃん家に戻ってから近くの診療所で舌を救出してもらうハメとなった。

ビンの口に挟まった舌の脇から細いガラス棒のようなものを差し込まれる。すると、クシュっという音がして意とも簡単にするりと舌は外れた。

なんだ、やっぱりチンチンのあれと同じか。

ぼくは長男なので、当然親からは下の妹や弟の面倒をみろといつも言われていた。それでお兄ちゃんという存在に憧れ、用賀に住んでいた従兄弟の澄夫ちゃんを慕っていたんだよね。休みになると練馬の自宅から一人で渋谷まで山手線で行き、玉電に乗り継いで遊びに行っていた。

遊びといっても当時は何をさて置いても野球だった。

順ちゃんはまだ三年生だからおミソねって言われてたけど、それでも投げたり打たせてもらったりして、中学生だった澄夫ちゃんの友達たちからも結構可愛がられた。澄夫ちゃんは野球が上手でポジションはキャッチャー。仲の良い大柄な右田くんがピッチャーでバッテリーを組んでいた。

夕方になると、環八を渡ったところにあった駄菓子屋でチェリオを飲んでソースせんべいを頬張る。これが楽しみだった。でも、もっと楽しいことがその後に待っていたんだよね。

むふふ。

東急田園都市線「用賀駅」の頭上にはSBSという28階建ての高層ビルがあり、名だたるIT企業のオフィスが入っている。まさに隔世の感ありだけど、昭和40年代のここはトタンの瓶に囲まれて、地下駅や駅ビル建設のための資材などが大置かれ小高い「ジャリ山」が聳え立っていた。

昔の玉電「用賀駅」は今の地下駅があるところから300mくらい桜新町寄りの、大山街道の緩やかな坂道の途中にあり、緑色の芋虫みたいな「イモ電」が、その路面駅に出たり入ったりしていた。

そんな用賀で、野球を終えたぼくたちはある時間になると急いでジャリ山に向かって走った。順番にトタン屏の秘密の出入り口から資材置き場に忍び込む。そして音を立てないようにジャリ山を登る。頂上近くの影に身を潜めてトタン塀のむこうを見据える。みな声を顰めて待つ。

眺める先は「用賀ストリップ劇場」だ。

なんと、現在の三菱UFJ銀行がある場所はストリップ小屋だったのです。

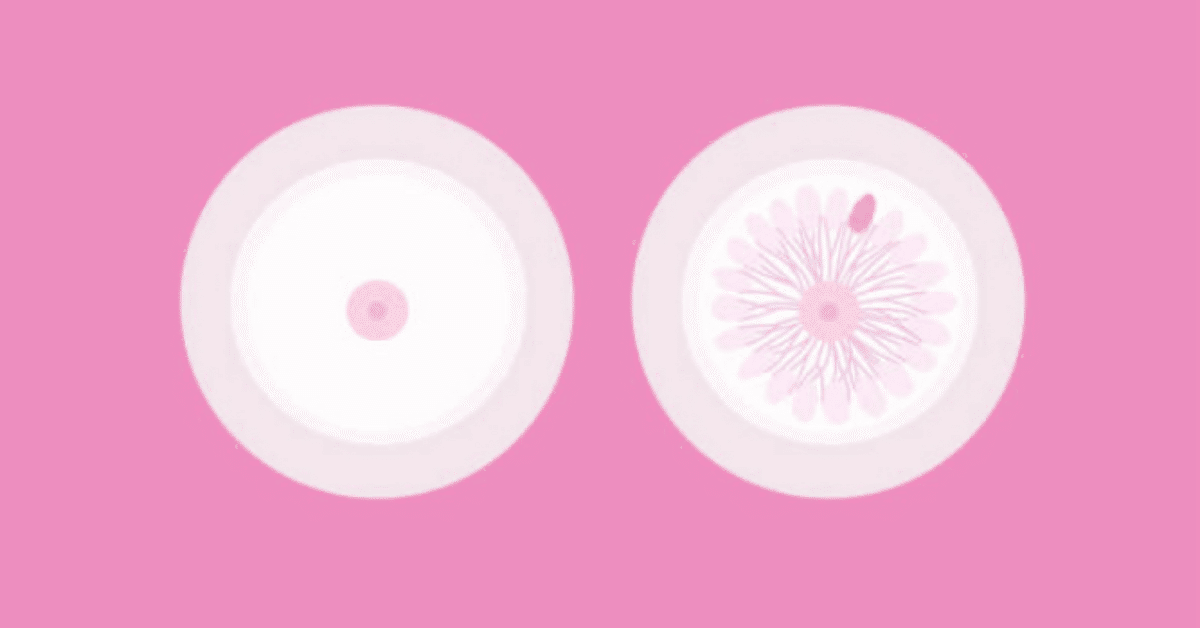

「おー、見てるみてる」と言って手を振るぼくたち。おっぱいがこっちを見て手を振ってるぞーっ。うひょ〜っ、今日もおっぱい大サービスだなー。澄夫ちゃんの声が上ずる。たぶん覗いてる事を知っていて、踊り子のおねえさんたちはわざと控え室の窓を開け放っていたんだと思う。

さぁ特別ショーの始まりだ。窓の外に向かっておっぱいをフリフリする。艶かしく腰振りダンスする踊り子ねえさんが少年たちを魅了する。

それほどオマセでもなく早熟でもなかったけど、小学校の児童とはいえオトコ。そこはエロな心根の琴線に触れて、このおっぱいが堪らなかった。何とも言えないドキドキ。野球もチェリオもいらない。このおっぱいさえあれば生きて行けるって思った。

実のところは完全にストリッパーのお姐さんたちにからかわれて遊ばれていたんだけどね。

当時の用賀は今では考えられないほどこのストリップ劇場の周りにちょっとした店が点在する寂れた商店街があるだけ。その先には畑が広がり、そのまた向こうにも畑しかなかった。ジャリ山から東名高速に向かって目の前に遮るものなどひとつも無く、富士山だってくっきり見えていたよ。

しばらくするとピシャリと唐突に窓が閉まって、おっぱいが終わる。踊り子のおねえさんたちも、揶揄う子どもたちが真っ暗になる前に帰るようにと配慮してたに違いない。

「今日のおっぱいもすごかったな〜」と興奮冷めやらぬマセたガキたちは、ジャリ山を滑り降りて蜘蛛の子を散らすように走り去っていった。

しかし、そこに右田くんの姿はなかった。

おっぱいが終わると、澄夫ちゃんが玉電と山手線を乗り継いで、ぼくを家まで送り届けてくれるのが習わしだった。渋谷のロータリーで玉電を降りる。人ごみの中を山手線に乗り換えるため足早に歩く少年二人。

「右田もなぁ、ほんとは見たいんだよな」手をつないで歩く澄夫ちゃんがそう言った。

ぼくは、違うよって思ってた。真面目で品もあるお坊ちゃまタイプの右田くんが、ジャリ山には行かず駄菓子屋の後に帰宅するのはあたりまえだと思ってた。右田くんはお勉強があるんだ。

「右田くんは真面目なんだよ」

なんだか擁護したくなってぼくはそう言った。

「ちがうよ」と澄夫ちゃん。えっ、なんで?「あいつはチンチンに毛が生えちゃったからダメなんだ。そーなの?なんだか良く理解できないど、そんなルールみたいなものがあるのかと思った。ふぅん。そんならチンチンの毛、剃っちゃえばいいのに、って言おうとしてやめた。

閑話休題

ぼくは「おっぱい星人」ではありません。

そんなことどーでもいいよ、って言われりゃぁそれまでだけど。ちゃんと理由というかきっかけになるエピソードがあるのです。

知ってる人はご存知の通りですが玉井ママこと、ぼくのおふくろはとてもへんてこりんな人です。

ぼくと妹、そして弟。昭和40年代の半ばくらいまで、じつは夜はほとんどこの三人の兄弟だけで過ごしていた。理由は、当時の玉井ママが資格取得マニアだったことと、親父が盆と正月にしか家に帰ってこないことにあった。玉井ママは、美容師から危険物取扱主任者、はたまた調理師や日本人形の着付け師までと資格マニア。常になにかの資格を取る為の学校などに毎晩でかけていってたのでした。

そんな状況の兄弟の晩ご飯は近くにあった「とり仙」という肉屋で揚げてもらった、鶏肉のささ身フライ。頼んでおいたフライをジャンケンをして負けた奴が引き取りに行くってのが日常だった。そして、玉井ママが帰宅するころには三人が固まってソファーで寝入っちゃっていたが、

「はい〜っ、みんな起きる〜っ」

帰宅だした玉井ママな寝落ちしちゃっているぼくらは理不尽な理由でたたき起こされる。

ほら、ほら。

早く、はやく。

「おっぱいが始まっちゃうよぉ〜っ」

シャバダバ、ダバダバァ〜ッ ♬

シャバダバ、ダバダバァ〜ッ ♬

イレッブ〜〜ン♬

豊満なおっぱいを誇張した水着のカバーガールがポーズを決めているあの「11PM」というTV番組。なぜかあれを「おっぱいが始まる」と言って、無理矢理起こされて見なければいけなかったのです。なんであんなことしてたのかね〜、と玉井ママ。今もってその意図はわかりません。

で、用賀の話の続きね。

そんなこんなで、いとこの澄夫ちゃんに右田くんの事情を聞いた僕は、チンチンに毛が生えても黙っていようと思ってた。だって、ジャリ山からおっぱい見れなくなっちゃうからね。

数年後、こんなことがあった。

いつだったか不鮮明なんだけど、もう、ジャリ山からのおっぱい鑑賞も流行らなくなって真面目に野球に取り組んでいた用賀のおにいちゃんたち。澄夫ちゃんは中学校の野球部には入らずに、リトルリーグで本格的に硬式野球をやっていた。右田くんは中学校の野球部を続けていたので、黄金のバッテリーもコンビ解消。

ぼくは一緒におっぱいして楽しんでたおにいちゃん達とも疎遠になってしまっていた。

ある日、澄夫ちゃんの出る試合を玉川のグランドに見に行った帰りのこと。ラーメン食って帰ろうぜと言って、二子玉川の中華そば屋に入ろうとしたときだ。

「あれっ、右田くん」

入り口すぐ横のテーブルにいたのは右田くんだった。

母親と思しき女性と一緒だったけど、十円玉を入れてレバーをスライドさせると、星座占いのお告げが小さな巻物みたいな書簡で出てくる。あの占い灰皿をガッシャ〜ンっていじっていて、こちらには気付いていない。

次の瞬間。

えっ、どーして?澄夫ちゃんは慌ててぼくの手を引いて店の外に出た。どーしてお店に入らないの?あれ、右田くんだよ。

何の気なしにこちらを振り向いた右田くんのおかあさんの顔を見て、ぼくは思わず声が出てしまった。

「あっ、おっぱいだ」

ジャリ山、ストリップ小屋。おっぱいのお姉さん、右田くんのお母さん。時系列の記憶が走馬灯のように蘇り頭の中を駆け抜ける。なんだかとても胸が苦しくなって、ドキドキが止まらなくなった。

大人の事情

知らない幸せ

その日からぼくは大人を意識するようになった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?