ヴィジョンに飛び込む画家

こんにちは。

今日は、松村潔氏の動画を久々拝見していましたら、思い出したことがあるのでシェアします。

私は、黒曜石を持っていないし、黒曜石のことは全くわからないのですが、ルドンについては、学生の頃から馴染み深い画家なので動画の意味が少しわかる気がします。

馴染み深いとはいっても私は芸大生ではなく、ドイツ語を学んでいた外語大生だったのですが、ある年、世紀末抽象絵画の研究の第一線で活躍されていた土肥美夫先生が、それまで教鞭をふるわれていた大学を退官され、私たちの学ぶ外語大へ移られてきたのでした。

私は当時はドイツ表現主義の絵画や映画、バウハウスや、アール・デコ、アール・ヌーボにも興味があったので師事したのですが、先生にお会いして、それまでの概念がぶっ飛んだのをよく覚えています。

師事したと言っても、書籍を元語のドイツ語でろくに読むこともできず、年齢的にも深いことは、全く何もわからなかったのですが、先生は「あそこには、あの絵があるんだよ」とよく全国各地の有名、無名美術館に私たち学生を引率して連れて行ってくださり、熱心に絵のことを解説してくださったのでした。

ルドンとは、19世紀後期から20世紀初期にかけて活動したフランスの画家ですが、自身の「無意識」あるいは「夢」に映る景色について、生涯こだわり続けていた画家で、晩年になって、色彩と光の世界観を構築しました。

後期に明るい色彩を表現する様にはなりましたが、ルドンは明るい光と色彩感覚は生まれながらに持っていた人なのではないかということはルドンの作品と経歴をとだって行けばわかると思います。

ルドンは初期の頃は木炭画を描いていましたが、ルドンの「黒」は独特で、「闇」「漆黒」という言葉が相応しいと感じます。

絵が象徴するものは「神話」「人の首」「眼球」「花の中の人顔」「堕天使」「花」などで、それぞれ意味があり、無意識を象徴しているものといわれます。

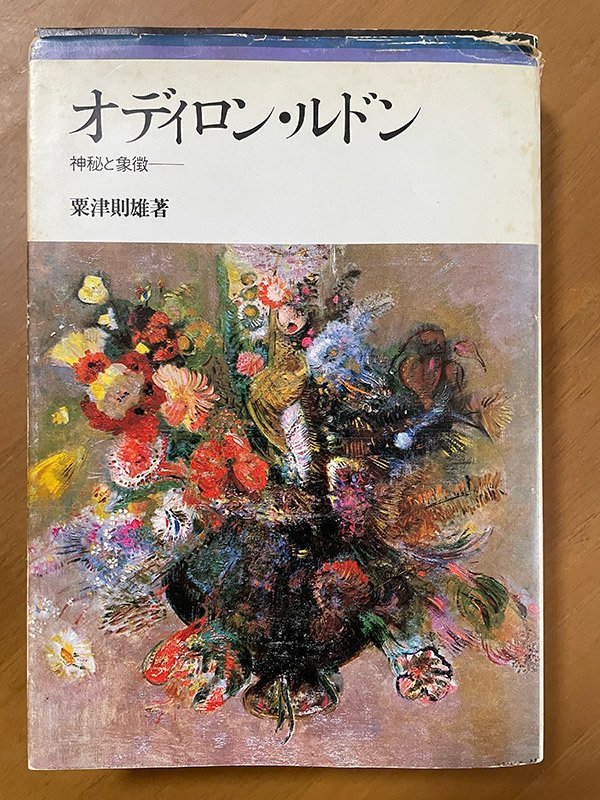

ルドンは幼少期、フランスのボルドーはペイルルバードという、「荒廃地」に里子に出されて両親と別れて暮らしていたということですが、その土地の自然と接する期間が長かった様で、「荒れた自然」「荒地での人間関係」「身近な人の死」などというものは、ルドンの画風にとても影響を与えたということは、粟津則雄著の「オディロン・ルドン」からうかがえます。

その著書には、ルドンは自身を取り巻く外側の人たちに対しては外交的ではなく、関心は常に自分の内面や精神性へ向かっているという内向的で孤立しやすい人物だったと書かれています。

版画家・鑑識家のドガがルドンに対して放った言葉ですが

彼が表現したがっていることなんてまず大したこととは思えないね。

ところが彼の「黒」ときたら‼︎

そうなんだよ、あの「黒」。

あれより美しいものを刷ることなんてできやしないよ。

とある様に、ルドンの「黒」は、様々な人を魅了しました。私も好きです。

ルドンは、初めて誕生した我が子をわずかの年で失い、暫くは失意のどん底にありながら、陰鬱とした「黒」を描いていく時代を過ごした様ですが、次に新しい命が誕生したあたりから画風が変わり、光と色彩を描く様になりました。

ルドンの闇の期間は、光を熟成させるために必要な期間だったのかもしれません。

私が絵から受ける印象としては、ルドンは、光の感覚は最初から持っている人の様に思えるのですね。

というのは、光のあり方を知らなければ、あれほどに魅力的な「黒」は出せない様に思えるからですね。

光があれば自ずと色彩も出現してくる気はします。

しかもルドンの光は「鬱屈」がなく、視覚的にも「光」を感じさせないというか、眩しいとか、明るいとか、そんなはっきりとした印象もない自然な光の様な印象を受けます。

なぜなら、松村潔氏のお言葉をお借りすると、自身のビジョンに忠実に飛び込んでいるんじゃないかなーという様に思えるからですね。

「芸術は意識のみにては何ものもなされ得ず。無意識の到来に従順に従うことによって全てはなされるのです。」というルドンの言葉もあります。

ルドンにとって、その独特の視覚と、その対象である内部世界との関係そのものを表現することが、何においても、課すべき課題だったということだ。

空虚に浮かび、あるいはか細い茎の端にぶら下がり、あるいは皿の上に置かれた眼球や首は、内部で夢を追うルドンの視覚と、内部世界でのそのあり様とを、直截に表している。

まぁ、やっぱり一般的には偏狭者という印象にはなるのでしょうが、ルドンが自身の見た夢や無意識を神話のイメージに結びつけようとした作品群においては、自身の内部の深みにあるものを、または自身の存在自体に対しての何らかの普遍的なものを表現しようとしているものだということは、様々な著書や展覧会などのガイドからもはっきりわかります。

そして、それはやはり観る人に共通した普遍的な各々のイメージの沸起を投げかけているものだとも思えますし、実際今の時代までも、ルドンの意識・無意識の中の景色というものは観る側の心を惹きつけて止まないということは事実だと私は思います。

ルドンが写実主義の作風に対して放った言葉ですが

現実を文字通り再現することにのみ関わろうとする全ての人々の欠点は、良い仕上げや小道具などを上手く描き上げるために、人間やその思想を犠牲にしている点である。

画家が、時たま恵まれた瞬間に表現するための、あの内的な奥深い生命が欠けている。

真の芸術はこのような安っぽい限られた追求とは、はっきり対立している。

「見られた現実」が土台として必要ではあることは認めているが、真の芸術は「感じられた現実」の中にあるのだ。

「見ること、それは目を閉じること」と語ったのは、ヴォルスであり、「芸術は目に見えるものを再現するのではなく、目に見えるようにするのである」と語ったのは、パウル・クレーですが、両者は、「普遍的無意識」「集合的無意識」を提唱した心理学者のカール・グスタフ・ユングと同時代に生きた人たちで、クレーは、ユングからは、かなりな影響を受けた画家です。

現在の形をとっているこの世界が唯一の世界ではないとして、眼前のものから原型的なものを描こうとしたのがクレーやヴォルスだとすると、そこからさらに現実や自然観念の繋ぎ目や、意識的世界体系の枠をも爆発的に超越して描こうとしたのが、シュールレアリスムの画家たちだとするとやはり、そんな画家たちも時代的にもユングの提唱する集合的無意識の影響を受けた部分があるのではないかと思ったりします。

ルドンはその少し前で、心理学者フロイトと同時代だと思います。

同じ光と色彩を追った画家として、ルドンと同年に生まれた、睡蓮の連作で有名なモネという画家がいますが、ルドンと対照的な印象を受けます。

モネの作品は最初から光の輝きと透明感と、鮮やかな、写実的な色彩が眼をとらえますが、モネはもともとは、影をたくさん持っていて駆使している人なんじゃないかという印象を受けます。

色彩が光を支えているというか、つまり影がいるべきところにいて、観る側が光を意識すればするほど影の存在が光を引き立てている感じを受けます。

影がなければ、光は浮き上がってこないし、光を最も際立たせるのは影なのだからですね。

闇が光を引き立たせ、光は闇を強くする。。モネは太陽蠍座の人で、ルドンは太陽は牡牛座の人なのですが。。光と色彩に関しては、両者に共通する何かを感じますね。

長い文章をお読みくださりありがとうございます

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?