タイの海賊版カセットテープ考 - Peacockに捧ぐ -

80年代から90年代半ばに至るまで、タイは洋楽海賊版カセットの天国だった。今となってはそもそもカセットテープ自体が売られているのを見ることは少なくなったが、そこには確実にビッグビジネスがあった。

ちなみに、タイにも正規品はあるにはあった。まずレコードは100%正規品(ただし中古が多かった)。これはセントラルデパートやサイアムスクエアのLIDOの下にあったレコード屋、現BIG-Cラジャダムリ店の裏手にあったレコード屋などで手に入った。ただ、千バーツ近い価格は1980年代の物価としては高すぎて、庶民の手に入るものではなかった。カセットテープにも正規品はあった。これもデパートや、ヴィラスーパー、チットロムにあったスーパーなど、高級スーパーで売られていた。1つ70バーツで、基本的に値下げされることはなかった。

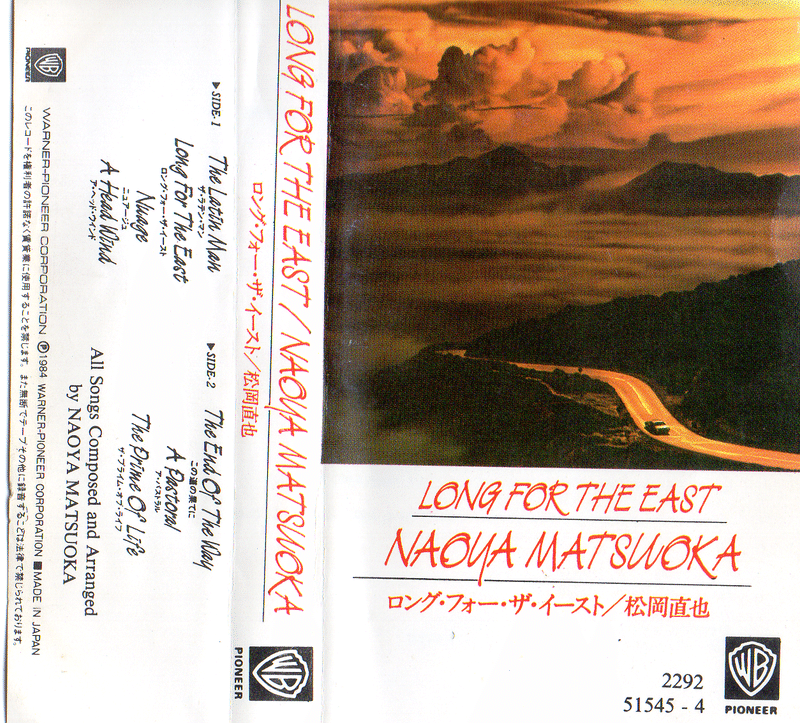

ちなみに正規品はこんな感じ。シンガポール、マレーシア、香港でライセンスされており、このどこかで生産されていたことが伺える。

しかしいかんせん、ラインナップがとても少なかった。もちろん、アイアン・メイデンの「パワースレイブ」のようなリアルタイムヒット作もあったが、ハイソ向けなのかソフトなジャズやフランク・シナトラなどお上品な作品、さらになぜかビリー・スクワイアやネイキッド・アイズなど、「なぜそれを選んだ?」と聞きたくなるようなものも多かった。基本的にデパートもスーパーも陳列スペースは回転する机上カセット棚だったので、40~60本が限界だったこともあるだろう。

しかし、80年代前半、一番幅を効かせていたのは海賊版カセットだった。至るところにある専門店舗(ラジャダムリのモールデパートの地下、ヴィラスーパーの裏手、大丸横のラジャダムリアーケード内など)はもちろん、サイアムスクエアでは平積みの屋台が多数出ていた。その中で圧倒的な品揃えを誇っていたのがPeacockだった。

海賊版のくせに燦然と輝くPeacockのロゴ。後期にはさすがにヤバいことをしていると思ったかロゴの表示はなくなっていったが、Discogsにある連番から推測すると、おそらく1万タイトルは出していたのではないだろうか。ちなみにDiscogsには

Do not confuse with Peacock Records. Thai bootleg label. Mainly involved in pirate copies of cassette albums.

と書かれていて笑う。ちなみにカセットには60Bとシールが貼られていることがほとんどだが、実際には35~40バーツ程度で取引されていた。ちなみに今でもトチ狂ったアメリカ人が「Rare!」とか言ってオークションに出品してくることがある。

Peacockは80年代ヒットアルバムのほとんどを網羅しており、ロック、ポップスの有名どころはほぼPeacockからリリース(?)されていた。マドンナのライク・ア・ヴァージンやマイケル・ジャクソンのBADなどのヒット作はおおよそ1ヶ月以内にはバンコク市内に流通していたように思われる。ただ、ブラック・ミュージックには熱心ではなく、マイケル・ジャクソンやジャクソンズ、レイ・パーカー・JRのゴーストバスターズを除けば、アース・ウィンド&ファイアやSOSバンド、コモドアーズが一部出されているだけだった。そのくせ、アラン・パーソンズ・プロジェクトやダン・フォーゲルバーグは旧作含め全部出しているなど、ツボがわからない。ピンク・フロイドやイエスもほぼ全作出ていたので、意思決定者にメジャープログレ好きがいたのかもしれない。さらにザ・フィクスやフロック・オブ・シーガルズがあったと思えばZZトップや38スペシャルも出ていたので、複数のバイヤーがいたのだろう。

Peacockのヤバいところは、カセットの性格上A面とB面で尺が合わなかったりする際に、勝手に曲順を入れ替えたり、他のアーティストの曲をサービスとばかりにぶっ込んでくるところである。例えばこれを見てほしい。

アズテック・カメラの名作ネオアコアルバムにフランキー・ゴーズ・トゥ・ハリウッドをぶち込んでくる凶悪さ。青春のキラメキに思いを馳せていると突然乱入してくる革の短パンにサスペンダーの男たち。なかなかの悪夢である。

曲順入れ替えについては、オジー・オズボーンのバーク・アット・ザ・ムーンの曲順が、Centre of Eternity~Bark at the Moonとなっており、こんな盤はアメリカにもイギリスにも南米にも存在しない。でもこの方が圧倒的に格好いいから困る。

それにしても、これだけ大量のブツをどうやって生産していたのだろうか。これは推測に過ぎないが、当時プレーン・プア・チーウィットやルークトゥンのカセット流通は相当量あったので、同じ拠点で生産していて、後に一部が専業化したのではないかと思われる。カセットテープ生産には設備投資が必要で(ビス止めは内職でも可)、いきなり専業で立ち上げるのはリスクが高いと思われる。いや、そこまで後先考えていないか。

ちなみに80年代前半はPeacock以外にも細々と海賊版をリリースするレーベル(?)があった。代表格は4TRACKである。名前は4TRACKだがフツーのカセットなので実態は2TRACKである。嘘つきはどんな些細なことにも嘘をつく。しかもテープの質が格別に悪く、3~4回聴くとテープが伸びてしまう。ときには最初から伸びているという親切設計であった。

手書きのDIY感からわかるように、実売価格はPeacockを下回る25~30バーツ。ただし、このレーベル(?)の特徴として、乱暴なヘヴィロックばかりリリースする傾向があり、モーターヘッドやブラック・サバスを粗悪なテープで聴いてもあまり違和感がないのは幸いだった。

1984年頃からOctopus(?)なるレーベル(?)も現れた。カセット自体は丁寧な作りなのだが、ヘリックスやデーモンといったマイナーなヘヴィメタルばかりリリースしていたので長生きできたとは思えない。価格の記憶はないが、50Bを超えなかったと思う。

なお当時、日本の音楽もごくごく一部では入手することができた。喜多郎は正規版で「シルクロード・絲綢之路」が売られていたし、松田聖子や中森明菜のベスト盤も入手することができた。ただ、これらが正規版か海賊版かは未だに判然としない。

クレジットは日本語で入ってはいるものの、海外配給時に現地法人を通さないものだろうか。今のところ良くできた海賊版と考えている。

90年頃まではそこそこ勢いを保っていた海賊版カセット業界だが、その後CDとMP3の普及で、その座を一気に明け渡し、蒸発するように消えていってしまう。

これは90年頃のPeacock方式。連番も若くなっているので、Peacock以外の新規参入と思われる。カセットに貼られたレーベルシールが小さくなり、コストダウンの跡が見られる。

こちらは94年頃の正規版を装ったと思われるカセット。カセットおよびケースにEMIのロゴ表記があるが、明らかにロゴ内の文字のバランスがおかしい。こうなると、本物でも海賊版でもクオリティが変わらない。

1990年代の中頃には政府主導で海賊版撲滅運動が展開され、音楽に限らずあらゆる業界で著作権侵害が問題視されたが、既にタイは海賊版がなくてもやっていけるだけの国力、財力を身につけていたため、パンティーププラザの手入れなど一時的な騒ぎにはなったものの大きな混乱はなかったように見えた。以降の海賊版全体の流れについてはJETROの「タイにおける模倣品流通実態調査」に詳しい。

海賊版が良いとは全くもって思わないが、非合法なものが社会のニーズに噛み合ってしまうことはよくあることではある。Peacockのカセット職人たちは、今何をしているのだろうかとふと思う。意外としれっとレコードショップのオーナーでもやってたりするんじゃないか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?