2:電気代が高い!その理由は?(追記しました)

電気料金の仕組みを知る

前回の自己紹介では触れませんでしたが、実は3・11をきっかけに、自分が使っている電気のことを知りたくて、第二種電気工事士を取得、並行して環境イベントなどで「節電紙芝居」を上演し始めました。

2013年頃からのことで、当時はまだ家庭向け電力の自由化前でしたので、東京電力の従量電灯B(電気もガスも使っている昔ながらのプラン)を例に、なるべく分かりやすく、料金の仕組みや、節電のポイントなどを15分くらいでお話しする紙芝居でした。

今回はnote向けに「使っている量はあまり変わらないのに、なんでこんなに高いの?」という方向けに書いてみました。

2016年から家庭向け電力の自由化が始まり、既存の大手電力会社の他、

いわゆる「新電力」からは多くのプランが出ています。

基本料金が無料だったり、ポイントが点いたり、発電のための燃料価格に応じで電気代が大きく変動するプランだったり。

東京電力からも自由料金プランは出て、いままでの「従量電灯B」の自由料金プランは「スタンダードS」プランとなり、規制料金の「従量電灯B」と基本的な仕組みと電気単価は変わりませんが、ポイントが付与されたり、アフターフォローで差があるようです。(今回調べて初めて知った・・・)

また、二つのプランの大きな違いは、規制料金の「従量電灯B」については価格の上限が決まっていて電力会社が勝手にそれを超えた料金設定が出来ないことです。

ニュースなどで「大手電力会社が規制料金の値上げを政府に要求」と最近目にすると思いますが、まさにこれです。

東京電力に関して言うと、2023年6月分から規制料金と自由料金の値上げを実施予定で申請中とのこと。(自由料金でも申請いるんですね、その辺良く分かりません)

現在、「従量電灯B」と「スタンダードS」での大きな差は、燃料費調整額です。(電気の単価と基本料金は同じ)

規制料金の方は、これまで最大値の5.13円/kwhですが、

1月分の「スタンダードS」の方は12.99円/kwhと倍以上!

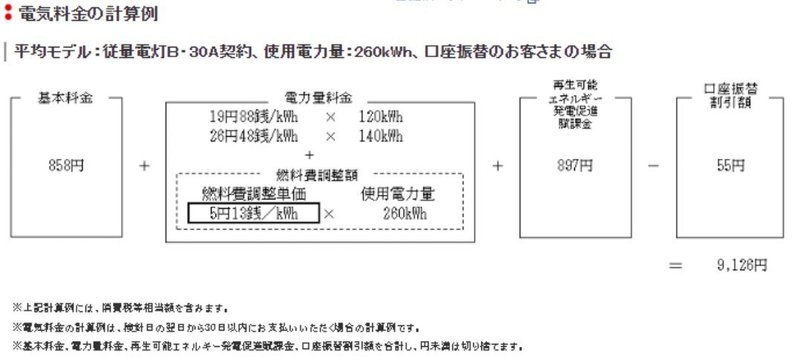

そのせいで、平均利用基本アンペア30Aで月260kwh利用で現行、

「従量電灯B」は 9,126円

「スタンダードS」は 11,222円

その差なんと2,096円。

基本料金や、電力料金単価自体は頻繁に変わることはないですが、

「燃料費調整額」と「再生可能エネルギー発電促進賦課金」については

変動します。(興味ある方は東京電力のサイト見てね)

燃料が安いときは、「燃料費調整単価」はマイナスになります。

「再生可能エネルギー発電促進賦課金」は、2012年発足当初は

0.22円/kwhだったのが、みるみる値上がりして2022年度現在は3.45円/kwhです。

月の電力使用量が260kwhだとしたら、

260W×3.45円=897円になります。(発足当初は57円!)

使うほど単価が高くなる従量制

また、「従量電灯B」を始め多くの電気料金は段階的に単価が上がる「従量制」です。上の「電力量料金図」参照。

なので、我が家はなるべく高い単価分を払わなくて済むように、300kwhは超えたくない。(超えたことないけど)

東京電力が6月から実施を目標に政府に申請している新料金設定では、

「従量電灯B」と「スタンダードS」の請求額がそろうように計算されているようです。

政府の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」

現行の「従量電灯B」料金は2月検針分から政府の「激変緩和措置」があるので、下記の様になります。

また、「激変緩和措置」の期間は以下の通りで、8か月分は単価から7円値引きとなります。(値引き箇所は「燃料費調整額」、「基準単位料金」、「調整単位料金」など各プランによって呼び名など違うようですが)

「激変緩和措置」は東電など大手電力会社だけでなく、新電力も当てはまります。パルシステムでんきは国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」へ参加するとのこと。(良かった・・)

noteに現状の電気料金についてまとめるため、久しぶりに東京電力サイトをじっくり見ましたが、プランが多すぎて頭がついて行かないです。

オール電化やエコキュート向けプラン、夜トクプラン、水力発電プランなど・・。

今回は東京電力の「従量電灯B」に特化して書きましたが、自由料金の新電力では料金の名称も様々。電力市場価格連動型のプランは2022年1月の市場の電力料金高騰の際、普段の何倍もの請求額だったとか。

新電力をお使いの方は特に、ご自身の加入しているプランがどういう料金設定になっているか確認することをお勧めします。

一年前と同じ電気使用量でも、電気代が上がっている理由

光熱費って、月に「〇〇円」とざっくり金額を把握するのではなく。

使った量について、チェックしているかかが重要。

使用量やプラン、ライフスタイルに変化がなくても、請求額が上がっている大きな原因は、燃料費調整額の値上げです。

2022年12月と、2023年12月の燃料費調整額を比べてみます。

一年前は燃料費が安かったらしく、-1.09円。

月の利用料が260kwhだとすると、×260kwh=-283円です。

間近の2022年12月は燃料費調整額が、

規制料金のプラン(従量電灯B)は5.13円 ×260kwh=1333円

自由料金プランは11.92円 ×260kwh=3099円

一年前と比べると、その差は

規制料金プランで 約1,600円

自由料金プランは 約3,400円

使用量が変わらないのに一年前に比べて電気代が特に高く感じている家庭は

自由料金プランの方だと思います。

また、規制料金の請求金額での差は下記の通りで、約2割の値上げです。

従量電灯Bのプランを例にとりましたが、時間帯別に単価が違うプランなどいろいろありますので、単価の高い日中に、在宅勤務で沢山電気を使ったり

電気代高騰にはいろんな要素が予想されます。

まずは、ご家庭のプランをチェックして、ライフスタイルにあっているかどうか?

今まで一度もブレーカーが落ちたことがなければ、

無駄に高い基本アンペア料金設定になってないかどうか?など見直してみてください。

次回は、我が家の電力会社の選び方について書きたいと思います。

本当は早く、我が家の冬の節電生活ポイントについて書きたい・・・。

これから、省エネやDIYネタを書いて行きたいのですが、どうしてもその前にこの電気料金の仕組みを外せなくて、文字ばかりの固い内容になってしまいました。

しばし、皆さまお付き合いくださいませ。

ちょびっとエネルギーより

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?