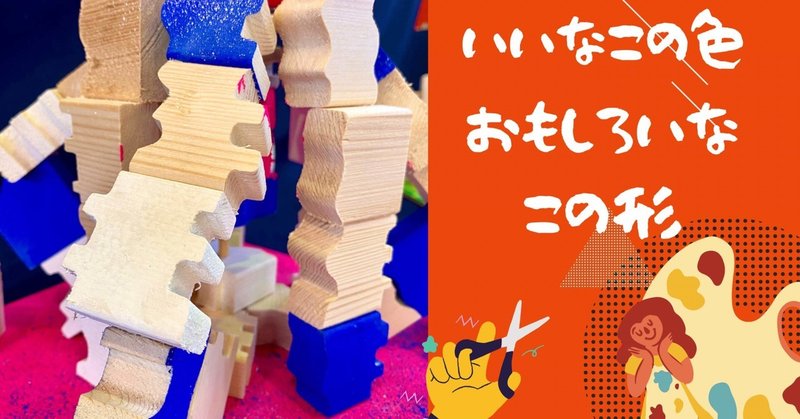

いいなこの色 おもしろいなこの形

『いいなこの色 おもしろいなこの形』

図工専科 細見均先生

●日時 2020.12.2-12.5

14:00-16:30.

(※5日は9:00-16:00)

●場所 尼崎市立園田南小学校

体育館、図工室、視聴覚室、生活科室

(※三密を避けるため、作品を分散して展示。)

2年ぶりに園田南っ子の図工展を鑑賞致しました。

コロナ禍の図工展。阪神間では、多くの学校が例年通りの行事開催を決定しています。さまざまな対策を経て今日の図工展が行われていることを覚えると同時に、先生方をはじめ、子どもたちの表現活動に携わる全ての方々の支援と志に感謝を致します。

冬本番。ウイルスがますます猛威を振るう中、先生方の健康がどうかこれからも守られますようにと祈るばかりです。試練をひとつひとつ乗り越えながら生み出された子ども達の色や形、イメージ。これらは言葉には言い表せないほどの安心を見る人の心に届けてくれます。

園田南っ子の図工展のみどころは、『素材との対話』です。立体を例にあげると、4年生は紙バンド。5年生はスチロール。6年生は木片となっています。そこには発達段階を考えたスモールステップがあります。題材を練る先生自身が、材料や道具の扱いやすさをじっくり考えた足跡があります。長年、学級担任を経験された細見均先生ならではの工夫と導入が作品から見てとれます。

子ども達が安心して制作できる環境を模索し、その過程を著書やWebサイトに記録されてきた細見先生。担任の先生が生活指導の中で創り出す『秩序』と、図工の先生が与える『気づき』、また価値観をちょっと崩して冒険させる『無秩序』。

『秩序』と『無秩序』。この相反する特性を絶妙なバランスでプロデュースできるのも図工美術教育の面白さです。細見先生と南っ子の世界は、そんなメッセージも投げかけてくれるようです。

〈オンラインでの作品鑑賞について

筆者が最近思うこと〉

オンライン美術館やライブ配信など、来る5G社会に向けて様々な伝え方が模索され始めました。教育現場においては、早くも1人に1台、タブレットが配られた学校も確認しています。

会場に出向いて作品を鑑賞する時と、SNSを通じて鑑賞する時とでは確かに温度差はあります。受け取れる情報も異なります。ここで、以前取材した作家さんの言葉を紹介致します。

『その場に実際に足を運んでくれてこそ、共有できるものがあると思うのです。色や形を分かち合い、繋がれる瞬間があると思うのです。

SNSで作品を気軽に発表する作家はもちろん多くいますし、表現方法は人それぞれなので、それが悪いことだとは思いませんが、鑑賞する人たちは手元の画面を見て、分かったような気になってしまう。私はそれが悲しいことだと思うのです。』

直接的な人と人との繋がり。これに勝るものはないと感じながらも、このような状況だからこそ、SNSのメリットを教育活動に生かしたいと筆者は考えます。

『作品はいつかひとり歩きをする。』

この事実を受け入れながら、〝離れていても子どもたちの色と形に出会いたい〟と願う人たちを覚えて活動していきたいと強く思います。

大人の図工塾管理人 米光智恵

●細見均先生の過去の取材記事です。

https://note.com/chiemaru7/n/n6cd8129b1aca

●細見均先生が管理するWebサイト「図工人」

もあわせてご覧ください。

https://zukoujin.com/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?