虎番記者が絶望した青木真也の一本勝ち

「恐怖」を感じる仕事なんてしたことない。取材現場で緊張や焦りはあっても、それが「恐」や「怖」の感情を伴っていたかと言えば全く違う。そんなことを考えたのは、格闘家・青木真也の「恐怖」に触れたからだ。

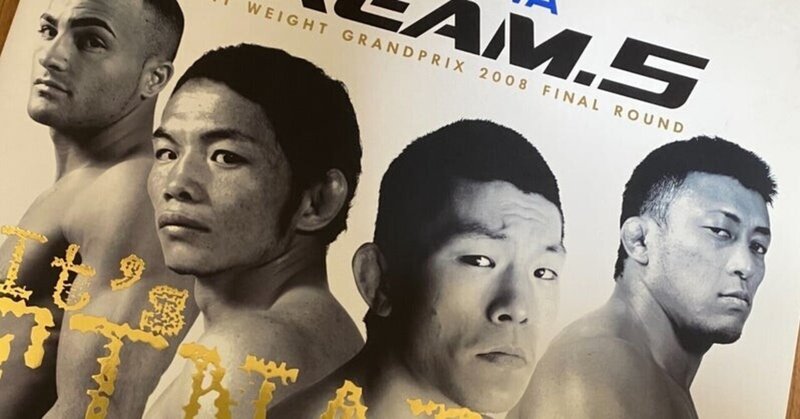

前夜、アジアトップの格闘技団体「ONE」で青木選手が激勝した。ウエルター級から階級を落とした外国人選手を相手にバックを取って首を締め上げ、3分足らずでタップを奪った。格闘技を見てきた者からすれば、これが青木選手の勝ち方。何の違和感もない。ただ、勝者は感極まっていた。試合後のインタビュー。「幸せ」と周囲への「感謝」をこれでもかと連呼した。

応援ありがとうございました。応援してくれる人がいるから退かずに闘えました。みんなありがとう。 pic.twitter.com/mGzudrK0v8

— 青木真也 shinya aoki 隠居一時停止 (@a_ok_i) January 22, 2021

その日の朝、音声メディア「Voicy」で青木選手の決意を聞いた。意気込みというより、告白に近かった。試合をすることが怖い。フェイスオフで感じた相手の強さ…。一方で試合をできることのこの上ない幸せも口にしていた。正直、驚いた。日本を代表するトップ選手でもこれほどの心の〝せめぎ合い〟があり、リングに上がる恐怖と、戦える幸福はいつも隣り合わせにあるんだと…。恐怖が上回ってもおかしくない。

ゴングが鳴るその瞬間まで青木選手はツイッターで発信を続け、noteでは出国から現在進行で「思い」をつづっていた。発する言葉が1つずつ積み上げられ「物語」になっていた。どうしても記者という仕事目線で見てしまうが、これは書き手にとっては、為す術なしだ。本来なら記者が伝えたい心の揺れ動き。今や誰もがSNSなど自身のメディアを持つ。アスリートも同様で、コロナ禍ではよりそんな動きは広がった。現場に足を運べず、取材ができなくなった今、スポーツ記者の存在意義を自問自答する時間は本当に多くなった。

抽象的なことや感情の隅々まで言語化できる青木選手に〝フィルター〟は必要ない。それでも、昨夜の勝利に至るまでの「物語」は確かに存在する。僕は確かにこの耳で聞き、目で見たからだ。伝えなければいけない物語は、ウイルスにも邪魔されないことも知った。

僕は毎日、プロ野球の球団を追いかけている。選手それぞれにストーリーがあるし、人知れず思いも抱えている。1月22日の夜、記者としてある種の絶望感を味わいながらも「物語」の伝え手としての意欲も猛烈にかき立てられた「青木真也の一本勝ち」だった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?