【足元探索】-60-「部首画数引き字書」の「足元」

1. いかにもジャンヌ好みのタイトルじゃ~ん!

いえいえ、これも、すでに経験済みのところですが、川中紀行さんの記事を読まなかったら、知らずに通り過ぎても生活に困らなかったはず!

1-2. このつぶやきの字数制限(123文字)の中にはめ込まれていて、ググってみないわけにいかなかった「五音篇海」。

引用 < 『五音篇海』(ごおんへんかい)または『四声篇海』(しせいへんかい)は、金の韓孝彦・韓道昭父子によって1208年に編纂された字書。>

※ ああ、「金代」って、そういうことか~

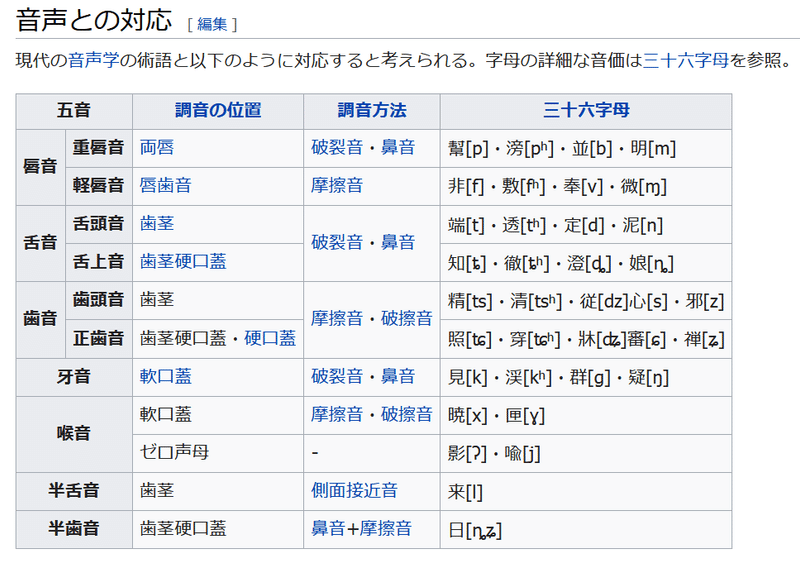

引用 < 全15巻からなり、444の部首を五音三十六字母、すなわち頭子音の順に並べる。見母金部に始まり、日母日部に終わる。頭子音の同じ部首は平・上・去・入の四声によって並べている。同じ部首の字を筆画順に並べており、部首画数引き字書である。>

引用 < 収録字数は54,595字と非常に多い。>

数字が圧倒的にスゴイ! 親子二代での「つづけ方」!

< 見母金部に始まり、日母日部に終わる。> はどういうことかな?

1-3. 五音三十六字母

引用 < 三十六字母の作者について、伝統的にいくつかの説があった。

いずれにしても仏僧が作ったという点では一致している。 >

1-4. 引用 < 五音(ごいん)とは、伝統的な中国音韻学において声母(頭子音)のこと、またはその分類を示す。声母の発音を調音の位置・調音方法によって分類したもので、唇音・舌音・歯音・牙音・喉音がある。また半舌音と半歯音を分けて七音とも称する。五音は朝鮮や日本においても頭子音の分類に利用された。>

※ これは、コード・カミヨンのPHONERGIEと呼応する。

ジャン・カミヨンも自分の「字引」構想を持っていて、世界語に対応できる並べ順として、ことばの「調音点」に着目した。 [ A ] から始まるのではなく、[ N ] から始まる字引だった。(資料はベルギーMusée Ducal de Bouillon に)

1-5. 五十音図と関係?! 五十音図もマス?!

引用 < 仮名における五音

五音は五十音図と関係があり、平安時代の成立当時、五十音図は五音図と呼ばれた。アカヤ行は喉音、サタナラ行は舌音、ハマワ行は唇音とされた。

江戸時代、歌舞伎十八番の外郎売には「アワヤ喉、サタラナ舌に、カ牙サ歯音、ハマの二つは唇の軽重、開合さわやかに、アカサタナハマヤラワ、オコソトノホモヨロヲ…」とあり、アワヤ行が喉音、サタラナ行が舌音、カ行が牙音、サ行が歯音、ハマ行が唇音(ハ行は軽唇音、マ行が重唇音)とされている。なおハ行が唇音とされたのは江戸時代まで現在のファ行にあたる音で発音されていたからである。 >

2. EXCEL もマス?

中国で、13世紀に、このような「部首画数引き字書」が作られた理由は、読み方(つまり音)では分類できなかったからに違いない(想像)。 地方差、年代差、そして、個人差。 この記事の中でも、ごおんか、ごいんか?

20世紀に、マイクロソフト社のエンジニアが(仏僧ではなく)、OneDrive上の EXCEL をして、この「部首画数引き」で「ソート」してくれることと呼応する。

さらに、日本語の場合、「音訓」の二重の基準があるので、この「環境依存音」を考慮して「ソート」するのは、abc順に比べて、複雑過ぎる。

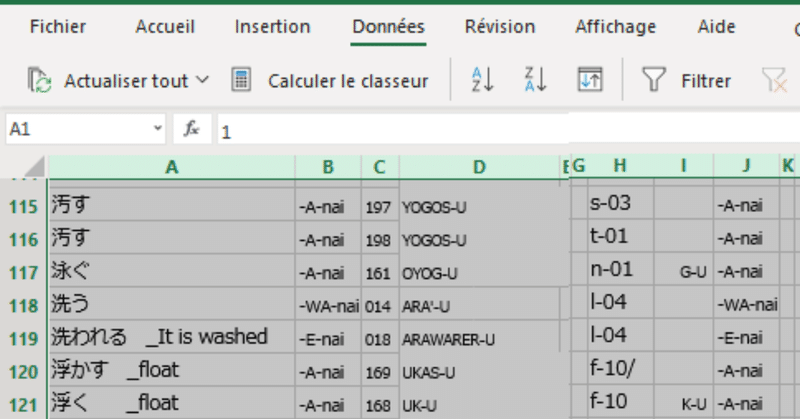

【参考画像】OneDrive 上の EXCEL で、

日本字のソートは「部首画数」によるらしい。

ここでは、サンズイ、人偏、ノギ偏、糸偏の順で集まってきている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?