【構築論】4×10理論と強いカード

注意事項

本記事の投稿者chapuddingは言語中枢に致命的な欠陥がある.

そのため、誤字脱字や可読性の低い文章が散見される可能性がある.

なお、本記事には完全な投稿者の思想論である.

間違っても鵜呑みにしないこと.

叩きたければ他人に迷惑がかからないよう著者のみを誹謗中傷すること.

目次

1.はじめに

2.「4×10理論」とは

3.「強いカード」とは

4.「0か4」以外はあり得ない?

5.おわりに

1.はじめに

「構築論」と大袈裟なタイトルを掲げて記事を投稿している著者だが,おそらく読者の多くは著者よりも有り余った実力を有するプレイヤーであることが推察される.

紙のデュエル・マスターズ,デュエル・マスターズ プレイスにおける著者の主な業績は以下に示す通りである.

・ボルメテウスカップから始まる全てのランクシーズンにおいてマスター到達

・瞬間レジェンド到達2回 (バジュラカップ,カチュアカップ)

#最終レジェンドは未達成

・チーム戦CS Best8 数回

・チーム戦CS 優勝1回 (通算成績7-2)

以上の成績から,読者各位の実力と照らし合わせてどの程度理論を取り入れるかの参考にして欲しい.

2.「4×10理論」 とは

デュエル・マスターズというゲームは,対戦の前に各々が作成したデッキを用意し,対戦するゲームである.この,デッキを作成する際には以下のようなルールが存在する.(ここでは殿堂ルールや構築ルールを変更するカードの存在は考慮しない)

・デッキは40枚ちょうどで作成しなければならない

・1つのデッキに同じカードは4枚より多く入れることはできない

ところで,読者がランクマッチやトーナメントシーンで勝てるデッキを作成する際に,「強いカード」と「弱いカード」の取捨選択を迫られた場合,どちらのカードを採用するだろうか?ほとんどの場合,「強いカード」を採用すると思われる.

「強いデッキは強いカードの集合である」という大原則に基づいて考えると,デッキの中には必然的に「強いカード」のみになる.さらに,強いカードのなかでもより「強いカード」と,強いカード同士で比べると比較的「弱いカード」が存在する.こういった比較的「弱いカード」の枚数を削り,強いカードの枚数を増やすことでよりデッキは強くなる.

これを繰り返すことでデッキは必然的に最強のカード10種類が最大限の4枚ずつ投入されていることになる.これが「4×10理論」である.

3.「強いカード」とは

「4×10理論」については様々な反論が出てくることは想像に難くない.特に,「強いカード」や「弱いカード」と言ったある意味極端な表現には違和感を覚えた読者が多いことが想像できる.

ちなみにこのセリフを免罪符にして環境のデッキや俗にいう厨ポケにたらたら文句を垂れている自称ファンデッカーが著者の一番嫌悪している人種である.

おまえら勝てるように頑張ってねぇだろハゲ首吊って氏ね(炎上の火種)

1つのカードの性能はただ1つの「強さ」という指標で測れる訳ではなく,様々な役割が存在して場面ごとの優先度も異なる.しかし,これを言い換えると個々の役割単位では明確な評価値があり,カードとはその評価値の集合体である.さまざまな値を要素に持つ変数を数学では往々にして「ベクトル」として表現する.

#こんな書き方をしたら今度はその方面の方々から大バッシングをもらいそう

ベクトルを数式を用いて表現すると以下の式のようになる.

![]()

わかりやすく表現すると,xの右下に数字が付いているやつが強さの指標の1つ(役割単位の評価値)であり,xの上に矢印がついているのがそのカードそのものを表している.

ベクトルにはノルムと呼ばれるものが存在する.ノルムは以下の式で記述される.

ノルムとは簡単に言うとベクトルの長さである.今までに出てきた数式をわかりやすくまとめた(つもり)の図を以下に示す.

ノルムとは先述の通りベクトルの長さ,すなわち上の図でいうところの赤い矢印の長さを表す.矢印の長さは「長い」と「短い」しか存在しない.つまり,矢印の長いカードを「強いカード」とすることで全く性質の異なるカードを唯一の指標で評価することができる.

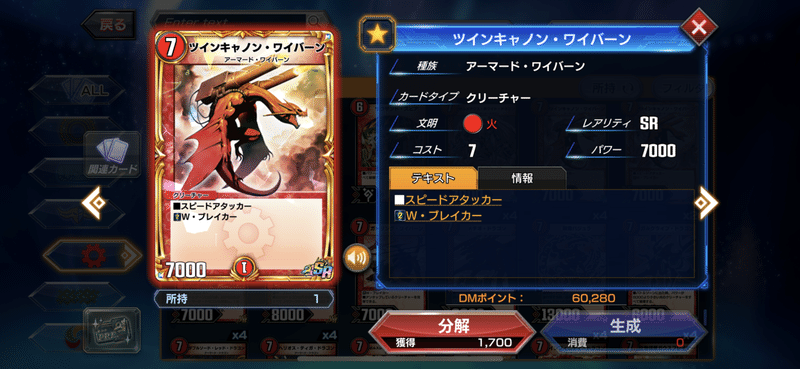

例として,「霊騎幻獣ウルコス」と著者がデュエプレで一番好きなカードである「ツインキャノン・ワイバーン」の強さを比較する.

「霊騎幻獣ウルコス」が1度に取れるアドバンテージは2枚分である.(盤面+1,マナ+1).一方で「ツインキャノン・ワイバーン」が1度に取れるアドバンテージは便宜上3とする(盤面+1,シールド+2).

アドバンテージだけを見ると,「ツインキャノン・ワイバーン」の方が「霊騎幻獣ウルコス」よりも優っている(ように見せている).しかし,仮に「霊騎幻獣ウルコス」の汎用性が10であれば,「ツインキャノン・ワイバーン」は著者の夜のお供程度にしかならないため,相当盛っても0.1が関の山であろう.

これらをもとに「強さ」を計算すると,それぞれの強さは以下のようになる.

・「霊騎幻獣ウルコス」: 10.2

・「ツインキャノン・ワイバーン」: 3.0

図で見ればこの結果は一目瞭然である.

このように,全く性質の異なるカード同士でも「強さ」という指標で比較を行えばどちらのカードを採用するべきかは容易に判断することができる.

4.「0か4」以外ありえない?

以上の「強さ」の指標を用いて,実際にデッキを作成する例を示す.

4×10理論に基づいてAll Divisionの青単テクノロジーの「強いカード」を「強い」順に採用すると以下のようになる.

「ストリーミング・ビジョン」は「強いカード」ではあるもののレギュレーションの都合上1枚しか採用できないため,11番目に「強いカード」である「電脳海王ネオングライド」を3枚採用することで枠の埋め合わせをした.

このリストを見た際に多くの読者が違和感を持つことは容易に想像できる.あらゆる点にツッコミ所があるだろうが,最も違和感を感じると推測されるのは「超神星マーキュリー・ギガブリザード」が上限一杯の4枚採用されている点だ.

先程の「強さ」の基準で説明すると,この違和感の正体は3枚目の「超神星マーキュリー・ギガブリザード」の「強さ」と4枚目の「超神星マーキュリー・ギガブリザード」の「強さ」は異なることにある.

「超神星マーキュリー・ギガブリザード」は青単テクノロジーというアーキタイプにおける1つの終着点であり,非常に強力なフィニッシャーである.しかしながら,カードの性質上1回のゲームでプレイする回数は1回,多くて2回であろう.更には青単テクノロジーというデッキの性質上,「インビンジブル・テクノロジー」を使用した後の手札は潤沢になり「超神星マーキュリー・ギガブリザード」を4枚採用せずともプレイできる可能性は十分にある.その上,序中盤に引き過ぎれば手札を圧迫し,自分の取れる行動を狭める要因にもなる.そのため,4枚目の「超神星マーキュリー・ギガブリザード」よりも4枚目の「電脳海王ネオングライド」の方が「強い」と言える.

更には,個々のカードの「強さ」はそのデッキに採用されている他のカードや環境に応じて変化する.このデッキには非常に「強いカード」であるとされている「霊騎幻獣ウルコス」が入らないのはこれが要因である.

単体のカードパワーで見た際,著者は「キング・レムリア」は「電脳海王ネオングライド」よりも「弱いカード」であると考えている.しかし,「インビンジブル・テクノロジー」とのシナジーや環境に一定数存在する「驚天の超人」への対抗手段などといった要素を加味すると,「電脳海王ネオングライド」と「キング・レムリア」をそれぞれ2枚ずつ採用することでそれぞれの「強さ」が最大になると考えた.

ここで更に,3枚目の「超神星マーキュリー・ギガブリザード」よりも強い5枚目の「アクア・ハルカス」の代わりとして「アクア・トランサー」を採用することで,著者が昨日(2021/05/07)にAll Divisionでマスターに到達した構築になった.

このように,最終的な構築としては4×10とは大きく離れた構築となっている.しかし,デッキのベースとなるコンセプトを考える際に4×10でひとまず考えることは非常に有用である.また,1枚のカードを大量に採用してデッキの本筋を通しづらくなるよりは最初に見せた構築を使う方が勝てるであろう.枚数調整をする前の段階でひとまず大雑把な構築を作成することで,不要なものと必要なものが見えて来ることもあるだろう.

5.おわりに

本記事では,著者がデッキを構築する際に考えていることを自己分析し,言語化した記事である.そのため,記事内における論理矛盾が存在する可能性や著者の本当に考えていることを正確に表現できていない可能性がある.

この記事が読者のデッキ構築の手助けになれば幸いである.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?