晴天を誉めるなら夕暮れを待て

こんにちは。私の駄文、拙文をわざわざ読んでくださる方、ありがとうございます^^; 前の記事については完全にひとりごとのつもりでしたので何人かの方に読んでいただけてびっくりです笑

さて、ASKAさんの新譜『Breath of Bless』が先行配信スタートされたことで盛り上がっている今日この頃、ASKAさんがインタビューで「『NEVER END』を超えた」という内容をおっしゃっているのを目にしました。

『NEVER END』は95年発売のASKAさんのオリジナルアルバムですが、初めて聴いた時衝撃的すぎて何十回もリピートしました。私は『NEVER END』『ONE』『Kicks』の三作の流れが個人的に好きです。それは置いといて、^^; このアルバムの一曲目にしてアルバムを象徴するどセンターのように仁王立ちしている曲が、「晴天を誉めるなら夕暮れを待て」です。

まずこの長いタイトルにびっくりしちゃうわけですが、これは「晴天を誉めるには日没を待て」という諺から来ているらしいですね。「今晴れていても、最後の最後に雨が降るかもしれない。ものごとは終わってみるまで分からないものだから、最後まで油断してはならないということ。」なるほど。

この曲の歌詞で特に耳に残る、というかよく話題のぼるのはおそらくBメロの

科学は正しいという迷信の風で育った

という部分かなと思います。すごいかっこいい言い回しなのですが、私は、何回聴いてもわかるようでわからないというか何かもやもやする気持ちがありました。科学は正しくないのだろうか。よく「常識を疑え」という言葉が用いられることがありますが、私はこのスタンスがあんまり好きではありません。だって何でもかんでもいちいち疑っていたら生きるのが苦しくならないですか?このフレーズもそういう意味かと思っていて、腑に落ちない感じでした。しかし、現代文の授業で若林幹夫氏の「地図の想像力」という文章を読んで、ASKAさんのこの表現がしっくりくるような気がしたんです。

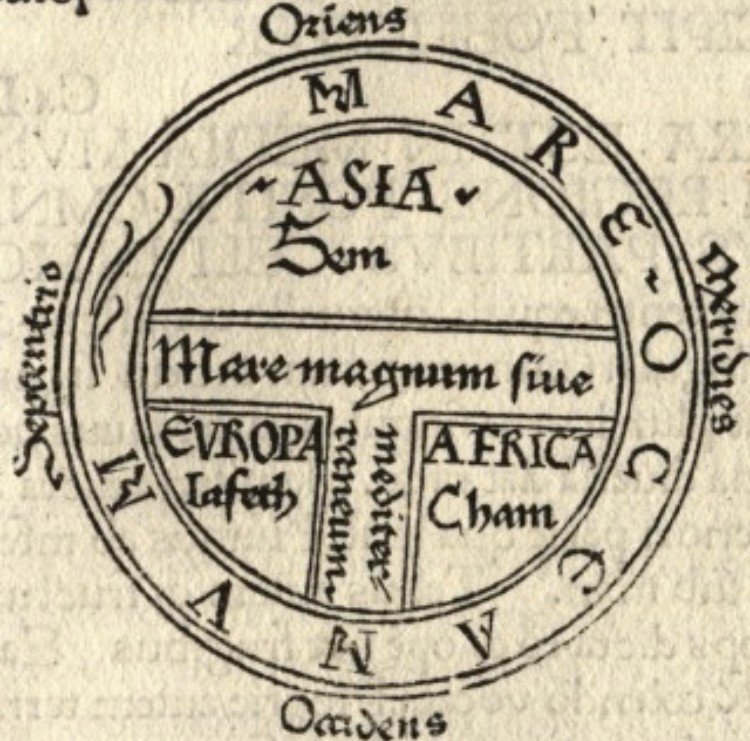

この文章は西洋中世で用いられたTO図という世界地図と、近代的な地図の話を軸に、脱構築的な視点で書かれた評論です。下の図がTO図ですが、私たち現代人の感覚で見ると、これが世界地図?と思ってしまいます。だいぶ宗教的なものの見え方が入っています。

一般論として「非科学的」で「不正確」なTO図から「科学的」で「正確」な近代の地図に進化したと言われています。「TO図は昔の人が勝手に世界を解釈して書いた地図だけど、今の地図は正確でありのままの情報だよね」ということです。しかし、実際はどちらの地図も人間が見えている世界を切り取って記号によって記述し、それを読み手が理解する「意味の体系」という点で同じだというのが若林氏の主張です。ひゃー、難しい笑

つまり、どちらの地図も人間に見えている世界をイメージ化する一つの手段で、まあどちらも正しいということです。

この文章を読んで、ASKAさんのこのフレーズは「常識を疑え」ではなくて科学だけでは言い表せない世界があるということかなと思いました。自分の都合よく変えるのもどうかと思いますが

科学(だけ)は正しいという迷信の風で育った

っていうことかな、と。もちろん他人が考えることなのでわかりませんが、オカルト好きで小さな頃から不思議な体験を多くされているASKAさんだから、もしかしたらこういうふうに考えてらっしゃるのかなー、と思いました。それなら

ダイヤモンドさえも年を重ねてる

まして星なんて燃えて消えて行く

形あるものが限りあるなんて

寂しさを添えて信じ合っている

というのも、不変の真理だけで成り立つ社会へのある種の批判ととれます。科学を認めないとかではなくて、それと違う側面もあるよということ?科学への批判ではなく科学主義への批判ということ?書いているうちに何書いてるかわからなくなってきたのでもうやめます^^; まあ、歌詞は聴き手が解釈して成り立つものだと思うので、これもありかなぁ笑

文章が下手ですみません^^;

例のコロナの休みで暇を持て余した高校生の1人です^^;へへ