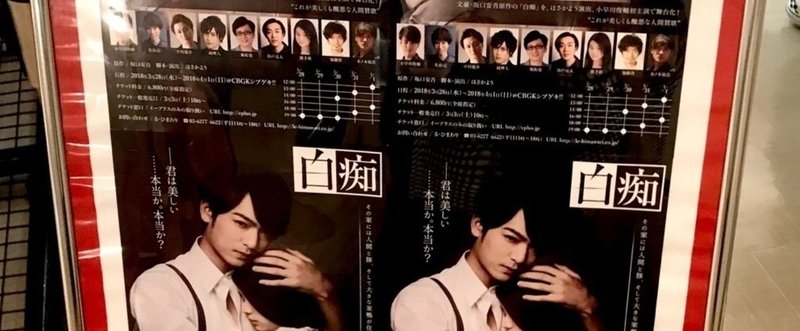

舞台「白痴」観劇感想

舞台「白痴」

る・ひまわり製作

脚本・演出 ほさかよう

CBGK!!シブゲキ

4月1日16時(千秋楽)

※「気違い」とか「白痴」とか少々過激な言葉が出てきますが作品に沿ってのものです。ご了承ください。

舞台「白痴」を観に行ってきました。

近代文学をほさかようさんが脚・演するといったら観にいくしかないなっと思って、覚悟を決めて観にいきました。

2時間もないけれど、時間が短くも長く感じられる静かな激情があふれる作品でした。

「白痴」という作品は坂口安吾の短編です。個人的に坂口安吾の「美学」を表している作品だなと思っています。美学って何だという問いには私は「魂の形容詞」とお答えするのですが(厳密には「美学」という学問はこんな意味ではないです)、この「白痴」という作品は本当に魂の根源について描かれているなと本で読むより、一層感じました。

わたしは安吾は「夜長姫と耳男」「桜の森の満開の下」から入ったので(野田地図の「贋作・桜の森の満開の下」がきっかけです)、ものすごくまどろこしくも美しく魂の「願い」を描く作家だと思っています。

「白痴」は思考を止め、ただ時間が過ぎるがままに生きている人間を、醜悪な豚と形容します。豚は自分の心を偽り、感情を隠し、うちに閉ざし、ただ生きている。慈悲の心もなく、ただ己のためだけの盲信を信じて生きている。というのが主人公・伊沢が定義する「醜悪な豚」です。

その中に現れた「白痴」の女性サヨ。彼女は白痴であるがゆえに、感情の赴くまま、本能のいうがまま生きています。そんなサヨを伊沢は「これこそが本当の人間の姿だ」と肯定します。肯定し、己の芸術のために彼女の映画を撮りたいと思う。その中には暮らす街の、強欲な妊婦、盲信な少尉、色欲に狂った老婆、事なかれな仕立て屋の主人、気違いの母親が出てきます。それらを豚と伊沢はいうのですが、子供を産む=生を、徴収され玉砕しにいく=死を通して人間はなんだと伊沢が見つめていく話です。

キーパーソンは二人。「白痴」の女性サヨと「気違い」(サヨの夫)です。

サヨの無垢さに伊沢は幻想を見ます。サヨって本能のままの女性なので、理性のない妙齢の女性なんですよね。だから性欲も睡眠欲も理性がないんですよ。それを伊沢が人間だって肯定するのはある種の「願い」だなって思って見ていました。日々、生活する中で感情を押し殺すところってあるじゃないですか。自分が絶対に侵されたくない領域に入ってきたら私は烈火のごとく怒りますが、そうでないのなら「そういう人、そういう考えもある」みたいな感じで流すことも多々あると思うんです。

だけどサヨはそれをしないというかできない。思うがままに生きている。

そういうのが眩しく、美しくみえるって納得しました。自分ができないことをさらりとやってのける、何者にも縛られないから、何者にもなれるみたいな。だから伊沢は人間とはこうあって欲しいという「願い」をサヨに見ていたのだと思います。

だけどだんだん、無垢で本能を律しない姿に伊沢は執着しだすんです。

だからどんどん町の人たちより、伊沢が「異質」な人間になっていく。そんな時に、そんな時の伊沢のそばにいるのが「気違い」です。

「気違い」は誰よりも物語の外側にいます。そして外側から叫ぶんです「悔い改めよ!お前の物語を生きぬこと!!」

このセリフに何度もハッとさせられ、鳥肌が立ちました。

伊沢は自分の物語=映画だと思っているところから、そうではないという気違いの言葉で「「物語」とはなんだと考えます。「悔い改めよ!お前の物語を生きぬこと!」というセリフは何を示すものなのか最後まで明言されません。

それでも、空襲が起き人々が逃げる中、死への恐怖を滲ませた醜いサヨの顔を伊沢は「こんなものは人間じゃない!!」と否定します。あんなに、まるで神様のように人間であると盲信していたのに。おそらくここなんだなって思いました。伊沢が、伊沢自身が自分こそが「醜悪な豚」であると自覚したのは。

私の中では、伊沢が己自身を表現する言葉を見つけるのが今回の「物語」だと思っています。

己自身を表現することは己の魂を形容すること。まさしく魂の根源と向き合わないとできないからです。自分自身は何者かを知るのに伊沢は「豚」と「人間」という言葉を使います。何者にもまだなっていないと伊沢は思うからこそ自身は「人間」でありたいというんです。けれどその「人間とは何か」を自覚するのがこの物語で、この物語の終わりです。

気違いは物語の終わりを数えるだけと言います。そして物語が終わったあと「生きろ」と言います。

物語の終わり=自分が何者か理解するということなので、この後も伊沢の出番は終わらないっていうのが残酷だけどもしっくりきました、

伊沢が空襲が終わり、鼾をかいて寝ているサヨのそばで「このまま死ねればよかった」っていうんですけど、本当にこのセリフに人間のエゴとか、願いとか、妄想とか、祈りとかが全部詰まっていて、印象的でした。

そしてそのセリフを言う小早川さんのものすごく静かに気の抜けたセリフの言い方に、物語の一区切りを感じました。

気違いと伊沢は鏡写しのようなものだなというのは、後半伊沢しか見えてない気違いという点ではっきりします。見終わった直後は、なんでこの二人が鏡写しなんだろうって思いました。本来なら伊沢は人間であろうとしているので、人間と肯定するサヨと鏡写しになるのがしっくりくるんですが、そうはならないところが面白いですね。

気違いも、お前の物語を生き抜くことをしないということを悔い改めろといって出てきます。一見訳のわからない言葉だし、笑うしでめちゃくちゃ気味が悪いのですが、彼も狂いながら自分は、相手は「何者」なのかを探していたと考えると、伊沢の写し鏡であることがしっくりきましたね。

気持ち悪い住人たちと、気味が悪い気違い。欲望を体現する白痴。

この関係のなかで「生き続ける」伊沢。

最後のシーン。渋谷の雑踏の中暗闇からこちらをのぞいている伊沢。これがどんな「物語」の続編であることを体現するように、じっとこちらを見ている姿に、「悔い改めよ!自分の物語をいきぬことを!」と言われた気がしました。

気違いの冒頭の登場シーン、ガムテープもってでてくるのに??ってなったんですが、最後のテープを剥がし、吊ってあった枠のワイヤーが切れて舞台装置が破壊される。そこに演劇という「非日常」と私たちの生きる「日常」の境目を、無くし地続きで曖昧なものにされたなと感じました。この「白痴」と言う作品が私たちのなかに入り込んでくる。虚構と現実の境目を曖昧にする。私たちはこの作品という「虚構」を「現実」として感じざる得ないような演出でした。圧巻です。

素敵な作品を見ました。

若い役者がこういう魂の根源のような話を、祈りのような、願いのような、思想のような作品をやってくださったことが本当に嬉しい。若いからこそ、知らない世界が多いからこそ、生きることに悩む年代だからこそ体現できると思っているので。本当に見れて良かったです。

孤島の鬼とか白痴とか本当に素敵なものだったので、日本の近代文学をしっかり演じるの演目が見たいです。

ほさかようさんの描く孤島の鬼とか、太宰作品とか見て見たいですね。