アンビグラムのつくりかた

はじめに

筆者は2018年頃からアンビグラムを制作しています。未だ道半ばですが、この備忘録が誰かの助けになれば幸いです。

アンビグラムそのものについて知りたい方は、ぜひフロクロ先生のブログをご参照ください。

※ここでは、回転・鏡像型を中心とした漢字アンビグラムの作り方を解説します。図地反転や交換型などはアプローチが結構違うので、詳しい人に聞いてください。

① モチーフを決める

アンビグラムの「大原則」

はじめに、どんな単語をアンビグラムにするかを決めましょう。

せっかくなら「努力」を回転すると「成長」になる、そんな作品が作りたいですよね!

無理です。

いや無理ではないんですが、「いかにアンビグラムに向いているか」を念頭に置いてモチーフを選ばないと、そもそも読みづらいだけの駄作になってしまいます。

前述の例「風速」を紐解いてみましょう。

180°回転したらかなり近い字形で、共通項が多いことが分かります。それこそ、このために生まれた単語かのように!

ズバリ、読みやすい作品を作るには、アンビグラムに向いているモチーフを探すことが何よりも大切なんです。

「向いている」単語を探そう

じゃあどんな文字がアンビグラムに向いているの?って話ですよね。

⒈ 画数が近い

極端な例を挙げると、「一」を回転して「鬱」になるアンビグラムを作ることは誰にもできません。反対に、画数が近いほど字画の密度も近くなり、線を1本ずつ対応させることが容易になります。

実際に作ってみると…

⒉ 特徴的な字画が重なる

細々したパーツはちまちま誤魔化せばいいんですが、文字にでっかく居座る字画だとそうはいきません。逆に、そういった「共通項」を活かすことで、可読性を担保することができます。

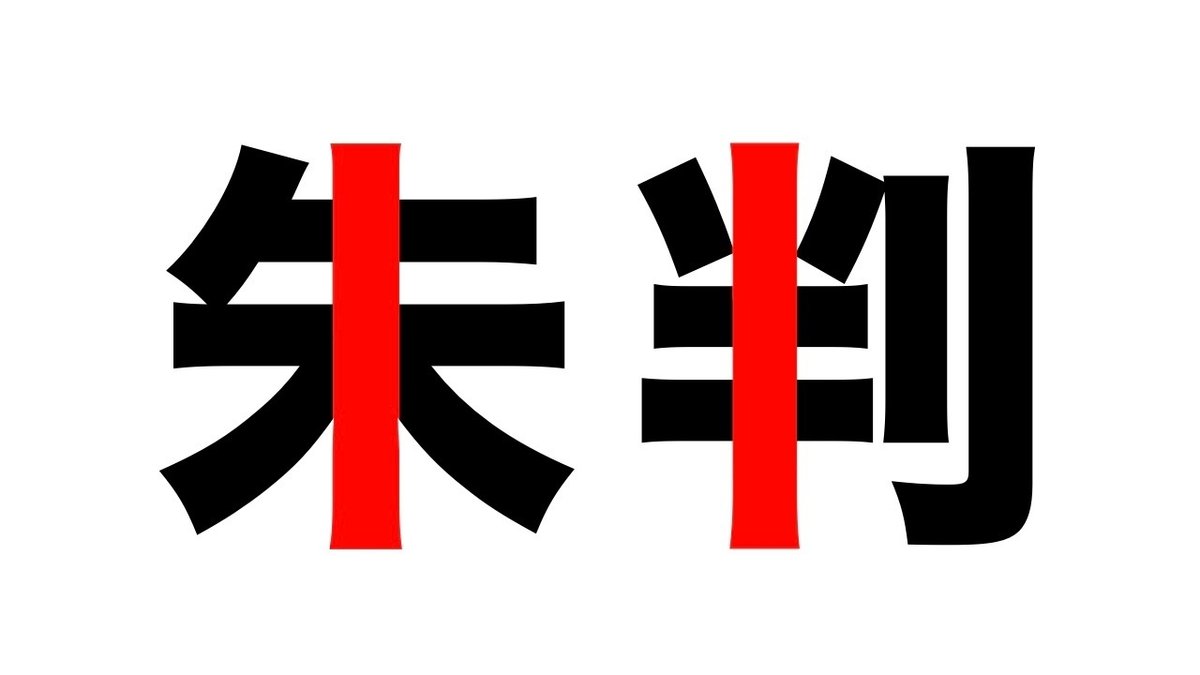

中央を縦断する「特徴的な字画」が共通する2文字の組み合わせ。

⒊ パーツの組み合わせ

漢字は大抵いくつかのパーツに分けられます。これを意識することで、制作段階を意識してモチーフを選びやすくなるでしょう。

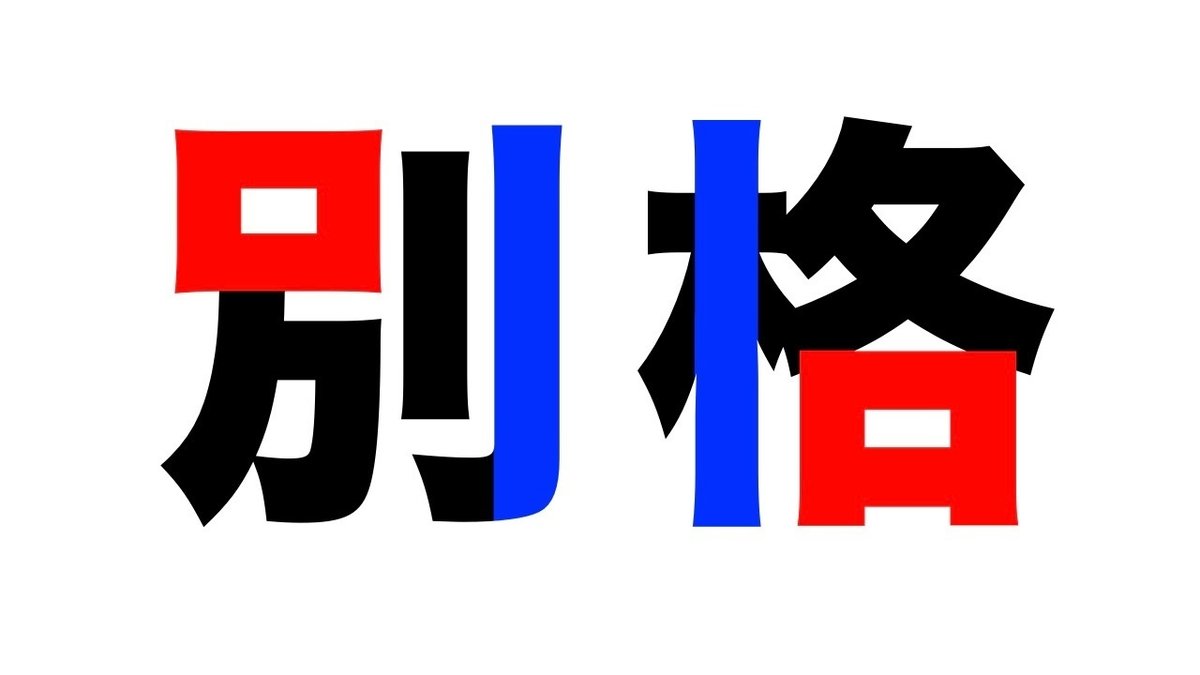

「服」を「装」に重ねるには、90°回転すれば良いことが分かるでしょうか。実際に作ってみたものがこちら。

90°回転だけでなく、斜め鏡像でも重ねることができるのでそうしています。

以上のことを踏まえて、「格」を含む単語でアンビグラムを作ってみましょう!こんなサイトが便利です。

http://memopad.bitter.jp/web/numcro/numcro-v01.html

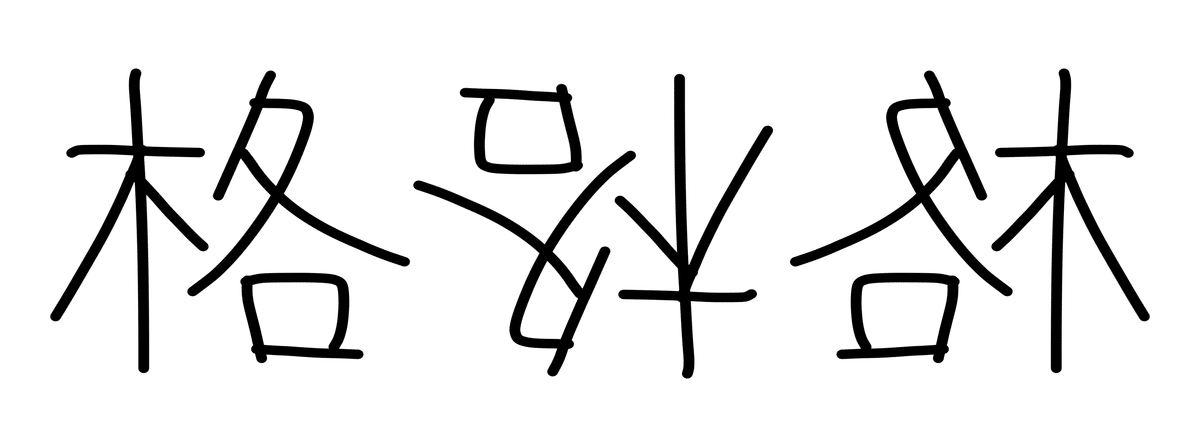

いい具合の単語をピックアップしてみました。

② 対応を考える

文字を眺める

上記の4単語のうち、どれが良いのか考えます。「格」を回転させたり、反転したりして、他の字との共通項を探しましょう。

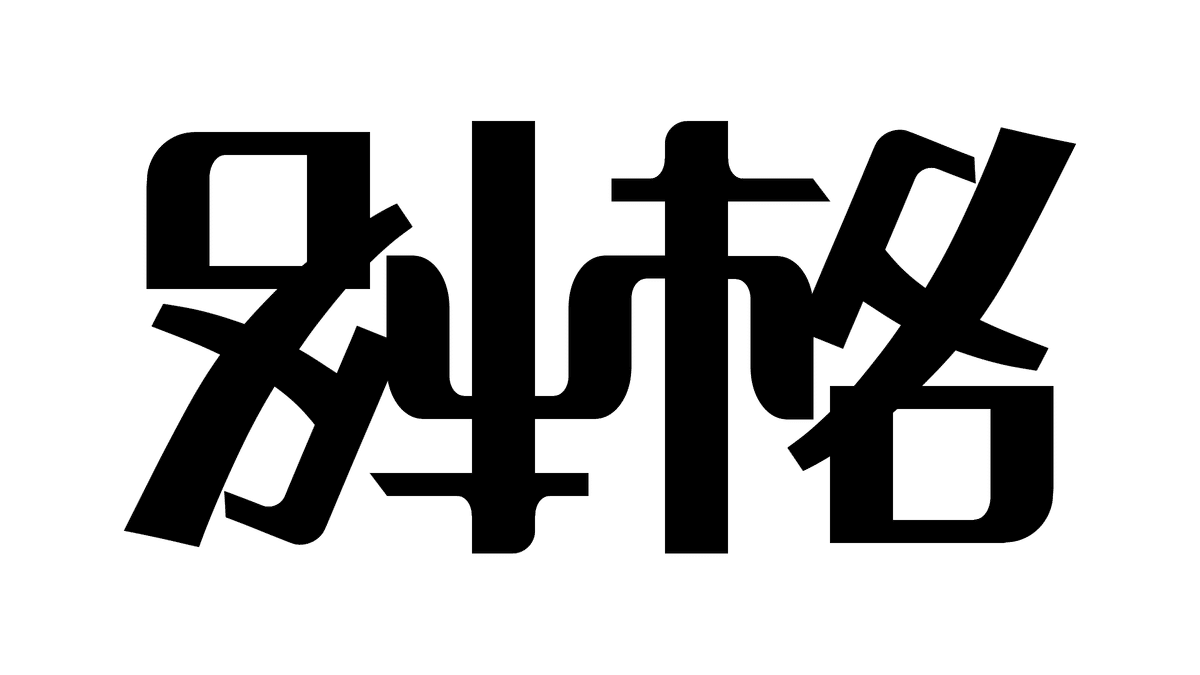

最終的に、「別」の180°回転と一致する部分が多いことが分かりました。うーんいい感じ!

対応付けをする

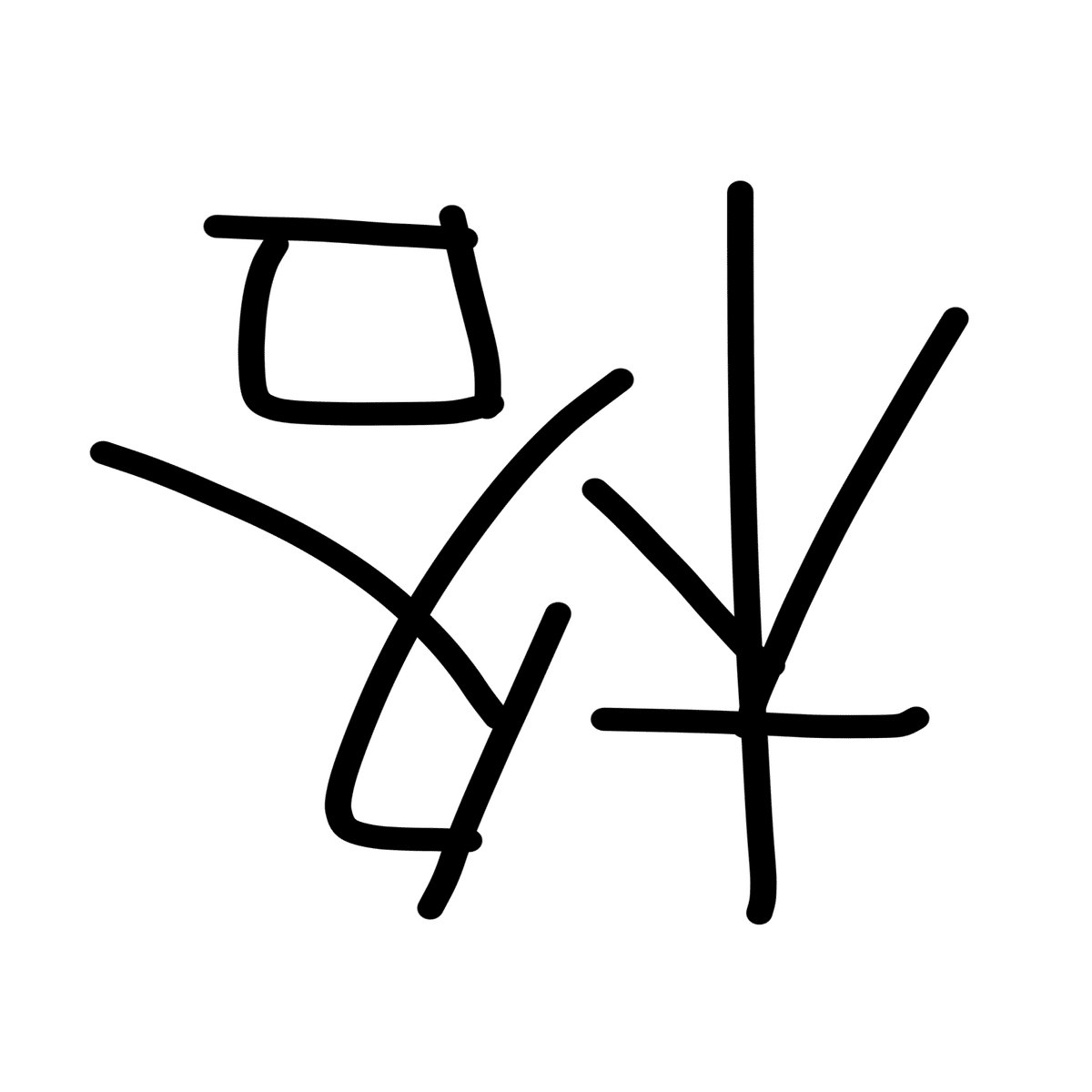

文字のこことここを一致させて…と考える作業を、「対応付け」と呼びます。それぞれの線がどう一致するのか、じっくり考えながら線を引くのが大切です。

まずは「格」を「別」の向きに回転します。

上から「別」の形になるようになぞっていきます。

今度は「格」の向きに戻してなぞって…と繰り返し、2文字のちょうど合間を探りましょう。

1画余ってますが、これは中心にすることで解決とします。

モチーフさえじっくり選べば、対応付けはそんなに難しくない…んですが、結構実力が出るところでもあります。まぁ慣れですし、身近な上手い人に相談してみるのもオススメです。

③ 清書する

ここは分野が違うので割愛します!!!もっと上手い人の解説を聞いた方が良いです。

読みやすさを確保するテクニックとかは沢山あるんですが、書くには余白が足りないので…

清書した「別格」がこちら。読めればヨシ!

おわりに

最後まで読んでくださってありがとうございました。私で良ければいくらでも相談に乗るので、XのDMまでどうぞ。

追記

フロクロ先生がツイートしてくださったおかげで、(少なくとも私にとっては)多くの人に見てもらうことができました。お礼も兼ねて、次回は著名なアンビグラム作家のまとめでも書こうと思います。新作もがんばって作ります(決意表明)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?