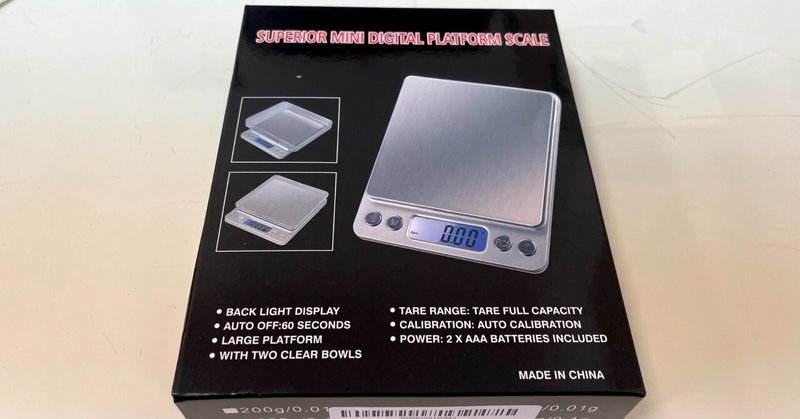

amazonで買ったスケール

今日ばらす製品はこれです。amazonで買った中国製の測りです。

まずは製品はこんな感じです。

はかりの面は多分ステンレスかな?板材が貼り付けてあり、高級感があります。一方、その他の筐体はシルバーの塗装でチープ感が満載です。

裏面は

(すでにばらし始めていますが、、)

定格ラベルには最大測定質量、交差、電池種類、ドイツのリサイクルマーク、CEマーク、ゴミ箱マークがあります。

本来,この商品を日本で売るには、

1,計量法に基づく表記が必要。具体的には家庭用特定計量器となるので、丸正マークが必要。

となります。これは製造事業者(輸入事業者)と販売事業者に課せられている義務です。この場合はamazon。こういう法令対応はamazonはかなりゆるいですね。経産省も指導すればいいのに。

家庭用特定計量器の丸正マークは、技術基準(JIS B7613:2015)に合致していることを自らが判断をする必要があり、

1,構造

2,許容誤差

に関して基準が定められています。

ここで気になるのはこの製品の誤差は±0.01gとなっている点です。本当にそんな誤差で測定できるんかいな、というのが初めの印象です。

ではばらしていきましょう。

裏ブタを3本のタッピングビスを外すとばらせるかと思いきや、ばらせない。

と、定格ラベルの中にビスが2本います。

このビスを外すと天面のパネルを外すことが出来ました。

こんな感じです。最後に外した2本のビスはロードセルを固定していたビスでした。基本的に秤はロードセルがあり、ここから出てくる信号を処理してディスプレイに表示をする、という構造です。

天面側のロードセルを拡大するとこんな感じになります。

ロードセルに4本のケーブルがついています。これでロードセルのたわみ(歪)を測定しています。

断面で説明をすると、

マゼンダのものがロードセル、緑が質量を測定したいものを置く天面です。

天面にものを置くと

ロードセルがたわみます。この際にどのくらいたわんだのか、を電気信号に変える部品をロードセルと呼びます。

ロードセルの選定には以下の項目を確認してくことになります。

1、定格容量 いくつまでの重さを測れるものか? kg

2、定格出力 いくつの重さをかけた時に、どのくらいの電圧が出てくるのか? mV/V

3、推奨印加電圧 いくつの電圧をかけるのか? V

例えば1kgの定格容量、1mV/Vの定格出力、推奨印加電圧が5Vとすると、1gの錘を置いた時にロードセルから出てくる電圧は、

5(V )X 1(mV/V) X 1/1000(kg)=5μV

となります。回路側は5μVを検知できないと1gの判断が出来ない、ということになります。

この製品の使っているロードセルの定格や回路が分からないから何とも言えないのですが、まぁ、正確な0.01gの測定はできないでしょうね。

また気を付けないといけない点は、天面の材質がロードセルより先にたわむと元も子もないので、たわみづらい材質を使うという点です。この点は天面の板はSUSの化粧板の裏は鉄系の板なので問題なさそうです。

使う側としては当然、被測定物は真ん中に置いた方がより正確な値を得ることが出来ます。

基板、LCDの構成はこんな感じになっています。

マイコンはチップをワイヤーボンディングで接続をしています。安い製品ではよくやるやり方です。パッケージのマイコンよりもこちらの方が安く、設備も簡易的なボンディングマシンがあれば可能です。

LCDと基板の通電はゼブラコネクターを使っています。

ピンク色がシリコンラバー、黒いところはみじか手方向の通電ができる素材でできていて、基板で挟み込むことで、その間を通電させることが出来るものです。

この上にLCDがきて挟み込むことで、基板とLCDを接続しています。これも安い製品ではよく使います。組み付ければ接続が勝手にできるのがよい反面、間にゴミが入ると組み立て不良になったり、経年変化で接続が鈍くなったりとあまりよい印象はない構造です。

全体像としてはこんな感じになりました。

よく言えば極力まで簡略化をした構造を取っていると言えます。半面、品質に不安が残る構造ではあります。

以上です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?