雑論:マジックにおけるマッチングについての話

前書き

駄文。

これは著者の頭の整理のために、つらつらと書かれた備忘録であり、自身に向けた論文のようなものであると、ここに前書きをさせて欲しい。

ただただ無為に捨てるのが惜しいので掲載する事にしたが、もしこの駄文が、この世のどなたかの頭の整理に、同じように役に立った事があれば、それは嬉しい…という話。

私の常日頃は脳が5gの存在なので、無数に漂う読み物の一つとして読んでいただけると幸いである。

マッチング論 - ガチとカジュアル

序論

─ガチとカジュアルとは一体何者か─

この話は非常に厄介で、いつも著者の頭を悩ませる。どちらも決まった定義の無い、相対的な言葉であるが故に。

ガチも、カジュアルも、いずれの場であっても言葉としてのただの属性(意味)の入れ物でしかなく、これといった特定の正解を持っている訳ではいないだろう。人によってその文脈に合った、好きな定義を入れ込む事ができる。つまり発する人物や文脈によって指すものが微妙に異なるのである。しかし、この曖昧さが時として多くのミスコミュニケーションを引き起こし、それがまた、二次、三次…といったエラーの連鎖反応を起こしてしまっているような風景をしばしば目にする。そんな状況の少しでも打開になればと、本稿では実験的に、『ある特定の要素を決めて、比較考察に挑戦する』事を始めた。以下の通り、それぞれの要素からためつすがめつ見比べてみて、一体各地で起きているミスコミュニケーションとは何だろう?について、正体を探って行く事とする。

なお、題名のマッチングとは対戦の事ではなく、この場では文字通り広義な意味で、人と人とをマッチさせる事を指している。

※ ガチプレイヤー:ゲームに設定された課題の達成を優先する人

※ カジュアルプレイヤー:ゲームに設定された課題とは異なる事柄を優先する人

※ ガチプレイ : プレイ(対戦)で勝利の達成を課題とする場

※ カジュアルプレイ : プレイ(対戦)で勝利以外の体験の達成を課題とする場

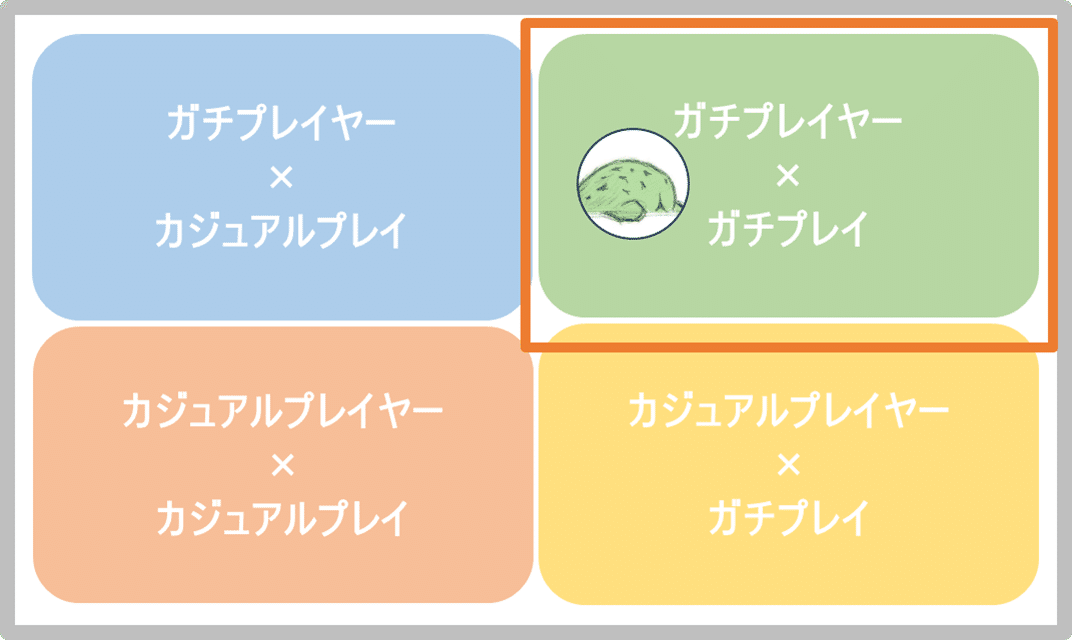

ガチとカジュアル、プレイヤーとプレイ。上記に従い、これらの要素で分けていく。

まず、この検証における大前提を記述しておきたい。それはプレイヤーとしての個性と、目的とするプレイは独立した別個の要素であるという事である。

プレイヤーとしての個性というのは、言わばおぎゃあと生まれた時からの、三つ子の魂そのものであり、まさにその個人を定義する好み(注意)の方向性である。一方で目的とするプレイは、特定個人を表すものではなく、その個人がある時点で得たいゲーム体験そのものである。とする。

本稿におけるガチプレイヤーとは、ゲームにおける課題(ゴール)に対して、真っ直ぐ最適な選択肢を取ろうとする人間だ。設定された課題、またその課題自体そのものがイコール彼の好む物となるだろう。分かりやすく言うと、勝つことがゲームのゴールに設定されていれば、彼は勝つこと自体が好きであり、まさにそれを求めていて、最適に目指すことになる。他方、ここでのカジュアルプレイヤーとは、ゲームにおける課題へ向かうとは別のところに、特定の好みがある人間だろう。それらを用いて設定されたゴールの達成を目指す、言わばゲーム上の課題とは異なる、別の部分にある特定の好みの優先順位の方が上回っている人間だ。

マジックをやる上で、エレメンタルのクリーチャーが好きだという人間がいる。著者だ。仮にゲームのシステム上で勝ち負けの尺度で見た時、強くなかった場合でも、やっぱり好き好んで使いたい。これはゲームプレイの課題とは異なる特定の要素を好んでいる為、本稿におけるカジュアルプレイヤーに該当するだろう。彼はあるプレイ(対戦)の場で決められた課題を目指しつつも、他の特定の事柄、つまりエレメンタルを使う事が好きな人間なのだ。

この場でのプレイヤーとは何か?それは人の個性そのものである。

例えば著者が『何故エレメンタルが好きなのか?』と問われると、とたん答えられない。かわいいから好きで使いたくなるのだが、そうすると『何故かわいく感じるのか?』と次の問いが生まれる。突き詰めていくと、どん詰まりに論理的な回答は無く、ただそう感じるという事こそが著者の個性であり、好みであり、注意の方向性である。これは何人たりとも侵害する事は出来ない。このように本稿では、代え難い本人の好み・個性をプレイヤーとして定義してみる事とする。つまりは、その個人における、人としての特徴である。今回の実験では、課題自体を好む者をガチプレイヤー。課題と異なる物を好む者をカジュアルプレイヤーとして、嗜好を二グループに分けた訳だ。

プレイヤーとしての好み・注意の方向性・個性 = 不変である

次は目的とするプレイ(対戦)である。本稿におけるプレイとはすなわち、目的となる課題設定であり、ゲーム上の終着である。この場では、勝利とそれ以外、このグループでプレイの分野を考察していく。

先ほどの著者が、大好きなエレメンタルを使って大会に出かけ、『彼らが躍動して勝つ姿を見たい』と思ったとしよう。勝ちたいと思う動機も突き詰めれば本人の嗜好になるのだが、それはさておき、ともかくそこが勝つ事を目的としたプレイ(対戦)をする場であれば、これは本稿においてガチプレイに該当する。同時に注意すべきは、プレイは場であり、決して個人を定義する事にならない。なぜなら例えば、彼が今度は翌日寝て起きたとする。次は『勝てなくていいから6マナ溜めて、あのクリーチャーを戦場に出したい』と思うかもしれない。これは勝ち以外のゲームのゴールとなるので、それを目指すプレイ(対戦)の場があれば、本稿におけるカジュアルプレイに該当する。どちらのケースもエレメンタルが好きで、その動きを表現したい事は共通している(それこそは不変の嗜好である)のだが、スキを充足する行動にはいくつもの選択肢がある。その時々で目的とする体験にも選択肢が生まれ、赴く場が異なる場合もあるのだ。

このように、本稿ではゲームを通じて特定の体験を得る手段=それを充足する課題設定をプレイ(対戦)の場として定義してみる事とする。ここでのガチプレイヤーは先述の通り、例えば勝利など、その場に設定された特定の課題(ゴール)そのものを目的として好んでいる人物である。一方でカジュアルプレイヤーは、ゲームを通じて何か特定のスキが満たされるのであれば、その場に設定された課題の内容自体には、強い拘りがない事もある。

好きを充足するために取る行動・プレイの場 = 可変である

それでは実際にプレイ(対戦)を行うことを前提に、順を追って本稿では扱っていこう。デッキを作ることが好きな人は、頭の中でプレイをビルドに読み替えながら、見て行って欲しい。

一章 - ガチプレイヤー × ガチプレイ

ガチプレイヤーとガチプレイ。本稿の定義で言うと『ゲームに設定された課題の達成を優先する人』かつ『プレイ(対戦)で勝利の達成を課題とする場』になる。その場の課題そのものが好きなプレイヤーたちと、勝利を課題に設定した場だ。ガチプレイを目的とするガチプレイヤーというのは、つまりプレイヤーとしての好みが、他より勝利そのものに向いている人であるかもしれない。勝利という課題を好み、その達成を目指し、最適な選択肢を模索する人という事になる。

例えば、カードゲームが楽しい、勝ちたいと思ってマジックを始めたとしよう。マジックを通じて、勝つことが彼の設定した課題であり、同時にその課題自体が彼の好みである。勝敗という意味で言うと、勝つことに最適化された組み合わせのデッキが、その時既に数多くプールに存在したとする。彼はそこから最適であると考えうる選択肢を取り、ある日対戦をプレイする。上手くいけばまた同じ物を使うかもしれないし、上手くいかなければ次の最適解を探すだろう。勝つ事を第一目的としているので、最適であれば手段に特別なこだわりは無い。そういった組み合わせである。

二章 - ガチプレイヤー × カジュアルプレイ

今度は先ほどと同じガチプレイヤーだが、彼はカジュアルプレイを目的としている。本稿の定義で言うと『ゲームに設定された課題の達成を優先する人』かつ『プレイ(対戦)で勝利以外の体験の達成を課題とする場』になる。勝つ事以外の課題を求めているのだ。勝利に興味がない人かもしれないし、ひょっとすると先ほどのガチプレイの息抜きの可能性もある。いずれにせよ、独自のゴールを設定するが、やはり課題そのものを好んでいる場合が多いだろう。ここでの彼の最適化は勝利以外の目的に向いている。以外と言っても人それぞれなのだが、マジックの持つゲームシステムになぞらえて、あるクリーチャーを場に出す、この動作を例として目的に設定したと考えてみよう。

例えば、先ほどの彼がある日、友人と集まって統率者戦で遊ぶことになった。仲間内の一人が『マナコストの重い統率者カードを選んで、それを場に出して遊ぼう。出せた人から順にゲームを終えていく』という遊び方を考案する。この場においては、勝敗がゲームのゴールとはならず、この課題をクリアすることが目的になる。彼は今回の目的が非常に楽しいと思い、最適な選択肢を求めて、効率良くマナ加速を行うデッキを使い、これを達成した。次に集まった時、誰かが違うルールを考案すれば、彼はまた同じように最適な行動を模索するかもしれない。そういった組み合わせである。なお余談だが、ゲームがなるべく続くようにプレイする事も、時には勝利以外の目的設定の一例たりうる。

三章 - カジュアルプレイヤー × ガチプレイ

カジュアルプレイヤーとガチプレイ。本稿の定義で言うと『ゲームに設定された課題とは異なる事柄を優先する人』かつ『プレイ(対戦)で勝利の達成を課題とする場』になる。冒頭で述べた、エレメンタルを使って勝ちたい、という話がまさにここに該当するだろう。その場の課題とは直接結び付いていないが、ある特定の好みをもって、勝利を目指す。特定の気に入ったデッキを持って、市井の大会に出る人の姿がそこに垣間見える。

例えばここで再び、カードゲームが楽しい、勝ちたいと思ってマジックを始めたとしよう。先の記載と同じく、勝つことに最適化された組み合わせのデッキが、その時既に数多くプールに存在したとする。もちろん勝利がその場の課題ではあるのだが、今回の彼はエレメンタルのデッキを使って勝ちたい。ゲームとしての課題自体の達成よりも優先する好みがある訳だ。恐らく偶然合致しない限り、その好みはここでは、勝利に対して最適な選択肢で無いことがほとんどで、負けてしまう場合も多いだろう。このように、本稿におけるカジュアルプレイヤーというのは、自身の優先する好みとゲーム上の課題設定が最適とならないケースが、課題を目的として動く人間(ガチプレイヤー)よりは当然増える。ここで言えば、勝利という意味では難易度が高くなるのだ。しかし実はゲーム上の課題の達成以外の体験で、彼は充足したかもしれない。そういった組み合わせである。

四章 - カジュアルプレイヤー × カジュアルプレイ

今度は、先ほどのプレイヤーが、カジュアルプレイを目的とした場合だ。本稿の定義で言うと『ゲームに設定された課題とは異なる事柄を優先する人』かつ『プレイ(対戦)で勝利以外の体験の達成を課題とする場』になる。勝利ではない課題をこの場では遊ぶ事になるが、カジュアルプレイヤーの持つ特定の好みはやはり課題とは紐づいておらず、その場が目指すゴールと合致しているかは、まだ分からない。一方でこれを言い換えると、逆からのアプローチではあるが、この場では敢えて参加するプレイヤーの好みに合わせるように課題を逆算して設定する事も出来るだろう。好みに合うように、ゲームのゴールを設定するのだ。勝利以外の課題設定と言えば、時には、参加者皆がゲームをクリア出来るケースも発生しうる。これはどういう事かと言うと、ガチプレイとの比較が分かりやすいが、勝利とは片側のみが達成するゼロサム(一方だけが得る)仕組みであるに対し、カジュアルプレイでは、設定次第によっては、参加者全員が課題をクリア出来るような非ゼロサムのゴールを据えることも可能であるという事だ。

先の例で見てみよう。友人と集まって統率者戦で遊ぶことになった。仲間内の一人が『マナコストの重い統率者カードを選んで、それを場に出して遊ぼう。出せた人から順にゲームを終えていく』という遊び方を考案する。これは非ゼロサムゲームの一例でもある。このゲーム体験は参加者皆が達成可能な物となっており、つまりは全員が場に出せた、という成功体験を提供している訳だ。エレメンタルが好きな彼は、この時、自身の好むエレメンタルのシステムと、この場の課題が最適に合致はしなかったものの、人より多くターン数をかけて何とか統率者カードを場に出した。

ここで一つ興味深い事だが、この場にもしマナ加速のシステムが好きな人間が座っていれば、彼はこのゲームの達成に最適化された存在と言えただろう。しかし彼はカジュアルプレイヤーであり、ゲームのクリア自体を最優先の目的とはしていない。たまたま偶然にマナ加速という嗜好と、その場の課題設定が嚙み合っただけである。これはカジュアルプレイヤーとガチプレイ、勝利を前提にした場でも同じことが起こりうる。勝つ気は無かったが、その時の嗜好がたまたま勝利に対して最適だったというケースだ。カジュアルプレイヤーと各領域は、そういった組み合わせが偶然によって発生しうるが、決して直接の因果関係がある訳では無い。

さて、少し全体像について、具体的な所が見えてきただろうか。

冒頭において、プレイ、というのは要するに、ゲームとしてのゴールを目指すことであると述べた。目的の達成。この前提に立つと、世間での一般的な大会のシステムとは、まさに勝利をゲームのゴールに設定した競技(場)という事に他ならない。この目的を持った人間を対象にした社会的な場、つまりガチプレイの集まりであるという事だ。

同時に気を付けたいのは、勝利を目的としたプレイヤーの中でも、理由は千差万別であるという事である。まさに数多のプレイヤーの個性(好みの方向性)がそこにあるわけだ。勝敗というのは単にゲーム終了の条件であるため、決して人の優劣とは結び付かないのだが、努力して誰かを打ち負かしたという体験を好む人もいれば、勝利の達成を自己表現の成功体験として、それを得たい人もいるだろう。本稿ではこういった好みの方向性の違いをプレイヤーとしての個性の違いとして捉えている。ガチプレイヤー、カジュアルプレイヤーの違いでもある。ただしいずれの場合でも、同じ目的を持って集まっていれば、基本的には各人が同じ課題の達成を目指し、取った行動が論理的に相互作用し、競技・大会のシステムとしては成立してしまう訳である。

ゲームというのはつまるところ、課題と達成、この構図をシステム化したものだ。そしてマジックという作品はまさにシステム自体であるため、本来であれば、課題はある程度、その構造の中で自由に設定することができる。世間の最大公約数の好みにアプローチするために、一般的な大会のシステムは勝利をその場の課題として設定するに至ったのだろうと思われるが、改めて考えた時、勝利以外を課題として設定する事も、システム上はいくらでも可能であるという事を思い出したい。本稿ではこの点こそがガチプレイ・カジュアルプレイの場としての違いであり、本質であると考えている。無数のプレイヤーの個性がそこにあるように、彼らが目指すプレイもまた同じく、時には無数に設定され、そして相互に交差していくものである。

五章 - 縦軸の組み合わせ

さて、それぞれの項目で見るとある程度、各象限の個別の特徴と目的が徐々にクリアになってきた。同時に、似た者同士、同じ目的同士がうっすらと見えてくる。

そこで次はここから、もう少し広い社会集団、つまりそれぞれの項目を組み合わせた場合を検証していく。

まずは縦軸の組み合わせである。縦軸において見ると、二つのグループは達成しようとする目的が一致している。プレイの場は共通する。ここではどちらもガチプレイ、つまり同じゴール(勝利)を目指す集団である。ただ、人としての個性・特徴に違いがある。この場では勝利、つまりプレイの課題設定自体を好むガチプレイヤーに対し、全く関係が遠い好みを優先するカジュアルプレイヤーとでは、ひょっとすると話が合わないかもしれない。しかしどちらも勝利という共通の目的を持って集まってはいるので、大会や競技としては成立する。彼らは親しい友達にはなれないかもしれないが、同じ目的を持った社会的な場として、この縦軸集団は成り立つ事になる訳である。

上記のようなカジュアルプレイにおける組み合わせでも、基本的に同じである。ただ、こちらはカジュアルプレイと言っても幅が広くなるので、最低限まずは共通する単一のゴール(課題)を揃える必要はあるが、それさえ守っていれば構造は変わらない。アナウンスされた勝利以外のある特定の目的に向かって、その場で様々な個性の人間が挑む構図となる。

そう考えると、草の根大会といった社会的な競技を開催しようとする場合は、それがガチプレイであっても、もしくはカジュアルプレイであったとしても、この縦軸を丁寧に揃えた場合は、比較的集団として上手く機能するだろうという事が分かってくる。ゲームを設定する上で、共通する課題が揃った場であるという事だ。そもそも大会というものは、全員が同じ課題設定の上に成り立った競技の場である。そして競技とは、その場に集まって特定のルール下でゲームをプレイする集団であるのだ。

六章 - 横軸の組み合わせ

今度は視点を変えて、横軸の組み合わせから検証していく。

例えば上記は、ガチプレイヤー同士の組み合わせとなる。言い方を少し変えると、プレイヤーとしての個性が比較的近しい組み合わせとも言えるだろう。どちらも、ゲームに設定された課題自体を好み、達成を目指す。ここで気を付けるべきは、人としての特徴は似ているのだが、場が違う。ガチプレイヤーはゲームのゴールそれ自体を好みとしているので、課題設定が互いに異なると好きが嚙み合わない。いやそもそも、ゲームの課題が好みと合致した場にしか来ないので、そこが異なる場だと出会わない可能性がある。分かりやすく言うとこの集団は、ある瞬間において、かたや勝利を目指し、かたや勝利以外の課題を求めている。これを一所に集めても、それは共に何かを行うという場ではない。個々が遊びたいゲームがバラバラに異なってしまっているのであり、つまり縦軸の場合と違って、横軸を集団とした場合は、一緒にゲームをプレイすることが出来ないという事態になった訳である。

そうすると、この枠組みにおいては、大会の開催なんかもってのほかである。共通の目標の設定が出来ないので、そもそも場を成立させるルールもシステムもあったものではない。もちろん、例えば一つの対戦の中で、ガチプレイを目指す方が勝利し、カジュアルプレイを目指す方が異なる課題を達成する。複数の課題を同時に並行して設定すれば、その場の景色の上ではゲームは成り立っているように見えるだろう。しかしそこでは、互いのプレイが共通の意図を持って論理的に作用しておらず、それはお互い同じ空間に座ってはいるが、自然現象相手にそれぞれ壁打ちをしている状況に近い。やはり同じゲームを共に行っているとは言いづらい部分がある。

こちらはカジュアルプレイヤー同士の組み合わせであるが、プレイヤーの個性によるグループが変わっただけで、構造はやはり同じである。同じ場として一緒に遊ぶ事は不可能だ。ただ興味深いことに、先ほどの場合と異なる点があり、カジュアルプレイヤーは課題そのものを好みの対象としていないので、こちらはひょっとすると横で話が合う可能性がある。著者で言うなら、エレメンタルが好きな人同士が出会い、かたや勝利を目指し、かたや違う課題を目指していたとする。やっていることは違うが、好きなものは共通なのだ。スキが共通であればもしかすると、場が交わらなくても、人としては仲良くなる可能性がある。

ここで改めて、先ほどの草の根大会の例に立ち戻ってみよう。横軸をベースに大会を開催すると、改めてやはり上手くいかない可能性が高い事が分かった。単一のゴールを設定する場である大会と、複数のゴールを持つこの横軸の集団は、そもそも物理的に矛盾しているのだ。それとは一方で、カジュアルプレイヤーが好みの近い友達を探すという上では、この横軸は有用に作用するかもしれない。ガチプレイヤーの場合は、やはりゲームにおける特定の課題それ自体を好みとするので、これがバラバラだとそもそも集まらないだろう。横軸で形成された社会的集団を思い浮かべると、共にゲームを遊ぶ場ではないが、カジュアルプレイヤーの場合のみ、かつ好みの対象が近しいことを条件に、プレイを伴わない交流会などの集まりは選択肢になりうるということが分かる。

七章 - 斜軸の組み合わせ

最後に、斜軸における組み合わせについて考える。

斜軸では、プレイヤーとしての個性も異なり、遊ぶゲームに求めるゴールも違う。唯一はっきりと述べられる部分は、互いに共通してマジックという枠組みの世界にいることだけだ。恐らく最も話の遠い集団ということになるだろう。例えば上記の一つ目を上げると、『ゲームに設定された課題の達成を優先する人』かつ『プレイ(対戦)で勝利の達成を課題とする場』をしている人間が、『ゲームに設定された課題とは異なる事柄を優先する人』かつ『プレイ(対戦)で勝利以外の体験の達成を課題とする場』をしている人間と出会う訳である。そもそも出会う場があるのかどうかすら怪しいが、本稿の定義において、多様性の対極にある存在同士だ。話をしようにも、共通の好みの話題も無ければ、プレイ体験の場も異なってしまっている。ただし言えることは、そのいずれもが個性の形であり、自由な場の選択であるので、そこに優劣は無く、それぞれがグラデーションのように、そしてマジックの広い世界を補完しあっていることは確かである。

八章 - フォーマットの違い

なるほど。社会的集団のあり方についても、何かが見えてきた。休憩にはならないかもしれないが、少しここで寄り道をしてみよう。

ここまでは、プレイヤーの個性、プレイの目的について述べてきた。今度は趣向を別角度に変えて、フォーマットという区分について考えていく。

フォーマットとは一体何であろう。例えば、カジュアルプレイヤーの中に『エルドラージが好きだから、使って勝ちたい』という人がいたとする。フォーマットの視点から見ると、現在のスタンダードでは物理的に使用不可能なので、この体験はそもそも実現しない。一方で『土地を伸ばすランプ戦略が好きだから、使って勝ちたい』という人の場合、これは現状のプールにおいて、恐らく比較的フォーマットを問わず、どこでも実現ができるだろう。

もう少し深く見ていくと、『ある特定の時期のバランスが好きだった、もう一度その環境で勝利への最適解を目指したい』という人がいる。彼は本稿ではガチプレイヤーに該当するが、彼の希望を叶えるには、セットを制限した独自のプールを非公式に組まなければならない。しかしこれを彼のゲームプレイの課題設定と言うには、少し異なるだろう。ここにおける彼の課題は、あくまで勝利の達成である。そうするとフォーマットとは何か、つまるところゲームシステム上の制限の話になる。どのように、カードプールを上手く伸縮させて、ただ体験の多様性を広げようという試みであるのだ。ガチだから、カジュアルだから、という事とは基本的に直接結び付かない。シンプルに、どんな体験を得る為に、どんなシステムを持つかという、ゲームのシステムサイドにおける話である事が分かる。

公式でも独自であっても、大小問わず、多様なフォーマットとしてどんな世界があってもいいだろう。その世界の数だけゲームが変化し、最適解も異なっていく。仮にある瞬間、個人やプレイが単一であったとしても、外的環境の側が変化して多様になっていくのである。

昨今の統率者戦のレベル分けの話も、ここに含まれるだろう。パワーレベルによる分け方とはまさにゲームシステムの制限の話であり、バランスの調整であり、それはフォーマットの違いと同じである。本稿で述べている個人としての好みや、ゲームの場としての目的とは、現状因果関係が無い。異なるフォーマット同士でも、好みが近しければ話は合うし、ゲームの場として課題を同じくすればプレイは成立する。ただもちろんシステムが異なるので、プレイであればその場の体験にちぐはぐさが生まれる。ゴール達成までの最適な道のりに、違いが生まれるのだ。フォーマットとはそういう要素である。ただ気を付けなければならないのは、特定のフォーマットを作る動機そのものに関しては、個々人の好みや求める特定のプレイ体験が影響する。マナの大きい・小さい統率者を使うヒュージ・タイニーリーダーズというシステムもその一例だろう。しかしそうして出来上がったフォーマットの中で、どう遊び何を好むかはやはり個々の人・場の自由である。

多くの場合マジックのプレイ(対戦)には互いに遊び相手が必要なので、健全なフォーマットとは健全なコミュニティを必要とし、大規模(社会的)でも小規模(友人間)でもまず一定数の住人がおり、そこにいる住人の体験を満足させつつ、そしてフォーマットからは最大公約数にそれを届けられるプールが望まれるという事になる。

九章 - 熱意の度合い

さて、ここからは今までと違うパラメーターを二つ見ていく事とする。

一つ目は、これは簡易に作成した表だが、趣味としてのマジックに対する熱意を『1~10』で表した物である。一言に趣味と言っても、その対象に対する熱意は人様々だ。これまで見てきた上述の表たちを方向性とするなら、ここでの熱意とはその強さ・度合いであろう。本稿では、この度合いによる違いも合わせて個人のパラメーターとして考えていく。

ある日、最初の四象限分布図の表において、同じ領域(四方のいずれか)のプレイヤーが集まったとする。例として、ガチプレイをするガチプレイヤーたちとしよう。勝ちを目指して日々頑張っているが、そのうちの一人に、熱意が9~10程と非常に高い人間がいるとする。熱意がどう行動に表れるかは人それぞれであるが、ひとまず彼は足繫く大会に通い、それ以外の時間も常に、最適なプレイとは何かを探求した。勝利に必要であれば高額なカードの購入も厭わないだろう。そんな彼の他にもう一人、今度は熱意が2~3程の人間がいる。他の趣味と掛け持ちをしていて、マジックに割くエネルギーが少ないのかもしれないし、元々どんな趣味においても、そこまで打ち込まない事を好んでいる場合もあるだろう。いずれにしても、この彼は現状、ごく偶に大会に参加する程度だ。もちろん勝利を目指し最適なデッキを好むのだが、入手のハードルが高ければ、廉価版の使用を選択した。このように、仮に同じ様な人間が、同じ目的を持ってそこに立っていたとしても、熱意の度合いによって個人の行動は変化しうるのである。一方で本稿におけるこのパラメーターは、何かを好きであるという事実の信頼性や、課題達成に対する真摯さを評価する基準とはならない。シンプルにただ、個人の性格や好みとはまた別の、熱意という領域が、個人の取る行動や選択肢に異なる影響を与えているという考察である。

十章 - こだわりの度合い

もう一つは、これも簡易に作成した表だが、こだわりの度合いだ。先ほどの熱意とは、ある特定の好みの要素に対する強弱とも言い換えられるだろう。本稿ではこだわりを、自身が持つ好む要素、その幅の偏りとして定義する。下はただ一例として好みの要素を抽出したものだが、見て行こう。

上記はそれぞれ、こだわりの度合いが違うプレイヤーの図だ。どちらが良し悪しではなくただシンプルに人としての特徴、個性の違いである。上側のプレイヤーは本稿の定義において、こだわりの幅が小さく、より単食のプレイヤーに近い。プレイ体験に求める好みの種類が少ないのだ。彼は高い熱量で勝利を求めており、次点でそれなりにアナログのプレイも好んでいる。ある日現実の大会に出かけ、勝利を目指す。勝った場合の満足度は熱量に比例し非常に高いだろう。ただ仮に勝てなかった場合でも、アナログの紙に触れた事で次点だがそれなりに満足したかもしれない。このように複数の好みというのは、ある場において課題を達成しなかった際の受け皿として機能しうるのだ。

続いて下のプレイヤーはどうだろう。個別の要素の熱量は最初の彼ほどではないが、幅広く色々なものを好んでいる。雑食のプレイヤーだ。ここで具体的に見ると、彼は特定のカードという要素を最も優先に好んでいる。カジュアルプレイヤーであると言う事だ。しかし一方で、勝利に対してもやや関心がある。つまり彼は、ガチプレイ、勝利を求める場に出てくる可能性がある人間だ。実際に大会に出た場合どうだろう、最初の彼と比べ勝利への熱量が低い。特定のカードの使用を最優先としているので、最適化の度合いも下がるだろう。つまりその場において、勝利という課題が達成出来ない可能性が高い。しかし受け皿の幅としてはどうだ。仮に彼が勝てなかった場合でも、特定のカード、特定のメカニズムがプレイ中に表現された。そうすると彼はその場での課題(ゴール)の達成に失敗しているにも関わらず、良好なレベルで満足しうる訳である。

結論

それではいよいよ結論だ。今までの話を、現実の事例に落とし込んで考えてみよう。

通常の二人対戦で、勝ちそのものを求めて二人が座った。ガチプレイヤー同士だ。目指す課題はしっかり合致している。ゲームを通じて勝つという事だ。互いにそこに向けてそれぞれの最適解を持参してこの場にいる。時の運もあるが、プレイヤーとしてゲームに求める物が似ていれば、互いの行動が高い解像度で相互に作用していく。その体験はきっと素晴らしいものになるかもしれない。どちらかが勝って、体験が終わる。

今度はエレメンタルが好きな人と、スリヴァーが好きな二人が同じように座る。カジュアルプレイヤー同士だ。双方好みの対象は異なっているが、この場でのゲームの課題設定は揃っている。同じく勝つことだ。しかし勝利よりも優先して好む事がそれぞれにある。互いの対戦は、こと勝負という視点においては最適とはならないかもしれない。しかし、それらを好んだ動機にプレイヤーとしてどこか近しい物があれば、そこでの体験はやはりこの二人にとっても色鮮やかな物になるだろう。

これが例えば複数人、統率者戦でも、構造に変わりは無い。違う所は、ゼロサムゲームの場合複数人のうち一人しかゴールを達成し得ないという点くらいである。四人が集まって卓に座った。今回のこのプレイの場、このゲームに設定された課題は『なるべく互いの統率者の特徴を表現する』事であった。つまりここは、勝つ事以外にルールを設定したカジュアルプレイの卓であり、非ゼロサムゲームでもある訳だ。この瞬間の四人は目的に向かって、互いの統率者の特徴を表現するべく行動する事になる。時にはゲーム中の呪文が、勝敗のシステムと全く関係が無い使い方をされたとしても、それが課題すなわち特徴の表現に使用されていれば、その卓では理に適っている。誰しもが表現する事に躍起になる。ゲームは終わらない。そして最後に、度合いの大小はあるが、参加者皆がこの課題が達成されたと感じたところで、誰かがゲームに幕を下ろす。終了の合図として勝敗が付いたのかもしれないし、遊ぶ時間がそっと終わりを告げたのかもしれない。いずれにしても、四人はこの体験にきっと満足をしただろう。

ここまでやって来て、ようやく実態が浮き彫りになってきた。

改めてもう一度最初の二人対戦に戻る。勝ちを求めて二人が座った。目的は合っている。一人は勝つこと自体を好み最適なデッキを持って。しかし片方は、勝ち以外の好みからファンデッキを持ってそこにいた。この二人の好みは決別していた。最適な側からは、尊重こそするが、ファンデッキの事が理解できない。これは何故かというと、決別している、個人の好きが説明出来ないからである。説明出来ない物は、つまり理解が出来ない。何かが似ていなければ共感は起こらないのだ。ファンデッキを使う側からも同じく、最適なデッキを尊重こそするが理解出来ない。一緒だ。個人の好きがやはり説明出来ないからである。しかし互いに尊重しあう事は出来るので、ゲームは進行していく。理解は出来ないが、共通のゲームシステムの中で、解像度が低くても体験は進む。そうしてどちらかが勝ち、ゲームが終わる。果たしてこれをミスマッチと言うだろうか。人同士においてはミスマッチと言えるかもしれない。しかし違う好みを尊重し合う事は出来る。ゲームとしてはどうだ、互いに理解が無くとも、これは達成されている訳である。

次は、先ほどの統率者戦の例を再度あげる。『なるべく互いの統率者の特徴を表現する』今度は仮にこの場に、好みは近しくとも、勝ちを目的としたプレイヤーが混ざっていたとしよう。ゲームシステムに手を加えない前提で行くと、全く誰のせいでもないが、彼がうっかり勝利条件を目指してしまい、各統率者の特徴が表現される前にゲームを終わらせてしまった。これはその卓の他の三人にとっては、集まった場のゲーム体験としては明確な不達成である。勝ちを目的としたプレイヤー彼一人にとってのみゲームが成り立っている、他の三人にとって成り立っていない。これではやはり、双方にとって共通の楽しい場として遊べない。どうだろう。この四人が好みは似ていて仲が良かったとして、果たしてこれはミスマッチなのか。互いの好みに理解が有ったとして、今回ゲームは達成されたと言えるのだろうか。

見えてきただろうか。深刻なミスマッチの正体とは何なのか?

つまり、本稿におけるミスマッチとは、ある特定の特徴を持った個人・場に対し、それぞれ象限の異なる個人・場と、何らかの理由や誤解で、交わろうとする事そのものである。

これまでの話をマッチングの観点で整理する。ある特定の卓・単独のゲームプレイで見たミクロな視点だと、まず席につき、対戦相手は好みの方向性が似ている人間としよう。そしてプレイするゲームは、共通の課題を設定していた。そうするとこの場では、非常に高解像度の体験を得る事が出来るだろう。これは個人として良いマッチングだ。言い換えるとこれはどちらも、プレイという場においても、プレイヤーという個人においても、象限が近い相手という事である。

これをもう少しマクロ、つまり社会的集合体に人数規模を拡大すると、徐々に今度は大会等の形を成してくる。集団を拡大した事で、もしかすると象限が少し遠い人とマッチする事となり、個別のゲーム体験においては解像度が下がるケースもあるかもしれない。しかし一方で、体験自体の多様性という意味では、今度は集団の拡大のおかげで増していくことになる。ゲームのプレイを前提とする場であれば縦軸で揃えれば、またプレイを前提としない、プレイヤーを軸とする愛好会や交流会の場であれば横軸をベースにすれば、引き続きその集団は成立する。これも集団として良いマッチングだ。

ゲームプレイを軸にした集団であれば、プレイの異なる象限の相手と交わろうとすれば、その場は明確なミスマッチだ。同じように、プレイヤーの好みを軸にした集団であれば、好みの異なる相手とそうすればやはりミスマッチである事になる。

もう一度上記の図に立ち戻って欲しい。著者はカジュアルプレイヤーであるので、ガチプレイヤーとは相容れない。相容れないというのは決して嫌いな訳では無く、人同士の場面になった時、ただ好みが合致しない相手である。プレイヤーの好みを軸にすればミスマッチだ。だが待ってほしい。仮にゲームプレイを軸とした集団なら?これが大会や、同じゲームプレイを求める場やコミュニティならどうだろう。好みは違うが、その場では課題を同じくしている訳である。つまりそれは、マジックのゲーム性の中であれば、互いを尊重し、仲良く場を共有できるという事だ。気軽に一緒に遊べるのであれば、是非遊びたいとさえ思う。

この図はどうだ。目的としているプレイの場が違うので、残念ながら一緒に遊ぼうと声掛けをすれば明確にミスマッチだ。だがプレイヤーの好みを軸にした集団なら?これがただの、好きを語る場だったらどうだろう。目的は違うが、好みを同じくしている訳である。つまりそれは、マジックのゲーム性の外であれば、こちらも互いを尊重し仲良くできる。気軽に一緒に遊ぶ事はなかなか出来なくても、好きな事について互いに、ゆっくりいくらでも話をしてみたい。

残念ながらこの図だけは、どうしようも無い。人としての好みも異なり、一緒に遊ぶことも出来ず、個人としても場としても完全なミスマッチだ。だが確かに一つ言えることは、マジックという枠組みを同じく好いていて、その世界に属し支えている。互いを嫌う訳では無く、ただそれぞれ広い社会集団のグラデーションの様な対極の場で、各自の居場所にいるのである。

熱意とこだわりの度合いは、互いにどう作用するのか。熱意はまるで向き不向きにも似ていて、人の行動の熱量そのものとなって、体験の最適化度合いに作用するだろう。コンテンツに対して熱い人同士や、程よく距離のある人同士。いずれも互いに似ていると、心地よい温度感となるかもしれない。

他方、こだわりという面で見ると、すなわちこちらは好みの熱量やバラエティの度合いである。単一に尖った好みがあるか、気軽に色んな事を楽しめるか。単食か雑食か。ただそれだけのパラメーターであって、これも結局、体験の最適化度合いに作用する。一つの部分に打ち込む者同士や、色んな要素をゆっくり一遍に楽しむ者同士。つまるところこれらが互いに似ていても、やはり体験の最適化に繋がる。熱意の度合いが近い相手、こだわりの度合いが似ている相手。これらは直接本稿でマッチング・ミスマッチを定義はしないが、近ければ近いほどこうして、関わる際の楽しみの大きさや、行動のモチベーションに、きっと上手く作用していくはずだ。

これをもっと大きな視点でみるとどうだろう。プレイヤー同士の好みを話し合っている所に、プレイの場(ゲームの課題設定)の話を持って行ったら?

プレイの場(ゲーム課題設定)がズレてしまい困っている集団に、フォーマット(バランス調整)の話を持って行ったら?

これこそが議論のミスマッチであると、最後に結論付けたい。

後書き

長くなってしまったが、本論述は以上となる。

拙い考察になった。各個人と取り巻く要素を、ある特定の条件だと考えた時、世界はどうなるのか?これを少し、実験的に整理したかったのだ。

『A=αと置いたとき、どうなるだろう?』

本稿はただシンプルに、そういう実験であっただけにしかすぎない。

ミスマッチとは何なのか?ただそれを考えてみたかった。私のこの考察が、決して何かの正解となる訳では無い。

最後に後書くにあたり、やはり改めて念押しで誤解を防ぎたい事がある。繰り返しだが、本稿におけるガチ・カジュアルの扱いだ。冒頭の表現を借りると、著者が本実験の為に、昨今のプレイヤー構造に合わせて事例を分かりやすく比較検討する目的で、この場に限り、言葉に特定の定義を与えたに過ぎない。世界に無数ある中でのたった単一の目的でしかない“勝敗”にフォーカスを置いて、ガチプレイと名付けた。一方でそれと相対するカジュアルプレイは、ガチ(一)対その他(多数)という構図で幅広く括ってしまった訳だ。右と左や、裏と表のような、一対一ではないという事は、本稿を読む上で忘れないで欲しい。他方プレイヤーに関してはもう少し分かりやすく、ゲームシステム自体を目的(好み)とする者、ゲームシステムを活用して異なる事を目的(好み)とする者とした。これらは一応、一対一の対比の構図となっている。

カジュアルとは難しい言葉だ。カジュアルの中にも、さらに中だけではなく外にもだが、万人それぞれの個性や求める目的が無限に点在している。もっと言うと、勝利自体もその一つである。本来はガチとカジュアルの垣根も優劣も無いのだ。今回のそれはただの実験の為の設定であり、選ばれた言葉であり、それに対する定義であり、定義による比較である。

ただその一方で、プレイヤーとしての個人、求める目的、これら無数の個々に違いがある事。これは紛れもない事実である。そして違いがあれば時としてミスマッチが起きる。本当は防げれば良いが、これも仕方ない。

ミスマッチを防ぐ。これはどこまでも難しい。

本論説を受けて、人同士の関わりをそんなに細かく明示されたくない、したくない、という人もひょっとするといるだろう。それはまさに、本稿で何かを明示しようとした著者との(決して悪い意味で無く)人としてのミスマッチなのかもしれない。

しかしこれを難しいと言いつつも、例えば世間で何か話をするなら。大会や集いといった社会的集団イベントを行うなら。ガチ、カジュアルとたった一言で述べてしまうよりも、何かもっとクリアなコミュニケーションは無いかと。

話であれば一体そこで何について話しているのか。それはプレイヤーの好みについて、それともプレイの場?フォーマット?それとも他の熱意等なのか?

それが集いであれば、その集団が共通としているものとは?

仮に本稿の区分で、『カジュアルイベントです』とのみ、看板を掲げたとする。勝利以外の体験と言っても、来る人来る人、それぞれ無数の好みがあるし、土地を8枚置いてウギンを戦場に出す事が目的のウギンファンもいれば、もっと言えばマジックのゲームプレイに興味が無く、ファンアートを描くことだけが好きな人もいるはずだ。単なる話でも、イベントでも、それが一体何を目的としている物なのか、なるべくクリアであったほうがきっと良い。それは果たして、カジュアル“プレイヤー”向けのイベントなのか?カジュアル"プレイ"をするイベントなのか?対戦イベントであれば、ゲーム上の課題の設定はどうなっているのか?別に複数の課題が複合であっても良い。『部族が好きな人が、部族デッキを使って勝つことを目指す、カジュアルプレイヤー向けのガチプレイイベントです』なるほど。例え話なのでちょっとオーバーな表現だが、理屈はそう言うことだ。最初と比べて少しだけ分かりやすくなったかもしれない。もちろん受け取る人にもよるだろうが、そうであれば喜ばしい。

最後に

今回どうしてこのような思考実験を始め、一体何を解明して、何を書き残したかったのかを、少しだけ書かせて欲しい。私はただ、このミスマッチを可能な限り世界から減らしたかったのである。この一言に尽きる。この動機はまさに、著者の人間としての好みであり、私を定義する個性だ。ミスマッチを見るとどうしようも無く苦しくなるのだが、何故苦しいかの理由は当然説明できない。私はマジックが好きだ。マジック以外にも好きな事はたくさんある。どんな社会でも、人同士が相互にある程度理解し、そして同じくある程度上手くマッチし、好みの近しい人と仲良くできる。大小はあるが誰しもが適切な居場所を得る、その姿を見ると何故か嬉しいと思う。理想論が振りまきたい訳では無く、それを見るとただただ、素朴に嬉しい、これこそが、ちっぽけな私の三つ子の魂なのだ。

さてそれでは、書き出しの通り、著者の頭の整理にはとても役に立ったので、今回はここで筆を置くことにする。

もしここまで読んでくれた方がいれば、心から感謝したい。ちっぽけな私の魂を聞いてくれて、ありがとう。

ぶんまる

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?