VR杯環境考察/楽しむためにも「勝ち」を狙え!

0.記事執筆にあたって

はじめまして。ぶぶんぶんぶん(@bubun_bun_bun)と申します。今回初めての記事を書かせていただこうと思い、話題を探したところ、僕がほぼ毎回参加させていただいている「思い出のVR杯」が目に留まりました。この大会は思い出のデュエマ(@DM_Bolmeteus)さんが中心となって不定期に開催されているものであり、SRの使用を禁止し、通常のランクマッチとは一風変わった対戦を楽しもうというコンセプトで創設された大会です。

基本的にスイスドロー5~6回戦+上位8名による決勝トーナメントにより行われる大会で、その性質上ロマン砲からテーマデッキまで多種多様なデッキを各々によって持ち込まれ、対戦を楽しむことができるように設計されています。そこであえて毎回僕は「強いデッキ」を持ち込むことを心がけています。理由は簡単。「勝ちたいから」です。

「楽しむ大会で、どうして勝つためのデッキを使うんだよ!?」というご意見はよーーーくわかります。ですが、僕はそのような方に「勝てたらもっと楽しくないですか?」と聞いてみたいです。どこまで突き詰めてもデュエマというゲームは2人用対戦ゲームであるから、まず勝ってみましょう、というのが僕の持論です。「強いデッキを、握ってみませんか。」という僕からの提案の資料として、この環境考察を贈ります。

※デッキリストは一例です。あくまで1つの形として参考程度にお考えください。

1.Tier1に位置づけられる存在

この記事におけるTier1の定義は「非常にデッキパワーが高く、環境最上位と呼ばれるデッキ」とします。本Tier表では使用者数はそれに関係するものではない、とします。

1-1.白緑アーク・セラフィム

【概要】現VR以下環境における"絶対王者"といえるでしょう。優勝報告も多く、一生環境にいる気がします。《聖帝ソルダリオス》を主軸にしたミッドレンジデッキです。ブロッカーによる盤面制圧力が高く、タップキルも駆使しながら耐久したのちに圧倒的過剰打点で押し切るデッキです。

【弱点】ブロッカーで耐えきるという性質上、当然ながらブロッカー破壊・すり抜けに弱いです。また、極端なアグロに対しては不利がつくようにも感じます。どっしり構えるか、さっさと轢ききるかの2択を迫ることとなるでしょう。

1-2.黒緑速攻

【概要】圧倒的デッキパワーでランクマッチに旋風を起こした黒緑レオパルドこと黒緑速攻がまさかのフルパワーでVR杯に参戦しました。手札のキープ、攻撃するタイミング、盤面の構築のすべてを考えなければならない超絶難易度のビートダウンですが、決まったときの破壊力は他の追随を許さないのが特徴です。

【弱点】1回致命的な除去を受けると立て直しが不可能といえる、極めて脆いデッキなので、AoE(全体除去)や小型除去に弱いです。また、SAがいないため赤が入った速攻などには不利がつくことが多いです。

2.Tier2に位置づけられる存在

この記事におけるTier2の定義は「特定のTier1デッキに強い、環境外のデッキに軒並み強いなど、光るものがあるデッキ。総合力ではTier1に劣るが、勝ることもあるデッキ」とします。

2-1.ガントラビート

【概要】《運命の選択》を主軸としたいわゆる【トリガービート】、フルパワーで参戦です。《烈流神》ナーフ後も手を変え品を変え、何とか残り続けています。特に《霊翼の宝アルバトロス》を主軸においた【黒ガントラ】はその高いデッキパワーを遺憾なく発揮し、戦っているように思えます。人によって採用するカードやカラーも様々で、構築を読みにくい点が特徴ともいえます。

【弱点】

どこまでいってもビートダウンであることは変わらないので、やはり受け特化のデッキには不利がつきます。《烈流神》不在によるコントロール耐性の低下も痛いです。また、想像よりプレイングが難しいデッキでもあるので、ミラーマッチ等では練度次第で勝率が大幅に変わるといえるでしょう。

2-2.赤黒ティラノ・ドレイク

【概要】進化元にもなる軽減クリーチャーたちで小突いたのちに大将たる《超龍騎神ボルガウルジャック》を投げるムーブが強く、そのまま圧殺していくデッキです。受けもある程度固く、自由枠がある程度確保されているのが特徴です。ファンの多いデッキでもあります。

【弱点】ある程度遅いデッキなので、受けがかみ合わないと普通に負けます。進化元を潰し続けられるプレイやもっと高いカードパワーで押してくるコントロールなどにはどうしても不利がつく印象ですね。

2-3.デイガ(赤白黒)/ラッカ(赤青白)天門

【概要】現代の紙でも環境入りしている天門がこの世界線でも環境入りを果たしました。新たな仲間、《龍聖霊ウルフェウス》を引っさげて鉄壁の受けコントロールとして成立したようです。デイガ以外にも《インビンシブル・オーラ》を採用したさらに防御寄りの準白単や、《クリスタル・ランサー》で押し切るやや攻撃的な青白など、型が多いのも特徴です。また、亜種として「天門抜き天門」とも呼べる【アウゼスコントロール】や、《知識の精霊ロードリエス》を駆使してリソース差を広げて殴る【ロードリエスコントロール(ロリコン)】も登場したようです。また、本レギュレーション屈指のパワーカード《超竜騎神ボルガウルジャック》を積んだ【ラッカ天門】が台頭しだした、という情報もあります。

【弱点】古から伝わるとおり、「天門はハンデスに弱い」です。殴ってこない対面には致命的に相性が悪いし、殴ってくる対面でも盾次第では負けてしまうので、総じてマッチ運と盾運の両方に勝らなければならない難しいデッキと言えるでしょう。

3.Tier3に位置づけられる存在

この記事におけるTier3の定義は「環境で警戒しなければならないデッキ。油断すると足元をすくわれることがある。研究中のデッキが入ることもある」とします。

3-1青黒グランド・デビル

【概要】以前のミッドレンジから一転、《魔皇アスティマート》と《超新星プルート・デスブリンガー》を獲得し、これらによるアグロプランを兼ね備えた、一次元上の強さを手にしました。これ以外にも従来のカウンター戦術やミッドレンジ戦術も十分に視野であり、使い手の技量に依存するがゆえに、極めたら強いタイプのデッキといえるでしょう。

【弱点】シンプルに受けが薄いので、早めに殴られ始めると負けます。また、盾で受けられるという事象、特に《デーモン・ハンド》などのトリガー単体除去に弱いので多く積まれると苦戦することも多いです。

3-2.オボロビート全般

※サンプルリストは《烈流神》ナーフ前ですが、そのまま使えると思います。

【概要】完全にはコントロールしきらず、頃合いを見て殴る5色デッキです。《月光電人オボロカゲロウ》の手札入れ替え性能に絶対的な信頼を置き、《機械提督デリンダー》で手札を補充するリソースの動きはさながら現代DM。その後は煮るなり焼くなり相手を好きなように調理する、そんなデッキです。

【弱点】シンプルに構築が難しい点と《月光電人オボロカゲロウ》及び《機械提督デリンダー》が引けなかったときの出力の低さが目立ちます。特に構築の点では色バランスが難しいですね。

3-3.赤抜き4c・青緑白(トリーヴァ)サバイバー

【概要】新種族・サバイバーも少しずつメタゲームに侵略しつつあります。デッキの都合上、ほとんどをサバイバーで埋めなければならないという事実上の構築制限の代わりにとんでもない破壊力を手にしました。黒を入れるか否かは好みのようです。

【弱点】他の環境デッキも基本的に小型から大型に進化するなど、まず小型を出そうとするため、ついでにメタられている印象があります。また、全体除去にもかなり弱いので「確かにサバイバーは強いけど環境的に不遇だなぁ…」という印象は否めません。SRのパワーカードたちが使えないのもやや向かい風と言えるでしょう。

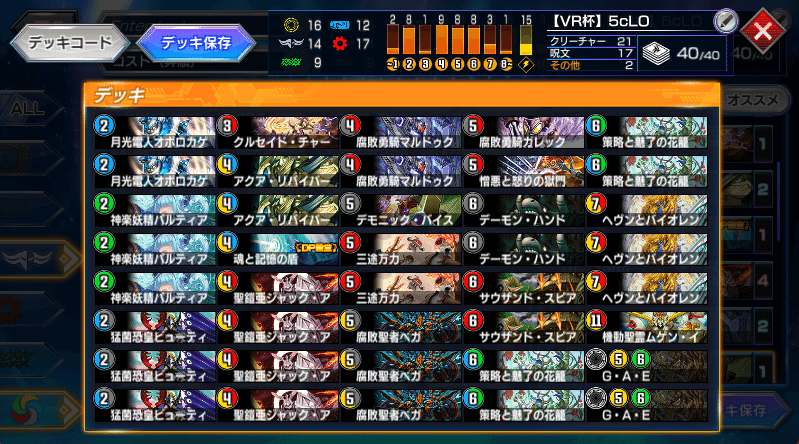

3-4.5cLO(5cパルティア)

【概要】究極害悪コントロール・5cLOもその勢力を着々と伸ばしています。LOとはLibrary Out、すなわち山札切れのこと。盤面を制圧したのちにリソースもすべて刈り取り、《神楽妖精パルティア》を複数回使って相手の山札切れを待ち続けます。場合によっては殴れる体制も整っている構築が主流のように思えます。ファンの多いデッキでもあります。

【弱点】シンプルに構築難度が高く、プレイ難度も高いため回戦が多くなるほど自分のミスを誘発しやすいです。「楽に勝てるデッキ」とは程遠いですが、上手く相手の不意をつくことができれば最強クラスのデッキと言って差し支えないでしょう。

3-5 ナイト

【概要】戦国編目玉種族、ナイトも環境参戦です。固有能力「ナイト・マジック」を使い、コスト論が崩壊したデュエマを繰り広げてくれます。特に先2《魔光ドラム・レスポール》先3《魔弾バレット・バイス》は圧倒的暴力ムーヴ。クリティカルヒットすると一気にゲームを優勢に進めることができます。

【弱点】当然本質はハンデスデッキですので、マッドネスを筆頭とした対策カードでいとも簡単に対策されてしまいます。また、上振れがとんでもないかわりに平均値が今一つという課題もあります。

4.最後に

いかがでしたでしょうか。導入で示した考え方は、あくまで個人の考え方であり、それを否定されるとこの記事に価値は一切なくなります。しかし、逆にいうと心のどこかに「勝ちたい」という気持ちがあるなら、この記事は途端に意義を持ち出すと思います。ここのデッキ集とテキストをもとにしてあなたの相棒の活躍させる方法をもう一回考えてみるもよし、全く違う相棒を見つけるのもよしです。それぞれの楽しみ方で、それぞれの戦い方で、デュエル・マスターズ・プレイスを楽しんでいきましょう。

以下、校正・追記の記録

2021/04/23 記事公開

2021/04/23 一部表現等の修正

2021/04/24 第8弾EXパック環境の内容を追記・一部表現等の修正

2021/05/16 一部表現等の修正

2021/05/21 Tier表一部改訂

2021/06/17 第9弾環境の内容を追記・一部表現等の修正

2021/06/20 一部デッキのリストを変更・追記及び一部表現等の修正

2021/08/08 Tier表一部改訂・第9弾EXパック環境の内容を追記・一部表現等の修正

2021/09/18 Tier表一部改訂・第10弾環境の内容を追記・一部表現等の修正

2021/09/20 Tier表一部改訂・一部表現等の修正

2021/10/21 Tier表一部改訂・一部表現等の修正

2021/11/12 Tier表一部改訂・第10弾EXパック環境の内容を追記・一部表現等の修正

2022/4/18現在 記事の更新を凍結中

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?