サイゼミ『観光客の哲学』回まとめ (視点: ブロッコリーマン)

サイゼミに参加した

参加しました。

サイゼミとは: LW(@LW_ru)くん主催の勉強会およびそのコミュニティです。過去にもさまざまなテーマで勉強会を行っています。各回の詳細についてはLWのサイゼリヤを参照。

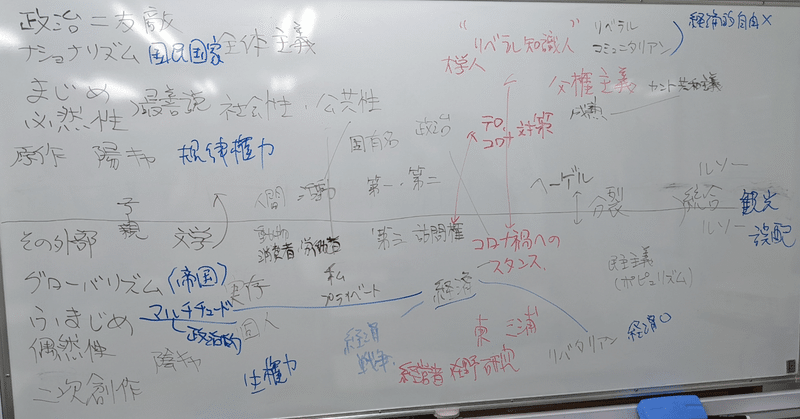

東浩紀『観光客の哲学』まとめ

()内はページ数

命題1: ヘーゲル的人間観は、人間の成熟に「国家」や歴史を前提としている。その人間観はシュミットやコジェーヴのようなグローバリズム批判を生んだ。われわれはグローバリズムとナショナリズムの対立が先鋭化する現代において、「家族と市民社会を経たあと、国家にいたることのない、別の政治組織の可能性を考えねばならない」(97)。

命題2: 観光客とは、「郵便的マルチチュードである」(157)。そして、現代において、「人文学そのものを変革する」ための鍵概念である(110)。

マルチチュードとは、「政治的なもの」と「社会的なもの」の「分割をしない運動のこと」である(141)。東はこれを「オイコスから始まるポリス。私的な生を起点とする公共の政治」と言い換えている(143)。この点でネグリ-ハートのマルチチュードの構想は観光客の哲学の「企てにきわめて近いところに届いている」(144)。

だが一方で、「マルチチュードの連帯は、ポストマルクス主義の倒錯した戦術の延長線上にあり、闘争の特異性の無化のうえに成立している」(149)。つまり、「連帯しないことによる連帯を夢見るしかなかった」(159)。

郵便的マルチチュードの連帯は、「たえず連帯しそこなうことで事後的に生成し、結果的にそこに連帯が存在するかのように見えてしまう、そのような錯覚の集積がつくる連帯」である(ibid.)。

命題3: ネットワーク理論は、観光客の「誤配の発生機序と力学を記述する(かもしれない)」(161)。「ネットワーク理論の知見を導入することによって(中略)ドゥルーズやネグリの議論を科学的でかつ政治的にも有効なものとして再生すべきなのではないか」(182)。

命題4: ネグリ-ハートのマルチチュードがそうであるように「自由意思に基づいた連帯は自由意思に基づきたやすく解消される」。そのため、自由意思に基づかないが「政治的連帯に不可欠な拡張性を備えた概念」をアイデンティティの核とする必要がある(210)。それは家族である。

『観光客の哲学』の個人的な評価

現代 = ナショナリズムとグローバリズムの対立の先鋭化の時代=「二層構造」の時代という東が継続して提案してきたモデルは、右派と左派の主張をともに相対化し得るという点で有用だ。本書でも触れられているが、一般市民にとって文化左翼の言明が建前としてしか捉えられず、政治的影響力を持たなくなって久しい。経済的領域でグローバリズムが否応なく進行する最中、政治的領域ではナショナリズムが深く根を張るという「二層構造」に対する問題意識とその代替案を形式上提示しているというだけでも、読む価値があったと思った。

「郵便的マルチチュード」 = 観光客という構想そのものを評価することは難しいが、東が折口の「まれびと」論を知らないはずはないので、現代におけるそれのアップデートとも理解することができるし、そう接続することで観光客がヘーゲル的成熟を経由せず普遍性を獲得し得るはずだという発想の源流を措定することもできるように思う。

本書の議論を追う限り、東は、観光客という主体は観光を通して普遍性を獲得する、と主張しているように見える。これは、観光客の哲学がヘーゲル的人間観の代替案として提示されるためにやむを得ないというか、そうでないとヘーゲルのモデルが強すぎて東は「もう動物的でもよくね?w」と主張しているようにとられるという問題があるからだ(いや、依然としてそうとってよいとさえ思える)。しかし、ヴォルテール『カンディード』の引用の際のロジックを追うと、登場人物パングロスの旅を通した成熟ではなく(パングロスは最善説の誤りを認めていない)、東はむしろパングロスの旅を傍観する読者のほうを「観光客」と呼んでいる。ならば、論理の順序から言って、先に誤りに気づくことができるのは旅をする主体のほうではなく、おろかな旅人を遠巻きに眺める観光地の住民なのではないだろうか?

「観光客の哲学」というと、観光客は新しい主体のあり方だと主張しているように見えるが、それでは自分探し的な哲学もどきと変わらないし何よりヘーゲル的人間観に回帰しているだけである。それどころか、ローカルな関係性や日常の中に(ぐうぜん)埋没せずに済んだために、無責任に遊覧するエリート・富裕層の再特権化とさえ取れる。東の議論はそれではない(と思う)。そうではなく、観光地と観光客の新たな関係性を「誤配」概念を通して理論的に構築するというのが、本旨であったのではないだろうか?

サイゼミで言ったこととその補足

トニ・モリスン『ソロモンの歌』について

主人公ミルクマンは自分の人種的アイデンティティに自信が持てない人物だと言いましたが、『八月の光』のジョー・クリスマスとやや混同してしまっていました(ミルクマンは自分が黒人であることを疑ってはいなかった)。作中の文体が狩りの後の獲物を解体するシーンで突然変わり、ミルクマンもそれ以降何かに目覚めたかのように主体的に行動するようになる、というような形でミルクマンの成熟が描かれていますが、ここではなぜそんなふうに成長できたのかということは語られていません。というか、成長したとも書かれていないので、読者が勝手にそれまでのミルクマンのふるまいや文体との間に差異を見出しているだけです。

成熟はかならず他者との関係の中で起こる、社会的なものと言えますが、この点で、同時にごく個人的なものでもあるという点をこの小説は端的に示していると言いたかった感じです。

大江健三郎「セヴンティーン」について

「セヴンティーン」の主人公は、主観的には普遍的なもの(「天皇」に象徴される)を受け入れているつもりですが、その根底には自慰をする自分に対するみっともなさがあります。これは、国家の意思を個人の意思として内面化することでひとは成熟するというヘーゲル的人間観に対する痛烈な批判であるということは間違いないうえに、『観光客の哲学』でも触れられているテロリズムの「ふまじめ」さという論点まで射程があって、かならず触れておきたい作品でした。『カンディード』は未読なので当て推量ですが、読者が登場人物のおろかさを鑑賞するという諧謔的作品であるという点では結構近い小説なのかもしれません。

他の視点もどうぞ

LWくん視点

エトーさん視点

Random thoughts

私は、なんであろうとその人にとって死なない理由があって死なずに済むのならそれでいいと思う。自分が死んだ後のことを想像してしまって死ねない、人に迷惑をかけて死ぬのは嫌だ、というのなら、あえてその人に「でも死んだら関係ないじゃんw」という言葉をかけることはないだろう。無理に死ぬ必要はないし、知人は生きていないと意味がないので、人にはできるだけ生きていてほしいものである。まあ人間が自殺するときというのはそういうのもぜんぶ振り切れてしまうものではあるから、一般論としては正しい。

おまけ

サイゼミ会場がエスニック系の店の直上だったのでずっとスパイスの匂いがしてました。

これはサイゼミ翌日に食べたカレーとビリヤニです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?