労働経済学者小池和男の異説

※-1 人物紹介

この記述がとりあげる人物,小池和男(こいけ・かずお,1932年7月18日2019年6月18日,新潟県出身)は,経済学者として労働経済学を専攻した。学位は,経済学博士(東京大学「論文博士」1963年)(学位論文「日本の賃金交渉 -産業別レベルにおける賃金決定機構-」)。名古屋大学教授・京都大学教授・法政大学教授などを経て,法政大学名誉教授。

労働経済学者小池和男は,斯学界のなかでは異説とみなされた見解を際だった立場として形成した。その異説とは,どのように議論・批判されてきたか,とくに日本的経営の核心にも迫ったはずの「知的熟練論」が,いまあらためてどのように評価されればいいのか「再考の価値」があった。

最初に,この記述にとって要点となるつぎの3項目を挙げておく。

要点:1 日本の企業は優れた人材形成制度であったのか

要点:2 すでに日本の会社は知的熟練論を不要にしていたのか

要点:3 「対話を回避した」社会科学者にいかほどの学術的な価値をみいだせるのか

※-2 小池和男「訃報」

1)「小池和男さん死去 労働経済学者」『朝日新聞』2019年6月27日朝刊34面「社会」

労働経済学の第一人者で法政大学名誉教授の小池和男(こいけ・かずお)さんが〔6月18日,肺炎で死去した。86歳だった。葬儀は近親者で営んだ。喪主は長男元(げん)さん。

新潟県出身。聞き取りや国際比較を基礎とする実証的な研究で,「知的熟練」が日本の競争力を支えていることを示した。主著に『労働者の経営参加』(サントリー学芸賞),『日本産業社会の「神話」』(読売・吉野作造賞)など。1996年紫綬褒章,2014年文化功労者。

2)「〈おくやみ〉小池和男氏」『日本経済新聞』2019年6月27日朝刊35面「社会2」

小池和男氏(こいけ・かずお=法政大名誉教授)6月18日,肺炎のため死去,86歳。告別式は近親者でおこなった。喪主は長男,元氏。専門は労働経済学。職場に足を運ぶ聞き取り調査をもとに研究に取り組んだ。著書に「日本産業社会の『神話』」など。

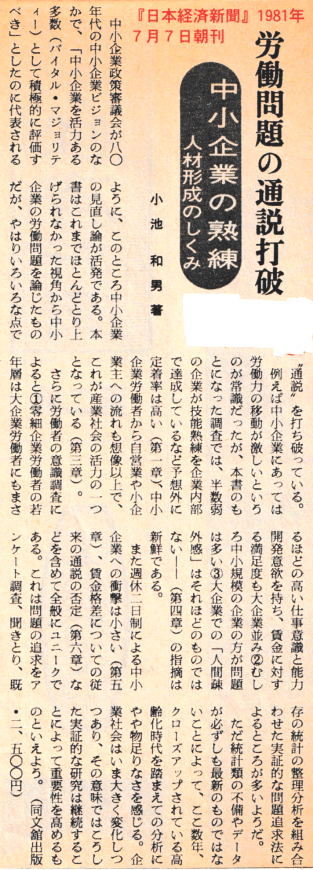

※-3 小池和男『日本の熟練』有斐閣,1981年など

a) 小池和男は数多くの著作を公表してきたが,なかでも『中小企業の熟練-人材形成のしくみ-』同文舘出版,1981年と『日本の熟練』有斐閣,1981年は,当時における日本の労働経済,それも製造業の現場労働者の熟練問題をいかに理解し,概念化するかに関して,その根幹からする再考を実証学的におこなっていた。

前段に挙げた小池和男の2著については,本ブログ筆者がもっていた小池の本のなかに挟みこんであった『日本経済新聞』が,1981年7月と6月に書評を掲載していたので,切り抜きしてあったその書評を画像資料にして紹介しておく。

ネット上では関係の活字が拾えなかったので,このように画像で読んでもらえる体裁にした(なお活字が小さめで判読しづらいが,画面をさわれば拡大できる)。

b) さらに比較的新しい小池和男の著作『「非正規労働」を考える』名古屋大学出版会,2016年に対する書評も書かれていたので,これも以下に紹介しておき参考にしたい。

★〈ブックレビュー〉「『「非正規労働」を考える』小池和男著 日米の実例挙げ冷静に考察」-名古屋大学出版会・3200円- ★

=『日本経済新聞』2016/6/23,夕刊 =

「仕事の経済学」の第一人者による喫緊の課題の分析と解明の書である。

人材選別機能,雇用調整機能,低技能職務の3つの側面をもつ「非正規労働」の現実を,雇用する側とされる側を,冷静に事実に即して考察している。日米の実例が実に豊富である。その結果,「非正規」労働にまつわる議論がもつ陥穽(かんせい)を実に見事に浮き彫りにする。

彼らを単なる低賃金の使い捨ての存在とみるのは危険である。もともと「世に弊害のない制度」などないのだ。大切なのは積極的な改善だ。評者の調査結果でも,製造業の中小企業の多くは,人材派遣とのマッチングでやっと採用できているのが実際である。

c) 藤本宏隆稿「〈書評〉小池和男 著『海外日本企業の人材形成』」,独立行政法人労働政策研究・研修機構『日本労働研究雑誌』第582号,2009年1月,https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2009/01/pdf/086-095.pdf

これは,15年前に書かれていた小池和男のまた別著に対する書評である。この書評は,小池の日本経営における知的熟練「論」の概要を理解するさい,その助けとなる記述を与えている。以下の段落を引用しておく。

はじめにお断りするが,本稿は厳密には書評といえない。 私は小池氏の弟子筋でもないし,労働経済が専門でもない。 また本評は,書評というより讃辞に近い。 その点,本誌の書評の役割を果たしておらず,読者諸兄には申し訳ない。

日本企業の海外生産拠点の研究者には重鎮・論客も多く, 本来はその方々によるスリリングな書評があるべきなのだろうが,評者としては,今回ばかりは書評失格といわれても,讃に徹したい。

本書は,労働経済学の泰斗小池和男氏の最新作にして,実証の最先端を示す本格的研究書である。 日系企業の海外拠点における人材形成が主題であるが,実際の議論は,それを超えて広がる。 小池理論のさらなる玉成であり,現段階での集大成ともいえる。

私事で恐縮だが,評者は,日本の産業競争力の研究をする中で,日本および各国には,背負っている歴史の違いから,異なるタイプの組織能力が進化し,偏在し,それが日本や各国における産業の比較優位の源泉となる,と考えるようになった。 では,その 「日本に偏在する組織能力」 とは何か。

それを知るには,日本で競争力を持つ現場,たとえば自動車産業のそれを観察し,そのエッセンスを凝縮すればよいわけだが,そうした企業が行う組織ルーチンは,かんばん,整流化,品質作り込み,標準作業,アンドン,ポカヨケ,予防保全,多工程持ち,セル生産,助け合い,等々,それこそ何百とある。

これらを順次,濾過し,凝縮し,エッセンスを抽出すると,何が残るか。 産業や企業の特殊性を捨象していったとき,最後に残ったのは,結局 「多能工のチームワーク」 であった。 そして気づいた。

これこそ,小池氏が長年指摘してこられた,「知的熟練」論の直接的結論ではなかったか。多能工のチームワークは,生産現場だけでなく,生産準備の現場,製品設計の現場,購買の現場にも及ぶ。

以上,藤本宏隆は,小池和男を無条件にべた褒めするだけの「賛辞のための書評」を送っていた。その意味では,とても学問的なやりとりとはみなせない,単なる “お世辞の交流” になっていた。外交辞令的に終始し,内輪褒めだけするみたいな発言は聞き苦しい。

※-4 小池和男はなぜ「自説に対する批判」に答えていなかったのか

a) 日本ブログ筆者はだいぶ以前であったが(15~16年前),主題「日本経営学の歴史,その社会科学論としての回想」,副題1「社会科学性を欠如させてきた日本における経営理論史にまつわる問題」,副題2「対決的な議論や真正面の真剣勝負・論争から逃避する日本の学究」とそれぞれ題した一文を公表していた(現在は参照不可)。

ここでは,そのなかから,本日の記述に直接関連する段落を抽出しておく。少し長めの再掲載となるが,大事な論点にかかわるところなので,あらためて再掲しておきたい(若干,表現を補正)

小池〔和男〕は「知的熟練・論」を主張していたが,この日本独特の熟練「論」が,日本ではあまり尊重されていないと憤っていた。だが,その小池に対しては批判も多い。とくに,野村正實は執拗に小池を批判してきた。

『大原社会問題研究所雑誌』の「知的熟練論の実証的根拠-小池和男における理論と実証-」(第503号,2000年10月)をみると(これはネットで読むことができる),その批判はまことに厳しいものである。単行本として『知的熟練論批判-小池和男における理論と実証-』ミネルヴァ書房,2001年にまとられていた。

小池が「知的熟練」を主張するときに使った「仕事表」なるものが,小池の創作だというのである。これが事実とすれば,笑ってすませられる問題ではない。実証性をウリにしている小池が,データを捏造(?)しているのだとしたら,これは研究者としての生命にかかわる問題だろう。

第10回(2009年度)『読売・吉野作造賞』を授賞されたときに撮影の写真

その批判に対して,小池和男はきちんとした再反論をしていなかったようだ。そうこうしているうちに,小池がまた本を出した。『日本産業社会の「神話」-経済自虐史観をただす-』日本経済新聞出版社,2009年である。

註記)http://2ch.money03.com/2009/06/vs-1.html

小池和男はそれ以降もさらに2015年9月まで,つぎのように自著の公刊を重ねている(以下に枚挙した著作以後も,小池はさらに公刊した著作があった)。

◇-1『高品質日本の起源-発言する職場はこうして生まれた-』日本経済新聞出版社,2012年1月。

◇-2『強い現場の誕生-トヨタ争議が生みだした共働の論理-』日本経済新聞出版社,2013年6月。

◇-3『なぜ日本企業は強みを捨てるのか-長期の競争 vs.短期の競争-』日本経済新聞出版社,2015年2月。

◇-4『戦後労働史からみた賃金-海外日本企業が生き抜く賃金とは-』東洋経済新報社,2015年9月。。

b) 金子 勝『市場と制度の政治経済学』東京大学出版会,1997年

金子 勝の本書は,小池和男とは別人の著作であるが,後段において関連させる議論を予定しているゆえ,ここでとりあげている。金子のこの本に対する「アマゾンのブックレビュー」として,1点のみ寄稿されていた。参考にまでいうと,本日(2024年6月2日)時点でもなお,この1点にとどまっていた。

その全文は紹介しないで,その冒頭の段落のみ以下に引用しておく。評者は「仮面ライター」を名のる人で,評価は「5つ星のうち 4.0 『金子経済学』の基礎理論を展開」であった。こう述べていた。全文ではなく一部を引用する。

著者の金子 勝教授については,「悪魔の予言者」とか「貧乏神」なる罵詈が投げつけられ,挙げ句の果てには「隠れマルキスト」と悪罵されているが(私には,「隠れキリシタン」とした方が正鵠を射ていると静思するけれども……),氏の唱導する「セイフティ・ネットの政治=経済学」の基本的な理論構造が本書で闡明されている。

マルキストたちのほとんどが姿をくらましてから(全員ではない),早,四半世紀以上もの時間が経った。1997年にこの『市場と制度の政治経済学』を書いていた金子 勝は,本書のなかで,第5章「企業組織と制度分析」の第3節と第4節をを充てて(110-141頁),徹底的に小池和男の知的熟練「論」の論破を試みていた。

ところで,この金子 勝の批判に小池和男が応じた様子は,その後においてうかがえなかった。なぜか?

c) 野村正實『知的熟練論批判-小池和男における理論と実証-』ミネルヴァ書房,2001年が,小池和男の知的熟練「論」を根本から批判する浩瀚な著作として,与えられていた。だが,小池はこの種の〈自説に対する言及〉にも応えていなかった。

金子 勝にいわせると,野村正實から小池和男に対して提示された批判点は,「理論的批判としては体系性をもっていないが,小池の理論的体系性を崩すのに十分な材料を提供してくれている」と要言されていた(金子『市場と制度の政治経済学』115頁)。

小池和男の知的熟練論は,日本的経営論(日本型・日本式の企業管理論)に関していうのだが,日本の会社における知的熟練問題が “日本特殊的に個別類型” だという主張を,全面的に否定しようとする意図を提示していた。

ところが,小池はこの自説(創見)に対して返されてきた「反論・異説・批判」をいっさい顧慮しないまま,その後において20年間以上,ただその自説を維持してきた。そうであったとなれば当然のこと,つぎの※-5のような,強烈な異議が提示されていた。

※-5「野村正實『知的熟練論批判』(2001)」『mokoheiの読書記録帳』2018-05-20,http://mokohei.hatenablog.com/entry/20180520/1526802008 の紹介

この野村正實の論稿は,上掲のリンク先住所でじかに読めるので,興味ある人は,こちらでその全体を読み,理解を深めてもらうのもよし,である。

a) 今回とりあげる話題は以前,小池和男のレビュー後に小池批判をおこなう著書があるのをしり,読んだ,野村正實の著書『知的熟練論批判-小池和男における理論と実証-』ミネルヴァ書房,2001年である。

野村はすでに一度,小池の「知的熟練論」の理論面での批判をおこなっていた。私〔当該 Hatena ブログ主 mokohei 〕もレビューしたが,遠藤(遠藤公嗣『日本の人事査定』ミネルヴァ書房,1999年)が提示した,人事考課における「仕事表」の捏造の可能性に触発され,理論だけでなく実証面も含めて批判をしなおしたという著書が,本書『知的熟練論批判』である。

実際のところ,本書のような著書が存在することじたいが憂うべき状況だといえる。小池の議論が,いかにおかしな事実認識・曲解した解釈をもっているか,そしてそれを支持してきた小池周辺の論者に対しても,一定の批判をくわえる内容となっている。

本当ならば,本書よりも強烈に小池を批判するだけの材料があるように思うが,野村自身,その点はかなり意図的に押さえて論述していることがみてとれる。

b) 日本の労働者の熟練を示す指標とされた「多様な職場の経験」を,本書『知的熟練論批判』は,〔19〕77年から展開していた「キャリア熟練論」の一環と捉えている。

確かに日本の労働者は,他国の労働者よりも多様な職場体験をしている点は,実証的に示されている。しかし,このことが能力的な「熟練」につながるのかについて疑問は,熊沢 誠がさきに提示していた。

確かに,小池和男『日本の熟練』有斐閣,1981年においても,その熟練は間接的にしか提示されていなかった。それを実証するものではまったくなかったのである。

野村は,その壁を超えるために用いられたのが,小池の「知的熟練論」であると指摘した。そして,その熟練度を客観的に示す指標として提示されたのが,小池が「仕事表」と呼んだものであった。

この「仕事表」は,ある企業(日産自動車)のものを想定したとされているが,この仕事表は著書ごとに内容が変わっているという(英訳にされたものさえも改変されている)。

抽象化するための目的でその改善をおこなったといった理由があるなら,まだ分からなくもない。ところが,そのような意図が読みとれず「論理的にも,倫理的にも,感覚的にも,私の理解力をはるかに超えている」と,野村はいっていた(『知的熟論論批判』38頁)。

また,この「仕事表」の考え方は少なくとも,もとの日産自動車の評価制度とも大きく異なると説明されていた(同上書,90頁。中西・稲葉,1995「日本・日産自動車の『給与明細書』」には,実際の評価制度が示されており,それが小池の仕事表の位置づけからは大きく乖離していることが示されていた)。

「仕事表」の活用の性質については,以前小池がこだわっているとみた「二項図式」の考え方が色濃く反映されており,「仕事表を活用しないと熟練は形成されない」としていた。

「仕事表が存在しないとすれば,どのような事態になるであろうか」。仕事表が存在しないと,「だれも異常や変化に対処しようとしなくなる」し,「知的熟練は形成されず,異常はみのがされてしまう」。

また査定において査定者の恣意性を少なくすることができず,「よく働いても高く評価されるとは限らず,だれも努めて働こうとしないであろう」。

「すなわち,熟練が形成されないだけでなく,勤労意欲も消滅してしまう。知的熟練論によれば,仕事表は職場の労働関係の中核である。」(24頁,引用は今井賢一・小宮隆太郎編『日本の企業』東京大学出版会,1992年,330-332頁)。

c) また,興味深かったのは,遠藤公嗣『日本の人事査定』1999年の発刊後に展開された「知的熟練論」(本書では,刷新 知的熟練論)での「仕事表」のとりあつかいであった。

小池の極端な二項図式論にもとづけば,つぎのような推論はほとんど妥当であるように思えるが,「仕事表はほとんどの大企業が査定の重要な参考資料として用いている」ものであったと説明されていた。「

小池は直接明言しているわけではないが,ほとんどの大企業に仕事表が存在している」はずである。というのは,小池は,「大企業ではほとんどが統合方式」であると指摘している。すなわち,ほとんどの大企業に知的熟練が存在している。したがって,知的熟練を形成する重要な手段である仕事表も,ほとんどの大企業に存在しているはずである。

そして,仕事表が査定の「重要な参考資料」である以上,ある会社のなかにおいて,仕事表を用いている生産職場もあれば,用いていない生産職場もあるということであるならば,ある生産職場では仕事表を「査定の重要な参考資料」とし,別の生産職場では仕事表なしで査定をおこなうことになる。これでは,全社的な査定の公平さが存在しないことになる」(遠藤,216頁)。

d) しかし,刷新版の知的熟練論段階における小池は,遠藤の指摘を受けることで「2枚一組,定期的改訂,査定の重要な資料としての仕事表が実在することへの信頼性回復は,具体的な仕事表を提示すること以外にありえなくなった」(278頁)。

しかしまた,実際にそれが実在するわけではないので,妥協するかたちで「仕事表」が示されることになったのだが,「真の(経験の)幅をみるには,仕事表だけに頼ってはあぶない」(小池和男・中馬宏之『もの造りの技能-自動車産業の職場で-』東洋経済新報社,2001年,29頁)と述べていた。

ところが,野村によれば「具体的にどのような判定プロセスをへて小池は上述の技術評価に至ったのか,フォロー〔追跡・確認〕することはできない」(野村『日本の人事査定』275頁)と述べる方法でもって,技能評価を小池はおこなっていたのである(小池・中馬『もの造りの技能』35頁)。

野村はさらに述べる(=追究する)のを避けているが,それでは小池の主観的判断で述べていることにしかならない。そして,あろうことか小池は,みずからが固執していた「仕事表」への態度を変えてしまい,その価値を事実上否定したのである。

e)「事実認識問題」についてどう考えるか?

野村は「社会問題」のとらえそこねの議論のなかで,「現われている事実じたいの誤認」と呼んだ論点については触れるのを避けていたが,小池の事例はまさにこれに該当するものといえる。

この論点を非常に厄介にさせていたのは,この論点は「観察者」の主観に依存しなければいけないようなデータ(事例)のとりあつかいをすべき(⇒そうしなければならなくなる)点が,どうしても〔前面に〕出てきてしまうからであった。

この論点について,野村は大きな問題をみてとっており,唯一の解決策として「専門家集団」をとりあげている。

「私は,このようなモラルハザードを防ぐ唯一の方法は専門研究者集団による厳しいチェックである,と考えている。調査報告書が専門研究者集団によって厳しくチェックされると思えば,資料の創作や,恣意的な資料の改変をおこなう気持は生じないであろう。したがって問題は,専門研究者集団が調査報告書の信頼性を検証できるかどうかにかかっている」。

「もはや,実態調査研究者は発見した事実を歪めることなく報告している,という素朴な性善説を前提とすることはできない。モラルハザードは起こる,と考えなければならない」。

「モラルハザードを起こさせないためにはなにが必要か,資料の創作にもとづく報告書が公刊されてしまった場合,どのようにしてそれを判別するのかという問題を,実態調査に関係するすべての研究者が考えなければならない」(野村『日本の人事査定』292頁)。

このような専門家集団であれば,確かに社会調査に対しては事実を歪めずに議論する余地はある。しかし,これでもデータ収集の段階で改変することについては,個人に依存してしまえば防ぐことは難しく限界がある。

これに代わって,データ採取にあたり「追試可能」な条件を明示していることが,科学的には重要であるといえる。その意味では匿名性というのはできるかぎり避けなければならない。とくに社会問題や日本人が素朴に語られる場合は,この匿名性が結果的に強くなり,追試できないことも多い。これが問題である。

f) もう一点,可能性としてだけあるのは「全体的な著者の主張をみて,矛盾がないかどうかを検証する」という論点である。小池のケースの場合は,データの虚偽性というのが相当明確なケースであるため,この論点でもそれがほとんど明確になるし,実際,野村もこのアプローチで小池の「仕事表」の虚偽性を間接的に示すことができた。

たとえば,小池は言葉の選択する時にきわめて一貫性が欠けており,野村は「同じパラグラフに「保全専門労働者」「保全の人」「保全専門者」という3種類の表現が使われていることじたい,小池が言葉をいかにルースに使用するかを表現している。」(野村『日本の人事査定』124頁)と,批判されている。

新堀道也のレビュー 註記)でも「理念型」の場合として述べたが,キーになる用語の概念が定まっていないような議論というのは,曲解につながる。たとえ小池にその自覚がなくても,読者がそれを誤解する可能性を減らすというのは分析者にとっては当然必要な点であり,小池はこのような曲解を「仕事表」の提示のなかでも繰り返し続けたのである。

註記)これは,「新堀通也『「見て見ぬふり」の研究』」(1987=1996) その1」『mokoheiの読書記録帳』2018-04-30,http://mokohei.hatenablog.com/entry/20180430/1525063446 の記述のことなど。

g) また,虚偽である「仕事表」の1989年の登場は,それまでの小池の理論を体現したものとして登場していた。この点は,小池の論述の経過をみることで確認できている。いいかえれば「仕事表」を実在化させるだけの条件は,1989年以前にすでに整えられており,突然「理論」だけのものであったものが「現実化」したのである。

「ここにおいても(以前の1985年の論文だけでなく,1987年の論文においても)小池は,「ふだんの作業」と「ふだんとちがった作業」という概念を「用意した」のは,自分であると主張していた。そうだとすると「生産労働者」の作業を「ふだんの作業」と「ふだんとちがった作業」に区分したのも,小池自身になる。

ところが,完成版知的熟練論の時期以後(1989年以後),「ふだんの作業」と「ふだんとちがった作業」という概念は,小池がオリジナルに考え出した概念ではなくなっていた。小池の功績は,会社がおこなっていることを紹介したにすぎなくなった」(野村『日本の人事査定』118-119頁)。

h) このように,本書で述べられている小池の態度をみていくと,私〔引用されている当該のブログ主〕が,小池のレビューの最後に引用した内容(青木正彦・小池和男・中谷 巌『日本企業の経済学』TBSブリタニカ,1986年,34頁)じたいも,海外の職場の事例を曲解して示された虚偽なのではないかという仮説〔疑念〕が,現実味を帯びてくる。

ただし,小池のケースは特殊であり,ある意味で簡単に議論のおかしさに気づくことができる内容であった。

小池自身に悪意がある可能性は低いものかもしれない。しかし,これが「悪意」をもったケースなのであれば,その虚偽を見出すことは困難になりかねない。論者の主張を信頼して,性善説的態度をとることは簡単である。だが,野村のとったようなアプローチによって虚偽の可能性を述べるような方法は,むずかしいものにも思う。(引用終わり)

以上,「野村正實『知的熟練論批判』(2001)」『mokoheiの読書記録帳』2018-05-20 を介してとなったが,小池和男の知的熟練「論」に対する疑問の提起,批判点の指摘を具体的に確認してみた。そうはいってみても,問題は小池のほうから応答がないかぎり,それら疑問・批判点に関する進展は期待できなかった。

小池和男に向かっては,学術的な作法にかかわる基礎的な問題(手順・作法)も含めて,長年にわたり提唱してきた知的熟練論として展開されてきた理論枠組・概念設定そのものに関していうとすれば,看過できない重大な疑問が明確に提示されつづけてきた。

にもかかわらず,小池和男はそれら批判者との対話の機会を設けてこなかったどころか,学問的な接触すら故意になのかおこなわない「立ち位置」を保持してきた。この学問のあり方に関しては,重大な疑念が抱かれて当然であった。

ちなみに,ウィキペディアにおいて小池和男は,こう解説されている。冒頭に設けた人物紹介と重複するが,ここであらためてつぎのように紹介しておく。

聞き取りや国際比較を実地におこなう研究スタイルや,日本の労働形態を肯定的に強調する立場を採る。

1979年『労働者の経営参加』でサントリー学芸賞。

1988年『人材形成の国際比較』で大平正芳記念賞受賞。

1996年 紫綬褒章受章。

2009年『日本産業社会の「神話」』で読売・吉野作造賞受賞。 2014年 文化功労者。

2019年6月18日7時18分,肺炎のため,千葉県浦安市の病院で死去,86歳没。

学問に批判がつきものである点は,学究であれば否定する者はいない。だが,小池和男の学問・理論は結局,それを回避してきた。小池の研究成果は,前段の解説のようにいくつもの賞を授けられ,国家からも評価され,功労ありと国家が認定していた。

ところが,小池において中心の関心事であった「日本的熟練論」に関する議論の展開に対しては,同学の識者たちから批判の提示や疑念の問いかけがなされていたにもかかわらず,小池自身はいつも,それを迂回する “学問の立場” にあった。

そうであったとしたら,小池和男の学問に関するその真価は,いまだに定められず彷徨状態に係留されてきたと形容したほうが,より適切な位置づけになる。

ともかく,「なんとか賞」だとか「天皇からもらった勲章の位」でもって,特定の学者の真価がより適切に間違いなく評定できるというわけではない。そのように判断を下したほうがよいような実例は,けっして少なくない数,存在してきた。ノーベル平和賞を想起するまでもない。

---------【参考文献の紹介:アマゾン通販】---------

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?