社会科学者の研究方法,その基本的な作法-経営学者の場合-

※-1 専門書の記述方法

社会科学者の研究方法としては,とくに経営学にかぎらない作法の問題であるが,とくに「注記の書きかた」に関した「若干の吟味」を,あらためておこなってみたく,この小考を記述することにした。

そして,その吟味を試みる対象は,「注記中に書く〈文章の中身〉」をめぐって議論を要求することになった。これを最初に断わっておく。

少し以前まで,明治大学経営学部に高橋俊夫(1939年生まれ,明大退職後は文京学院大学に勤務)という姓名の教授がいた。この学究は,明大の定年が近づいていた2010年代において,つぎのように矢継ぎ早に単著を公表していた。

『組織とマネジメントの成立-経営学の奔流-』中央経済社,2006年3月。

『株式会社とは何か-社会的存在としての企業-』中央経済社,2006年3月。

『企業論の史的展開』中央経済社,2007年9月。

本記述は,以上のうちから『企業論の史的展開』の中身に関して,とくに気づいた2点に触れてみたい。以下に第1点,第2点として記述していくが,第1点のほうがだいぶ長めの記述になる。

※-2 第1点

高橋俊夫『企業論の史的展開』,第5章「経営者革命」の注記 1) のなかに,こういう記述があった。

James Burnham;The Managerial Revolution ……(1941) 武山泰雄訳,『経営者革命』東洋経済新報社,1965年……〔は〕,学生時代に長崎惣之助訳で最初に読んだ。数年前,神田の古書店でガリ版刷りの訳本を入手,研究室のどこかに,確か通産省が国鉄かその調査部の訳になっていた。これを底本にして長崎訳が出たのではなかったのか,と思われる。

太字にした部分は後段で言及する

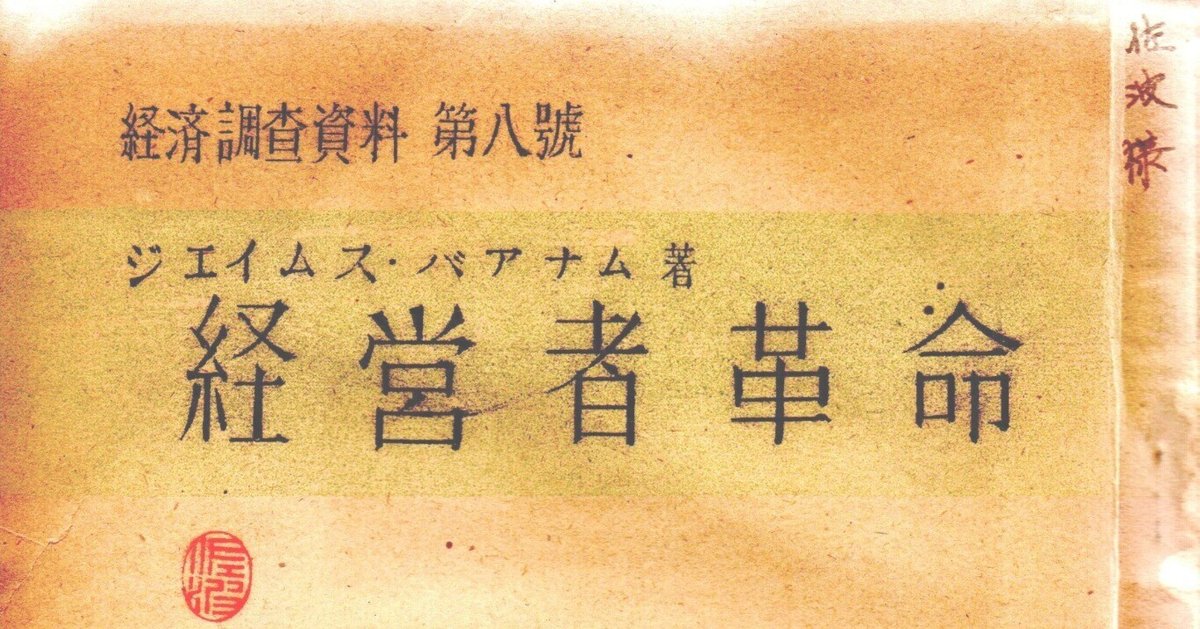

a) 本ブログ筆者の手元にもあった本なのだが,このジエイムス・バアナム『経営者革命』の日本語訳は最初に,「通産省鉄道総局総務局統計調査課,経済調査資料第八號,ガリ版刷り」として制作され,昭和23〔1948〕年11月に公表されていた。

この訳書の〈序〉を書いた鉄道総局総務局統計調査課の連絡責任者草間事務官も,翻訳作業が長崎惣之助の手になることを明記していた。

この運輸省鉄道總局總務局統計調査課訳(長崎惣之助 訳),ジエイムス・バアナム著『経営者革命』経済調査資料第8號,1948年11月には「奥付」に相当する頁は,本の中身としては編集・構成されておらず,存在させていない。

b) 本ブログ筆者の書棚にあったこのバアナム『経営者革命』の日本語訳本から,表紙と「序」を複写して紹介しておく。現物どおりの色あいでは提供できていないが,敗戦後3年ほどが経った出版事情を,よく反映させる状態:出来上がりの本であった点は,これでもよく伝わってくる。

この本には背文字がなく

元の所有者が手書きで題字を記入してあった

なお本文のなかには全体の翻訳作業が完了した日にちを

推定させる日付が書いてあった

それは1948年8月14日である

本書の翻訳が敗戦以前(戦争中)にガリ版でしかも公刊に近いていさいで

製作されていた可能性はきわめて低い

ほとんどありえなかったと推理するほかない

ところで,この本ブログ筆者の所蔵するこの現物には,上の画像でわかるように,元保有者の手書きになる「名字の佐波」と,三文判が捺印されている。推測するに,このバーナムの日本語翻訳:ガリ版は,制作されたのち関係方面に広く頒布された可能性が想像できる。佐波という人物は,その頒布を受けた人物らしい。

謄写版(ガリ版)による印刷枚数は通常,500部が限界とされている。このバアナムの翻訳本が実際には何部が製作され,どの方面にどのような人物たちに配付されていたかは,いまとなってはしる由もない。

ともかく,敗戦直後史における企業経営観の変遷を反映させた「経営学・思想文献史」の一翼を構成した重要な文献の1巻が,このジエイムス・バアナム著『経営者革命』経済調査資料第8號,1948年11月であったとみなしてよい。

c) だいぶ以前になるが,本ブログ筆者の手元に残されていたメモによれば,2008年1月22日正午の時点で,インターネットのサイト〈日本の古本屋〉でその「Burnham の訳本『経営者革命』」の販売状況を検索してみたところ8店が出品しており,そのうち2点がそのガリ版刷りの本(1948年)を売りに出していた。

その2点は,京都の「書砦梁山泊」と東京の「文紀堂書店」が,それぞれ4千5百円と4千円の値段を付けて,ネット上にその情報を提供していた。

ところで参考にまで,本日2024年4月10日午前6時半に「経営者革命」を検索語に入れて,同じく〈日本の古本屋〉で探してみたところ,長崎惣之助訳が1冊,武山泰雄訳が3冊出ていた。

すなわち,いまの時点なっては,「ガリ版刷りの本」として最初に製作されていた『経営者革命』は,時期的な関係があってか,古本としてはさすがにその現物が売りには出ていない。

以上はもちろん,インターネットのサイト〈日本の古本屋〉を検索して調べた話だから,絶対的な結論ではない。しかし,インターネットの時代におけるそうした調査結果ゆえ,それなりに意味のありうる報告だと解釈しておけばよい。

d) 以上,古本市場でバーナム『経営者革命』を探してみたらという話題になっていたが,要は,James Burnham,The Managerial Revolution,1941 については,3種の訳本があった。

◆-1 運輸省鉄道總局總務局統計調査課訳(長崎惣之助 [訳] ),ジエイムス・バアナム著『経営者革命』経済調査資料第8號,1948年11月。

◆-2 長崎惣之助訳,J. バーナム著『経営者革命』東洋経済新報社, 1951年11月。

◆-3 武山泰雄訳,ジェームズ・バーナム著『経営者革命』東洋経済新報社, 1965年11月。

したがって,もともと長崎惣之助が◆-1を飜訳していた事実を踏まえれば,◆-2がこの◆-1「を底本にして長崎訳が出たのではなかったのか」というような,推測的にのみ語ったかごとき,つまり前後関係が妙に観じられる記述は,学術書の注記内容にふさわしくない表現ではないかと感じた。

前段枠内に記述したさい「太字部分」にした文章は,執筆者の高橋俊夫「自身が◆-1をもっている」かのように思わせる(=匂わせる)書き方をしていた。

だが,実際には,その「自分の所蔵していたらしい◆-1」を参照しないままに,高橋俊夫が文章を書いていたかのような〈筆致〉になっていた。

通常であれば,論文を書く段となれば,このような執筆の仕方はしないはずだし,もとよりそうはしないと推断できる。

つまりは,その執筆の過程では必らず,◆ー1の,運輸省鉄道總局總務局統計調査課訳(長崎惣之助 訳),ジエイムス・バアナム著『経営者革命』経済調査資料第8號,1948年11月の「現物」は,面倒でも,一度は実際に取りだして確認したうえで,著作の原稿を書くさいには参照するはずである。

その程度の作法(手順としての確認作業)が,しないで済まされるわけがない。そういって断言してもいいくらい当然も当然に,「その文献をあらためて確認しておくための手はず」は,事前に「施されていた」はずだと思いたかった。しかし,そのようにはなっていなかった。

e) ともかく,高橋俊夫『企業論の史的展開』第6章「専門経営者論」の注記 13) 14) は,バーナムの『経営者革命』が

「昭和26(1951)年,長崎惣之助訳も刊行されている。書棚のどこかに入っているはず。だが,もう1冊,おそらく戦時中か,ガリ版刷で出ているのも神田の古書店で見出して,研究室のこれもどこかに。しばらく見ていないが,もっている」

とも記述していた。

けれども,学術書のなかで,こうした「アイマイ」かつ「わざわざ典拠の信頼度を薄めてしまう」ような論及を残すことは,ぜひとも避けなければいけなかった。

専門書のなかで学術的に記述しておく関連事項であるならば,この点は,その文献じたい,該当の現物を実際に取り出し,手にしたうえで,これを確認しつつ,より明確な記述をこころがける点は,申すまでもない手順であった。

f) また,バーナム『経営者革命』1941年を,ガリ版刷りであっても戦時中に翻訳し,公表する者がいたと「推論的に説明された」点は,想像しにくいものだと受けとるほかなかった。なぜならば,そう受けとめたほうが,戦時体制期も太平洋戦争(大東亜戦争)の時代の様相により即した,現実的な観察になりうると思われたからである。

どういうことか?

たとえば,1941年といえば昭和16年だが,このころ,旧「満洲国」に創立されていた建国大学で経営学者として講義を担当していた山本安次郎は,当時における学問を囲む情勢に関して,海外文献の入手・調達事情についてはこう回顧していた。

当時の日本は,「準戦体制から次第に戦時体制に移行し,経済統制が強化され,激化する戦争の影響もあって,自由な研究や発表もとかく妨げられ,外国文献も途絶えて研究は停滞しがちとなり,さらには中止のやむなきに至り」というふうに描かれていた。

註記)山本安次郎『日本経営学五十年-回顧と展望-』東洋経済新報社,昭和52年,48-49頁。

g) 戦前・戦時期の日本は,時代区分をするとしたら,こういう事件の発生が節目になっていた。

◎ 準戦体制の開始時期は,1931〔昭和6〕年9月「満州事変」からであった。⇒以降,非常時と称された。

◎ 戦時体制の開始時期は,1937〔昭和12〕年7月「日中戦争」からであった。⇒以降,戦時期と称された。

ここではひとまず,日本が本格的に戦争体制に突入したとする時期を,あえて大東亜=太平洋戦争に限定しておき,話を進めていく。

とすると,この戦争が始まった1941〔昭和16〕年においては,アメリカのニューヨーク市で発行された James Burnham,The Managerial Revolution,1941 の英語版原書は,日本に居る研究者が簡単に入手できるような状況にはなかった,と推測しておくのが順当ではないか?

その推測をつづけた話をする。

h) 敗戦後になってから〔だと判断しておくわけだが〕,このバーナムの本の存在をしった長崎惣之助(など)が,翻訳に値する本だと評価して早速,その作業にとりくんで1948年にこの日本語訳をガリ版刷りで制作したと判断したほうが,より無難かつ順当な解釈になるのではないか。時間的な前後関係としても,そのような解釈は可能である。

東京商科大学産業能率研究所編『アメリカ経営学研究』経営評論社,昭和23年2月は,冒頭論文に古川栄一「アメリカ経営学の特質」を編成していたが,これには脱稿期日として昭和21〔1946〕年9月6日が記されていた。

この論文のなかで古川が挙げているアメリカ経営学の主要文献は,1910年代2冊,1920年代4冊,それに1931年の2冊であった(同書,3-4頁)。戦争の時代が,当時まだ脱亜入欧の方途を辿るほかなかった日本の学問に対して,文献史の領域においては「長期間の歴史的空白」をもたらしたことが理解できる。

※-3 第2点

ところで,関連していうが,ロバート・A・ゴードン著,平井泰太郎・森 昭夫訳『ビジネス・リーダーシップ-アメリカ大会社の生態-』東洋経済新報社,昭和29年という表記(高橋俊夫『企業論の史的展開』第6章「専門経営者論」本文166頁,注記205頁)は,元のそれに忠実ではなく,その意味において正確ではない。

ゴードン著,平井泰太郎訳の同書の「正確な題名」は『ビズネス・リーダーシップ』であった。東京都心のビジネス街などを歩いていると,「何とかビルディング」という名前には,「○○ビルディング」ではなく「 ▽▽ビルヂィング」と書かれたものが,いくつもあったことに気づく。この事実もなにかの参考になる。

それにしても,著作・論文の校正作業においてはとくに,引照した文献との照合作業を綿密におこなう必要がある。これをしっかりこなしておかないと,どうしても残してしまったミスを,あとでみつけては,なんともスッキリしない気分になる。

あらためて気をつけたい留意点であるが,このことはけっして人ごとではなくして,いつも留意を心がけたい点である。

---------【参考文献の紹介:アマゾン通販】---------

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?