三笠宮崇仁の戦争体験(1)

※-1 戦前・戦中の皇族男子は満10歳になると旧帝国陸海軍の将校に任官される決まり

戦前・戦中の皇族男子は「皇族身位令」(明治43〔1910〕年3月3日皇室令第2号),第二章「叙勲任官」の十七条によってこう定められていた。

「皇太子皇太孫ハ満十年ニ達シタル後陸軍及海軍ノ武官ニ任ス 親王王ハ満十八年ニ達シタル後特別ノ事由アル場合ヲ除クノ外陸軍又ハ海軍ノ武官ニ任ス」

本日の話題にとりあげる三笠宮崇仁は生没年は,1915年12月2日~ 2016年10月27日であったから,

「満州事変」が起こされた1931年9月18日のときは 15歳,

日中戦争が開始された1937年7月7日のときは 22歳,

大東亜(太平洋)戦争が開戦された1941年12月8日のときは 26歳

になっていた。

それゆえ,三笠宮の場合は陸軍将校としての軍歴を「満10歳のとき」から始めていた。それゆえ,「非常時の時代」から「戦時体制の時代」に進んでいた当時における「大日本帝国の軍部中心・政治過程」のなかで,皇族男子として軍人の任務が,どのように付与され果たしてきたか, “関心がもたれてよい当然の話題” になる。

宮内庁ホームページには,「満10歳にしていきなり少尉に任官していた」三笠宮崇仁の学歴を,「学習院中等科を経て陸軍士官学校ご卒業」「騎兵連隊でご勤務」「昭和16年陸軍大学校ご卒業,後参謀としてご勤務」と記されている。

註記)「三笠宮家」『宮内庁』https://www.kunaicho.go.jp/about/history/history05.html

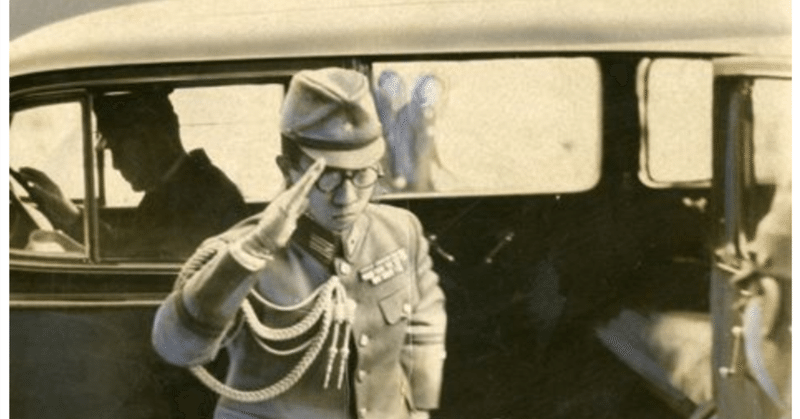

付記)冒頭の画像は,1944年1月,中国戦線から帰国したさいの写真。『東京新聞』2023年3月2日から。

つまり,三笠宮崇仁の場合,陸軍士官学校に入学する以前から,つまり少年時代からすでに将校の地位を付与されていた皇族男子の1人であった。しかも,将校たちにとっては超難関であった陸軍大学校にも,その資格を問われる,入学試験を受けるという以前に,無条件に入学できていた。

一般に,陸軍大学校を卒業していない将校は,帝国陸軍において将官にまで昇進するのはむずかしかった。「天保銭組」にあらざる「無天組」でも将官になれる者は,陸士同期の1%程度にとどまった。そして,佐官以下に終わった30%弱の将校の大半は,戦死,病死,事故死あるいは事件を起こしての予備役入りとなっていた。要は,陸大を卒業した者は,よほどのことがないかぎり将官になれたのである。

三笠宮が自身が生まれてきた時代が時代であっただけに,皇族男子としての彼は陸軍将校の立場を与えられ,戦場に派遣された。生命の危機にさらされる戦場に自身が投入される場面はありえなかったにせよ,太平洋戦争と呼ばれる時期になったからではあったが,中国戦線に派遣された体験を通して,日本軍の「三光作戦」〔ということばで代表される〕の実態をしりうる立場となった。

本日のこの記述は,三笠宮が自分の戦争体験を介してであったが,とくに敗戦後しばらくの時期において,旧大日本帝国の戦争問題史に関する問題意識を,それも日本社会に向けて具体的に問いかけた出来事に注目し,これを議論する。

※-2 皇族軍人として三笠宮崇仁が体験した戦争の意味あい・真価

要点:1 軍人勅諭が三笠宮には適用されなかったのは,しごく当然の事情であった

『皇族身位令』(明治43年皇室令第2号)

第十七条 皇太子皇太孫ハ満十年ニ達シタル後陸軍及海軍ノ武官ニ任ス

二 親王王ハ満十八年ニ達シタル後特別ノ事由アル場合ヲ除クノ外陸軍又ハ海軍

ノ武官ニ任ス要点:2 三笠宮の語る戦争体験は括弧づきでしか聴けない

結局,三笠宮崇仁の戦争体験は皇族待遇「基準」になる特別待遇であった。だから,ある意味でその体験はとても優雅なものであった。

しかも,この三笠宮が書いたその皇軍批判文書,「三笠宮『支那事変に対する日本人としての内省(幕僚用)』昭和19年1月」が,三笠宮が,1943〔昭和18〕年1月から翌1944〔昭和19〕年1月まで,「若杉参謀大尉」の仮名で南京の支那派遣軍総司令部勤務を体験するあいだに,日中戦争における日本軍の暴虐,いわゆる三光作戦も認知するに至っていた立場・状況のもとで執筆されていた。

補注)三笠宮崇仁は,「ご称号」として澄宮(すみのみや),「お印」として若杉(わかすぎ)をもつ。「若杉参謀大尉」の仮名とは,けっして「仮名」だとはいいきれない。

だから,三笠宮が置かれていた立場・状況に即して,それなりにあるいはその分を割り引いて読み,評価すべきものが上記の文書であって,あらかじめ留意をもって接するべきだという観方も可能である。この意見はそれなりに理にかなった解釈だといえる。

三笠宮はともかく,「支那軍派遣軍総司令部 若杉参謀」という筆名でもって,その「支那事変に対する日本人としての内省(幕僚用)」昭和19〔1944〕年1月を残した。この文書は要所に配布されたが《危険文書》とみなされ,三笠宮が転出後,同総司令部によって没収・廃棄されていた。

しかし,敗戦後50年経って,阿部信行元陸軍大将・元首相の遺品(国立国会図書館憲政資料室に公開されている「阿部信行関係文書マイクロフィルム」)註記1)から,須崎愼一(当時神戸大学教授)が三笠宮のその文書を発見し,これについて特集記事を組んだ『THIS IS 読売』1994年8月「戦後50年特大号」に紹介された 註記2)。

その『THIS IS 読売』1994年8月号の三笠宮関連記事の最後には,戦時中は「満洲国」の満洲電信電話新京中央放送局に勤務して活躍し,戦後は俳優となった森繁久彌も文章を寄せて,当時,その三笠宮の文書を森繁が入手・所持していた事情を語っている 註記3)。同誌『THIS IS 読売』の表紙に印字されていた宣伝文句を紹介しておく。

「スクープ !! 闇に葬られた皇室の軍部批判 『支那事変に対する日本人の内省』」「参謀・三笠宮の “危険文書” 発見」 「殿下に独占インタービュー『読めなかった中国人の心』」

註記1)http://rnavi.ndl.go.jp/kensei/tmp/kenseishozoichiran.pdf 『阿部信行関係文書』(MF:東京大学近代日本法政史料センター蔵)複製,マイクロフィルム8巻。

「阿部信行関係文書マイクロフィルム」から三笠宮のこの文書が発見された。須崎愼一「戦争責任指摘した貴重な史料」『THIS IS 読売』1994年8月「戦後50年特大号」78頁上段。

註記2)浅見雅男『皇族と帝国陸海軍』文藝春秋,2010年,238-239頁。

註記3)森繁久彌「すごい特ダネ手に入れた」『THIS IS 読売』1994年8月「戦後50年特大号」89-90頁。

三笠宮のこの文書「支那事変に対する日本人としての内省(幕僚用)」昭和19年1月は,皇族の一員それも昭和天皇の末弟であるからこそ執筆できた内容であり,「内部秘」ではあっても特定の範囲内に限って配布できていた。現時点から学問的に厳密に観れば,いいかえれば「日中戦争史」の研究成果に照らせばという意味になるが,その中身じたいにとりたてて注目すべき内容はない。

だが,『THIS IS 読売』1994年8月になった時点で,すでに高齢になっていた三笠宮自身--1915〔大正4〕年12月2日生まれで,1994年に満79歳,2016年没--が,戦時中に,そうした「皇軍自己批判」の文書を残していた事実があったこと,

そして,戦後も半世紀が経過した時点で,これが月刊誌にあらためて公表されたことは,国粋・反動・保守・国家全体主義・皇室主義の観念に凝り固まった人びとの立場・イデオロギーの評価からすれば,とうてい許容できないものであった。

三笠宮自身が皇族の1人とした発言は,それなりに評価すべき面があった。けれども,お決まりの紋切型になる文章もあった。この両面が含まれていたを断わったうえで,以下にまず,該当する段落を引用していく( 以下の a),b) に紹介する)。

なおここで,さきに説明しておきたい時代状況がある。

1940〔昭和15〕年3月30日,日本の軍事力を背景に,北京にあった「中華民国臨時政府」と南京にあった「中華民国維新政府」などを結集させた形態で,汪 兆銘を行政院長(首相)に据えた「中華民国南京国民政府」が樹立されていたことである。この国民政府は,それ以前から存在した蒋 介石率いる中華民国「国民政府」とは別個に,南京に樹立した政権であった。

a)「中国支配地域と日本の国力・経済力」

「元来〔汪 兆銘の〕国民政府は,日本が真に中国の為を想い,民衆を救い,統一国家を完成する為に作った政府と言うより,当時諸外国から非難された日本の侵略主義を掩蔽せんが為の,一時的思い付きによる小刀細工の観が深い」。

昭和天皇「陛下の御信頼も亦至って大であり,陛下は有難き大御心を以て,国府に対する日本の信義を完うせんの新方針を御允裁遊ばされて居る。吾人は成立の前記事項を反省し,本政府が真に中国4億民衆の為の『正しく』『強い』政治を行い,4億民心を国府に帰一せしむる如く,熱誠以て強力に支援しなければならない」。

「『八紘為宇』は国家目的にあらずして,国家及国民の道義的行動の必然的結果として,ご期待遊ばされるものであって『原因』と『結果』を混同してはならない。近頃の人々は此の錯覚に陥って,務むることを務めずして,結果のみ求めんとしているのは一大反省を要する」。

「尚日本の悪口ばかり言ったが,諸官の中には,『中国人口,土地余りに大にして,これに比するに,我が国力(経済)の小なること』と言うものがあるので注意を喚起する。そんなことは断じてない。我が国力(経済力)小にして,昭和6〔1931〕年以来14年間の戦が出来,更に世界最大の金持国,英米を向こうに廻してこれだけの戦が出来るだろうか。我が国力も経済力も中国に断じて負けない。国力経済力の使い方を誤ったのであると見なければならない」。

b)「中国戦線の実情」

「日本軍は赤筒を使っても,何を使っても知らん顔をして居るかと思えば,重慶が日本の真似をして赤筒を使えば,鳴物入りで卑怯だ,国際法違反だと騒ぎ立てる。何故日本は堂々と赤筒使用を世界に宣言しないか。強い犬は吠えない。従来を振り返って『聖戦』とか『正義』とかよく叫ばれ,宣伝される時代程事実は逆に近い様な気がする。『実行は最大の宣伝なり』」。 註記)以上,支那軍派遣軍総司令部 若杉参謀「支那事変に対する日本人としての内省(幕僚用)」昭和19年1月,『THIS IS 読売』1994年8月「戦後50年特大号」,66頁下段・67頁上段,67頁下段,67下段-68頁上段,72頁下段。

「最近の新聞などで議論されている」南京大虐殺について,「なんだか人数のことが問題になっているような気がし」ている。「辞典には,虐殺とはむごたらしく殺すことと書いてあり」「つまり,人数とは関係あり」えず,「私が戦地で強いショックを受けたのは,ある青年将校から,『新兵教育には,生きている捕虜を目標にして銃剣術の練習をするのがいちばんよい。それで根性ができる』という話を聞いた時で」あった。「それ以来,陸軍士官学校で受けた教育とは一体何だったのかという懐疑に駆られました」。

また,「満洲にいたある日本軍の高級軍医から聞いた話で」は,リットン「調査団の一行に,コレラ菌を付けた果物を出したそうで」ある。「しかし,それは失敗に終わったということで」あった。「関東軍が非常に大きな過ちを犯したことは確かで」あり,「あらゆる歴史的事件は,原因なくして生起する事はあり」えない。

「日清・日露の戦争に勝ったのは,実は政治的に勝ったので,軍事的に勝ったのではなかったことへの認識不足から,とんでもない結果になった」。「我々は今後もう一度,そうして関東軍が生まれ,そしてあんな行動をするようになったのか,戦史学として再検討する必要がある」。

註記)以上,聞き手=中野邦観,読売新聞調査研究本部主任研究員「何とかして戦争を終結させねばと…-インタービュー1時間半,50年ぶり “新証言” 」『THIS IS 読売』1994年8月,54頁下段-〔55頁は写真〕56頁上段,56頁下段,57頁下段,59頁下段。

※-3 三笠宮の具体的な発言

1)「三笠宮の発言:その1」

三笠宮崇仁『帝王と墓と民衆-オリエントのあけぼの-』光文社,昭和31年は,1943〔昭和18〕1月から1944〔昭和19〕年1月まで日中戦争に陸軍参謀として見聞きした体験を,つぎのように回顧していた。

わたくしの信念が根底か揺りうごかされたのは,じつにこの1年間であった。いわば『聖戦』というものの実体に驚きはてたのである。

罪もない中国の人民にたいして犯したいまわしい暴虐の数かずは,いまさらここにあげるまでもない。かかる事変当初の一部の将兵の残虐行為は,中国人の対日敵愾心をいやがうえにもあおりたて,およそ聖戦とはおもいもつかない結果を招いてしまった。

聖戦という大義名分が,事実とはおよそかけはなれたものであったこと,そして内実が正義の闘いではなかったからこそ,いっそう表面的には『聖戦』を強調せざるを得なかったのではないか」。

註記)三笠宮崇仁『帝王と墓と民衆-オリエントのあけぼの-』光文社,昭和31年,177-178頁,179-180頁。

三笠宮はまた,作家吉川英治と対談(『婦人公論』1959〔昭和34年2月)のなかでは,こう語っていた。

陸軍士官学校を卒業しましてね,習志野の騎兵隊で初年兵教官や中隊長をやりました。そのころすでに満州事変,支那事変がはじまっていましたから,いろいろ精神教育というものをやってきたわけです。日本の戦争というのは正義の戦だ,大義名分をもった聖戦であると教えました。そのように教育を受けた兵は,第一線にいったし,戦死もしたが,自分が戦地にいってみたことは,日本軍の残虐行為だったわけですよ。

もちろんほんとうの祖国愛で戦っていた人も多いし,それからまた中国人民のために尽くした日本の軍人も多いのですよ。だけれどもその反面,ひどい残虐行為がある。僕がちょうど南京に赴任したときには,それがいけないということがわかってきて,北支軍司令官岡村将軍のごときは四悪追放ということをモットーとしたわけです。その四悪というのは略奪,暴行,強姦,放火というようなことです。

註記)引用は,http://homepage3.nifty.com/tetuh/202.html ←この住所(リンク)は,本日,2023年3月27日現在は閲覧不可,削除されている。だいぶ以前に読めなくなっていたものと想像する。

前段の三笠宮の発言については,つぎのように問題提起をしておく。

日本帝国側の「祖国愛」と中国現地での「将兵の残虐行為」の関連は,いったいどのようにして折り合わせれば,他者を納得させうる説明になるのか。もとより大きな疑念を感じる。日本帝国が中国に侵出したのは,大昔に豊臣秀吉が実現できなかった〈中国征服の妄想〉にも,いささか関連していたかのようにも聞こえる口調で語っていなかったか?

あの広大な中国において「どこまで続く泥濘(ぬかるみ)ぞ」と歌の文句にも表現された戦いであったからこそ,そして,予備役・後備役の将兵までが--最後には30歳代の男子まで兵卒として戦場に送りこまれていたほどに--,その戦争に総動員されていく侵略戦争であったからこそ,侵略地での暴虐をヨリ起こしやすい軍隊・軍人にならざるをえなかったことを忘れてはならない。

2)「三笠宮の発言:その2」

三笠宮は1993年に,こうも発言していた。

ともかく「戦地に行って見聞してみると,内地で考えていたのとはずいぶんちがうのです。もちろん軍人としてはりっぱな行動をした将兵が多かったわけですが」,昭和7〔1932〕年1月28日の「上海上陸以来,残虐事件とか婦女子に対する暴行だとか,罪なき民衆の家を焼くとか,実際にあった」。

これには「高級指揮官の態度に責任があったと思います。特殊の例でしょうが,上海に上陸した某師団長が,『支那の4百余州を占領して,4億の民を皆殺しにするんだ」というような,すこしことばはちがうかもしれませんが,とにかく『皇軍』にあるまじき暴言をはいた事実だそうで」あれば,「それが末端の兵士にまで伝わるのは当然ですし,その点非常に残念に思った」。

註記)安藤良雄編著『昭和史への証言 第4巻』原書房,1993年,〔民主化の進展 43 “民主化” と皇室」三笠宮崇仁〕26頁,27頁。

若干「奥歯にモノがはさまったような発言(口調)」ではあるものの,「満洲事変」以降につづいた日中戦争についてだが,現在において回想するとしたら,当然といえば当然の歴史認識を,三笠宮は披瀝していた。皇族がこのように,あの戦争を正直・率直に回顧していた姿勢じたいは,それ相応に認めてあげてよいものである。

なお,本ブログ筆者は,かつて職場の同僚であったある教員(女性)から,「私の母は当時〔戦前〕上海に住んでいたが,自宅によく遊びにきた日本軍の兵士が〔三笠宮も指摘するような〕残虐行為を,自慢話でなんども聞かされたため,とうとう怒ってしまい,以後は彼らを接待しなくなった」という話を聞いたことがある。

皇族で天皇の末弟である三笠宮が,戦後もだいぶ経ってからの思い出であったとはいえ,話のすみずみではなお,軍部を前面にかばうようなものいいをしてもいた。中国側では「皇軍」を「蝗軍」に譬えた話は有名である。 補注)この「軍部」ということばについて説明しておく。軍当局者によって最初に使用された例は,1905〔明治38〕年1月,社会主義の取締に関して発せられた,陸軍次官の各師団庁あての通牒のなかであった。翌年4月の師団長会議での陸軍大臣演説のなかでも,社会主義弾圧に関して軍部ということばが使われていた。

それまでは “軍界” ということばが使われていたが,1914〔大正3〕年の教育総監訓示『在郷将校に告ぐ』で使われたのを最後に,姿を消している。軍界のことばの含意は,説明の必要もあるまい。これに代わって,日露戦争後に軍部ということばが使われるようになったのは,軍事機構が統帥権独立を楯に1人歩きを始めたことと照応している 註記)。

註記)大江志乃夫『昭和の歴史第3巻 天皇の軍隊』小学館,1982年,139-140頁。

なお,この統帥権ということばについては,別所で関説しているので,ここではとくに触れない。

※-4 三光作戦は田中隆吉がはじめた

1)日中戦争における日本軍の残虐行為

「15年戦争」とも呼ばれている日中間における長期の戦争状態のなかで,日本軍兵士がおこなってきた残虐行為は,日本軍全体の作戦行動でいえば,1940〔昭和15〕年夏から始まった《三光作戦》が有名である。

1937〔昭和12〕年7月7日に勃発した日中戦争において,日本軍将兵が犯してきた残虐行為は,数多くの書物に報告・記録されている。なお,その三光の意味〔もとの漢語で殺光・焼光・搶光〕は,「殺し尽くす・焼き尽くす・奪い尽くす」ことを意味する。

笠原十九司『日本軍の治安戦-日中戦争の実相-』岩波書店,2010年は,こう説明している。日中戦争で日本軍がおこなった侵略・残虐事件の象徴は,南京大虐殺事件に代表して語られてきた。

だが,三光作戦のなかでおこなわれた虐殺・残虐事件こそが,日本軍の正式な作戦計画にもとづいて,解放区や抗日ゲリラ地区の軍民の燼滅・殲滅を狙った大規模な掃討作戦の結果であった。それは,軍事思想・作戦・実態・犠牲者数などにおいて,日中戦争の侵略性・残虐性を象徴する深刻なものであった。

註記)笠原十九司『日本軍の治安戦-日中戦争の実相-』岩波書店,2010年,21頁。

さて,以下に紹介する【例文】は,三光作戦に関するほんの一部の実話である。たとえば,2011年7月で90歳になる女性が,戦後になってから「夫が話した絶対服従のつらさ」という新聞への投書寄稿をしていた。この女性の文章につづけて,さらにいくつか関連する文章を紹介しておく。

【例文1】 「語りつぐ戦争 殺傷・略奪,軍神の手紙に驚く」という新聞への投書(河野敬雄,大津市,無職 72歳)は,こう書いている。

日中戦争が始まった〔19〕37年の秋,中国山西省で広島出身の陸軍中隊長が戦死した。尊皇を説き,「軍神」と呼ばれた彼の遺言をまとめた本が翌年出版され,ベストセラーとなった。編集したのは同郷の友人である私の亡父だった。彼から戦死前に分厚い手紙を受け取り,本にまとめたと聞いている。

本は我が家にある。検閲のため「 ○ ○ ○ 」と伏せ字が約300字。意味は分からずにいた。数年前,父の遺品から,出版のため氏の手紙を清書したコピーが出てきた。伏せ字の中身と分かり,驚いた。

「一度(ひとたび)敵地を占領すれば敵国民族なるの所以をもって殺傷して飽くなし。略奪して止まる処を知らず……かくて今次の戦争は帝国主義戦闘にして亡国の緒戦……」。旧軍の実態を知る手がかりだ。

昨今,政治家が軽々しく当時のことを解釈し,発言している気がしてならない。本当に歴史の真実を直視し,未来につなげる気概があるのだろうか。 註記)『朝日新聞』2013年3月19日朝刊「声」,「殺傷・略奪,軍神の手紙に驚く」。〔 〕補足は筆者。

【例文2】 18年前に亡くなった夫が生前,一度だけ戦時中の陸軍兵時代の体験を話してくれた。以下は夫が話した内容だ。

〔19〕39〔昭和14〕4月に召集され,中国を転戦。上官からは「中国人は見つけ次第殺せ」と命令された。人影などないと思う物陰に逃げ後れた老人が。手を合わせ,頭を地につけ,声を限りに命乞いをする。

見のがせばと思うが,上官が一喝。我々兵士は絶対服従だった。両親の顔が頭をかすめるが,絶対に殺さねばならぬ。1人殺せば,後は気が狂ったように2人,3人と,上官の命令通りに実行した。自分で自分の心が変わっていくのが分かった。

やっと中国宣戦から離れると,次はフィリピンのコレヒドール島へ。敵の要塞を攻略する任務だった。激戦が続き,やっと攻略できた。つかの間の休息後,ソ連と満州の国境の警備に向かった。夜警で1人立つ土手の上は身も凍るような寒さで,緊張の連続だった。戦争とは上官に対する絶対服従のつらさだ。

註記)『朝日新聞』2011年7月29日朝刊「声」。投書主の氏名は,黒川ツマ(無職)。〔 〕内補足は筆者。

【例文3】 なぜ,オヤジさんが話さんのかわからんのですが,中国を旅してハッとさせられました。一緒に旅した元兵士の人たちは,むかし駐屯していたところに近づくと,みな一様に黙り込んでしまい。じっとり脂汗を浮かべる人もいるんです。

ある人が,耳うちするように,掠奪や放火,殺人,ベトナム戦争のソンミ事件のようなことはしょっちゅうやったと言いました。オヤジがそういうことをやったとは思いたくありませんが,ぼくも,人間の狂気,戦争の狂気を見据えて……。

黒煙をあげて燃えさかる集落には鶏や猫の影があるだけである。黙々と兵は進む。焔(ほのお)の中を黙々と進む。幾つかの村を通りすぎる。生々しい戦場の跡が無残な姿を展開してゆく。先発の兵団は,一物も残さない徹底した進撃ぶりである。ちょっと飛びはなれたところに完全な集落を発見する。

我々に対してチェコ機銃を向けてきた。だが,山砲,重機が見事な射撃を加えると敵はひとたまりもなかった。一兵も損ずることもなく,我々はこの村に入った。「軍の命令により,この集落を焼滅する」という命令が出た。我々が引き揚げた後,敵側に利用せしめないための措置であった。

さあ喜んだのは兵隊である。大っぴらに焼き打ちに出来るとは……。火を見て喜ぶのは子供の本能である。兵隊はたわいのない子供といってよかった。藁に火をつけると次から次へと投げ込んでゆく。家財道具から燃えはじめ,屋根にうつると黒煙に赤い焔が血のような彩りをつくる。去りもやらず家に閉じこもる住民があった。

そんなものに兵隊は頓着しない。人のはいったままの家の火のついた藁束が投げ込まれる。消火しようとすると手榴弾が飛び込む。逃げるものは殺さなかったが,手向かえば立ちどころに死が与えられた。戦争にあっては,道徳も倫理も人間とやらもそんな理性は遠くに消滅し,既に自分らも又,虫けらにも劣る動物になっていた。

仁木靖武さんは兵士が群がって,1人の中国女性を凌辱する現場も見た。

35,36の老兵ばかりであった。私と池田1等兵は彼らをかきわけ,入り口の戸を開けた。部屋の中で展開されている光景を見て私は思わず息をのんだ。すぐには声が出なかった。

爺さんは入り口のすぐ横に倒れている。表情のない顔は明らかに死んだ顔である。そして娘は……。我々2人が呆然としている間にも,つぎつぎとけだものの様な行為が行われてゆく。

「コラッ,おんしらなにしよるぞッ」池田1等兵が絶叫した。 (中略) 老兵たちは去った。娘はじっとうずくまっていた。「オイ,仁木どないする?」「どないするって……」「ずっと前,隊長が言った事,覚えとるだろう。

たしか,憐憫の情はかえって仇(あだ)だ,ためにならんからひと思いに殺(や)ってしまえと……」「ウン,覚えてとる。しかし,おれはいやだ。お前がやるんならやれ」「お前がやれんもん,おれだってやれんよ」。

ようやく人心地に戻った娘は,身じまいをすると私達にすがりついてきた。こんな娘をどうして殺せよう。だがそんな仁木さんも,いつしか「人間」ではなくなってしまった己自身を見るのだった。

註記)読売新聞大阪社会部『中国侵略』角川書店,昭和60年,13頁,197-198,197頁。

【例文4】 私は稜線をちょっと降りたところで,隊長を待った。そのとき,なかに白い色が,隊列のなかに,まじっているのを,私は見た。白い色は,うす暗さを増してきている山の景色に,一際きわだっているが,とっさには,それがなんであるか,私には見当がつかなかった。

けれども,近づくにつれて,まもなく,私にはわかった。それは全裸の女なのだ。1個分隊くらいの間隔をおいて,その裸の女体は配置されている。あまりの唐突さに,私はこの場面の意味が,すぐには判断できなかった。

「貴様たち,この姑娘(クーニヤン)たちが抱きたかったら,へたばるんじゃないぞっ,-いいか,姑娘の裸をにらみながら,それっ,頑張るんだっ,-」。

(中略)

隊長は私の伝達を聞くために,馬から降りて,地面に立った。そのとき,1人の老婆が,なにか大声でわめきながら,隊長のそばに寄ってきた。裸にされて,極寒のなかに立たされている娘を,返してくれといっているらしい。娘たちは,さっき通過してきた部落からひっぱってきた女たちにちがいない。

老婆は,彼女たちのなかの自分の娘を追っかけてきたのだ。うるさいというように,将校の1人が老婆をつきとばした。老婆は道路わきの地面に落ちて,仰むけにひっくり帰った。

その姿勢のまま,まだしきりにわめいている。すると,隊長が,ひょいと腰をかがめて,両腕で西瓜ほどもある石を抱えあげたと思うと,老婆の方にむかって投げつけた。

「ぎゃっ」というような叫びが,山の空気をひき裂いて,老婆の頭は砕けた。ざくろのように白っぽい脳漿が,凍土に,どろりと流れた。誰も,なんともいわない。一瞬,ひんやりしたようなものが,兵隊たちの胸から胸を流れたようだった。

「出発」。山脇隊長は,同じ調子の小声でつぶやいた。まだ,びくびくと手足を動かせて,うなっている老婆を残して,ふたたび,隊列は,裸女たちをはさんで,粛々と動きだした。それは一糸みだれぬ,みごとな統率ぶりであった。

註記)前掲,笠原『日本軍の治安戦-日中戦争の実相-』12-13頁。ここに引用されていた原著は『田村泰次郎選集』第4巻,日本図書センター,2005年,20-26頁。

【例文5】 1944年春,大中華民国河北省探県東巍家橋鎮(現在の中華人民共和国)において,そこに駐屯する,旧日本帝国陸軍は,日本本土から転属してきて間もない,しかも第1期の検閲……すら終っていない新兵に,「戦闘時における度胸をつけさせるため」という目的と理由で,

当時,……東巍家橋鎮駐屯部隊所属の見習士官で,新兵教育担当の永田正元教育小隊長指揮の下に,中国共産党第8路軍(当時の在支旧日本帝国陸海軍は,これを「八路」(はちろ)又は「八路(パーロ)と呼んでいた)の捕虜として捕縄していた5名の中国人を,新兵48名に虐殺させた。

1人の新兵がこれを拒否した。まさしく「敵前抗命」(処罰は銃殺刑に相当する)である。以後この新兵は「赤符箋付きの兵隊,要注意人物」をされ,徹底した差別とリンチを受けることになった。しかし戦死することもなく,私刑死することもなく敗戦を迎え,復員した。1946年3月21日,春の彼岸の中日であった。

註記)渡部良三『歌集 小さな抵抗』シャローム図書,1999年,2-3頁。

【例文6】 日本の軍隊が戦地でいかにひどいことをしたか,記録しておきたい。デッサンの「忘れえぬ顔」は民家の小窓から我々日本兵をみつけ,恐怖に顔をひきつらせた中国の少女を描きました。あの時,同じ隊の男が民家へ入り,少し経ってニヤニヤと服を整えながら戻ってきた。家には少女の母親もいた。母親の前でどんなことをされたか。僕は軍隊にいることが心底いやになった。

この【例文6】の文章は版画家・彫刻家 浜田知明の発言を紹介している。浜田の作品として言及されている「忘れえぬ顔」については,ここで,さきに紹介しておく。

〔記事に戻る→〕 描きたいけど,どうにも絵にならない体験もあります。行軍中に宿営した集落で仲間とだべっていると,使用人の中国人が「腹をこわしたので薬が欲しい」といってきた。星一つない,真っ暗な夜でした。

1人の兵隊が「やるからついてこい」と立った。しばらくしてダーンと銃声が響き,闇のなかから兵隊がにやりと笑って戻ってきた。日本ではごく普通の,店のおやじです。

そんな人間がなんの理由もなく,人を虫けらのように殺せるのが戦争なんです。ただ,どうしても絵にならない。舞台や小説なら効果的では,と考えることもあります。

註記)『朝日新聞』2013年12月16日朝刊,be5面,「〈人生の贈りもの〉版画家・彫刻家 浜田知明(95歳),脳裏に焼き付いた戦争体験を記録」。

ここではくわえて,版画家・彫刻家浜田知明の作品を3点かかげておく。浜田の実体験にもとづく作品である。日本の軍隊内における「兵士の真情」,そして,侵略戦争を具体的にになわされていたこの「天皇の兵士たち」が,なにを中国でやってきたか,その実見にもとづいて制作された作品である。

この作品)「初年兵哀歌(歩哨)」は,日本兵自身が辛くて自死する姿(実際に何例もあった)を描いたものである。

この作品 「少年兵哀歌(風景)」は,この画像を〔クリックして〕拡大してみると観てとれるのだが,左方の上部にごく小さく「兵士たちが去っていく姿」が描きこまれている。

〔記事に戻る→〕 実際に戦術として三光作戦が採用されたのは,1940〔昭和15〕年8月20日の百団大戦のときからである。この百団大戦における日本軍の損害は,山西省に太原(たいげん)に司令部を置く第1軍がもっともひどかった。

不意打ちの大攻勢を受け,分散して配置されていた小部隊がつぎつぎに全滅させられため,参謀長田中隆吉少将 註記)は烈火のごとく怒り,即座に報復手段として,徹底的な燼滅作戦を麾下各兵団に命令した。これが戦術としての三光作戦のはじまりであった。

註記)桑島節郎『華北戦記-中国にあったほんとうの戦争-』朝日新聞社,1997年,190頁。

2)田中隆吉(1893年-1972年)

田中隆吉は1942〔昭和17〕年9月22日に辞職し,軍人を辞めていたが,敗戦直後,『敗因を衝く-軍閥専横の実相-』山水社,昭和21〔1946〕年1月刊を公表したのを契機に,東京裁判の証人として出廷することになった。

なお,田中隆吉は,昭和「天皇を起訴せず,また証人としても法廷に立たせるようなことはしない」ために,「天皇には責任がないということをいかにして東条〔英機〕氏の再度言明させるかという問題」にとりくみ,「お気の毒な天皇の無罪を立証するために全力をそそいだつもりだ」と強調していた。

そのさい,天皇「陛下の責任問題が尾を引くことになら」ないようにするためにも,「個々の事柄は枝葉末節であった」という観点・姿勢から努力した,というのであった。

註記)田中隆吉『敗因を衝く-軍閥専横の実相-』山水社,昭和21年,208頁,211頁,205頁。

この田中隆吉のいいぶんにいちおうしたがい,以下のように考えてみたい。

中国戦線において三光作戦の号砲を放った将官がいたとしても,敗戦後における経緯に即して「天皇陛下の無罪のためである」という題目をかかげさえすれば,当時における「個々の事柄は枝葉末節であった」といって,それで済ませられる「逃げ口上」が開陳できる。

実は,田中自身においてこそ,一番よく当てはめられていたそうしたご都合主義は,「刑事免責(訴追免責)のような形式」で,当事者であった特定の人物の「戦争責任」を放逐するために悪用されていた。

田中は1972〔昭和47〕年6月に死去するが,生前の1949〔昭和24〕年9月15日夜に一度,自殺未遂を図っていた。田中隆吉『敗因を衝く-軍閥専横の実相-』をすなおに読むかぎり,田中の分析・主張にしたがい大日本帝国が戦っていれば,この国が1945年8月のように崩壊することはなかった,といえなくもない。

田中隆吉が続けて刊行した『日本軍閥暗闘史』(静和堂書店,昭和22年10月)に「解説」を寄せた伊藤 隆は,田中の遺書にこう書かれていたことを紹介している。

「日本の軍閥の一員として大東亜戦争中に死すべき身を今日迄生き長らへたるは小生の素志に反し,何とも申訳なし」。「既往を顧みれば我も亦確かに有力なる戦犯の1人なり。殊に北支,満州においてしかり。免かれて晏如(あんじょ)たること能わず」。

註記)田中隆吉『日本軍閥暗闘史』静和堂書店,昭和22年,伊藤 隆「解説」190頁。

「田中の存在があったからこそ,昭和天皇が戦争責任に問われなかったという説は根強い。もちろん自分の責任回避のために,他の軍人たちを悪役に仕立てあげた側面もある」。

「田中が証言することで軍人たちに責任を負わせ,結果的に天皇へ火の粉が飛ばなくなった。田中の証言はジョセフ・キーナン首席検事の思いどおりだった」。

「キーナンは,天皇には罪をおわせない方向を考えていた。天皇を有罪にしてしまうと,日本国民の反感を買って,アメリカによる統治に影響が出ると見越していた」。

註記)別冊宝島2156『昭和「軍人」列伝』宝島社,2014年,88頁。

3)参考文献

なお,以上の記述に関して,南京虐殺事件も含めて数多くある関連文献から,つぎの5著に限って挙げておく。まず「戦線・戦場における将兵たちの行為」については,以下のものがある。

◆-1 神吉晴夫編『三光-日本人の中国における戦争犯罪の告白』光文社〔カッパ・ブックス〕,昭和32年。

◆-2 中国帰還者連絡会編『完全版 三光』晩声社,1984年。

◆-3 星 徹『私たちが中国でしたこと-中国帰還者連絡会の人びと-』緑風出版,2002年。

つぎに,国家指導者層の次元における三光作戦問題に関連させては,つぎの文献を挙げておく。

◆-4 新井利男・藤原 彰編『侵略の証言-中国における日本人戦犯自筆供述書』岩波書店,1999年。

◆-5 岡部牧夫・荻野富士夫・吉田 裕編『中国侵略の証言者たち-「認罪」の記録を読む-』岩波書店,2010年。

また,戦争文学として日中戦争を描いた火野葦平(1907〔明治40〕年-1960〔昭和35〕年)は,「麦と兵隊」(『改造』昭和13〔1938〕年8月)をはじめ,「土と兵隊」(同年11月),「花と兵隊」(昭和14〔1939〕年8月)の3部作が有名である。火野は30歳のとき日中戦争に応召し,南京虐殺事件の現場に居合わせる体験もしていた。

補注)1937〔昭和12〕年7月7日に始められた「日中戦争」では,このように,軍人・兵士としてはすでに〈老兵〉の域に入っていた30歳(以上)にもなっている男子が,戦地に駆り出されていた。

つぎの解説分のなかにある図解などを参考にしたい。

火野葦平は,最初の兵役を終えてから労組運動にかかわったため検挙され,転向したのちに文学活動を再開していた。戦後は,「戦犯作家」として戦争責任を厳しく追及され,1948〔昭和23〕年から1950〔昭和〕25年まで公職追放を受けた。

だが,追放が解除されてから,自伝的長編『花と竜』1953年や,みずからの戦争責任に言及した『革命前後』1960年など数多くの作品によって文学的力量を発揮,再び流行作家となった。1960〔昭和35〕年1月24日,自宅の書斎で自死した(睡眠薬自殺)。享年53歳であった。

註記) http://ja.wikipedia.org/火野葦平 参照。

ここでは,石川達三「生きてゐる兵隊」『中央公論』昭和13年3月が,日中戦争を契機として生まれた戦争文学のはしりとなっていたことも,忘れずに付記しておく。

4)なにが問題であったのか

極右(右翼)・反動・国粋・保守の人びとは「東京裁判史観」を蛇蝎のように忌み嫌い,みずからは「大東亜戦争史観」--「ニッポン,かく戦かえり!」の絶対史観,日本はあの戦争でヨイこともしたと主張する錯覚--に固執する。

だが,戦前・戦中におけるそうした「倒錯した史観」に関しては,たとえば,満洲事変の真実などがこの日本国の庶民・大衆たちに教えられるようになったのは,敗戦後のことであった。それも,GHQが旧帝国臣民を意図的に洗脳する意図も込められた「事実の提示」としてなされていた。

旧大日本帝国は,敗戦にまで戦争の事態が移行していくなかでも,連合国側に対しては,台湾と朝鮮は戦後もそのまま保有していたいと希望していた。しかし,国体(この実体は天皇・天皇制)が核心であり,天皇の赤子たちはその下草程度にしかみなされていなかった。

旧「皇族身位令」の条項を一読すればただちに理解できるように,天皇・天皇制は国民(帝国臣民)を徹底的に差別する政治制度,それも封建遺制を近代的に活用した「中途半端に混淆的な構築物」であった。

しかし,敗戦という歴史的な体験を経たあともこの天皇制度は,占領軍の政策的配慮によって残置された。この歴史の事実がはたして,21世紀における「日本国のいま」にとって幸いしていたかと問われれば,けっしてそうでなかった。その問いに対する「答えに窮する者」はほとんどいないはずである。

2016年の夏,急に浮上させられた明仁天皇「生前退位(譲位)」の問題に向かっては,あいもかわらず,あたかもこの天皇の存在を「玉」であるかのように語る八木秀次や百地 章という古風(戦前風という意味で時代遅れ)な憲法学者がいる。

補注)天皇明仁は2019年4月30日をもって退位し,息子の徳仁を令和の天皇とした。

「彼ら」は法律を学ぶ者たちとして,民主主義の基本理念や近現代政治の存在形態からは,はるかに離れた地平にはぐれてしまっていた立場をもって,いいかえれば,19世紀後半に人工的に創られた明治帝政的な観念でもって,かび臭い・腐朽した旧式の発想を性懲りもなく展示しつづけている。

「彼ら」は,そういった時代錯誤の典型的な見本を,いまもなお誇らしげに披瀝している。現代に生きる「2世紀も以前の化石的な思考回路」が,彼らの脳細胞中を駆けまわっている。まさしく陳腐きわまりない日本の奇景である。

5)三笠宮(弟宮)だから戦中・戦後の発言が許され,できていた

小田部雄次『49人の皇族軍人-戦場に立った近代日本の影の主役たち-』洋泉社,2016年7月は,皇族軍人の存在を〈影の主役〉などと理解しがたい副題を付けていたが,この内容記述はまともに学術的に展開されている。

小田部はとくにこう指摘している。「皇族軍人が将兵の模範となって戦うことに天皇の軍隊としての権威が保障されることを思えば,皇族が前線に立たないことは矛盾であり,一般将兵の怨嗟の声を招く虞(おそれ)も内包していた」。

註記)小田部雄次,同書,269頁。

動機がなんであれ,もしも「非」皇族である参謀少佐〔この「少佐」は三笠宮が中国戦線に派遣されていた時期の階級ではなく敗戦時〕が,このような内容--冒頭でかかげてあった文書『支那事変に対する日本人としての内省(幕僚用)』昭和19〔1944〕年1月--を,多数の人間を前に話したら,ただでは済まなかったろう。親王は皇族という身分を利用して,思い切った行動に出たのである。そして,おそらくそうした三笠宮の行動は,あとで触れるもうひとつの出来事にもつながっていくのである。

註記)浅見雅男『皇族と帝国陸海軍』文藝春秋,2010年,239頁。〔 〕補足は引用者。

前段中で「それは,あとで触れるもうひとつの出来事」だという指摘については,本ブログもすでに議論していたので,ここでは触れない。その問題点は,昨日,2023年3月26日の記述「三笠宮崇仁の紀元節批判(1957年)」にゆずる。

5)皇族には,軍人勅諭「天皇のため国のために,命を捨てよ」という命題(文句)は無関係であった

いずれにせよ「米英などとの戦争が始まってからも,敵と直接対峙するような戦場ではたらいた陸軍の皇族は,元皇族,朝鮮王公族を含めてもほとんどいない。やはり危険からは遠ざけられたのである」。

註記)浅見,前掲書,240頁。

三笠宮の場合,太平洋戦争(大東亜戦争)開戦後,大日本帝国陸軍大尉時代の1943〔昭和18〕年1月から翌1944〔昭和19〕年1月まで,コードネーム「若杉」(姓は「お印」にちなんで作られた)を名のって,南京市の支那派遣軍総司令部に勤務した。

要するに『軍人勅諭』(1882年:明治15年)は,明治天皇が陸海軍の将兵に下賜した勅諭であり,正式には『陸海軍軍人に賜はりたる敕諭』という名称であったが,戦いにおいては「義は山嶽より重く死は鴻毛より軽しと心得よ」と,きびしく教えていた。

三笠宮は天皇裕仁の末弟宮であった。前段で指示された「義」とは,三笠宮の長兄であった昭和天皇に対するものであったのだから,三笠宮がその恩恵と無縁であるわけなどなく,帝国陸海軍の兵士たちには対面する場所に位置し,つまり,この長兄の裕仁と「同列側に並んでいた」。このことは,いうまでもないほどに明確な事実であった。

つぎの『朝日新聞』天声人語は,それなりに深い配慮をたずさえて執筆された一文だと思われるが,戦時中の「天皇家に属する人物」に対する描き方として隔靴掻痒の感がないといったら,嘘になる。

★〈天声人語〉三笠宮さま逝去 ★

=『朝日新聞』2016年10月28日朝刊 =

大学への通勤は,車でなく山手線で。学生食堂ではうどんを食べる。勉強好きで,家族とスキーにいってもひとりで原書を開く。きのう亡くなられた三笠宮崇仁(たかひと)さまのかつての日常である。長男の故・寛仁(ともひと)さまの著書に記されている。

▼ 戦時中は軍人として中国に赴任した。日本軍の中国への無理解や残虐行為に幻滅し,軍の参謀の立場にありながら反省を求める内部文書をまとめた。日中戦争が長引き,解決しない原因は「日本陸軍軍人の『内省』『自粛』の欠如と断ずる」と書いた。危険文書と扱われたという。

▼ 将校たちがなにかといえば,「これが大御心だ」と昭和天皇をもち出すのが納得できなかった。「突きつめてみると,結局自分自身の『御心』だったわけですね」と,1994年に語った(『THIS IS 読売』)。

▼ 戦後は開かれた皇室のあり方への発言もあった。地方へいくと拍手や敬礼をされるが,「これでは少しも人間と人間の感情が流れてきません」と,1952年の「婦人公論」で述べた。いつも大きく立派な椅子を出されるのも形式主義で迷惑だと。

▼ キリスト教と共産主義という二大潮流がどう成立したかをしろうと西洋史を学びはじめ,古代オリエント史にゆきついた。戦前の紀元節を「建国記念日」として復活させるのに反対したのは歴史家としての矜持(きょうじ)だったのだろう。

▼ 「御心」が勝手に語られ,まつりあげられた皇室が戦争の原動力になる。その危うさを誰よりもしっていた。現代史の証人がまた1人去った。

21世紀のいまとなってもなお,この天皇一族とのあいだに介在したつもりになって,天皇・天皇制を国民支配の道具に使いまわそうとしている極右・反動でしかない政治家・憲法学者・高級官僚・実業家たちが,日本国の中心部でウヨウヨと徘徊しまわっている。こうしたふうにいまの時代を認識したところで,けっして過敏にもおおげさにもなるまい。

いまの時代,もうひとつ,困難な課題が日本の政治・経済に加重されている。それは「第2の敗戦」状況をもたらしたと解釈されている「東電福島第1原発事故」の悪影響である。すでに要らないはずの原発を再稼働させたい「日本国原子力村の徒党」が,いまだにこの国の中枢機能を牛耳っている。すでに気づいている国民・市民が多くいるとは思うが,自分たちの立場・利害においてけっして目先の利益・関心にだまされてはいけない。

補注)2022年8月下旬,現首相岸田文雄は「原発の新増設」を決めていた。2030年あるいは2050年という21世紀中に通過する各区切りの時期になってみれば,再生可能エネルギーを軽視しつくした岸田文雄の無主体的なエネルギー観は,大恥をさらすハメになること必定である。

1945年「8・15」の敗戦に,2011年「3・11」の『敗戦』が二乗されてしまったのである。前者の敗戦を正直に認めない時代感覚は,後者の敗戦も認めない時代感覚をみずから招来させた。桜井よしこはその代表的な人物であり,偏執狂的にも自分を主張をしてきた女性である。彼女の主張に対する批判的検討は,本ブログ内ではすでにおこなっていた。

いまでもなお,敗戦した感覚をもちたがらない20世紀中の「大東亜戦争史〔神国〕観」は,21世紀初めに破綻を余儀なくされた「原発安全〈神話〉観」のほうにも,ごく自然(!?)に結着していく「この国の倒錯した原像」を提供していた。

前者の時代意識が認知しようとしてこなかった「帝国における侵略戦争の結末」は,当然のことのようにして,後者における「国家の基本政策の失敗」を誘引した。はたして,この国は,これからも同様な失敗がつづくだけの後進国家になりはてたのか?

『過去に学ばない者は,過ちを繰り返す』(※ ジョージ・サンタヤーナ,スペイン出身のアメリカの哲学者・詩人)。

歴史に学べる最大の教訓は,人が歴史になにも学ばないという事実であった。

------------------------------

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?