MOX燃料の危険性,原発体制を維持していく無理と難題(1)

※-1 いつものとおり『日本経済新聞』の原発に関連する記事は中途半端にではあっても「原発推進・再稼働」を巧みに説こうとしてきたし,できれば「新増設」という原子力ムラの意向に正直に応える論調を堂々と堅持

a) 本日(2024年6月21日)の議論は,日本における原発体制のなかで,あたかも「みなしご・同然」になっていた「MOX燃料」が,核燃料としての「使用後どこへ捨てればいいのか」さっぱり始末の方途が見通せないまま,現状における原発体制を,さらに混迷させてきた素因である事実などをとりあげる。

ところで,日本における原発体制の根本矛盾は深まるばかりであっても,『日本経済新聞』の,例によって例のごとき寸止め的な原発関係・解説記事の報道姿勢は,どうしても止めるわけにはいかない「社是的な基本方針」になっていた。

『日本経済新聞』は,経済界・財界の意向を正直に反映させた経済紙としての論調を維持するがゆえ,日本におけるエネルギー問題に関した基本動向の認識は,あえて周回遅れのままでありつづける立場を甘受せざるをえないでいる。

b) 最初に紹介する関連の記事は,山田 順「環境省は温暖化防止に役立っていない…日本が『環境後進国』に落ちぶれてしまった根本原因 再エネの主導権を失い,補助金目当ての “悪徳業者” が乱立」『PRESIDENT Online』2023年8月7日 13:00,https://president.jp/articles/-/72257 である。

この記事の前文はこう断わっていた。

なぜ日本の温暖化対策は世界に後れを取ってしまったのか。ジャーナリストの山田 順さんは「根本的に日本政府の政策には,再エネへの “やる気” が感じられない。さらに,日本のメディアに地球温暖化に対する危機意識が欠如しており,世論が形成されていないことも影響している」という。

〔筆者の記述に戻る→〕 それでいて原発の「再稼働」どころか,その「新増設」までも決めた「天下の愚相」としてならば,いまではすっかり評判になった「世襲3代目の政治屋」の「典型的な人物,岸田文雄」は,ろくに議論もしないで(もちろんその討議するための基礎知識・素養からして皆無の首相であった事実は,最近になるとより明白となってもいたが),その原発推進路線を敷いた。

ということで繰りかえすが,この首相は原発問題に関する基礎知識はほとんどもちあわせていないと断定されてよい。その「異次元的な鈍感力,その無識ぶり」ときたら,ほとほと呆れるくらい無知と無恥を物語っていた。

【参考記事】

c) エネルギー問題の基本動向として「環境後進国」だと嘆かねばならないこの国で,再生可能エネルギーの導入・利用を充実・拡大しなければならないところを,原発という「きわめて有害なエネルギー:原子力」を燃料として焚く発電装置・機械に関してとなるや,

すでにタップリ老朽化した原発(40年経過)のその耐用年数については,しかも実働(稼働)していた時間数(年月日)のみをその計算基礎に計上するだけで,60年まで延長させるという『冒険的な試み(発想)』は,まさに気違い沙汰も同然であった。

工学思想,この技術概念からして,とりわけ原子炉に関しては60年ものの長期間を耐用年数(しかもそのうちの実働時間のみ積算してその耐用年数とするといったごとき非常識きわまりない計算まで許したその年数)に規定した発想は,危険がいっぱいであった「原発のその危険性を平然と認めた」つもりになっていたのか,それとも,その「危険性など皆無」だと虚構的にみなしえた,つまり,反科学的・非合理的な「営利目的のために盲目となった狂信的な路線」ゆえだったのか,などと形容するほかない。

原発の原子炉そのものがはたして,「60年もの耐用年数に関してすべての原子炉が安全でありうる保証などない」。鉄道にたとえていえば,地方の閑散とした路線で,耐用年数が半世紀以上も経過した,それも,払い下げでどこかの大手鉄道会社から譲渡された電車を,とろとろとつまりゆっくり走らせながら,採算ぎりぎりか赤字気味でその営業をほそぼそとつづけている中小・零細の鉄道会社の経営事情とはわけが違う。

原子炉は強力な放射能を浴びつづける装置・機械として,いまだに未知の要因がたくさんあるだけでなく,仮に原子炉の破壊による大事故の発生が起きたぶんには,スリーマイル島原発事故(1979年3月28日)⇒チェルノブイリ原発事故(1986年4月26日)⇒東電福島第1原発事故(2011年3月11日)というような,深刻かつ重大な原発事故がほぼ10年おきに発生してきた記録に鑑みても,今後においてこれら以上に重大な,いいかえれば,超巨大な原発事故が絶対に発生しないとはいえない。

d) つぎに『東京新聞』から関連する記事が,重要な関連事項に言及していたので,少し長いが全文を引用しておく。

◆運転60年超の原発,世界で実例なし 設計時の耐用年数は40年 配管破れ,腐食で穴...トラブル続発 ◆

=『東京新聞』2022年12月9日, https://www.tokyo-np.co.jp/article/218838 =

〔12月〕8日の経済産業省の有識者会議で議論を終えた原発活用の行動指針案は,運転期間の制限は維持したうえで「最長60年」との現行規定を超える運転を可能にし,将来的な上限撤廃も視野に入れる。

しかし,原発が60年を超えて運転した実例は,世界中にひとつもない。国内では設備劣化によるトラブルが相次ぎ,原子力規制委員会も「未到の領域」の規制に手間取っている。

国際原子力機関(IAEA)によると,すでに廃炉になった原発を含め,世界最長の運転期間はインドのタラプール原発1,2号機の53年1カ月間。同原発から約1カ月遅れで運転を始めた米国のナインマイルポイント1号機とスイスのベツナウ1号機が続く。4基とも現役だ。

米国も日本と同じく運転期間を40年と規定するが,規制当局の審査をクリアすれば20年間の延長が可能で,延長回数に制限はない。80年運転を認められた原発も6基ある。英国とフランスは運転期間に上限はなく,10年ごとの審査が義務付けられている。

ただ,多くの原発は設計時,耐用年数を40年間と想定して造られた。老朽化が進むと維持管理コストも高くなり,事業者が長期運転よりも廃炉を選択するケースが多いとみられる。

国内では40年に満たない原発でも,劣化によるトラブルが起きている。

運転年数37年の関西電力高浜3,4号機(福井県)は2018年以降,原子炉につながる蒸気発生器内に長年の運転で鉄さびの薄片がたまり,配管に当たって傷つけるトラブルが相次ぐ。定期点検で6回も確認され,蒸気発生器を洗浄しても再発した。

さらに深刻なのは,点検漏れだ。原発の部品数は約1000万点に上るとされ,見落としのリスクはつきまとう。2004年には,運転年数が30年に満たない美浜3号機で,点検リストから漏れて一度も確かめられなかった配管が経年劣化で薄くなって破れ,熱水と蒸気が噴出して5人が死亡,6人が重傷を負った。

東京電力柏崎刈羽原発(新潟県)では,福島第1原発事故後まもなく停止した7号機タービン建屋の配管が11年間点検されず,腐食で穴が開いたことが今〔2022〕年10月に判明した。

井野博満・東京大名誉教授(金属材料学)は「劣化状況を調べる超音波検査は,配管の陰では測定が難しい。長期運転で劣化が進むと,点検漏れした時のリスクが増し,重大な事故につながる」と警鐘を鳴らす。

運転延長の可否を安全性の側面から審査する規制委は,60年超の原発をどのように規制するのかについて,具体策の検討を始められないでいる。

大きなハードルとなっているのは,原子炉が実際にどう劣化していくのか,データが不足していることだ。運転延長の審査で先行している米国とは,劣化具合のとらえ方が異なるという。山中伸介委員長は記者会見で「(60年超は)未知の領域。日本独自のルールをつくる必要がある」と,検討の難しさを認める。

規制が不透明なまま,60年超を可能にする仕組みだけが先行していく。井野氏は強調する。「日本は地震が多く,人口密度も高い。外国とは状況が違う。原発の運転は設計目安の40年を守るべきだ」

「世界に冠たる(!)ような」地震国の代表例である日本の場合,南海トラフ超巨大地震〔規模〕の発生・襲来は今後,確率論的に数十年後には数十%で必らず起きると科学的に予測されている。そのさい,日本のどこかの原発で大事故が惹起しないという保証は,誰にもできない。せいぜいいまから,大地震が発生してもそうはならないように,その可能性を極力抑えておくための事前の対策が必要不可欠である。

【参考記事】

にもかかわらず,原子力ムラの意向はあいもかわらず,そのような原発の安全性に関した懸念を本気でとりのぞくために姿勢が不十分である。自国で2011年に発生させてしまった「東電福島第1原発事故」を教訓にすることも,「喉元過ぎれば熱さを忘れる」ではないが,最近は本当にマジメに考えているようには思えない。原子力規制委員会が存在するとはいっても,しょせん「原子力ムラ」の外郭団体である。

e) 本ブログ筆者が最近,読んだ原発関係の著書として,土井淑平『原発と御用学者-湯川秀樹から吉本隆明まで-』三一書房,2012年があった。この本のなかには,いままで利用させてもらった「原子力ムラ」の概念図が出ていて,いままでその出所を分からずにいた点がはっきりした。その概念図をあらためて紹介しておきたい。

ともかく,ここでも格別に強調しておくべき原発問題の核心は,この地球環境上においてさらにもう一度(だけでも)「原発の深刻かつ重大な事故」が起きたとしたら,もはや決定的に,原発の必要性を叫んで止まなかった連中は「原発の推進や再稼働,新増設」がいいにくくなる。

それでもなお原発が必要だという主張・立場がありうるのは,核エネルギー問題の双頭性というか双生児であった「原爆と原発の相互関係」を,絶対に断ち切れない問題として意識し,前提に置いていたからである。

f) 土井淑平『原発と御用学者-湯川秀樹から吉本隆明まで-』からは,つぎの表も紹介しておくが,原発という発電装置・機械がいかに,反人類史的かつ非人間的かつ無倫理的な利用の仕方しかできない点を,いまあらためて深く認識しなおしておく必要がある。

逆である

太陽に人類・人間が巻きこまれたのである

g) 中村誠太郎校閲・辻本芳雄『ついに太陽をとらえた-原子力は人を幸福にするか-』読売新聞社,1954年という本があった。この本は,いまからその書名を再考してみるに,実は,「ミニ太陽にとらえられた人類」側の,「そこにみずから頭を突っこんだ人間の愚かさ」を自白したも同然の愚書であった。

h) 冒頭で参照した記事,山田 順「環境省は温暖化防止に役立っていない…日本が『環境後進国』に落ちぶれてしまった根本原因 再エネの主導権を失い,補助金目当ての “悪徳業者” が乱立」『PRESIDENT Online』2023年8月7日,https://president.jp/articles/-/72257 は,結論部でこうも語っていた。

さきに断わっておくが,この引用する文章のなかには原発の関連の話題は,いっさい出ていなかった。

◆ 日本の地球温暖化対策が進まない原因 ◆

「パリ協定」を受けて,日本は,2030年度に2013年度比でGHG〔Green House Gasの略〕の排出量を26%減らすことを表明した。続いて,2018年に「気候変動適応法」を成立させた。この法律では,GHGの排出削減にくわえて,気候変動による被害(自然災害・熱中症・農作物への影響など)の回避・軽減を図ることが明記された。

こうして,2020年,「2050年カーボンニュートラル」が菅〔義偉〕前首相により宣言され,2021年にはカーボンニュートラルに向け「GHGを2030年度までに2013年度比で46%削減する。さらに50%の高みに向け挑戦を続ける」という,目標が表明されたのである。

しかしこれら一連の宣言と法案強化は,今日まで,実際の行動に結びついていない。とくに,安倍政権においては,首相が地球温暖化否定論者のトランプ大統領(当時)にべったりだったこともあって,地球温暖化対策は進まなかった。

日本の地球温暖化対策が進まない原因として,もう一つ挙げておきたいのが,メディアの怠慢である。日本のメディアは,地球温暖化に対する危機意識が欠如している。たとえば,「COP」〔締約国会議 Conference of the Parties の略〕が紛糾すると,それを大々的に報道し,「化石賞」などという本線でないことを大きく取り上げ,なぜ紛糾しているかという本質的な問題を真剣に取り上げない。

山田 順は,「日本の地球温暖化対策が進まない原因」の「一つ」に「メディアの怠慢」を挙げていたが,日本経済新聞社の立場は怠慢どころか「意図:計画された怠慢」を社是(編集方針)としていた。

その意味でも「日本のメディアは,地球温暖化に対する危機意識が欠如している」だけでなく,「本筋でないことを大きく取り上げ」るばかりであって,原発がその妨害要因となって実在している事実そのもの,つまり,この国におけるエネルギー問題「質的な問題を真剣に取り上げない」新聞社が,まさに日本経済新聞社であった。

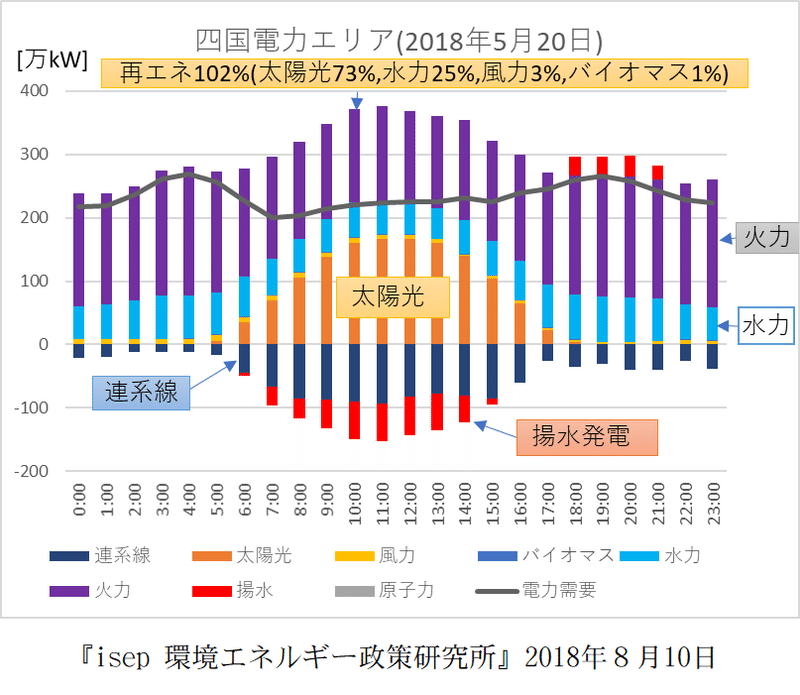

i) すでに6年ほど前から九州電力や四国電力では再生エネが過剰生産されているが,この事実は電源としての再生エネを十全に活かすための総合的な電力政策そのものが,個別企業としての電力会社にほうにはもともと不在であるからであった。

【参考資料:1「四国電力」】-2018年5月20日の実例-

【参考資料:2「九州電力」】-2018年5月3日の実例-

原発をゼロにし火力と水力で調整すればその間

再生可能エネルギーは最大限に利用できる

そして再生可能エネルギーに対する出力制御も不要になる

と位置づける電源観はすでに時代錯誤であった

原発が介在するかぎりスマートグリッドの電力需給体制の

まともな確立は妨害されつづける

【参考資料:3「九州電力」】-2018年3月8日の実例-

j) 再生可能エネルギーの「電源としての活用体制」は,原発を電源として2030年までには「22~20%」まで引き上げるという経済産業省エネルギー資源庁の方針に即していえば,これは以前からの既定方針であった。しかしその再生エネを基軸ないしは根柢に据える電力需給体制の確立は,本気で実現させる気持ちなど希薄である。つまり,いまどきの電力観としてはかなり次代後れという意味でも,非常識で無謀な原発依存体制にこだわっている。

アメリカや中国が数多くの原発を利用している事実がある。そして,いまだに遅々とはしているけれども,世界中の各国で原発を導入する動向が継続しており,このまま,それこそこの地球上に数千基もの原発が存在するようになったら,再び「完璧なる原発安全神話」が,なんというかそれこそ「完全なるウソであって」も,これが保証されないかぎり,われわれは,いつまた爆発するかもしれない活火山の頂上周辺で生活するような「恐怖の立場」に居つづけるほかない,と形容されてよい。

2022年2月24日に「ロシアのプーチン」が始めたウクライナ侵略戦争にあっては,現時点でもなお,ロシア軍がザボリージェ原発を武力で占拠しているといったごとき,まるで「オーブンのなかのダイナマイト状態」になっている。このオーブンに電源が入れられたら,それこそトンデモナイなとの形容では済まされない。もしも,この原発の事故が戦争という要因が絡められて発生したぶんには,人類・人間の愚昧さは頂点に達したというほかなくなる。

補注1)以上,2024年6月20日に新しく記述した段落である。以下からは2020年1月末日から2月時点で公表してあった「原発問題」に関した記述である。その間2年以上の時間が経過したが,内容的にはなんら陳腐性がない。問題の大本には依然「深刻な課題」が控えていることに変わりない。

補注2)本日,2024年6月21日の『日本経済新聞』朝刊「経済教室」につぎの論説記事が掲載されていた。基本から批判されておくべき難点があると判断し,遠慮などない批判をくわえておく。

※-2 原子力ムラすなわち原発マフィアの意向に沿って書かれる『日本経済新聞』記事,その生ぬるい「より危険なMOX核燃料」に関する解説記事をめぐる議論

1)「MOX燃料 使用後どこへ 伊方原発3号機で初の取り出し 再処理工場建設,メド立たず」『日本経済新聞』2020年1月31日朝刊29面「ニュースな科学」

原子力発電所で1度使い終わった核燃料を再処理して作ったウラン・プルトニウム混合酸化物(MOX)燃料について,四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の原子炉から初めて使用済みのものがとり出された。

政府は使用済みのMOX燃料をさらに再処理する方針だが,必要な工場の建設計画はメドが立たない。核燃料サイクルを含めた原子力政策の将来像を明確にしなければ,使用済みのものは貯まりつづける。

補注)MOXとは,Mixed OXide:「混合された酸化物」という用語の頭文字を採った略語。

MOX燃料は原発の使用済み核燃料から取り出したウランとプルトニウムを混ぜて作る。6体の使用済み核燃料から1体のMOX燃料が作れる。資源エネルギー庁は通常の原発でMOX燃料を使うプルサーマルについて「1~2割の資源節約効果があり,放射性廃棄物の量を減らせる」としている。

補注)「プルサーマル」の解説(この ① の記事の続きの「用語解説の記事」)。原子力発電所で出た使用済みの核燃料からウランとプルトニウムを取り出して加工したMOX燃料を,一般的な原発(軽水炉)で使うことである。プルトニウムの「プル」と軽水炉などの熱中性子炉を指す英語「サーマル・リアクター」の「サーマル」から名づけた。

ウラン資源の有効活用のほかに,核兵器の原料となりうるプルトニウムを減らす狙いもある。MOX燃料は通常の燃料より放射線が強く,発熱しやすいが,原子炉内の燃料の3分の1までならウラン燃料と同様に使えるとされる。

1) 電力5社で220体

海外では6000体以上の利用実績があり,国内では2009年に九州電力玄海原発3号機(佐賀県玄海町)で初めてMOX燃料による発電が始まった。これまでに玄海3号機,伊方3号機,関西電力高浜3,4号機(福井県高浜町)などで実施した。今後の利用を予定する原発も含めると約220体を電力5社が保有している。

伊方3号機では〔2020年1月〕13~15日,2010年に原子炉内に装荷した使用済みのMOX燃料16体を初めて取り出した。新しいMOX燃料5体を3月に装荷する予定だったが,17日に広島高裁が伊方3号機の運転差し止めを決めたため,装荷時期は未定となった。関電高浜3号機でも2010年に装荷した使用済みMOX燃料8体を27~29日に取り出した。

問題は使用済みMOX燃料の行き先だ。一般のウラン燃料は使い終わったあと,青森県六ケ所村に建設中の日本原燃の再処理工場で再処理し,MOX燃料に加工する。使用済みMOX燃料は通常のウラン燃料と組成が異なり,原燃の再処理工場では再処理できない。ウラン燃料より多くのプルトニウムを含み,放射線量が高く,発熱量も高いためだ。

補注)この段落で言及されているMOX燃料のより危険な性質については,後段であらためて説明する。

当面は原発の使用済み燃料プール内で保管することになる。廃棄物としてそのまま処分する手段もあるが,政府はMOX燃料も再処理する方針を示している。しかし,MOX燃料を再処理できる「第2再処理工場」の建設計画は宙に浮いた状態だ。

2011年の東京電力福島第1原発事故が起きる前は検討が進んでいた。2005年に閣議決定した原子力政策大綱では,2010年ごろからの検討開始などを盛りこんだ。

2) 高速炉開発は混沌

日本の核燃料サイクルは発電に使う原子炉を現行の軽水炉から,次世代炉のひとつとされる高速増殖炉に移すことを前提としてきた。プルトニウムを主要な燃料とし,発電時に消費した以上のプルトニウムを作ることから「夢の原子炉」ともいわれていた。国はいずれすべての軽水炉を高速増殖炉に置き換える「夢」を描き,第2再処理工場に高速炉に使う燃料を作る役割をもたせることも検討していた。

補注)原子力発電体制に関して「夢を語る」のは,いまとなってはほぼ〈狂気に近い発想〉だといわざるをえない。もともと《悪魔の火》である原子力から電力を生産させる,という技術的な特性および経済的な効率そのものが,もともとムリを抱えていた。

実際に,原発の事故が「スリーマイル島原発(1979年3月)⇒チェルノブイリ原発(1986年4月)⇒東電福島第1原発(2011年3月)」という具合に,それこそ「3段飛び」の段階を経て発生(蓄積)してきた事実がわれわれに対して嫌というくらいにまで教えたものは,

まず,原発という発電方式そのものが技術経済的に不採算であった点であり,ましてや,事故発生となれば,とりかえしのつかない「重大かつ深刻な被害」,つまり,従来の公害に比較すれば「まったく異質の大災害」)を惹起させる必然性であった。

〔記事に戻る→〕 福島第1原発事故で原発の新設や建て替えはおろか,再稼働すらままならない状態に陥り,高速増殖炉開発は原型炉の「もんじゅ」(福井県敦賀市)でトラブルが相次ぎ,十分な実績もないまま廃炉が決まった。高速炉開発が混沌とするなか,使用済みMOX燃料の行方も不透明なままだ。

日本原燃が2021年度上期に完成を予定する再処理工場が稼働すれば,MOX燃料はさらに増える。日本初の商業用の工場だが,稼働が20年以上遅れた。原燃の工場が稼働するまで国内の原発では使用済みの燃料が貯まりつづける。

電気事業連合会によると,2019年9月時点で全国17原発で約1万6千トンが貯まっている。このうちの多くが,いずれMOX燃料に加工される。

補注)2023年7月現在で,経済産業省エネルギー資源庁は「『使用済燃料』のいま~核燃料サイクルの推進に向けて」では貯蔵割合は75%に達している……,2023年現在の貯蔵量の総量は約 1.9万トンであり,約80%にまで達している」と説明していた。むろんその後もこのトン数は増加している。

〔記事に戻る→〕 いまのうちから使用済みMOX燃料をどうするのか検討すべきだが,国の動きは鈍い。東京都市大学教授の高木直行さんは「温暖化などを踏まえて,原子力について冷静な議論をしたうえで,再処理のあり方も検討していくべきだ」と話す。原子力政策の見通しを国が示さないまま,時間だけが過ぎていく事態は避ける必要がある。(引用終わり)

このような記事を通してなにが感得できるか? なぜ,国は「原子力政策の見通しを国が示さない(「示せない」?)まま,時間だけが過ぎていく事態」を放置している姿勢のままで,平然としていられるのか。

さて,MOX燃料とは「プルトニウムを最大約10%程度含む核燃料(プルトニウム以外はウラン)」である。しかし,「高速増殖炉という装置」の実用化が失敗をつづけてきたために,こちらではいまなお,使用済核燃料(ウラン燃料)の再利用(提供)ができない状態が続いている。

その結果,せめての “次善(?)の対応策” として,既存の原発においてプルトニウムを消費するために,「MOX燃料」を準備し流用する方法が採用されてきた。

原子炉のなかには,燃料として核分裂を起こすウラン235と起こさないウラン238がいっしょに入られるが,事後,ウランの燃えかすとプルトニウムに変化する。プルトニウムは自然界には存在しない人工の放射性元素である。

このプルトニウムも核分裂を起こすので,原子力発電や核兵器の原料になる。だから,プルトニウムを取り出して再利用すれば,ウランを何十倍にも有効利用できる。そのために高速増殖炉が設計され,実用化に向けて試行錯誤を繰り返してきたが,日本は成功しておらず,失敗つづきであった。

補注)高速増殖炉とは(解説図が前段に出ていた),高速中性子による核分裂連鎖反応を用いた増殖炉のことをいう。簡単にいうと,「増殖炉」とは消費する核燃料よりも新たに生成する核燃料の方が多くなる原子炉のことであり,「高速」の中性子を利用してプルトニウムを増殖するので,高速増殖炉と呼ばれている。

「自然界にはもともと存在しなかった人工の放射性元素」であるプルトニウムのことを称して,「資源の少ない日本にとって,プルトニウムは今後,貴重なエネルギー源なのである」などといわれてきたが,この主張は錯覚であった。また,日本が「資源が少ない」かといえば,この理解じたいが間違いであった。

その点を最近における電力事情でいえば,たとえば(前段で論及した実例である)九州電力では, “太陽光の発電容量” のあつかいに困るほど豊富に,太陽光による電力生産が盛んになっている。「高速増殖炉」のはかない夢をみるよりも,再生エネのより現実的な活用化をめざしたほうが,よほど堅実(マシ)なエネルギー路線の展開となる。

----------------------------------

【断わり】 「本稿(1)」の記述はここまでで,続編の「本稿(2)」はできしだいここに( ↓ )そのリンク先住所を記載する。

----------【参考文献の紹介:アマゾン通販】--------

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?