第四信 渋沢栄一がニッコリ笑えば楽になる

<ブギーアイドルから赤帯への手紙>

謎かけされたまま

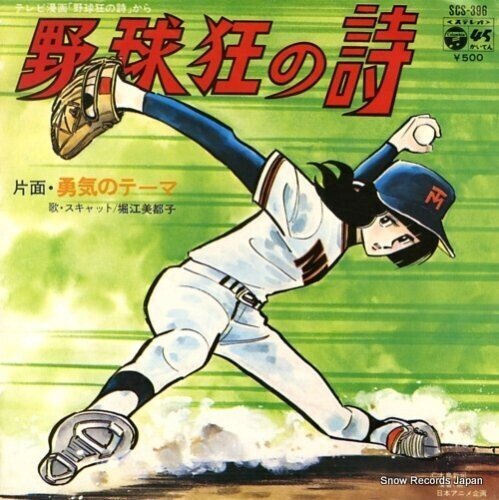

第二信を書いた十月中旬はイレギュラー尽くしな2020年の中でも特にイレギュラーな時期だった為、落ち着いた精神状態で返信を書くのは今回がはじめてです。また『ニューエイジ・ミュージック・ディスクガイド』(DU BOOKS 2020年)にまつわる”買い手”と”聴き手”の埋まらない溝に対するイライラがある程度おさまった為、なかなかエネルギーの発散先が見えない状態が続き今回も返信に約一ヶ月かかってしまいました。並行して制作を行なっていたのも遅れてしまった理由です。どうもすみません。それにしても落ち込むニュースが続きます。水島新司先生の引退とアンドレ・ギャニオンの訃報。なにしろこの二人、漫画(野球)と音楽(ピアノ演奏)とジャンルこそ違えどファンにとって一番知りたかったことを残したまま表舞台から去って行ったという共通点があります。まずは水島新司先生ですが、おおまかに『あぶさん』を中心とした世界と『ドカベン』(明訓・山田世代)を中心とした世界を約半世紀に渡り描き続けました。『男どアホウ甲子園』『野球狂の詩』『一球さん』『球道くん』『光の小次郎』『極道くん』『おはようKジロー』等々に描かれた水島オールスターたちは『ドカベン』シリーズ終盤ドリームトーナメント編で甲子園球場に集結します。しかしついに景浦安武と中西球道、景浦安武と里中智の直接対決は実現せず、どちらのシリーズも終了しました。一方アンドレ・ギャニオンですが、いわゆる大人の方々が決めたのか、後のリチャード・クレイダーマンにも通じる自我を奪われたイージーリスニング路線のイメージとは別に1960年代後半から1970年代にかけては打楽器をメインに配した迫力あるファンキーな音楽を得意としていました。アルバム『Surprise』(LONDON 1976年)はポール・モーリア『Love Sounds Journey』(Philips 1976年)に匹敵するイージーリスニング界の傑作です。ピアノソロ形式でのブレイク後、1970年代の路線に再び回帰したアルバムを残してくれるかと期待を引き延ばしたままアンドレ・ギャニオンはこの世を去って行きました。確かに格好良い去り方ではあります。取り残された読者や聴き手があれこれ考える余地を残してくださったことは大変ありがたいのですが「その心は?」と聞いても答えが返ってこないのはとても寂しいものです。ここまで書いた後にハロルド・バッドの訃報が飛び込んできました。本当にとんでもない一年を過ごしたのだと痛感します。試聴の手順がやや面倒ですが下記リンク「野球狂の詩」(日本コロムビア 1977年)作曲者の渡辺宙明さんがお元気なのはありがたい限りです。腹巻猫&宙明サウンド研究会『スーパーアニソン作曲家 渡辺宙明大全』(辰巳出版 2019年)から引用します。

クラヴィネットは松岡直也さん。イントロはスコアにコードネームだけ書いておいて「16ビートでやってくれ」とお願いしたら、その場でああいう風に弾いてくれたんです。「すごいなぁ」と思いました。(p.91)

年末定点観測

気を取り直して明るい話題を。まずは年末の恒例行事として2021年「グラミー賞ベスト・ニューエイジ・アルバム」ノミネート五作品を確認したいと思います。

2010年代のグラミー賞ニューエイジ部門においてほぼ絶対王者であったピーター・ケーター不在なのは寂しいですが、ローリー・アンダーソンがこの枠でエントリーされるという予想外の選考があったので年明けが楽しみです。ファンクバンドVulfpeckメンバーであり、現行ギタリストの中で珍しく教材になる程のカッティング技術を持つコーリー・ウォンがファンクの要素を隠すことなく制作した作品がノミネートされるという意外性も素晴らしいです。アルバム『MEDITATIONS』(自主制作 2020年)ほど人間味あふれるイメージを聴き手に与えるニューエイジ・ミュージックはあまり類例がないと思われます。それはもしかすると受賞が遠ざかる原因になってしまうのかもしれませんが個人的には肩入れしたい作品です。何と和やかなセッション風景でしょう。

広義の「チューニング」

第三信に書かれていたV.A.「One World One Voice」(Virgin 1990年)そして坂本龍一さん『NEO GEO』(CBS 1987年)を聴いた後、順当な流れとして崇高な目的を掲げ、音楽で地球を横断した18分27秒という長尺の作品、N.M.L.「ZERO LANDMINE」(WEA Japan 2001年)を思い出しました。当然のことですがこの崇高な目的を果たす為にはBPMと調律のルールを厳格に統一しなければならない窮屈さがあります。『音楽は自由にする』(新潮社 2009年)著者が舵取りをしているとは思えない相当な窮屈さです。『NEO GEO』タイトル曲も同様の手法で制作されましたが5分08秒とコンパクトに纏めたことでどうにかこうにか窮屈さを回避したように思えます。とはいえポピュラー音楽における沖縄要素の取り入れ方としては加山雄三さん「蒼い星くず」(Toshiba Records 1966年)の方が一枚も二枚も上手かと。往復書簡のルール上公式なものではない為リンクを貼れませんが、「ZERO LANDMINE」メイキング映像序盤、坂本さんがモザンビークのミュージシャンたちにグラウンド・ビート風のドラムループを聴かせ、その上で演奏して欲しいとお願いするもののミュージシャンたちは反抗や拒絶といった感情以前に音が鳴っていることを認識すらしていないような表情を浮かべ、全く身体を動かさなかったというあまりに痛々しい場面を見る度に、Band Aid『Do They Know It's Christmas?』(Mercury 1984年)、U.S.A. For Africa『We Are The World』(CBS 1985年)がワールド・ミュージックに接近しない平坦なリズムパターンだったことは非常に賢い選択だったと感じます。坂本さんの自発的な表現ではなく他人のイメージを膨らませる、具現化するお手伝い、お仕事に対しては全く窮屈さを感じないことが不思議です。例えば加藤和彦さん『ガーディニア』(Doughnut 1978年)におけるクラウス・オガーマン以上にオガーマン風な弦の編曲。鈴木茂さん『TELESCOPE』(CROWN 1978年)における架空のMPBのような鍵盤演奏。飯島真理さん『ROSÉ』(Victor 1983年)におけるYAMAHA DX7の特性をフル活用した浮遊感あふれる編曲・プロデュース。これらは演者も聴き手も「自由にする」行為だと思えます。

そして究極はCM音楽・TVテーマ曲集『CM/TV』(WEA Japan 2002年)でしょう。「ZERO LANDMINE」とは真逆の温かいコミュニケーションなど端から求めないカラッカラに乾いた「他人と他人」の関係性だからこそ生まれた素晴らしい楽曲群が収録されています。

数々のミュージシャンたちがやたらに夢見た"世界が一つになる"瞬間が実現したところでそんなにロクなものではなかったというのは2020年を生きた人たち皆が知ることとなりました。

「国際化」という言葉が、何やら魔法の符牒めいた口調でつぶやかれている。それにはいささかうんざりさせられるが、だからといって「国際化」とは何かといった問題をここで改めて論じるつもりはもちろんない。ただ、英語で書くまでもなく、「国際的」Internationalという形容詞が、近代以後の「国家」Nationの存在を前提としていることぐらいは指摘しておくべきだろう。見落としてならないのは、その言葉の背後にいまもなお「国家的」な利害対立の影が見え隠れしているという事実である。「国家」間の葛藤をごく自然なものとみなしている「国際的」という概念には、だから、決まって危険なニュアンスがまつわりついているのだといってよい(『われわれはどんな時代を生きているか』 蓮實重彦+山内昌之 講談社現代新書 1998年 p.138)

YouTubeの恩恵で最近アラビア語圏の方々によるシンセサイザー手弾き動画を見ているのですが様々な調律のパターンがあり、それすら研究者の方々にとっては平均律にかなり譲歩した「アラブ平均律」だということを知りました。2020年現在この調律が心地よいという人口はどのくらい存在するのか分かりませんが、発想力や体力がなくなったポップスのミュージシャンたちがここをエネルギー源にすることのない未来であって欲しいと思います。「あなたDeep Forestのファンじゃないの」と言われたら「どうもすみません」と答えるしかないのですが。

第三信の渋谷系ワールド・ミュージック説は大変面白かったです。ピチカート・ファイヴ解散および『さ・え・らジャポン』(ヒートウェーヴ 2001年)発売から二十年経ったと考えるとすごいですね。小西康陽さんの音楽に対しては編集者・アートディレクターが作詞・作曲をしていたというイメージが年々膨らんでしまい、現在は素直に敬意を払って聴くことができないです。"編曲"を加えたくないのは吉田哲人さん、福富幸宏さん、村山達哉さん、久米大作さんの仕事・比重が相当に大きかったのではという僕の勝手な推測からです。CDプラケースの透明トレイは素晴らしい発明・アイデアだと思いますが、それはミュージシャンとしての功績ではありません。ただ、2019年まで長らく戸川京子さん歌唱版のみがフル尺で発表されていた「動物園の鰐」は別格として小西さんが唯一ミュージシャンになった瞬間だと思います。ネットラジオ『音楽より遠く』でも話したのですが高浪慶太郎さん、鴨宮諒さんのお二人はコンセプトよりも先に音楽があるというスタンスで活動されている方々だと思うので素直に尊敬しています。極端な話ですが高浪さん、鴨宮さんは1990年代に台頭しなくても、仮に全く違う時代に生まれたとしてもミュージシャンとして活躍されたと思います。"レコードを作りたい人"と"音楽を作りたい人"と比較すると分かりやすいかもしれません。あまりにも勝手な願望ということを承知で書きますが、ピチカート・ファイヴがテイチク時代でスパッと解散してくれたらSHI-SHONENと同じくらい大好きなグループだったと思います。

小西さんの他に具体的に名前を挙げませんが1990年代とあまりに相性が良過ぎた人たちの空虚さと悲哀を2010年頃からヒリヒリ感じてしょうがないのです。

1994年から1995年にかけてのサニーデイ・サービスの音楽的転向(フリッパーズ・ギターへのカウンターとしてのはっぴいえんど、銀河鉄道の利用)のように音楽を作る動機を”地理的な東京”から”時間を巻き戻した東京”にすり替えたミュージシャンたちが多く登場した点も渋谷系ワールド・ミュージック説を補足する現象のように思えます。この書き方で伝わるかどうか不安になったので「さよなら! 街の恋人たち」(MIDI 1998年)ジャケット画像を添付します。このような状況を肯定的に捉えた松本隆さんがBOXセットの発売、記念ライブといったお祭りを仕掛ける五年、十年周期の行事を見る度に例えばDeep Forestに向けて「お願いですから自分たちの音楽をサンプリングしてください」と懇願する民族がもしも存在したら、と考えてしまうのです。

宇多田ヒカルさん特需の影響かは不明ですが、1990年代末期東芝EMIからURCのほぼ全カタログ、未発表音源がCD化されるという特異な時期に金延幸子さんはレコード店に行くより先に音楽が鳴り響く実地へ向かってしまうタイプのプロデューサー、ミキサーである久保田麻琴さんを迎えて沖縄音階から始まりシンプルなドラムループのR&Bで終わる不思議なアルバム『Sachiko』(Victor 1999年)を発表します。仮に松本隆さんがこのアルバムに関わっていたら『み空』(URC 1972年)リスナーに色目を使ったものになったことでしょう。僕は1999年5月に渋谷 CLUB QUATTROにて行なわれた金延さんのライブを観に行ったのですが終演後観客として(!!)並んでいた高田渡さん、中川イサトさん、大塚まさじさんといったフォーク界のレジェンドたちのポカンとした表情が今も忘れられないです。

『世界のポップス1991』(JICC出版局 1992年)について、いとうせいこうさんが1990年代初頭に短波ラジオの前に座って世界中の流行歌と向き合っていたことについては第三信ではじめて知りました。『想像ラジオ』(河出書房新社 2013年)が2014年3月9日ニッポン放送でラジオドラマ化された際にジングルを僕が担当したというせいこうさんはご存知ないであろう微妙な接点があるのですが、東海林さだおさん著『ヒマつぶしの作法』(SB新書 2019年)に収録されていた東海林さんとせいこうさんの対談を最近うっかり読んでしまい、その中にフュージョンやスムースジャズのファンとしてかなりショックな発言が収録されていたのでもう少し時間を置いて考えたいと思います。

いとう 「治安維持法」みたいな名前だけど「下手維持法」「下手な絵法」さえあれば、いろんなものがとっても豊かになりますよね。文章もそうです。「ちょっと下手なんだけど、なんとも言えないな、あの人の文章は」っていう人いっぱいいますもんね。でも、そんな人も上手くなっちゃうんですよね。書いていると。

東海林 手慣れてくる。

いとう そうですよね。いやらしいですよね。音楽もそうですよ。やっぱり上手い人よりも、上手くない人の演奏にみんなの注意がいきます。(p.216)

ちなみに僕はThe Shaggsを笑う行為にもう疲れました。

「あこがれ/愛/フランク・ザッパ」

第二信の中で『ニューエイジ・ミュージック・ディスクガイド』における柴崎祐二さんのジョン・フェイヒィとウィリアム・アッカーマンの比較に対し、結論を出すのは時期尚早という意見を僕は書きましたが、その後ジョージ・ウィンストン『Piano Solos』(Takoma 1972年)を購入し驚きました。プロデューサーがジョン・フェイヒィだったのです。アルバムの内容としては育ちの良い人間の反抗期のような演奏でジョージ・ウィンストンが敬愛するファッツ・ウォーラーやプロフェッサー・ロングヘアのような自然なスウィング感はありませんがライナーに書かれていた「ラジオで毎時のニュースの前に30秒間流れるインストゥルメンタルは、決まって聞いていたという」この一文を読めただけで大満足です。ここから既に「Longing/Love」でニューエイジ・ミュージックの天下を取る道筋が見えてきます。アルバム『Piano Solos』は1994年に『Ballads And Blues 1972:The Early Recordings』と改題されWindham Hillから発売されました。BMGファンハウス側としては「Longing/Love」20周年のつもりで再発したであろう『AUTUMN~20th Anniversary Edition~』(Windham Hill 2001年)に収録されているジョージ・ウィンストンによるセルフ・ライナーにはフランク・ザッパへのあふれんばかりの敬意と愛情があります。

彼の音楽は、だいたいいつも私に強烈な霊感を与えてくれるものだったが、1969年のインストゥルメンタル・アルバム『HOT RATS』(Rykodisc)はことさらそうだった。

「Longing/Love」についてはただ一言メモの切れ端のような情報のみです。

1975年作曲。

ジョージ・ウィンストンのザッパ愛はその後も尽きることなくアルバム『Montana:A Love Story』(Windham Hill 2004年)では「The Little House I Used To Live In」をカバーしています。楽器の特性上微分音を難なく演奏することが可能なギターに対してあこがれを抱くピアノ奏者・鍵盤奏者は多く存在しますが、ジョージ・ウィンストンのあまりに極端な嗜好と実践の際のシンプルさは今後さらに調べて行きたい謎があります。第三信を読むまで僕のザッパ体験はこのカバー演奏のみで、門下生であるスティーヴ・ヴァイの方に興味が向いてしまい今に至ります。ちなみはスティーヴ・ヴァイはザッパの誕生日ツイートを欠かさない律儀な男です。少し話が逸れますがコンピレーション『Windham Hill COLLECTION ’96』(BMGビクター 1996年)にはペンギン・カフェ・オーケストラが参加しています。ものすごく乱暴な分類ですが「鈴木惣一朗さんが語りたがる音楽/語りたがらない音楽」が意外に密接だったことは2020年に色々と調べた上での収穫でした。

蓮の伝説

近年のニューエイジ史観において始祖と確定されてしまったヤソスに対して個人的に何の恨みもありませんが、「Inter-Dimensional Music」(Unity Records 1975年)発表の一年前(録音はニ年前)、観客に一分間の黙祷と瞑想を求めるという前例のないライブ盤『LOTUS』(CBS 1974年)を発表したカルロス・サンタナに対してニューエイジ・ミュージック方面からの言及があまりに少ないように思えます。GSを飛ばしはっぴいえんどを日本語ロックの始祖と位置づけるやり方に似た居心地の悪さを感じるのでここでサンタナついて少しだけ補足したいと思います。まずはシュリ・チンモイに師事した同士であるジョン・マクラフリンとの連名アルバム『Love Devotion Surrender』(CBS 1973年)について。本家・作曲者ジョン・コルトレーンよりも明らかにどっぷりハマりきった二人が唱える「Love Supreme」のユニゾンはなかなか恐ろしいものがあります。翌年に発表したアリス・コルトレーンとの連名アルバム『Illuminations』(CBS 1974年)一曲目はサンタナのギターソロではなくアリスのハープでもなくシュリ・チンモイによるお言葉「Guru Sri Chinmoy Aphorism」です。ニューエイジ・ミュージックのアルバムでもこれほどまでにリスナーを篩に掛ける例はなかなかないでしょう。江原啓之さん『スピリチュアル ヴォイス』(GT music 2004年)ですら一曲目は無難な弦楽インストゥルメンタルです。そしてマイルス・デイヴィス1960年代黄金クインテットからマイルスを除いた、いわゆるV.S.O.P.が集結したアルバム『Swing of delight』(CBS 1980年)一曲目「Swapan Tari」もシュリ・チンモイの作曲です。途中の転調こそあれど、ほとんどEのブルースでミュージシャンたちに丸投げしたようなもので作曲とは一体何なのだろうと思ってしまうのですが、注目したいのはハービー・ハンコックがかなり乗って演奏しているという、その(以下略)。

シュリ・チンモイはアスピレーション、すなわち、心が絶え間なくより高く深い現実を熱望することを、次のように捉えています。つまり、それは、宗教、文化、スポーツ、科学におけるあらゆる偉大な前進の背後にある精神的な力であると。心に生き、とどまることのない自己超越を熱望することによって、人々は自分自身の最高のものを前面に出すことができ、真の満足へ至る道を見つけることができるのです。(シュリ・チンモイ センタージャパンHP シュリ・チンモイについて)

1994年にはサンタナ兄弟三人勢揃いの(と思いきや一人は甥。櫻井隆章さんによるライナーにはインターネット以前の情報収集に困惑するリアルな様子が包み隠さず収録されています。)アルバムその名も『Santana Brothers』(Island 1994年)を発表。こちらもやはり一曲目が面白いです。ギター六弦E音を約一分間鳴らし続ける「Transmutation / Industrial」はニューエイジ・ミュージック、そしてoverture好きにとってたまらない響きです。曲名ほどインダストリアルな雰囲気ではありません。一気に2020年に話題が飛びます。サンタナの現在の奥さんであるシンディー・ブラックマンがAmazon Aid Foundationなる団体の為に録音した「MOTHER EARTH」という打楽器アンサンブルがニューエイジ・ミュージックとして非常に素晴らしいものだったのでリンクを貼ります。そして彼女が組んだspotifyプレイリストにはマイルス・デイヴィス1960年代黄金クインテットが残した金字塔『Nefertiti』(CBS 1967年)からタイトル曲が選ばれています。

蒸気の向こうの河田町

第三信の三上博久さんについての章は1980年代後半から1990年代前半のフジテレビの変わり方と連動しているようで大変興味深く読みました。たった一人の俳優さんの音楽活動とTV局の動向が連動するはずはないのですがフジテレビ1992年後期のキャッチコピーは『哲学』です。同名のコンピレーション・アルバムが1993年メディア・レモラスから発売されました。ジャケットの裏には「なぜだろう?とおもいましょう」と記されています。視聴率を度外視し深夜帯に放送された『カノッサの屈辱』『哲学の傲慢』『カルトQ』『たほいや』『音楽の正体』に共通するフジテレビの高級サロン的な雰囲気と赤帯さんが紹介してくださった三上さんの音楽の相性は非常に良いものに思えます。「三上博史ナイト」実現したら相当面白かったでしょうね。分野こそ違いますがちょうど第三信公開翌日の12月2日にフジテレビ・バラエティ黄金期の柱であった佐藤義和さんの訃報がありました。

丹下健三さんが建築を担当したお台場・球体ビルに象徴されるフジテレビの洗練さと対称的に日本テレビは1980年後半から1990年前半にかけて手段を問わず地を這うように視聴率を追い求め1994年ついに視聴率三冠王の座を手にします。そして今なお絶対王者であり続けながら(※追記:2019年12月30日~2021年1月3日までを対象に行なわれた視聴率調査によるとプライム帯一位はテレビ朝日)、場末のパチンコ店以上に醜悪に見えるセットを組んだ番組を迷いなく放送する度胸のある放送局です。Vaporwaveを作る人達は時々フジテレビをお題にすることがあります。これが例えば『行列のできる法律相談所』セットのスクリーンショットをジャケットにしたら・・どうにもならない苦い気持ちが聴き手に残るだけのような気がします。

八○年代にフジテレビを陣頭指揮した鹿内春雄氏も日枝久氏も、日テレの氏家氏のように視聴率主義を声高に主張した、という記憶はない。フジテレビでは、「視聴率ばかり追い求めると何かを見失う」という暗黙の共通理解があった。しかし見失う「何か」が一体何だったのか、今考えるとよくわからない。おそらく「数字ばかり追い求めるのは下品だ」という、ある種のスノビズムがあったのだろう。

「数字ばかりを追い求めるのは下品」というスノビズムとは何だろうか。高視聴率を狙って必死になるのは、汗臭いし、ダサい。トレンディードラマでヒットを飛ばし、いつの間にか「都会派」のイメージが付き始めたフジテレビの社員には、ガツガツした日テレ流視聴率至上主義は似合わない。

しかしテレビはマスメディアなのだから、多くの人に見てもらわなくては、経営は成り立たない。(『フジテレビはなぜ凋落したのか』 吉野嘉高 新潮新書 2016年 p.112~p.114)

vaporwave2?

2020年におけるVaporwave、Future Funk周辺はArtzie Music騒動で著作権無法地帯だった皆の楽しい空き地に商業施設が立ち並ぶような寂しい状況でしたが次への第一歩として(?)11月20日にダン・メイソン『I'm Not Going Anywhere』(business casual 2020年)のリリースがありました。内容はベン・ワット『North marine drive』(Cherry red 1983年)、ペイル・ファウンテンズ『Pacific Street』(Virgin 1984年)を連想させる日本で言うところのいわゆるネオ・アコースティックだったのです。bandcamp画面をスクロールしてタグを確認したところ、非常に興味深い”vaporwave2”という表記がありました。シティポップ、フュージョン、ブラックコンテンポラリー周辺を聴き過ぎて複雑なコードの響きは分かるものの演奏技術が追いつかないためにこういったスタイルを選んだのか真相は分からないのですが、戸惑うリスナーは少なく順調な売れ行きです。そういえばdatafruitsは3月27日から3月31日にかけて『DXDF2020』というオンラインイベントを開催しましたが、ゲストDJとして参加したSkylar Spenceはプリファブ・スプラウトを流しました。考え方がすっかり一般的なミュージシャンのようになったダン・メイソンはspotifyが盗用防止の為に行なう措置に対して非常に否定的な立場でこのようなツイートをしています。

Just copyrighted the C major chord y’all have to stop using it 😤😤😤

— Dan Mason ダン·メイソン (@DanMasonVapor) December 7, 2020

ダン・メイソンの主張の正誤はともかく、パンクにしろニューウェーブにしろヒップホップにしろセンスが技術を上回るジャンルだったはずが従来のポピュラー音楽のルール内に落ち着く歴史はここでも繰り返されたということだけ記録しておきたいと思います。それこそネオ・アコースティックにおいてもマリン・ガールズ時代ノイジーなギターをかき鳴らしていたトレイシー・ソーンがEBTGでデビューした際のA面はコール・ポーターのカバー「Night And Day」(Cherry red 1982年)でした。アズテック・カメラはトミー・リピューマをプロデューサーとして迎え、スティーヴ・ガッド、ウィル・リー他、腕利きのミュージシャンたちをバックに従えたアルバム『LOVE』(Sire 1987年)を発表しました。最近Android Apartmentがガット・ギターをクラシックのマナーできちんと左足にのせて演奏している写真を見て「育ちが良いのだなあ」と妙な感動を覚えました。ダン・メイソンが考えるvaporwave2の手法はこの先浸透して行くのか、それともまだまだサンプリングを続ける人たちが残るのか、今後の状況は全く予想できませんが前述の「下手維持法」を望むいとうせいこうさんがもしもVaporwaveリスナーだったとしたら相当ショックを受けただろうなあ、と。『新・蒸気波要点ガイド』(DU BOOKS 2019年)発売から一年が経ち、ある程度ブームが落ち着いてきた現在ようやく堂々と書けるのですが、僕がMACINTOSH PLUS「リサフランク420/現代のコンピュー」をはじめて聴いた時、America「A Horse with No Name」と同じキーでほぼ同じメロディだなあ、というとんでもなく的外れな印象を持ちました。困ったことにサンプリング元が分かった現在もそれはあまり変わらないのです。

自分のことならベラベラと

第三信の中で赤帯さんが僕の作った音楽や僕の嗜好について書いてくださったことに感謝します。本当にありがたいです。まず僕は自作にジャズの語法をほとんど持ち込みません。1980年代中盤~後半の矢野立美さん、志熊研三さんをお手本に直線的な進行を使いながらポップスの範疇のテンションが多少乗るだけです。第三信で紹介されていた菅原弘明さん「雨待ち」で使用されているようなブラジル的な空間を生かしたヴォイシングへの憧れはあるのですが、KORG M1プリセット「CellarDrum」と相性が悪いので諦めました。あの曲をガットギターで演奏したならトニーニョ・オルタやイヴァン・リンスそのままだったと思うのですが、芯の太いGUILDのギターで演奏している所に菅原さんの独自性を感じました。

アルバム『ideal market serenade』(nmp 2014年)は完全にΔKTRさん主導でRoland SP-404に取り込む為の素材を作ったのですが、1990年代に白眼視されていたゲートリバーブやオーケストラル・ヒットを堂々と使って良いのだというワクワク感があったことは覚えています。例えば山下達郎さん、田島貴男さんのように1950年代~1970年代前半を心の中心に置いているようなミュージシャン、音楽リスナーは嫌な顔をするだろうなという痛快な気持ちでした。下記の田島さんのツイートは2017年に書かれたものですが、人が生涯をかけて外したゲートリバーブをまたかけ直す作業は現在も楽しくて楽しくてしょうがないです。

眠いので昔話していいすか。僕のデビュー当時のRecでは、ドラムのスネアには必ず物凄いゲートリバーブがかかってた。当時のエンジニアの決まり事だったんだ。僕がまず最初にすることは、そのゲートリバーブを外してもらうよう、どうエンジニアを説得するか考える事だった。ムッとされて大変だった。

— 田島貴男 Original Love (@tajima_takao) January 17, 2017

なぜか最多登場

何事も始めなければ分からないものだと改めて痛感したのですがこの往復書簡でなぜか最多登場の作曲家がスクリャービンになってしまいました。芥川也寸志さんの意地の悪さが滲み出ているクラシック音楽評論集『音楽を愛する人に ー私の名曲案内ー』(旺文社文庫 1981年)には「交響曲第4番」(「法悦の詩」)についてこのような解説が収録されています。

「当時勢力を誇っていたロシア正教会は、直ちにこの曲を演奏禁止にするよう、政府に圧力をかけました。<この曲は聞く人々に、催淫作用を起こさせる>からでした。催眠作用ではないので、お間違えのなきよう。この一事をもってしても、この曲がいかに名曲であるか、既に証明済のようなものであります。」(p.19)

意外な方面ですがクイズ界においてスクリャービンは「神秘和音/」のポイントで押してほぼ間違いのない人物でもあります。神秘和音はいわゆる四度堆積の和音ですが、増四度という不安定な歩幅の影響からか、例えばマイルス・デイヴィス「So What」(ビル・エヴァンスのパート)、ハービー・ハンコック「Maiden Voyage」のような聴き手をフワッと心地よくさせる効果をもたらす四度堆積の和音とは異なります。ワーグナーのトリスタン和音から続くドミナントの可能性の拡張として生まれたⅠ・トニックへの道筋をほとんど見失った和音というのが一般的な認識です。詳細は下記リンクの大野和士さんによる「交響曲第3番」(「神聖な詩」)解説にお任せします。

スクリャービンとほぼ同時代を生きた作曲家の代表格といえば第三信にも登場したシェーンベルクですが、「第30回吉田秀和賞」を受賞された柿沼敏江さん著『<無調の誕生>ドミナントなき時代の音楽のゆくえ』(音楽之友社 2020年)はアメリカの作曲家ロジャー・セッションズがシェーンベルクとの会話を回想する場面から始まります。

私は彼〔シェーンベルク〕に彼の弦楽四重奏第四番の第一楽章はときとしてニ短調に聞こえることがあると言ったんです。すると彼は「そうです。でもそれはニ短調ではありません。あなたが聴いたのは音の間の関係性で、あなたはそれを調性と結びつけたのです。けれども調性というのはそれだけではありません ー それ以上のものです」。私は彼の言いたいことがすぐに分かりました。もちろん、彼の言っていることは正しいのです。(p.12)

シェーンベルクに師事した作曲家たち、三分音と四分音、倍音列、純正律、半音階、全音階、オクタトニック、電子音楽、中央情報局(!!)、Love Of Life Orchestra・ピーター・ゴードン(!!)、さらには比喩表現として使われる"言葉としての無調"について(ここには記載しませんが予想外のミュージシャンの名前が登場します)・・1980年代にMTVと無縁なアメリカを目撃した希有な体験を持つ柿沼さんならではの縦横無尽かつ整合性の取れた考察により十二音技法=無調ではないこと、そもそも調性を崩壊させることは可能なのか、不可能なのか分かりやすく読者に示した本です。特にオクタトニック(半音-全音-半音-全音・・という歩幅の音階)について書かれた「第七章 隠れた水脈ー八音音階という魔術」はすごいです。ここで紹介される譜例は明らかにポピュラー音楽畑の人間が「ブルーノート・スケール」として慣れ親しんできたものです。アフリカ文化とヨーロッパ文化の衝突という史観に凝り固まった結果、無意識のうちに遮断していた部分が見えて来るのです。読み終えた後あまりに興奮したので冷静な状態になる為、柿沼さん以外の方が書かれた十二音技法についての本を読もうと思い、本丸であるシェーンベルク本人による著書『シェーンベルク音楽論選 様式と思想』(ちくま学芸文庫 2019年)を手に取りました。訳者である作曲家の上田昭さんは序文で『ピアノ組曲』についてこのように書いています。この序文も困ってしまう程に面白かったです。文中の垂直面と水平面の対比はジョージ・ラッセルおよび彼の門下生たちが上田昭さんのことを知ってか知らずか結果的に引き継ぐことになり、拡大して現在に至ります。

和声、音響、調性感、といった音楽の垂直面に関してシェーンベルクは当時として非常に意欲的、革新的であった反面、リズム、楽式といった音楽の水平面、及至は構成面に関してはそれほど革新的な感覚の持主ではなかった人ではあるが、それにしても新しい音響の探求が行なわれるまさにそのたびごとにそれにふさわしい楽式の創造ないしは従来の楽式に対する工夫、といった意欲的な行動が見られず、ことさら従来の楽式、もしくは音楽以外の要素に楽曲統一の手だてを求めていくところに、彼の持つ音感覚が完全な意味においては従来の調性感覚から完全に脱することを望んではいなかったことが現れているように思えるのである。(p.10)

それでは実際の音源を聴いてみたいと思います。Kaori Nishiiさんによるピアノ演奏です。猫背な演奏姿勢からグレン・グールドをすぐに連想されたと思うのですが実際グールド版の『ピアノ組曲』演奏動画も公式に存在します。

スクリャービンがドミナントを拡張し、シェーンベルクがドミナントなき時代を生きたと纏めれば着地として綺麗なのかもしれませんが現実はそんなに甘いものであるはずもなく、同時代にアメリカでは二十世紀以降の調性の基盤となるブルースが鳴り響いていました。

渋沢栄一がニッコリ笑えば楽になる

ブルースについては第二信で『Atom Heart Mother』(Harvest 1970年)を引き合いに、そして先ほどオクタトニックに関する部分で少しだけ書きましたが、現行の音楽でブルースをストレートに取り込みながら普通に支持を得ているNiziUの音楽を聴いて本当に、本当に驚いたのでリンクを貼ります。「Step and a step」(EPIC 2020年)キーはGメジャーかEmか決定しにくいのですがとにかく調号は#一つです。Aメロは| C-Dsus4 | Em |という進行。歌メロ・♮のファが登場しバックトラックと衝突するかしないかスレスレの、事前情報がなければとてもデビュー曲とは思えない鋭利な響きです。「Make you happy」(EPIC 2020年)は| G |・/・| C7 |・/・|のループのみでほとんど構成されていながら3分28秒聴き手を飽きさせない強靭な構造です。C7が鳴るところに歌メロ・♮のシが登場し思いっきりバックトラックと衝突しています。インストゥルメンタルや劇伴では安部潤さん「LONG GOODBYE」(Ariola 2015年)のような例がありますが歌モノではあまり使われることのない響きです(「LONG GOODBYE」の場合Cmaj7の上にラの#が乗ります)。J.Y.ParkとLee Hae Solはとんでもなく恐ろしいタッグだなあ、と、仰ぎ見ながら今後日本の作曲家の方々はどのように舵を切るのか気になります。

近田春夫さんが「考えるヒット」(『週刊文春』 12月24日号)の中で「これ全員日本人ってことで、定義はjpopでいいのよね?」のみで済ませていたことには愕然としましたが・・この一文を書いた(最近は音声メモからの文字起こし)人物が『定本 気分は歌謡曲』(文藝春秋 1998年)著者と同一なのか信じられない気持ちで一杯です。2021年・連載25周年のタイミングでどなたか近田さんに白タオルを投げてくれることを望むばかりです。※ここまで書いたところで「考えるヒット」連載が2020年末をもって終了するというニュースが入ってきました。いつからか「フォークかロックか」「K-POPかJ-POPか」という流れ作業的な仕分けになり"考える"行為が消えてしまったので本当に良かったと思います。『気分は歌謡曲』との差別化を図る為に設けた「自分で選盤しない」というルールが徐々に弱点となり金属疲労のような結果になったのかと思います。

韓国の作法に則る例を除いた日本の音楽はこの先いっそのことセルビアのターボフォークのような、もしくは末期GS、ムード歌謡、渡辺宙明さん、菊池俊輔さん、さらに飛躍して山本正之さんのような短調に舵を切ってくれたら楽しいだろうなと思います。多摩地区で生まれ育った人間は小学生の頃、社会科見学で第一現場(府中刑務所)、第二現場(国分寺)に行くということが理由なのか分からないのですが、僕は毎年十二月が近づくと三億円事件を題材にした音楽をよく聴きます。高田渡さん「大・ダイジェスト版三億円強奪事件の唄」、沢田研二さん「時の過ぎゆくままに」、太田裕美さん「ひぐらし」等々、数々の名曲がありますが中でも一番大好きなのが山本正之さん作詞・作曲・編曲の「府中捕物控」です。元々は1975年にALFIE(現:THE ALFEE)用に書き下ろされた曲で三億円事件時効当日の12月10日に発売予定だったもののビクターが「社風に合わない」と発売中止の決定を下した曲です。下記リンクで歌われているのはレコード版、1994年パイオニアLDCから発売された山本さんご自身によるセルフカバー版と異なり、犯人が時効まで耐え忍び、逃げ切り、ゴールテープを切った瞬間を真っ正面から讃える歌詞です。おそらく初稿はこのバージョンだったのかと。小学四年生の時に何度も何度も聴いたのでもはや客観的な判断は不可能なレベルで僕の身体に刷り込まれている曲です。

最後の空き地

もはやすっかり忘れ去られたことですが、TBS系朝の情報番組『グッとラック!』12月10日放送でQuizKnock編集長の伊沢拓司さんが「Plastic Love」(Night Tempo 100% Pure Remastered)をシティポップとして紹介したこと、加工前の音源を紹介するのか加工後の音源を紹介するのか、全く定まらないグチャグチャな番組構成がTwitterを多少ザワザワさせました。TBS系『東大王』出演者の”音楽問題・問題”は根深く3月18日放送回で鈴木光さんはショパン「幻想即興曲」出だしの音を「フラット」と発言しそれがテロップ等で訂正されることなく今に至ります(「幻想即興曲」は嬰ハ短調)。クイズも音楽も好きな僕にとっては辛いです。

話題をシティポップに戻しますが、大野雄二さん作品のCD再発、印象批評に陥らないライナー、インタビューでおなじみのDJ・ベーシスト不破了三さんから僕のTwitter宛てにこのようなリプライが来ました。”シティポップに踊る前に、我々は「ニューミュージック」と決着をつけないといけないんですよ”。そして不破さんはご自身のTwichアカウント『レコード喫茶ふわふわ』において12月19日、12月26日と二回に渡りニューミュージックを特集し、その曖昧な輪郭を探っていました。ユーミンを出発点としながらテンションの多用、スティーヴィー・ワンダー的な転調が必須な訳ではなく(それらが必須なのはマイカプロジェクトですよね)、1970年代から1980年代前半にかけて自作自演路線でデビューすればニューミュージックになってしまうという非常に不思議な括りではありますが、ジャズ以外の渋谷毅さん仕事が語られる際にアリス「涙化粧」が省かれると寂しくなるくらい僕にとっては好きなジャンルです。フォーライフ・レコード立ち上げ四人衆、オフコース、チューリップ、かぐや姫、風、伊勢正三さん、ふきのとう、歴代ポプコン出身者のほとんどが好きです。グレープはさだまさしさんよりも吉田政美さん派です。かつて自身の立ち位置に無自覚だったことが魅力であったシティポップはもう誰もコントロールしきれない程のブームになり、前述の『グッとラック!』における誤った紹介がまかり通るような状況を横目で見ながら、もう日本の音楽が海外で話題にならなくても良いと強く願うようになった現在、最後の空き地はニューミュージックではないかと思うのです。

何かが終って そして何かが こわれて 落ちた! あゝ(アリス「青春時代」 作詞:なかにし礼 作曲・編曲:都倉俊一 東芝EXPRESS 1973年)

この返信を訃報で締めることは寂しくなるのでやめたいのですが、作曲家の中村泰士さんが12月20日に亡くなられました。第二信で書いたようなシステム的な作曲法ではなく一代限りの不思議な作曲法をお持ちでの方でした。数々の作品の中で突如跳躍するメロディは聴き手に驚きを与え続けました。「喝采」Aメロ・二小節目はたった一拍でメロディが一オクターブ跳躍します。篠塚満由美さん(中森明菜初期作品の作詞家であり桂銀淑のモノマネで一世を風靡し現在は歌手として活躍されています。すごい経歴)に提供した「パパはもうれつ」(Victor 1974年)イントロのリフをかのジョルジオ・モロダーがどこで聴いたのか分かりませんが流用し、ブロンディ「Call Me(Chrysalis 1980年)が制作されたことは伝説となっていますが、これは編曲家あかのたちおさんの功績かもしれません。

「少女A」(Reprise 1982年)発売の翌年に「熟女B」(Polydor 1983年)を作ってしまう西の方特有のノリの良さは筒美京平さんにはないものだったと思います。1990年2月20日「テレフォンショッキング」に上岡龍太郎さんが出演された際には律儀に電報と大きな花を送る人間味あふれる方でした。横山ノックさんが上岡さんにとって太陽だったのならば中村泰士さんはどのような存在だったのか、野次馬根性丸出しですがとても知りたいことです。そして僕にとっては最重要事項である「ジャスコで逢いましょう」作曲者こそ誰あろう中村泰士さんです。ここで返信を書き終えたなら多少バズ狙いのものになったかもしれませんが旧ジャスコ社歌「人間の園」作曲者の神津善行さんはご存命です。ホッとしました。とにかく僕と赤帯さんは色々なことを考えながら2020年を無事に完走しました。本当にお疲れさまでした。2021年もよろしくお願い致します。

※近田さんについて書きたい放題書いてしまったので自戒の念を込めて殿の言葉を、声を聞き返します。

いいときの思い出で生きろって言うんだよね。自分はあいつのピークを見たじゃねえかって、ピークの芸で判断せい、っていうんだよ。客もそうなんだ。一番いいときの芸を見たら、それで幸せになれっていうんだよね。(『ビートたけしのオールナイトニッポン』1985年1月18日放送)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?