「えっYMM4で劇場動画を!?」エモく見せる画面演出と演出の必要性の話

先日やたらと長い編集期間を経て劇場動画を作りました。

編集はじめて4ヶ月…延々と終わりが見えなかった劇場動画がやっと完成しました!たぶん…。かなり長尺になってしまいましたが…。

— あおもや (@bluemist_im) August 15, 2023

編集、台本からだと半年かかってますね…途中の空白期間があったとしてもずっと編集してました…。

ということで、ニコニコのひじき祭開催の8月20日に投稿します! pic.twitter.com/UutPs4CIIH

劇場動画

ゲーム実況とは違い、背景や立ち絵を使って動画内で物語を表現する動画のことを指します。

ひじき祭

ひじき=非実況 ゲーム実況以外のジャンルをひっくるめた動画の投稿祭

ありがたいことにこちらの動画はひじき祭公式アカウントから取り上げられたりしていい思い出になりました。

あおもやさん(@bluemist_im)

— VOICEROID非実況動画祭 (@nonlivevideo) August 23, 2023

琴葉・ARIA姉妹の劇場もの。ある朝起きたらOИEちゃんの様子がおかしい!?キャラクターの『一人称』をテーマに姉妹の秘められた気持ちを露わにしたドラマ。

「非実在性メモリアルデイ」きらめきのありか。【ソフトウェアトーク劇場】https://t.co/xdwMS3xtfA#sm42632875 pic.twitter.com/CLRiArteq7

というわけで、この動画の編集技術の棚卸しと称して解説動画を作りました。ただし元がメモ書きだったので説明というよりは引き出しのような感じですね。

今回の解説のテーマにしたのはYMM4でも「劇場動画」で「エモい」表現を作れる、という種々の実験的な内容です。

どんなことを解説しているかは動画を観て頂くとして……。

この記事では自分の動画にあった画作りの話をしてみようと思います。

……ところでエモいってどんな意味ですか?

動画の画作り

突然ですが、私は劇場動画を作る時に大別してジャンルを2種類に分けてます。

ひとつは先ほどの解説で上げたような、カメラワークや背景と馴染ませたりといったシネマティック寄りな作り方をする「劇場動画」。

もうひとつはあまり場面も変えず、短めのシナリオで会話を主体とする「会話劇」。

最初に作る時にどちらの方向性で進むかを決めてしまいます。それは作りたいシナリオに合わせて決めますね。ドラマ寄りか、コメディ寄りかはざっくりした分け方になるでしょうか。

自分の動画でいうとシナリオを重視したかったです。

すこし長めのシナリオになりそうだったので、間を持たせるような作りにしないといけないだろうな、という感覚がありました。

あと、個人的にキャラクターの実在感をなるべく高めたいという考えがあります。違和感なくその世界に立っているというか。

ということでテンポの遅さをなるべく感じないようにあれこれと試した結果が解説動画ですね。

上記のように、

キャラクターがなるべく実在して生活を送っているような雰囲気

アニメや4コマ漫画のようなコメディ感がある日常

ということを念頭に置きました。

あとはシーンで見せたいものを強調したいから、ということもあります。

こういうの、視聴者は背景の情報などから「ああ、今は何時くらいなんだな」とかを脳内で補完してくれると思うのですが、そういう想像力になるべく頼らず自然に見せることでよりストーリーに集中してもらいやすい環境を目指しました。

たとえば下のシーンはけっこう大事なシーンですが、普通に配置するとこんな感じ。

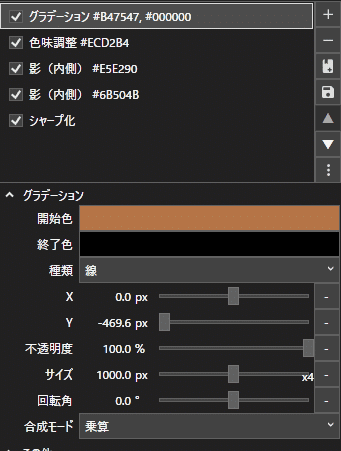

ここに、立ち絵にグラデーションや色味調整、光源用の影(内側)を入れたりして……。

で、シリアスな場面なので茜の視線が強調されて欲しいです。逆光ですが目をもう少し明るく。

こんなかんじで、

強調したい要素

ストーリーの牽引力

を果たしてくれる目的でこういった画作りをしているわけですね。

まぁそれをYMM4でやるのか? というとわかりませんが……え、AviUtl? 知らない子ですね……。

その演出は果たして必要ですか?

こういう解説を作っておきながら常々考えることはこれです。

たとえばこうして見た目に表現力を上げた動画の数字が必ず伸びるか、といわれると全然そんなことはなく。おそらく、私がやっていることは真逆のアプローチです。

いいたいのは「編集技術を取り入れたからといって数字に反映されるわけではない」ということで、「なぜ、それがいるのか?」は一考する余地はあるよね、ということでした。

私は劇場動画や物語にテーマを決めて、それになぞって展開を考えていく作りをしています。こういうのは共感を得られにくいので必然的に見てもらえる可能性は下がります。経験談。

で、長いシナリオを書くと動画時間が長くなり、さらに見てもらえる可能性は下がります。

それは分かっていたのでシネマティックな見せ方にする必要があるな、と考えたわけです。

ということで、こういう作り以外の場合はほとんど必要ないんじゃないかな、と考えています。実際、先述した会話劇の場合は私もこうした演出は行いません。

実際にこういったシネマティックな演出を取り入れたいと考える場合、以下の要素によってその必要性が決まるのかな、と考えています。

シナリオのテンポ

シリアスの度合い

話の長さ

これらの要素が多く占める場合は視聴者が飽きやすくなってきます。一般にカメラワークやシネマティックな演出など、映像的な要素を増やす理由は間を持たせるためにあると思います。

そういう、動画全体の構成を考慮した上で編集技術は取り入れましょうね、ということでした。

特にカメラワークはパッと見てクオリティが高そうに見えますが、見せ方を工夫しないとカメラ酔いや展開の分かりづらさに即座につながります。

たとえば、効果の補間移動を使ってカメラワークを統一すると不安定な動かし方になってしまいます。

姉妹の二人が交互に会話するシーンがあったとして、それぞれの会話にカメラを当てるイメージで作ってみます。

順番は ①葵→②茜→③葵→④茜→⑤二人に戻る です。

これ、スゴく酔いそうなカメラになります。

(GIFの都合で尺に無理矢理感はあるのはご容赦下さい)

短時間に補間移動でアニメーションを繰り返すとこうなる

もうすこし展開を考えてみます。

①の葵のセリフが終わったあと、隣に②茜がいれば登場人物はすべてカメラに映しました。であれば、③で二人に戻ればいいのです。

また、補間移動を使うメリットはないのでカメラの動かし方を緩急1:減速で遅めにしてみました。

で、もうすこし踏み込んで「葵に対して茜が調子に乗った発言をする」という場面とすれば ①葵を映しながら②を映す→③二人に戻る でもいいわけですね。

こういうときに距離の離れた人物のみ強調したい場合にカットインを使います。

どうでしょうか。カメラワークをぐりぐり動かす必要ってそんなにない、と思いませんか?

まとめ

ということで、解説動画の紹介をしておきながらその内容を一部否定するような内容の記事でした。

今回作りたかった劇場動画はカメラワークやシチュエーションを意識した作りにしたはじめての試みでした。いろいろ勉強しながら取りかかったのですが、私自身もまだまだ理解できているわけではありません。

ちなみにこういう動きの付け方が頭の中でイメージできなかったのではじめて絵コンテというのを導入してました。

かつて自分の中で編集カロリー最大級だった劇場動画の続きを作ってます。そこではじめて絵コンテというのを導入して進めてみてるんですが、無限に終わる気配がしません。手戻りは…少なくなりましたけど…。

— あおもや (@bluemist_im) August 12, 2023

たぶん8/20頃のひじき祭には間に合うと思います。台本と絵コンテとセリフは終わったので…。 pic.twitter.com/JqGoE4FYwh

絵コンテの効果は正直わかりませんが、編集の手戻りを少なくする、という意味では効果がありました。まぁ、先述したことを危惧していたので慎重にやりたかったということですね。

編集技術は調べるとたくさん出てきますが、本当にそれが自分の動画にあった演出なのか? というのはインプットするときに念頭に置くほうが良いですね。この記事に限りませんが、あくまで解説に使った演出は私の動画にあわせた落とし込みを経たものです。

そのあたりを踏まえて、編集の引き出しとして解説動画をご覧ください!

今回は以上です!

……ちなみに、私としては元の動画のほうを観てくださると嬉しいんですけどね。

ちなみに解説のほうがウケがいいです。知ってた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?