6月24日まで。皇室のみやび〜受け継ぐ美〜第4期もとても良かった!

とても良かったので、長くなっている。

写真だけでも眺めてもらえたら嬉しい。

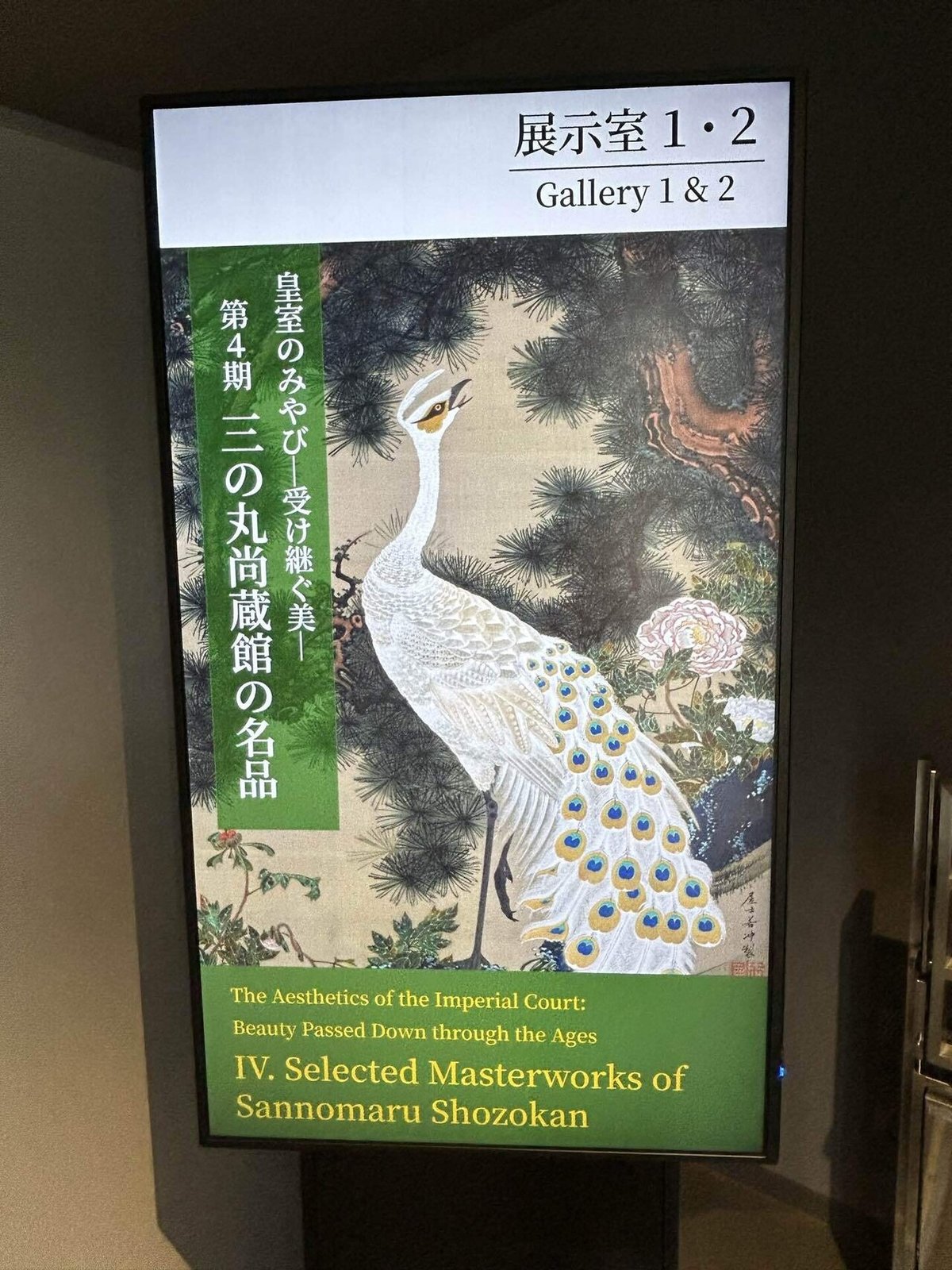

皇居三の丸尚蔵館

詳しくは以下のリンクご参照。

平成元年(1989)6月、上皇陛下及び香淳皇后は、昭和天皇まで代々皇室に受け継がれてきた御物の中から、約6千余点の絵画・書・工芸品などを、国へ御寄贈になりました。これら御寄贈品は、一括して宮内庁で管理することとなりましたが、優れた美術品が多く含まれているため、その保存管理に万全の策を講じるとともに広く国民に公開するために、専門の建物、組織を設置することとなりました。建物は平成3年(1991)1月着工、同4年(1992)8月竣工、三の丸尚蔵館と名付けられ、ここに作品を収蔵するとともに、同5年(1993)11月3日より一般展示公開が始まりました。その後、平成8年(1996)に旧秩父宮家からの御遺贈品が、同13年(2001)には香淳皇后の御遺品が、同17年(2005)には旧高松宮家からの御遺贈品が、さらに同26年(2014)には三笠宮家からの御寄贈品が加わりました。

この三の丸尚蔵館がリニューアルしたのが昨秋で、その開館記念展が『皇室のみやび』。

地元を離れていた時も、リニューアルしたら帰省して行こう!と思っていた。

(結果的に予定より早く戻ることになり望みは叶った。)

皇室のみやび

受け継ぐ美

昨秋から開催中の皇居三の丸尚蔵館開館記念展第4期に行ってきた。

明治時代以降、御慶事や行幸などの折にふれ、皇室へ美術品の献上が行われました。また、皇室に納めることで、美術品が長く遺されることを願って献上されることもありました。そのようにして献上された品々のなかには、美術的な価値が高い品も少なくありません。開館記念展を締めくくる第4期では、国宝・狩野永徳《唐獅子図屏風》など、献上された品を中心に、当館を代表する名品の数々を紹介します。

行くかどうか悩んだが、やはり行って良かった。

東京駅から歩いて向かう。

この道筋の風景も好き。

きれいに咲いていた

皇居三の丸尚蔵館

第4期〜三の丸尚蔵館の名品〜

伊藤若冲の動植綵絵(国宝)

30幅のうち4幅。

老松孔雀図

諸魚図

蓮池遊魚図

芙蓉双鶏図

そして、

唐獅子図屏風(国宝)

右隻 狩野永徳

左隻 狩野常信

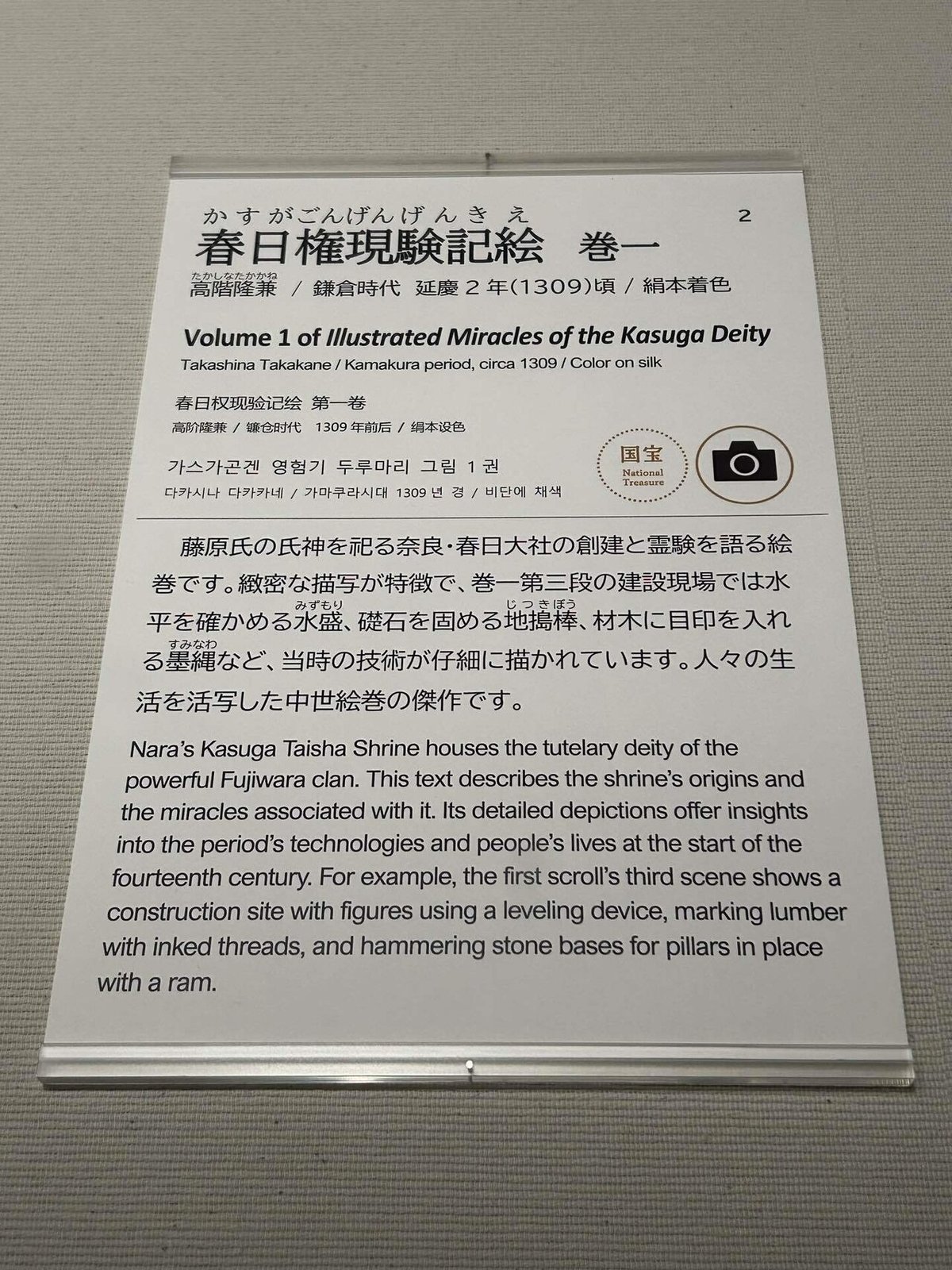

春日権現験記絵巻 巻一(国宝)

が目玉であろうか。

展示数は14。

展示室二つに分かれている。

じっくり見るのに程よい。

数々の名品

今時、検索すればいくらでも解説があると思う。

なので、足を運べない方への参考に以下撮った写真をただただ載せていく。

伊藤若冲 動植綵絵(国宝)

拡大して撮影

この孔雀の羽の細やかさ

白くて細やかに描かれて美しい

きっちり描かれている

小さなタコ

赤い魚

老松孔雀図の画面いっぱいの躍動感とは異なり静かな感じ。

この薄い白の透明感がよい

羽も緻密、脚も緻密

芙蓉がきっちり描き込まれている

赤と青の鳥

酒井抱一 花鳥十二ヶ月図

人だかりという点では、やはり若冲の方が多かったけれど、私は酒井抱一が好き。

若冲はもちろん素晴らしい。

ただどちらか一つ、と言われたら好みはこちらの方かもしれない。

冬に向かう植物の雰囲気が出ている

上品

他の作品含め、酒井抱一は好きな江戸琳派を代表する絵師。

姫路藩主・酒井忠恭の孫。

ちなみに酒井抱一の一筆箋、2種類持っており愛用中。

春日権現験記絵

こちらは国宝。

途方もなく昔の絵巻

毎度よく残っているなぁと感動する

どうやって洗濯していたのか

気になってしまう

描いたものである

粘葉本和漢朗詠集

でっちょうぼんわかんろうえいしゅう

白居易の漢詩

と言われるだけあり、とても美しい

書かれた唐紙もまたよい。

見ていて飽きない。

今日、鹿児島の66歳のお友達からスターバックスのギフトをラインでいただいた。

お礼をすると、その会話の流れでなんとアマチュア無線の国家資格を取られたとのこと。

何が言いたいかというと、人生いつでも学べる。

こういう貴重なものを見ていると、

昔の文字が読めるようになりたいし、今一度日本のことも学び直しして教養を深めたいと思う。

(が、会社にはこの学びをしても認められないから会社用の学びをしないといけないから時間が足りない🥲)

高校時代に、李白、杜甫、白楽天て習ったし、私は意外と漢詩は好きだった。

学ぶなら、やりたいことを学びたいなぁ。

続いて、もう一つの展示室へ

唐獅子図屏風(国宝)

右手にどーんと、国宝の唐獅子図屏風が置いてある。

16世紀 桃山時代

17世紀 江戸時代

大きな屏風で迫力がある。

この唐獅子図屏風は、1582年(天正10年)に織田信長が「本能寺」(京都府京都市)で討たれたとき、「備中高松城」(岡山県岡山市)で毛利氏を攻めていた豊臣秀吉が、毛利氏へ和睦の証として贈るために持参した物と言われています。

狩野永徳は、多くの戦国武将に高く評価され、織田信長が天下統一のシンボルとして建てた「安土城」(あづちじょう:滋賀県近江八幡市)、豊臣秀吉の「聚楽第」(じゅらくだい:京都府京都市)の障壁画を描いている。

迫力があったのに、写真にするとやはり伝わらない。

一応全貌も載せておく。

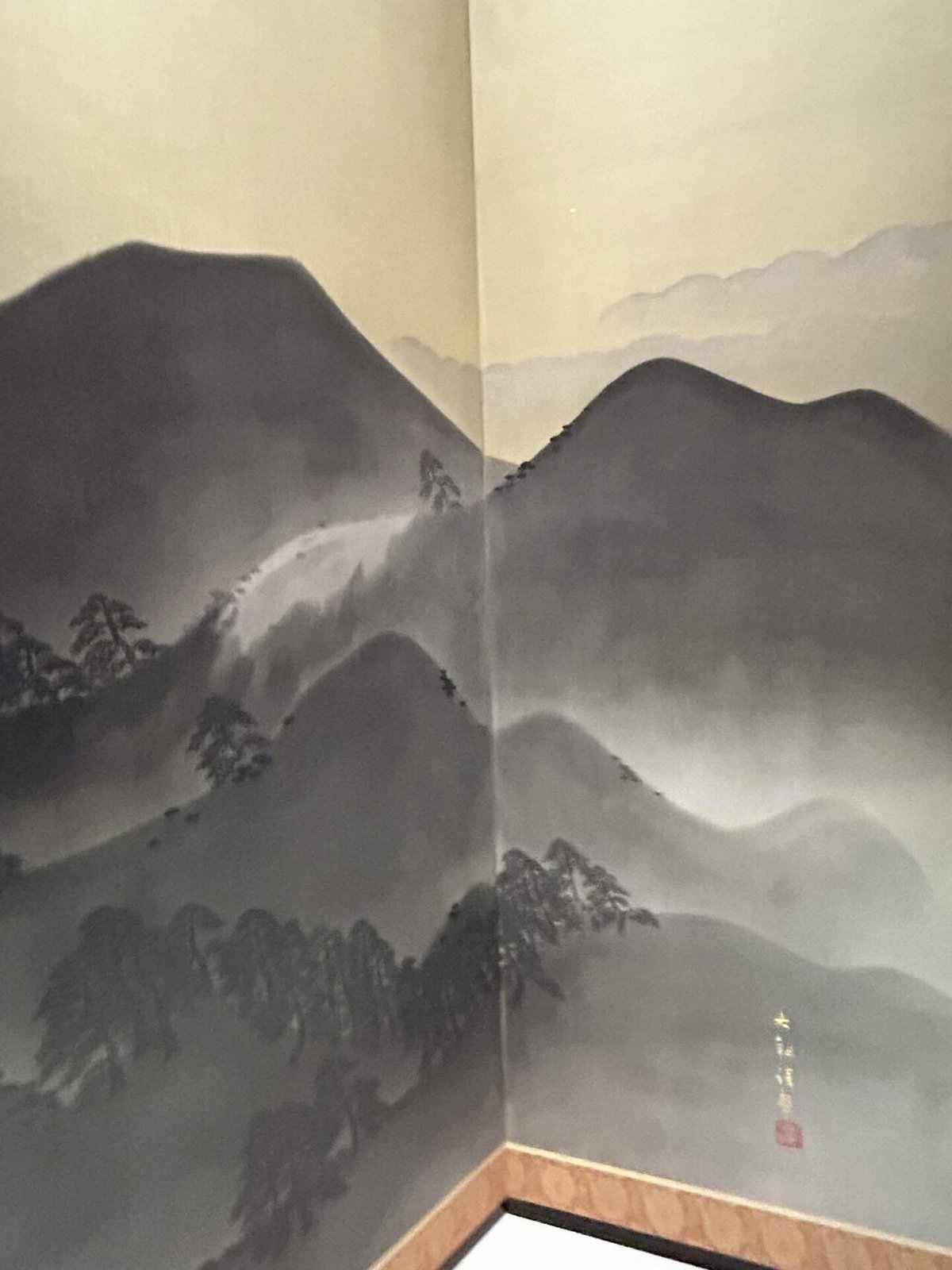

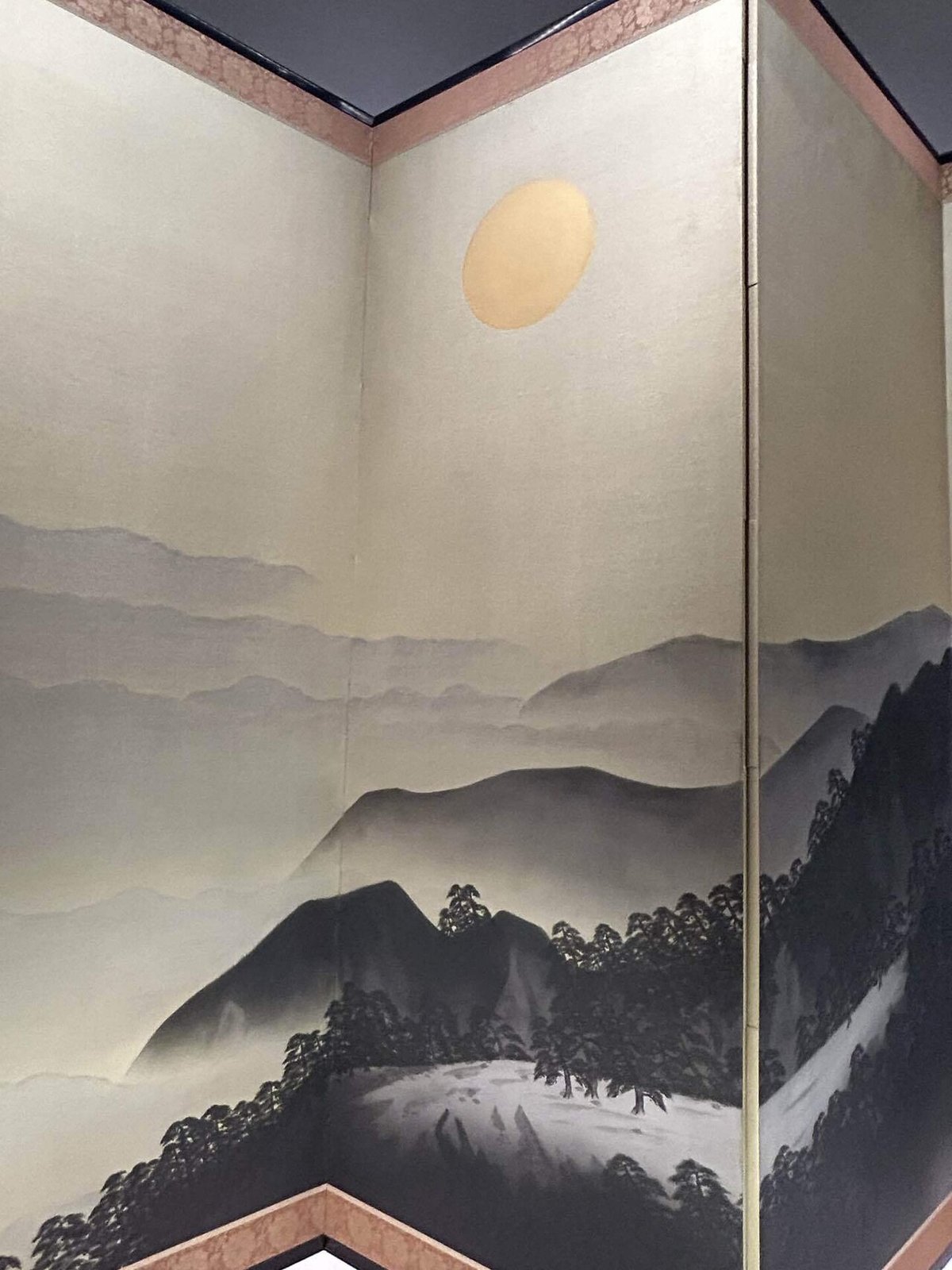

横山大観

ゆったりした富士山。

横山大観の富士山は他の期でも見たが、やはりいい。

明治宮殿豊明殿のために御下命を受けて描かれた作品で、大観が得意とした雲中の富士山。

思わず帰りに、富士山のシリーズの絵葉書を買ってしまった。

硯箱

この硯箱も美しかった。

見た徳川家より明治33年に献上。

水戸光圀所用と伝えられる。

伝 青海勘七

表している

実物はもっと美しく

キラキラしている

実際はもっと金色が華やかなのに

なんだかのっぺりとしてしまった

閑庭鳴鶴・九重ノ庭之図刺繍屏風

高島屋呉服店

これは見たかった作品。

大変見事で、立ち去り難かった。

どのくらい完成までに時間を要しているんだろう。

大礼奉祝のため京都市長より献上

とにかく美しかったのでたくさん写真に収めた。

鮮やかな菊が表現されている

光を纏っている感じ

気が遠くなりそう

作者がこの作品の後

目が悪くならなかったか

心配になるほど細やか

並河靖之

七宝四季花鳥図花瓶

こちらも大変美しい花瓶だった。

並河靖之さんの七宝は好きで、

京都の並河靖之七宝記念館にも何回か足を運んでいる。

出された並河靖之の最高傑作

息を呑むほど美しく

こちらにもぜひ足を運んでもらいたい。

場所はこちら。

この界隈は、

近代美術館

京セラ美術館

観世会館

細美美術館

と私の大好きが詰まったエリア♡

また行きたいなぁ、と懐かしくなった。

並河靖之さん推しの私としては、

ぜひ記念館も訪れてもらいたいなあと思った。

有線七宝の工程の解説もあるし、

他にも素晴らしい作品が展示されている。

購入品

年上のお友達に、若冲ファンが2人ほどいらっしゃるので、

若冲の葉書を購入。

たくさんあって迷い、今の時期なので紫陽花のものにした。

富士 葉書セット

最近重宝している

どうしても手ぶらで帰れない。

皇室のみやび

第1期から、見てきたけれど、

今回もとても満足した。

朝、起き上がれず目は覚めたものの、うだうだしていたが、行って良かった。

もう一回見に行きたいくらいだ。

++++++++++++++

美しいものを見て、生きていきたい。

私の夢である。

旅行をして、

自然に親しみ、

音楽や能楽鑑賞をして、美術館巡り。

好きな本屋さんや図書館を見つけたら、そこでぼんやり過ごす。

ピアノを習ったり、歌も歌ってみたい。

ただただそんな生活。

憧れる。。。。。。

美術館についてまとめたnoteのマガジン。

表紙を今回の刺繍に変えてしまうほど、美しい屏風だった。。。

お読みいただき、ありがとうございます。 いいなと思ってくださったら、サポートいただけたら嬉しいです。 いただいたサポートは美術館巡りの活動費に使わせていただきます。