三の丸尚蔵館が作品画像利用のトンデモ規制を取り下げてくれてめでたい件

11月3日、三の丸尚蔵館がリニューアルオープンした。それに合わせて、国立文化財機構所蔵品統合検索システム「ColBase」に三の丸尚蔵館の収蔵品が公開されたとニュースになっていた。

【皇居三の丸尚蔵館の収蔵品が「ColBase」で公開】https://t.co/02SZ2sSAnY

— 美術手帖 ウェブ版 (@bijutsutecho_) November 9, 2023

国立文化財機構所蔵品統合検索システム「ColBase」に皇居三の丸尚蔵館の収蔵品が公開。

利用規約を遵守することで、データの活用や商用利用も可能になりました。 pic.twitter.com/e1UqRXOQrA

だが、この記事はあきらかに問題含みである。というのは、もともと何百年も昔の美術品には著作権などなく、画像の商用を含む自由な利用が法律で禁じられていたことなど一瞬たりともないからである。それが今このときになって、はじめて解禁となったかのように宣伝するとは、いったいどういう了見なのか。

記事では画像利用の際の手ほどきまでしてくれているが、このように利用規約に基づいて出典を示さなければならないというような義務化は、パブリックドメインの作品画像の扱いとしてナンセンスである。この記事の執筆者は、著作権法の基礎的な知識がないのか、もしくは所蔵館やColBaseの方針に従って忖度しているかのいずれか、あるいは両方であろう。

ColBaseは、国立博物館の一部の所蔵品の画像を公開しており、出典としてサイトを明記すれば画像の利用を認めている。商用利用も認めているので、最近では書籍などで利用されているのをよく目にするようになってきた。

画像データの公開にいち早く取り組んでいるサイトであり、その意義はとても大きなものがあることに疑いないが、今回は少し批判的に言及することにする。それはやはり、パブリックドメインの作品画像の扱いが不適切であるという点である。

現行の著作権法においては、パブリックドメインとなっている絵画などの平面的な作品の画像は、商用を含めて自由に利用することができる。だが、ColBaseでは、そういった作品であっても出典の表示義務を課している。これはパブリックドメインの扱いとしては不適切である。

画像の利用に際して出典表示義務などの制約を課すことが妥当であるためには、その画像に何かしらの権利が存在している必要がある。これは、彫刻や工芸品など、立体造形物の画像に関しては該当する。たとえ被写体がパブリックドメインであっても、その撮影者の写真著作物と見なされるからである。こうした画像については、ColBaseは積極的にその権利を部分的に放棄して、出典さえ示せば利用可能としている点が評価され得るだろう。

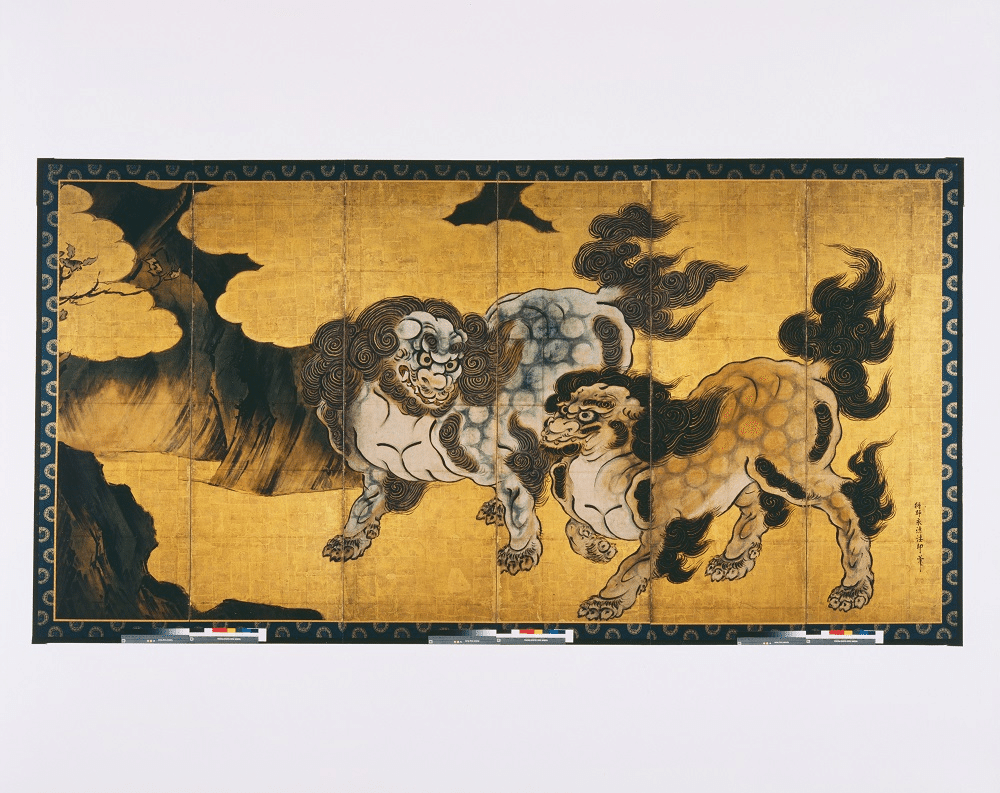

つまり、先ほどの唐獅子図屏風のような平面作品の画像であれば、出典など示さずとも各々自由に使うのが、本来のパブリックドメインの作品の扱われ方としては正しい(もちろんやりたいなら出典を示してもかまわない)。パブリックドメインの作品でもColBaseのようなアーカイブの方針に従ってでしか画像の利用ができないというような誤解を広めるべきではないだろう。

ところで、三の丸尚蔵館の所蔵品の画像が今までずっと利用できなかったというのが勘違いであるとも言い難い事情がある。三の丸尚蔵館は、画像利用に関して、パブリックドメインであっても商用利用や個人的な利用を一切認めないという法律を無視したトンデモとさえ言える利用制限を設けていたからだ。このことは、ちょうど一年前くらいにnoteで言及したことがある。

この利用制限は今回リニューアルオープンにあわせて撤回されたようだ。美手帖の報道にもあるように施設の管理・運営が宮内庁から独立行政法人国立文化財機構に移管されたことに伴う変更だろう。

利用制限がなくなったこと自体はひとまず喜ばしいのだが、このような制限が設けられていたことにより、パブリックドメインの作品がちゃんとそのように扱われないという環境を生みだす要因になっていたことは、やはりいまいちど批判されるべきだろう。

現在では、三の丸尚蔵館のサイトから利用規約のpdfは消えているが、宮内庁のHPにはまだ残っている。すでに管理運営は宮内庁から国立文化財機構に移っており、そのうちこちらも消されると思われるので、画像でも貼っておく。

https://www.kunaicho.go.jp/copyright/

つまり、事の次第としては、

①三の丸尚蔵館がトンデモ規約で画像利用をほぼ禁じていた

②運営主体の交代でこの規約は撤廃、ColBaseで一部所蔵品が公開され、出典表示をすれば画像利用可能に

③美術手帖が、画像が使えるようになったと報道

という流れなのだが、そもそも法律によってパブリックドメインの画像利用はなんら禁じられていないため、画像が使えるようになったもなにも、最初から使えるんですが?という突っ込みどころ満載の展開になってしまったということだ。

ようするに、冒頭の美術手帖の報道は、三の丸尚蔵館やColBaseの利用規約に素直に従おうとすれば、自然とこうした不合理な著作権の理解に至ってしまうということを図らずも示してしまっているのである。法律を無視するような利用規約を設定している館があるなら、著作権法の正しい理解をもとにそれを批判し、あるいは積極的に不合理なルールを無視して画像を公正に利用していくリテラシーこそ真に求められているのではないだろうか。

さて、最後に画像サイズについても指摘しておきたい。今回、ColBaseに登録されることで、三の丸尚蔵館の所蔵品画像がようやく利用ができるようになったという触れ込みだが、実際に画像をダウンロードしてみると、どうやら商用を含めた幅広い利用に堪えるようなものとは言い難いようだ。自由に画像利用できるようになり、大盤振る舞いであるかのような言いぐさにしては、なにしろ画像のサイズが小さい。

現時点で、画像サイズは長辺1000ピクセルとなっている。余白が多いのでトリミングすると、長辺900ピクセル程度。ほとんどサムネイルサイズだ。なにかに印刷しようとしても低品質な仕上がりになるだろうことから、商用利用をさせるつもりがないことがわかる。所蔵館によってまちまちではあるが、例えば東京国立博物館の所蔵品であれば長辺3000ピクセル程度の画像が多いのと比べれば、その3分の1以下である。

以上述べてきたことを踏まえたうえで、あえて言わせてもらうなら、三の丸尚蔵館の有名作品の場合には、Wikipedia、Wikimedia Commonsのほうが、パブリックドメインの扱いの公正さや画像サイズなどの点でサービスとしての質が上であり、立体造形物以外はわざわざColBaseを使う意味が見出せない。

Wikimedia Commonsにある唐獅子図屏風のファイルページでは、この作品がパブリックドメインであることがシンプルに示されるのみであり、画像のサイズも大きいため、印刷にも耐えるだろう。

WikipediaやWikimedia Commonsのような二次情報を集積させるプラットフォームのほうが、一次情報を提供している公的な施設やサイトより質が優れているという逆転現象が起きているのは、施設がパブリックドメインの作品データの扱いを無理に制限しすぎているせいだ。利用者がどちらを使いたいと思うのかは、言わずもがなではないだろうか。

Twitterで日本美術史について呟くbotをやっています。こっちのフォローもよろしくね! https://twitter.com/NihonBijutsushi