日本と美術をめぐる呪い 映画『岸辺露伴、ルーヴルへ行く』

映画『岸辺露伴、ルーヴルへ行く』は、肝心のルーヴルのシーンが少なめで、映されるのはモナ・リザとサモトラケのニケくらいという程度で拍子抜けしてしまうかもしれないですが、美術史の知識が多少あれば細かなモチーフやセリフの意味が理解できるようになっていたので、ちょっと解説してみようと思ってこの記事を書き始めました。

しかし、書き始めてみるとどんどん一般的な解説を逸脱して、この作品には国家と美術という隠されたテーマがあるのではないかという話を書きたくなったので、それを書きました。

この映画のテーマは、岸辺露伴がある絵画の謎を追い求めていった先のルーヴルで、自らのルーツに出会うというものです。そこで重要なのは、彼が日本人であり、なおかつアーティストであるという二つのアイデンティティを結び付けているのが日本美術である点で、いろいろなモチーフやセリフによってそのことが示唆されていました。

露伴は、フランスへ渡る前に画材の研究をしていました。チラチラと画面に映り込んでいたのが膠という素材で、これは日本の絵画で用いられる顔料と支持体をくっつける繋ぎの役割をする素材です。動物の皮から抽出したゼラチンで、画像のようなスティック状に形成されるのが一般的です。

膠は、日本絵画の伝統と結びつけられる画材です。歴史的に明治時代以降の日本の絵画は、日本画と洋画(油絵)に大別されるようになります。近代以前の伝統を引き継いだ日本画において膠という画材は、それ自体がひとつのアイデンティティーでありさえするのです。

日本絵画の伝統を示唆するモチーフは、膠以外にも面相筆がありました。面相筆は輪郭線など細い線を引く際に使用される筆で、露伴はこれを用いて奈々瀬という因縁の女性を描いていました。このときの彼は漫画家というより日本画家であるかのようです。

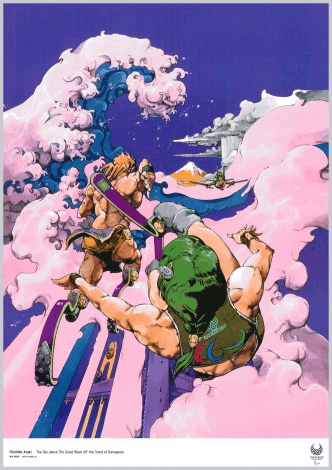

日本人にとって漫画も、ある意味ではナショナルな芸術ジャンルといえます。というのも、日本のアニメや漫画、ゲームが海外で支持されていることを念頭に、クールジャパンとして国策化されるに至っているからです。東京五輪の前のリオ五輪閉会式で、当時の首相である安倍晋三がマリオに扮して現れたことは象徴的な出来事でした。そして、作者の荒木が東京パラリンピックをテーマに制作したポスターは、北斎のグレートウェーブを翻案して、わかりやすく日本美術と漫画の結びつきを強調するものでした。

この映画の原作漫画は、ルーヴル美術館が漫画家を招待して作品を描いてもらおうという「ルーヴル・バンド・デシネ・プロジェクト」によって生まれています。ルーヴルは、現代の優れたアートとして漫画を評価し、作者である荒木飛呂彦を日本を代表する現代アーティストの一人として招待したのです。

ところで、なぜ今回、露伴のルーツが発見される場としてルーヴル美術館が描かれるのでしょうか。ひとまず言えるのは、日本人であり、かつアーティストであるとはどういうことかという問いは、歴史的に海外、とくに西洋文化圏に身をおいてこそ芽生えてくるものだということです。ルーツ探しの舞台がルーヴルでなくてはならない理由もここにあると思われます。

この問題について考えるのにうってつけの人物に、藤田嗣治という画家がいます。パリにおいて日本人のアーティストが自らのナショナルなものとの結びつきを深く自覚させられるというのは、すでに藤田をはじめとする先人たちが多かれ少なかれ経験してきたことなのです。

藤田は日本画家ではなく洋画家としてキャリアを築きましたが、面相筆を用いた繊細な輪郭線と、肌や布の触覚的な質感を表現する「乳白色の下地」と呼ばれた特徴的な白い色面によって、日本らしさを戦略的に演出することで、パリ画壇で初めて成功を収めた日本人として知られています。

彼は1920年代にこうした手法で裸婦像を描いて注目されますが、とくに好んで描かれた横たわる裸婦像は、西洋においてはウルビーノのビーナスやマネのオランピアなどが有名です。こうした西洋で伝統的な主題を日本的な素材や技法で描いて見せることがパリで成功する秘訣でした。彼は、古くて新しいやり方で日本とヨーロッパの絵画の伝統を画面の上で調和させることができたアーティストだったのです。1920年代後半にルーヴルに藤田の銅版画が2点収蔵されるに至っては、当時の日本でも「美術界最高の栄誉」として報じられました。

ちなみに今作では「世界で最も邪悪で、黒い絵」が黒い絵具に何を使っているのかがひとつの謎として提示されますが、藤田の乳白色の下地も長年、本人によって素材が秘匿されていたために謎のままでした(今ではタルクというベビーパウダーに用いる素材だったと判明してます)。こうした素材が纏う神秘性という点でも藤田という画家を想起させるものがあります。

藤田は日本らしい絵画を描く際の着想源として浮世絵を挙げていますが、そこで意識されていたのは、ジャポニスムと呼ばれる18世紀の終わりから19世紀の初め頃にかけて西欧で起こった日本ブームです。ジャポニスムとは、浮世絵がフランスやイギリスの芸術家たちの間で評価され、工芸デザインの分野や、印象派以降の絵画革命に寄与した文化現象として一般にもよく知られています。本作では、ゴッホの手紙が引用されることでジャポニスムにも目配せされていました。

藤田が活躍したのは1920年代以降ですから、すでにジャポニスムは過ぎ去っていました。ですが、彼が成功できたのは、彼の才能ばかりでなく、ちょうどジャポニスムを通過したフランスだったからこそ、彼のようなアーティストを受け入れる環境が整っていたからだといえるでしょう。

クールジャパンも、第二のジャポニスムなんて言われることがあります。当然、現在、日本のマンガが西欧で評価されるのも、その素地にジャポニスムがありますし、そこからさらに積み上げられてきた文化の交流があるからこそです。今作の日本人の漫画家がルーヴルで自らのルーツと出会うというストーリーも、そうした歴史的背景の上に成り立っているのです。

さらにいえば、たしかにジャポニスムは日本と西洋の交流における一つのハイライトですが、露伴のルーツとして提示された彼の先祖、江戸時代の絵師である山村仁左衛門が描く絵において、すでに海を越えた美の交流が始まっていることも見逃せません(なお、漫画では血のつながりのない仁左衛門は呪いとして現れませんが、映画では先祖として現れて襲ってくるという決定的な違いがあります)。

ジャポニスムは浮世絵がすでに西洋の影響を受けていことで、19世紀後半にそれを発見する西洋人にとって受け入れやすい表現になっていたという面があります。クールジャパンも同じような理由で、戦後のサブカルチャーがアメリカ文化を中心に影響を受けたことで、欧米で受け入れられやすかったと考えられます。

さて、仁左衛門は、オランダから舶来した版画から着想を得て創作をするような自由な気風の持ち主として描かれていました。史実において江戸時代の絵画における西洋の影響は、秋田蘭画を形成した小田野直武や、銅版画の技法を習得するに至った司馬江漢や亜欧堂田善、それらのあとに北斎や広重らが続いていきました。ジャポニスムの前に、江戸時代の日本において絵師たちが遠近法や陰影法など西洋絵画の視覚表象を摂取して絵を描いていたのです。

しかし、映画では、そのことが仁左衛門が家元から破門される原因になってしまいます。彼は結果的に破滅し、怨念のこもった一枚の絵を最後に残して死んでしまいます。西洋の文化に影響を受けることがここまで深刻な事態を引き起こすとはいったいどういうことなのでしょうか。

仁左衛門の家元として想定されているのは、おそらく大名に仕えた狩野派のような権威ある絵師集団と推測されます。狩野派は、先人たちが残した手本を何度も繰り返し描く粉本主義というシステムで流派を維持し、拡大していったといわれます。型を重視する保守的な家元と、型にはまらないリベラルさゆえにそこから逸脱してしまう絵師というわかりやすい対立構図です。

江戸時代では家元という共同体のほうが強く、仁左衛門という個人は抑圧されてしまいますが、近代以降のロマン主義的な芸術観であれば、歴史は彼のほうに味方したはずです。ロマン主義的な芸術観とは個性を信奉する価値観で、世に背を向けてでも自らの目指す絵の道に忠実であろうとする仁左衛門や、露伴のような自分勝手で融通の利かない、人へのこびへつらいを嫌悪するような人物像はその典型です。

仁左衛門は生まれる時代を間違えてしまいましたが、たまたま現代に生まれることができた露伴は無事芸術家として成功しています。時代のめぐりあわせに恵まれた露伴が、しかし自らのルーツと向き合うことになり、仁左衛門の亡霊に呪い殺されそうになります。仁左衛門が残した黒い絵は、時代が違えば祝福されるはずだった才能が、拒絶されたがために呪いへと転化した情念の産物といえるものでした。

仁左衛門の呪いが生まれた原因は、彼が西洋の文化に感化されたことで共同体の規範から逸脱してしまったからというふうに説明できます。そして、それは現代の日本人でありアーティストである露伴にも無縁ではないからこそ、この呪いとルーブルという場所で対峙することになるのではないかと思われます。

ここでルーヴル美術館は、日本の西洋に対する憧れともコンプレックスともいえる複雑な感情が生起する場として機能しています。

この感情は、急速な近代化=西洋化を果たす必要に駆られた明治時代を通過して以降、日本人の中にしっかりと根を下ろしていきました。日本は、西洋が発明した文明を普遍性をもった規範として見習うことにしましたが、それはあくまで学問であるとか科学技術であるとか社会制度であるとか、そういう使える便利なものをひたすら取り入れて、日本人の精神的な根本の部分は変えずに大事にしていこうという建前があり、和魂洋才という言葉が使われました。

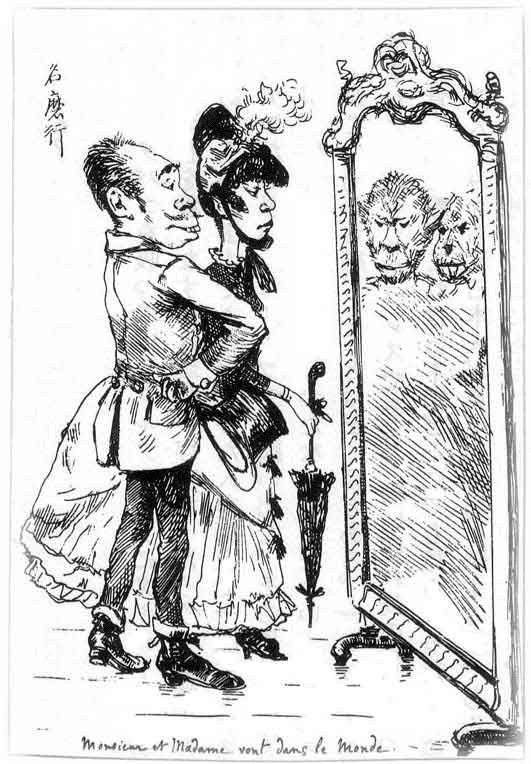

しかし、近代化の実態としては、一時は西洋に染まり切ろうとさえして、それが今度は反動で国粋主義に向かったりと、ふり幅の大きい道行きでした。西洋に染まり切ろうとする時代の典型は、イギリス人建築士のジョサイア・コンドルに設計してもらった鹿鳴館という洋館で、日本人が西洋風のスーツやドレスを身にまとって踊る姿を、フランス人風刺画家のジョルジュ・ビゴーに猿真似だと揶揄されるような例がわかりやすいでしょう。

西洋人の側からすれば、日本人が自分たちの国と同じ建物を建て、同じ服装をして、おもてなしをしてくれても大してうれしくもないでしょう。それよりどうせなら日本でしか見られないような珍しいものを見てみたいはずで、そうした西洋人の欲求にたいして日本人はだんだん自らの身の振り方を覚えていきます。それはだいたいの場合、西洋の価値基準を前提にしつつ、そこから逸脱しない範囲で日本らしさを加えるというものでした。

ジャポニスムやクールジャパンもその延長線上にあります。これらの流行の初発は、西洋人が日本の表現に素晴らしさを見出すというかたちで展開されていきました。それを知った日本の側では、その事情を意識して明治時代には殖産興業の一環として工芸品を、現在ではアニメ漫画ゲームなどのコンテンツを自ら輸出していく政策に乗り出しています。

こうした関係性は、つねに価値判断において西洋人が主導権を握っているという点で対等なものではありません。美術の場合でも、美術のスタンダードはつねに西洋人が担い、日本人がそれに学んで日本画や洋画を新しく描いていっても、実際に西洋で評価されるのは浮世絵(版画)とか工芸品とか、正統なアートのカテゴリーからは周縁に位置するようなものばかりだったのです。

そもそも美術という言葉は明治時代に生まれた翻訳語であり、美術の最新の動向や学術的な理論が輸入されてくるのが明治時代から現在においても当たり前で、その逆はまずありません。よくジャポニスムを引き合いに日本の芸術が西洋に影響を与えたじゃないかという人がいますが、こうした主張は西洋人から見出されたという主従の関係性を無視しているので、いまいち説得力に欠けるところがあります。

日本で浮世絵が評価されるようになったのは、そうした西洋での評価を逆輸入するかたちで大きな影響を受けています。それは今日のアニメや漫画やゲームにおいても同じ事であろうと思われます。大英博物館が総合的な日本のマンガ展をやる前に、東京国立博物館がマンガの企画展をできないようにです。これはべつに嘆いているわけではなくて、西洋圏で想定される日本美術と、日本が自ら考える日本美術には歴史的な差異があり、こうした差が生じるのは仕方のないことなのです。おそらく今後も日本の伝統的なアートとして大規模なマンガ展が国立館で催されることは当分の間ないでしょう。

それはともかくとして、明治以降の日本人たちは、文化的にも政治的な競争においても、この非対称な関係にいらだちを募らせていくことになります。西洋人たちがつくった土俵の上でなにをしても、日本人が西洋人になれるわけではないし、自国らしさを面白がってくれたとしてもそれがそのままスタンダードの地位を得ることはない。それに往々にして日本人にとって大したことないと思っていたものが向こうでウケているのが不思議でしかたない。日本はいつまでも西洋世界で誤解され続けている、といった具合にです。

とはいえ、こうしたコンプレックスは西洋人に直接向けられることはじつは稀で、むしろ西洋人から注目されたり評価を受ける日本人に対して、日本の恥だとか、日本が誤解されるとか、我々の文化を表層だけなぞっただけのくせに成功するのはけしからんとか、そういう批判にさらされやすい傾向があります。西洋世界で評価されることは日本において権威と見なされる風潮もあいまって、国内の日本人のコンプレックスを刺激し続けてきました。

先ほどの藤田嗣治もそうした批判を受けましたし、現代アーティストであれば村上隆がそうです。村上は、自身に向けられるのと同様の批判をかつて受けていた藤田に自分を重ねて共感してさえいます。

芸術の表現の方法には日本社会に合うかどうかがありますが、藤田は明らかに合いませんでした。

そして、ぼくは藤田の生涯を知った時、

「あ、まるで自分のことのようだ!」

と思いました。

「どうしたらこうならないで済むんだろうか……」

とさえ考えました。

おそらく、一般的な日本人も、いくら世界に評価されても、藤田嗣治やぼくのようにはなりたくないのでしょう。

日本人のアーティストとして自覚的に西欧で活動しようとするなら、西洋人からは日本らしい創作を期待される傾向にあり、そうした評価を受ける場合には自国の反応も意識せざるを得ないのです。

ところで、ルーヴルの章で最後に言及される、再発見されたモネの睡蓮のエピソードは、美術をめぐる日本とフランスの関係性において示唆的なモチーフです。この睡蓮は、2019年の「国立西洋美術館開館60周年記念 松方コレクション」展でお披露目され、話題を呼んだのは記憶に新しいところです。

実業家の松方幸次郎が収集した西洋美術の大規模なコレクションは、第二次大戦時にフランス政府によって敵国人財産として接収され、この睡蓮もそうした作品のひとつでした。戦後、フランスから松方コレクションを返還する際の条件として国立西洋美術館が設立されるに至って、ようやく松方コレクションは日本に安住することになります。しかし、この睡蓮は損傷が激しかったために返還される作品リストから漏れてしまっていたようです。

この大画面の睡蓮が画面の半分が欠落するほど損傷した姿で日本に還ってきたことは、むしろ西洋美術館ができて60年余がたった今、日本が西洋に対して抱いてきた思いとその歴史的な破滅の過程を私たちに改めて思い出させるのに、これほどふさわしい絵はないのではないかと感じさせるものがあります。この作品は、作者であるモネの意図とは別の次元において、この損傷や欠落に、日本の戦前と戦後を隔てる回帰不可能な痛みが刻印されているかのような象徴的な意味を宿しているのです。

なお、マネ《ビールジョッキを持つ女》やゴーガン《ヴァイルマティ》、ゴッホ《アルルの寝室》などフランスを中心に発展したモダン・アートを代表する作家たちの作品20点は、現在でも返還されないままフランスの美術館の帰属になっています。今後も返還はなされることはないでしょう。その接収のいきさつや返還交渉について論じたジュヌヴィエーヴ・ラカンブル氏のエッセイでは、次のように返還交渉の結末が締め括られています。

このようなかたちでフランスの美術コレクションがひときわ充実したことで、相手方である日本の人々は嫉妬したかもしれない。けれども日本の人々はフランス側が最終的にあきらめざるを得なくなった、かくも貴重なルノワールの作品《アルジェリア風のパリの女たち》を手に入れたのだ。

これは、日本側が初期から返還を要望していたゴッホ《アルルの寝室》、マネ《ビールジョッキを持つ女》、ルノワール《アルジェリア風のパリの女たち》、ロダン《カレーの市民》の4点のうち、返還されたのがルノワールのみであったことを念頭に置いています(《カレーの市民》は西洋美術館の敷地に設置されていますが、あれは再鋳造されたものです)。

日本がルノワールの作品を手に入れたのではなく、それ以外を諦めざるをえなかったという事実をなだめようとするこのあきらかな欺瞞も、交渉の際にフランス側は返還ではなく永代賃貸借を提案していたことからすれば、これでも譲歩しているというふうなのです。

松方コレクションの返還問題と似た事例として、戦時中に描かれた日本の戦争画は、アメリカに接収された後、無期限貸与というかたちで現在東京国立近代美術館が管理しています。この無期限貸与や、永代賃貸借という言葉のもつ植民地主義的な響きに、そうした妥協がなされなかっただけマシだと感じられるのは確かです(ただ、どうしても発言が上から目線でイラっとしてしまうあたり、私も一介の日本人であることを痛感してしまいます)。

さて、この激しい損傷に見舞われたモネの睡蓮が示唆する日本の戦後の来し方を念頭に置くことで、現在までを射程に入れたとき、『岸辺露伴、ルーヴルへ行く』はどう映るでしょうか。

仁左衛門の呪いは、自分はもちろん、先祖が犯した罪や後悔さえ背負わされるというものでした。誰かを殺めるなどした先祖の罪や後悔といったとき、日本人にとっての最大の記憶が先の戦争であったことは否定しようもないでしょう。この呪いを理不尽だと感じるとすれば、そうした責任を取らされることが選択の余地のないものとして突き付けられるからです。

露伴がこの呪いから逃れるためにとった解決策は、すべてを一度忘れるというものでした。責任を負うとは直近の過去であれ、何十年前のことであれ、先祖がしでかしたことであれ、その歴史を背負い込んでみせることである以上、記憶を消してその歴史を忘却することで、この呪いを無効にできるというのはその通りでしょう。

ただ、そうした歴史を忘れたまま、何かの拍子に、ちょうどモネの睡蓮が再発見された時のように、突然、その歴史をあらためて突き付けられるということがこれからも何度も何度も起こるでしょう。そうしたとき、それに耐えられず、そのたびにまたすぐに忘れるのであれば、そうした健忘症こそ、本当の呪いとして認識されるのが正しいのではないでしょうか。

Twitterで日本美術史について呟くbotをやっています。こっちのフォローもよろしくね! https://twitter.com/NihonBijutsushi