五人とひとりと怪事件

目が覚めると、サメだった。

どうしようもないくらいにサメだった。

俺、八木なのに。

いつもと同じ、遅刻ギリギリの寝覚め。無我夢中でスエットとTシャツを脱ぎ散らして、制服に袖を通して、顔を洗って歯を磨く。口を濯いで顔を洗ってふと、視線を投げた鏡に映っていたのだ。

ああ、サメだ。

真っ先に、ぼんやりと思ったのはそんなことだ。単に事実を認識しただけ。

何せ寝起きだし、何より遅刻寸前だ。サメがいる。だからどうした。そこにいるのがサメだろうとゴジラだろうと、授業は時間になれば始まるし、一限目の古文は先学期の単位がギリギリだった。今の俺にはサメよりも源氏物語、ヒレと牙より五段活用だ。

どうにかギリギリで授業に間に合う電車に乗った。周りの乗客がみんな、なぜか俺をチラチラと盗み見ているような気もしたが、自意識過剰だろうと思い直した。冴えない高校生なんかを誰が注目するのか。

電車を降りてバス停に行ったところで、やっと現実を認識できた。いや、正確には、させられた。

おい、と後ろから声をかけられた。

「…ああお前か、よかったー」

忠広があからさまにほっとしたような口調で言ったので、こいつはついに壊れたのかと一瞬不安になったが、次の瞬間、奴はボソッと続けたのだ。

「お前、今朝鏡見たのか」

「は? 」

「お前、今サメになってるぞ」

「何が」

「お前が」

朝っぱらから何を言っているのか。頭がいかれたからって、古文の細川は容赦してはくれまい。

そう反論しようとして、やって来たバスの窓ガラスに映った自分の姿を見た。

サメが俺の制服を着て、俺の通学鞄を背負っていた。

まじか。

勘弁してくれ。

それよりもまず、パッと頭に浮かんだのは、もっとしょうもないことだ。

──俺、八木なのに。

ついたあだ名もそのままヤギ。それなのに何でサメ。

教室に入ると、いつもつるんで遊ぶ友達連中がわさわさ寄って来た。

「やべえ! 忠広がチャットで言った通りだ! 」

「ヤギなのにサメって…」

「見るからにサメなのにヤギってすぐわかるのずりい」

「まじでサメとヤギが一つの体に同棲してる」

長身を屈めて俺の顔を覗き込んでからのけ反る結城、源、まさやんがまじまじと俺を見てから、忠広も一緒に、仲間四人全員が俯いて肩を震わせている。泣いてるとかでなく、腹を抱えて笑いたいのを堪えているのだ。まさに人情紙風船。しかも忠広は、俺の異変をチャットで拡散と来たもんだ。

「おめえらの友情の深さがよくわかったぜ」

「いやごめんて。ごめんってヤギー」

「今はサメだけどヤギちーん」

「サメ言うな」

女子も騒ぎを見てとって、人垣に混ざり始めた。

「やだー八木君、すごいじゃんサメじゃん」

「えーねえこれさあ、八木君のこれ、特殊メイクとかじゃなくサメなの? あんた達いつも、すっごい手のこんだいたずらするでしょ」

「待ってガチでサメみたいだよ」

「マ? 」

「ねえねえ八木君ほっぺた触ってもいい? えい♡ …サメ肌。あとちょっとしっとりしてる。うらやましいぐらいしっとりしてる」

いいよと答える前に、もう軽くつつかれた。

すごい騒ぎようだったけれど、どうにか始業のチャイムで解放されたのは、一限目が古文で、担当教師が厳しい細川だったからだ。ありがとう細川。これでもう少し授業の内容がやさしいと言うことないんだけどねー。

いつも通り、始業チャイムと一緒に教室へ入って来た細川は、俺の顔を見るとちょっとだけ目を丸くした。おや、サメがいるねと一言、その表情から見て八木君かなと続けた。

「先生何でわかったの? 」

すごいすごいと女子の大合唱。イケメンな上に剣道部の顧問も務める細川は、女子と武道系の部員に結構人気があるのだ。しかし本人の趣味はお茶とお華だと言うからわからない。

そんな、よくわからない古文教師は、いやだって、と答えたものだ。

「君達だって見分けがつけられているだろう。彼は姿こそサメだけど、表情やしぐさは八木君だ」

おおっとどよめく生徒一同に、さあ、と細川は促した。

「授業を始めるよ。今君達に必要なのは、サメでなく勉学だ。いいね」

やっと昼休みになった。

午前の授業では、俺の顔を見ると教師陣は一様に目を丸くして、それからどうした八木、と声をかけて来たものだ。世界史のマリコちゃんなど、八木君ほっぺた触っていいかしら、と、クラスの女子と同じようなことを言い出した。マリコちゃんならまあOKなわけだが。

おっぱいのでかい美人には紳士的に振る舞うのが、俺のモットーだ。

サメになったからって、何が変わるわけでもないけれど、ぼちぼち噂になり始めているのか、三限の終わった休憩時間あたりから、俺を見物に来たのであろう生徒の姿が見え始めたので、俺達は校舎の屋上で昼飯をとった。俺達の学校では、溜まり場というと、校舎の裏手の通用門に出る裏口のあたりで、屋上にはあまり人は出てこない。夏だしなあ。こう暑けりゃ、風が気持ちよくても室内の方がいいだろう。

まあねえ、サメだろうと人間だろうと、俺が食べたいと思ったのは、いつも通りに購買のメガカツサンドと串揚げポテトなのだけど。

最後の一個を勝ち取ったメガカツサンドの味は、格別だった。

「勝者の顔だ」

「いつ見てもゲスい表情だよな」

「悪代官かよ」

「性根があらわれるよな」

友人達よ、覚えてやがれ。

そのとき、出入り口の扉が開いて、人影がこちらへやって来た。

ここだったか、とひと言、スタスタこちらへ近づいてくる。

あ、と忠広が俺達の袖を引いて耳打ちした。

「隣のクラスの比企だろあれ」

「あー」

「そうだ比企だ。比企小梅。春に転校して来た」

「校長が我が校始まって以来の天才とか言ってた、あいつな」

「何でこんな公立の、鰻でいうなら竹の中程度の高校なんかに来たのか謎だよなあの女」

「てゆうかこっち来てないか」

「誰に用があるんだよ天才様が。俺らみてえな凡人相手に」

「待て、今の俺達にはヤギがいる」

「サメなのにヤギという奇跡のコラボ男」

「八木君、研究対象だって標本にされちゃっても、俺達ズッ友だお! 」

「ときどき会いに行くからね! 」

「いつまでも忘れないよ! 」

「何殺してんだよ俺を。故人扱いすな」

珍客に対する緊張は、十秒と保たなかった。どんどん漫才じみてくるやりとりを重ねる俺達の頭の上から、おい、と掠れたアルトが降って来た。

「貴君が八木真か。なるほどな」

俺の顔を見て、ふん、と鼻を鳴らしてからうなずく。

初めてまともに顔を見た。

俺も初めてまともに見たが、どうやら全員が同じように初対面だったみたいだ。つまり。

俺達は、揃って息を飲んで、それからくるりと背を向けて、額を寄せ合い密談を始めた。

「何だあれ比企ってあんな顔してんのかよ」

「天才様があんな顔してるなんて聞いてねえ」

「激しく同感」

「何だあの美少女顔。ベッタベタのお姫様顔だろ。それもヨーロッパの童話とかにありそうな」

「いやでもマリコちゃんには一歩を譲るぞ」

「待て、その根拠は」

「マリコちゃんにはおっぱいがあるだろうが。比企はあれ相当なまな板だぞ」

「いうたらマリコちゃん純日本人じゃん。美人だけど。比企ってなに人なのよ。あの外国人顔は」

「それにしても態度でけえな。天才だからって」

「日本語不自由かよ」

相変わらずヒソヒソを続ける俺達に少し焦れたのだろうか。先ほどよりやや不機嫌そうな声が、頭の上からぶつけられた。

「昼休みが終わるぞ、女ひとり相手に、男がこれだけ雁首揃えてまともに喋れもしないか。だらしのない。早く渉外役を決めろ。私はこれで結構忙しい」

「うわすげえ口悪い。なにこいつ」

「失礼しちゃう。キーッ! 」

「話って誰にどんな話しに来たんだよ見当もつかんわ」

「そりゃあ、話ったらやっぱヤギだろ」

「研究材料? 」

「他に何がある」

「生体解剖? マッドサイエンスの夜明け? 」

「だろうな」

「ヤギちんオタッシャで」

そこへ、いい加減にしろ玉なしどもが、と、吐き捨てるような文字通りの罵倒が。

「何だと失礼な! ちゃんとついてるぞ見せてやろうか? 」

売り言葉に買い言葉、とばかりに向き直った結城。俺達の中で一番あほ丸出しな発言は大概こいつのものだが、立ち上がろうとした結城は、比企の細い右足一本で制圧された。額をガツンと踏みつけられたのだ。

「やだ! 立てない! ヤギちんヘルスミー! 」

「ヘルプだろヘルプ」

「癒してどうする」

「あ、そっちか、そんじゃヘルプミー! 」

足の下で結城がジタバタしているというのに、そのまま微動だにせず、比企は涼しい顔で切り出した。こいつの体幹はどうなってるんだ。

「貴君らの玉なんぞ見るまでもない。いいだろう、それならここにいる全員に協力してもらうまでだ。──八木君、」

それまで無表情だった比企は、俺を見据えると、貴君元の体に戻りたくはないか、と言って、顔に似合わぬ太々しい笑みを浮かべた。

「元はといえば、まあ私のしくじりでな」

放課後。俺達は学校の正門から斜向かいの中華屋にいた。

俺達の目の前で、特盛チャーシュー麺と餃子を出汁の一滴まで平らげてから、特盛五目炒飯に取り掛かりながらそう始めた比企は、そこでおや、と目を上げて、俺達を見ると、どうした食べないのか、と訊ねた。

「遠慮は不要だ、私の手伝いをしてもらうのだからな、払いは当然私が持つ。ああ、手伝いの報酬は無論、これとは別だ、前金や手付だと思って安心してくれ」

「いや、お構いなく」

「どうぞどうぞ」

「僕ら胸がいっぱいで」

「気にしないで比企さんはいっぱいお食べよ」

「あたしダイエット中だから」

「む、そうか。杏仁豆腐だけでいいとは、高校生男子は意外と少食なのだな。まあ、私も帰れば保護者が夕飯を作って待っているからな、腹半分でやめるとしよう」

とか言いながら、カウンターの向こうの親爺さんに棒棒鶏と焼きそばを特盛で注文している。おそろしい子!

話を戻そう、とひと言、あっという間に炒飯と付け合わせの卵スープまで空にして、次の料理が来るまでの間、比企は話を続けた。

聞かされたのは、概ねこんなことだ。

まず、比企はただの天才などでなく、道士の修行をしているのだという。学業は片手間に、社会勉強としてやっているのだそうだ。

「師父と師公と母上が、ちょっとは一般常識を身につけておけと口を揃えて言うのだ」

こいつが片手間にやってる学業を、本分としている俺達の立場 is 何。

それはともかくとして。

おとといの夜のことだったそうだ。

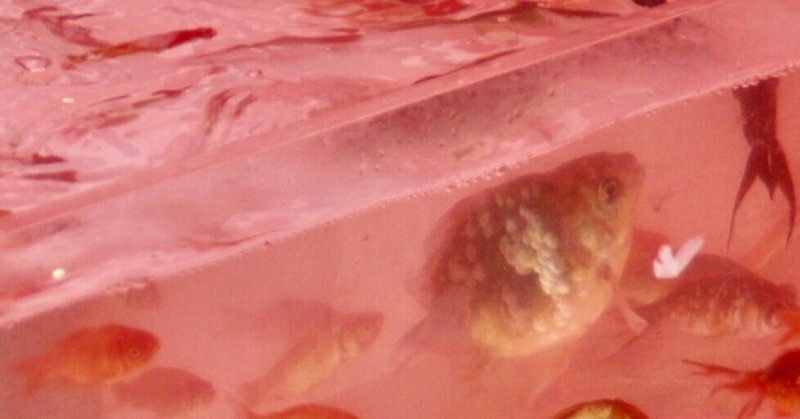

比企は師父、つまりお師匠さんの命令で、弟弟子と一緒に、近頃この町を流れる川で相次ぐ怪奇現象の調査に出た。聞けば市役所と市の警察署長からの依頼で、馬鹿でかい魚の化物のような生物に、ホームレスや散歩中の犬、地域猫などが食われる被害が数件あったのだそうだ。

まあ、調査というより、ほぼお師匠さんが正体の見当はつけていて、あとは実際に行って確認して、その通りであればしかるべき手を打つだけ、という意味での「調査」だったそうだけど。

指示通りの道具を持って現場へ行ってみると、案の定、お師匠さんの言う通りの怪異であったので、比企は弟弟子と二人して、早速捕獲に乗り出したのだが、

「小虎が、俺が銛を撃ちたいと言って聞かなくてな。初手で撃ち漏らすと警戒されて、しばらく捕獲も退治も難しくなる。あまり煩くねだるので、仕方なく私が仕掛け網に追い込んで、銛撃ちをやらせたはいいが、あの馬鹿、急所を外しやがった」

「いや待って比企さん、ここまでの流れで既に俺達不思議がいっぱいなんですが」

「なあに俺達の住んでる町には、そういうお化けがウヨウヨしてるの? 」

「一介の高校生が化け物退治してるの? 」

「何それなんてアニメ? 」

「しかも美少女戦士って、属性盛り過ぎ問題」

「それでここからが本題だ」

俺達の質問は、全部見事に無視された。

「奴の体は捉えたのだがな、馬鹿が急所を外したものだから、肝心の魂魄は逃げ出してしまった。どうにか痕跡を追って行ったところで、着いた先が八木君、貴君の家だ」

えっ。

「じゃあ、ヤギちんがヤギなのにサメになったのって」

「魚のお化けのせい」

「やだコワイ」

「いやでも川にいたんでしょ。そんなら川の魚になるんじゃないの」

「サメって海の魚じゃねえかよ」

まさやんがバケモンってでたらめだなと言うと、そうだなと比企はうなずいた。

「何せ怪異だ。連中にはそんなこと、些細な問題なのさ。──さて、」

大まかだが、事情は理解してもらえたかな、と俺達の顔を順繰りに見たところで、焼きそばと棒棒鶏が来た。

「何だお前ら、こんな美人、いつ知り合ったんだ。毎日男ばっかり五人でぞろぞろ来やがって、もうちっと色気持てと思ったら、隅に置けねえな」

「いや親爺さん、そういうんじゃないから」

「そうそう。ヤギの今後がかかってるの」

「このままだと進路希望がサメ一択になっちゃうから」

「おう、そんときゃうちに来い。宴会でヒレ使ってやるからよ」

「勘弁してよー」

親爺さんは遠慮がない。何せ俺達は、毎日のようにここでラーメンを食って帰るのだ。

そんな親爺さんとの会話を、比企はまったく聞いていなかった。皿が目の前に出た途端、待ってましたと焼きそばを啜り込み、棒棒鶏をもりもり食っているのだから。あっという間に半分程を胃に収めると、こんな名店がこんなところに潜んでいたとは、と呻いた。

「おっ、嬉しいこと言ってくれるじゃねえかお嬢さん! 聞いたか、おめえらもこのぐらい気の利いたコメント言ってみやがれ」

親爺さんは満更でもないという顔だけど、比企はまるで聞いちゃいない。メニューを見ながら、青椒肉絲も気になるが、とぶつぶつ呟いている。

「気になる…だが、あまりここで仕上げてしまうと夕飯が…。そういえば今日はビーフ・ストロガノフにすると言っていたな。曽祖母様にレシピを教わったと張り切っていた」

そして、苦渋の決断と言わんばかりの口惜しげな表情でメニューを閉じた。

「明日だ! 明日来ればいい! 明日だって食べられる! 大人になれウメチカ! 」

震える手でメニューを戻し、呻くような声でひと言、お会計を、と言う。そんなにか。

俺は見た。支払いの瞬間、比企が出した財布のカード入れに、ブラックカードがあったのを。

まじで何者だこいつ。

食後のジャスミン茶を啜りながら、美人にはサービスだと親爺さんが出した胡麻団子を頬張り、比企は本題に入った。

「諸君に頼みたいのは他でもない、八木君の体に潜り込んだ魂魄の殲滅の手伝い。できるだけ早くかかりたい。申し訳ないが、協力してはもらえないだろうか」

何それ。そんなの一般人の俺達に務まるんですか。

いや、他ならぬ俺の体だからね、すぐにでもどうにかなるならしてほしい、ってのは本音だけど。できるの。どうにか。

そんな俺の戸惑いを見て取ったのか、できるぞ、と比企はまっすぐ俺の目を見据えて言った。

吸い込まれそうな、黒目がちの大きな瞳だった。マッチ棒が余裕で五本は乗る睫毛だった。虹彩の縁を髪一筋ほどの蛍光ピンクの光が取り巻いて、北の冷たい海のような、青とも黒ともつかない深い色の瞳だった。

「大丈夫だ、方法はゆうべ師父が教えてくださった。あとは、一刻も早く実行するのみだ」

「…まじで? 俺、元に戻れるの? 」

「戻れる。ただ、あまりこのまま放っておくのはいけない。体が魚に馴染んでしまう。そうなったら、貴君はどんどん心まで魚に喰われてしまうぞ」

「じゃあ、逆にいつまでなら平気なんだよ」

忠広が訊くと、比企はそうだな、と指を折って何か数えてから、三日がせいぜいだなとあっさり答える。

「今日何曜日だっけ」

源が携帯端末でカレンダーを見ると、あ、木曜か、と呟いて、

「そんなら明日、学校が終わってから、そのまま全員で誰かんちに集まって勉強するってことにしてさ、ヤギちんの体からお化け追い出すの、できないか? 」

「乗った」

「いいぜ」

「そんなら俺んちに集まることにするか」

全員即答。ありがとう忠広。まさやん。源。結城。俺、お前らと友達になれてよかった!

「随分ノリがいいな」

もう少し理解できるよう説明しろとごねられるかと思ったが、と胡麻団子を食べながら比企が首を傾げるが、いや、高校生男子のノリなんてこんなもんよ?

その日はここで一旦解散。

俺達は比企をチャットルームに招待した。これで細かく打ち合わせができる。あとは明日の放課後を待つのみだ。

ひと晩明けて金曜日。案の定、学校中に俺についての噂が広がったようで、授業の合間の休憩時間ごとに、物見高い上級生下級生が、俺の姿を一眼見ようと教室を覗き込み、教師達は元気を出せよと言わんばかりの慰め顔で、進路調査までに元に戻れるといいな、と微笑んだものだ。

人ごとだと思いやがって。

今のところ、生活面でさして困ったことはなく、せいぜい飯が少し食べづらいぐらいか。サメの体は口が大きい上に、ものを丸呑みするような体のつくりなものだから、咀嚼して飲み込んで、という、人間の食事の仕方が難しいのだ。ゆうべ帰宅したところで、初めて俺の顔をまともに見たお袋は仰天したものの、サメという以外は俺でしかないのがわかると、すぐにけろっとして、いつも通り口うるさく、やれ風呂に入れの飯の時間だのとやり始めたものだ。

夜にチャットルームを見ると、どうせなら土曜もうちに泊まって遊ぼうぜ、と結城が書き込んでいた。親戚が新じゃが芋を大量に送ってきたので、お袋さんとお祖母さんが、悪くなる前に食べ切ってしまいたいと言っているのだそうだ。つまり、バクバク食う俺達を呼んで消化したいということだろう。

じゃがバターで盛り上がっているチャットルームは、比企の書き込みでいきなり引き締まった。

──明日夜七時。汚れてもいい服を着て、上海亭に集合。着替えとタオル、軍手を持って来られたし。

全員が一斉に了解の返信を書き込んだのが、ぽんぽんとチャットルームに表示される。俺も返信を送ると、お袋に金曜の夕方から結城のうちへ行くことを伝えた。

「いくら結城君の家が広いからって、あんまり騒いで迷惑かけるんじゃないわよ。それじゃあお菓子買っておくから、明日持って出なさい。あんた達が食べるんじゃなくて、ちゃんとお家の方に渡すのよ」

「おへーい」

「返事くらいちゃんとしなさいよ馬鹿息子」

とまあ、そんなわけで、一旦家で着替えて出てきた俺は、鞄には筆記具とノートにタブレットの勉強道具と下着の替え、片手にお袋が用意した、ちょっとお高いクッキー詰め合わせの紙手提げを持って、学校最寄りの駅前でみんなを待っていた。結城の家は、この近辺ではちょっとした豪農で、お祖父さんと親父さんが果樹園を経営しているとかで、家族自体が客慣れしているし人の出入りも多い。家もでかいので、こうして俺達のような騒がしい客がいくらやって来ても、屁でもないのだ。

待ち合わせは六時。最後に結城が自転車でヘロヘロ乗り付けて、やっと全員揃った。一旦結城の家へ寄って、お祖母さんとおばさんに挨拶すると、泊まりには参加しない他の仲間と図書館で落ち合うという口実で抜け出し、学校そばの中華屋、上海亭へ向かう。

店に入ると、比企がすでに前乗りして飯を食っていた。

テーブルの上には、空になった皿が何枚か出ていて、今はちょうど特盛ワンタン麺を啜り込んでいるところだ。さてはこいつ、飯を食いたいがために、この店で待ち合わせようと言い出したな。

何となく伝票を見ると、全て特盛で高菜炒飯と青椒肉絲、餃子に蟹玉とあった。どんだけ食うんだよ。てゆうか、あのガリガリの体のどこにこれだけの飯が入っていくのか。

昨日の制服姿とはうって変わった比企の服装は、ラフもいいところなものだった。

ブラウスを腕まくりし、スカートの下に学校指定のジャージを履いた格好もどうなのかとは思っていたが、私服姿よりずっとましだった。白い肌に苺みたいな赤毛のショートボブの美少女が、何で芋ジャージにヨレヨレの珍Tシャツと下駄なんだよ。下駄って何だよ。もう少し他にないのか。

首から上は童話のお姫様。首から下はくたびれた部屋着。

「こういうのを初恋ブレイカーって言うんかな」

結城がそんな感慨を漏らしていて、ふと見れば源がガックリと膝をつき項垂れていた。

「ジャージ…ジャージって…」

一緒に大飯かっ喰らう様を目の前で見ていて、恋に落ちる要素がどこにあったのか。

出入り口に背を向けているのに、戸を開けて中に入った俺達に片手を上げて、こっちだ、と呼ぶ。背中に目でもついてるのか。

何だおめえらか、とつまらなさそうな親爺さんに、それぞれ料理を頼んで、比企の向かいに座った。

「すまんな、腹が減っていたので先に始めさせてもらった。ああ、食事をとるなら軽いものにした方がいいぞ」

食べながら器用に喋る。どう薄目に見ても外国のお姫様顔なくせして、俺たちの誰よりもきれいに箸を使い、駆逐するようにワンタン麺を食べ進めていく合間に、比企は皿を集めて重ねて、テーブルの上に場所を作った。

俺達が頼んだ料理が次々出てくる。いやお客さんに片付けさせちゃって悪いなあ、などと親爺さんが皿を下げてゆく。

俺達が半分がた食べ進んだところで、比企は締めのデザートを注文した。マンゴープリンと宇治金時。外が暑いので、俺達も乗っかってかき氷を注文。ちょうど食べ終わったタイミングで、親爺さんとおばちゃんがかき氷を運んできた。

テーブルが片付いて、かき氷をつつきながら作戦会議が始まった。

この作戦の成否、今夜の結果次第で、俺は怪奇半魚人になってしまうのだ。それだけは勘弁だ。俺は人間として生きていきたい。

みんなの顔も、心なしかいつもより真剣だ。そうだろう、つるんで遊んでいた友人がいきなり半魚人になっただなんて、人に説明しにくいったらない。

比企は瓢箪と絹のロープの束をテーブルの上に置いて、段取りはこうだ、と切り出した。

二時間後。俺は河川敷のグラウンドの真ん中で、縄で縛り上げられ座らされていた。

「まず、川に近くて開けた場所が望ましい」

比企は宇治金時のスプーンを手に言ったものだ。

「八木君にはその中心にいてもらって、みんなにはその周りで、キャンプファイヤーでもしてもらいたい」

盛大に焚き火でもして、とにかく暑い状況にしてほしい。奴は水に棲む怪だ、耐えられなくなって出てくる、そこを捉える──。

俺達もしかして焚き火係? と訊ねる源に、だけじゃないぞと比企は猫のように目を細めた。

「その、八木君の体から抜け出ようとする時が肝心だ。気配を消すため彼の体にがっちり絡んで潜んでいた分、抜け出るのは大事だ。のたうち回る八木君をねじ伏せて、怪物の魂魄だけを引きずり出さねばならない。君達には、そのときにしっかり彼を押さえ込んでもらいたい」

「それだけ? 」

「それだけ」

分かったようなわからないような。ともあれ、そのまま携帯端末で地図を見て、場所選びにかかった。結果、このグラウンドなら人家が少なくて、夜にはあまり人も通らないから、盛大に焚き火をしたところで、あまつさえ化物退治に取りかかったところで、騒ぎになることはあるまい、と決まったのだ。

あとは実行あるのみ。

学校とは真逆の方角、駅を通り過ぎて更に町の南側へ出るとグラウンドだ。着いてみると、元気だけど生意気そうな中学生が、薪の山を二つ、さらに三つ目を盛大に櫓形に築いていて、こっちに気がつくと、馬鹿でかい声でねえちゃああん、と手を振った。

「どーだ見ろ! 二時間でここまで作った俺のゴイスーな手腕! 存分に褒めやがれ! 」

ああ、あほの子だ。

グラウンドに降りたところで、紹介しよう、と比企が中学生の頭を盛大にはたきながら、しれっとした表情で言った。

「一昨日の晩に怪物を取り逃した弟弟子だ。小虎、うちの高校を受験するなら彼らは先輩になる。挨拶しておけ」

「西中三年の財前琥珀でっす! 将来なりたいものは美女のブラジャーでっす! 」

うん、しみじみとあほの子だ。なんか安心した。

「さっき店を出る前に、チャットで指示を出しておいたが、…ふん、いいだろう。数は足りんが、二時間という時間を考えれば、お前にしては上出来だ。まさかとは思うが、手伝ってなどと師公におねだりして困らせてはおるまいな」

まさかー! と慌てて否定する弟弟子だが、やっぱり比企は見ちゃいない。まあいい、とひと言、斜めがけの鞄からでかい風呂敷包みを出して、グラウンドの隅の公衆トイレに入ると、弟弟子が三つ積み上がった薪の山から少し離れたあたりに、テキトーにバツ印を書いた。

「サメの先輩はここに座っててくださいっす。あと、他の皆さんはテキトーに、始まるまで見ててくれてればいいっす。俺もだけど出番は始まってからなんで、それまでその辺で一緒に待ってましょう」

「始まるって何が」

「始まればすぐわかるっす大丈夫っす」

わからん。

ぷらっとトイレに行ったと思ったら、比企はなんか、和服のような、そうでもないような、なんか不思議な格好で戻って来た。手には木でできた小さい剣…剣? だよな? ハリポタでお馴染みの杖みたいなサイズの棒を持っていて、足元もさっきの下駄から、布の靴に履き替えている。着物は腰のところを、何でだか荒縄を巻いて留めていて、全体的に質素というか地味というか。

比企は地べたに座った俺をみると、八木君すまないな、と詫びて、着物の懐から、さっき上海亭で見た縄を出し、何やらぶつぶつまじないを唱えた。

そして唐突に始まるイリュージョンの嵐。

まずは絹のようなあの縄が、比企のまじないの文句に乗って伸びていくと、チッ、という掛け声で俺を縛り上げる。

「無理に動かなければそのまま、だけど逃げようとするとどんどん絞まる。意識がしっかりしてるうちだけでも気をつけてくれ。本来なら宝貝はあまり常人の体にはよろしくないが、短時間で済ませれば問題あるまい」

「アッハイ…」

縛られはしたものの、幸い、今のところは苦しくも何ともない。俺はひとまずおとなしくしていることにした。

「もう少し火種が欲しいな」

ボソリと比企が言って、指をパチリと鳴らす。俺の正面に、背中と左右に並んでいるのと同じ、櫓に組んだ薪の山があらわれた。

一瞬で、影の中から生えたみたいに、いきなり出て来た。

見ればあの弟弟子はけろりとしているが、忠広もまさやんも、源も結城も、みんなが目と口をぽかんと開けている。

「祭壇もない急場しのぎだが仕方ない。いささか荒っぽいが、うちの洞府は実践第一。…確かみんなは、勉強会をする名目で結城君の家に集まっていたんだったな。あまり帰りが遅いと結城君の親御さんが心配するだろう。深夜までには片付けるぞ」

そこで比企は、とろけるような笑みを浮かべて高らかに宣言した。

「さあ! 戦争の時間だ、出て来い化け物! 殺したり殺したりしてやろう! 」

そしてもう一度指をパチリと鳴らす。今度は一斉に、俺の周りの櫓に火が点く。ごうごうと燃え始めた。なんだか普通の炎と色が違う、ような気がするが、気のせいだということにしておこう。

もう驚かないぞ。こうなると何でもありだろう。驚かないったら。

一気に俺の周りに炎の熱気が立ち込める。暑くて、というより熱くて息が苦しい。呼吸のたびに熱気が鼻から口から入り込み、喉と肺が焼けそうだ。グラウンドまでの道中、自販機でスポドリ飲んでいたというのに喉が渇く。そのくせ、俺は滝のような汗にネトネトとまみれていた。

ふうっ、とわずかに気が遠くなる。

熱い。熱くて熱くて熱くて──息ができない。乾いてしまう。

ぶるん、と体が震え始めた。俺の意思でも、体の自然な反応でもなく、痙攣というより、端末のバイブレーションのようにブルブルと。生き物の断末魔みたいな。

「ぐぎいいいいいいいいいいもぎげえええええええええええええ」

俺じゃない。第一、俺の声じゃない。それでも俺の喉から出ている呻き声は、やがて俺の喉を内から痛めつける。絞り出すように無理やり声を発しているからだろう。例えば、喉を締め上げられるときなんか、こうなるのじゃないか?

とにかく苦しい。ただでさえ息苦しかったのに。これじゃ呼吸なんかできやしない。頭に酸素が回らない。肺が焼けつく。心臓がバクバク言っているのがわかる。無意識にのけぞってしまう。すると、俺の体の動きに反応して、あの絹みたいな縄が締まり始めた。

なんてことだ。ブルシット。ホーリーシット。くそったれ。俺の頭の中を、知る限りの罵りの言葉が乱れ飛ぶ。苦しいったら。息をさせてくれ。痛い。痛い。死にたくない。死にたくない……。

「小虎! 」

どこか遠くで、この二日ですっかり聴き慣れた声がする。誰だったっけ。

ああ、比企だ。

隣のクラスの天才少女。制服のスカートの下にジャージを履いていて。私服のセンスが残念で。大飯喰らいで。なのにガリガリで。

そんでもって、不思議な術を当たり前みたいに使って。

そんなことをぼやけた頭で考えて、それでも俺の口からは濁った呻き声が止まらない。ああ、星が見える。ということは、いつの間にか仰向けに寝ていたのか。寝かされたのか。それとも倒れたのか。

とにかく苦しい。まずはそれが一番。こめかみがバコバコいっている。頭が破裂しそうだ。苦しい。熱い。焼け死ぬ。

焼け死ぬ? 櫓は一辺五メートルぐらいの正方形で立っていて、俺はその真ん中にいるはずで、確かに熱いことは熱いけれど、つまりそう簡単には飛び火なんてしないだろうに。なのに。

俺は焼け死ぬ恐怖に怯えていた。焼けて死ぬ。乾いて死ぬ。乾く。死ぬ。死ぬ。死。

乾いて死ぬって?

ふ、と違和感が首をもたげた。その時。何かを咥えさせられた。ガチリと顎と頭を抑えられ、しっかり噛み合わせられて、何か、硬いものが。俺の、口に。

同時に俺の肩を、両足を、ガッチリと押さえ込まれて、俺はもう、腹をねじくらせて苦痛に耐えるしかできない。違う、耐えられないから芋虫のように蠢くしかできない。

俺の体を突き破って、いや、手足をバリバリと引き破って、身体中をズタズタに、ボロ雑巾のようにしながら、何かが引き剥がれるような、そんな感覚を覚えた。さっきまでとは比較にならない、桁外れの恐怖と激痛。

「おい、」

声をかけられた。地獄の酷暑の中でなお、涼しげな、掠れたアルト。

涙と熱気で霞んだ俺の目は、どこか愉しげな比企を捉えていた。

比企は片手で懐から瓢箪を出して、もう一方の手がきゅっと捻るように動いて、それから、ひょいと瓢箪を傾けて。

ビチャビチャと音がした。

「欲しいか」

その声音を、俺は忘れられまい。

あれこそが女帝の一声。

そっちの趣味なんかかけらもない俺でさえ、随喜にうち震え思わずひれ伏して慈悲を乞いたくなる、有無を言わさぬ響き。なるほど、比企は一部の男子に熱狂的な人気があるというあの噂は、本当だったのか。俺でさえ、今の一瞬だけだけど下僕になりたくなっちゃったもんなあ。

そんなことを考えて苦痛を忘れようと必死な俺の口からは。

──おで の。だ。

呻き声の合間に、押し殺すように漏れた言葉。

比企はそれを聞いて、とろりと笑った。

「おお、そうか。…でももうないな」

くつくつと、心底愉しそうに笑う。こいつ絶対ドSだ。俺は確信した。

その言葉を聞いた、その刹那。

俺は、自分のものではない怒りを、底抜けの怒りと殺意を、感じた。腹が煮える。頭が沸騰する。眼球が灼ける。何も聞こえない。

感じて、それはいきなり消えた。

同時に比企が鞭打つように叫ぶ。

「小虎! 」

「あいよぉ! 」

俺の口に噛まされていた硬いものが外された。

まさやんと結城に助け起こされながら、俺が、俺達が見たのは。

背と腹の境目で二つに裂かれた馬鹿でかい魚。

そいつが比企に殺到している。すごい速さで這い寄る。青っ白くて、ぬらぬらしていて、背鰭も腹びれもないのに、なぜか魚だと見ただけでわかってしまうのがとても気持ち悪い。何よりこいつを禍々しくしているのは、目があるべきところがつるりとして、何もないことだった。体を裂かれているのに血が流れるでもなく、スパッと断ち割られた内臓の断面が当たり前に見えていることだった。

比企は知らぬげに、何かを左手で受け取ると、どこか空の向こうに手を合わせ、ペコリとお辞儀した。

「只今殺戒を破ります」

ふい、と化け物に向き合って、あの木の小剣に添えるように、闇にきらりと光る小さな何かを、顔の前に立てるように構えて、

──比企の立っている手前一メートルほどのところで、怪物の体がバックリと、今度は縦半分に、開きでも作るみたいに裂けた。

裂けて、その体はすぐに砂か灰のように崩れてなくなる。

比企の白くて小さい手には、黒くキラキラ輝くナイフがあった。どこかで見たような石だな。

ああ、そうか黒曜石か。

小さい頃、アーカイブで観た「はじめ人間ギャートルズ」に憧れていた俺は、河原や山へ行くと黒曜石を探す、あほな少年だったのだ。だからすぐに、それと見分けられた。いや、だからって別にすごくはないんだけどね。

何事もなかったように、スタスタと、淡々とした足取りでこちらへ来ると、比企は子供が何かを発見したみたいな顔で笑った。

「そうか、貴君はそんな顔だったんだな八木君」

「え」

比企の言葉に、あっとみんなが驚きの声をあげた。

「やった! サメじゃねえ! 」

「おかえりヤギ! 」

「やっぱりヤギちんはこの顔じゃねえと! 」

「よかったなあ、もうサメじゃないぞ! 」

まじか! やったぜサンキューありがとう! アーメンハレルヤピーナツバター! 携帯端末の、画面オフの暗いガラスで自分の顔を確認。うん、一六年付き合ってきた俺の顔だ。サメじゃない。よかった。

思わずお互いに肩を抱き合おうとした俺達だが、そこで比企が淡々と、やめたほうがいいんじゃないのか、と歓喜に水を差す。

「八木君、貴君はシャツを替えた方がいいだろう」

言われて初めて気がついた。そう、俺はどうやら、さっきのあの、死ぬかと思うような、てゆうか生きてるのが不思議としか言えない激痛と呼吸困難と痙攣に襲われていた間に、無意識のうちに夕飯を吐き戻していたみたいだ。

ひと言、事前に食うなと言ってくれればいいのに。いけず。

凄まじいスペクタクルはほんの一瞬。時計を見れば、意外にもまだ十時前で、俺達はいつものように、いつものノリで、結城の家に引き揚げた。

「私はこれから、師父に経過を報告しないといけない。今夜はこれで失礼するよ」

そう言って、やっぱり指パッチン一つで炭になった薪の山を消すと、比企はお疲れ様、報酬は改めて連絡するよとひと言、スタスタとグラウンドを後にした。

後には俺達五人と財前少年の、野郎ばかりが残った。財前はこのまま自転車で帰るという。途中まで方向が一緒だというので、連れ立って歩き話をしてみると、なんだ、俺達よりしっかりしてるなこいつ。グラウンドの隅の水道でシャツを洗い口を濯いで顔を洗う間も待っててくれてたし、うん、いい奴だ。別れ際、俺達は財前少年とも連絡先を交換した。

そのままいつも通り、コンビニに寄ってスナック菓子とコーラの二リットルペットを買って、結城の家へ何事もなかったかのように戻る。いつものように風呂を借りてワイワイやって、俺達は揃って日付が替わる頃に寝た。

週が明けて月曜になれば、元のヤギに戻った俺は、噂の半魚人でもなんでもない、いまいち冴えないただのヤギに戻るのだ。

でも今では、俺は、俺達は知っている。

隣のクラスの天才少女は、ただの天才でも、ただの変人でも、ただの美少女でもない。

あらゆる意味で並外れていて、全部が凡人の理解の枠に収まりきれない女の子で、戦闘となるとやたらイキイキして、実はすげえドSの女王様で、要するにとてつもない女の子だったのだ。

でも、それを知っているのは俺達だけ。

これは、あの子と俺たちだけの秘密。

ちょっとしょぼくて、でもどこにでもいる俺達と、あの子だけのささやかな秘密。

だから、このことは俺達だけで、誰にも明かさず大事にしよう。

冴えない俺達にも、少しはすげえ秘密があるんだぜ。へへへん。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?