第二十回:『森本美由紀展』

堀口麻由美『カルチャー徒然日記』

Text & Photo:Mayumi Horiguchi

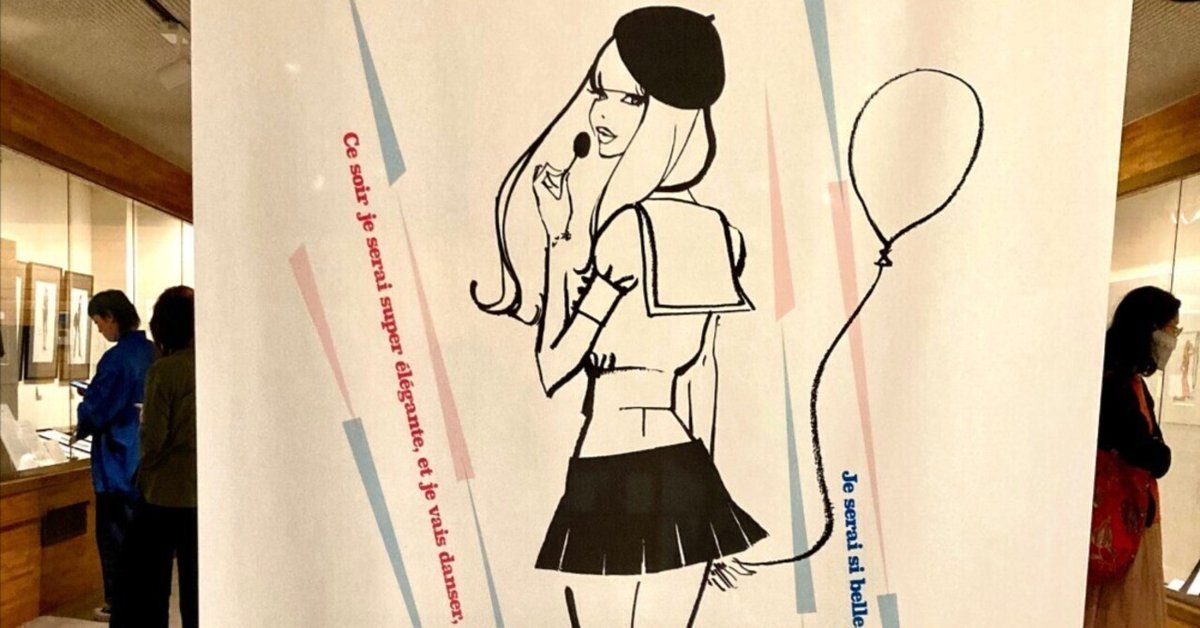

Girls Just Want To Have Fun

サンローランの画集をもとに描いたそうだ

1980年代からファッション・イラストレーターとして活躍し、2013年10月に54歳という若さで肝臓ガンにより急逝した森本美由紀(1959ー2013)の回顧展『伝説のファッション・イラストレーター 森本美由紀展』が東京都文京区の弥生美術館で開催されていたので、6月22日に駆け込みで行ってきた(6月25日まで)。

森本は、自身の作品について、こう述べている――「私の考えるファッションイラストレーションは、女の子が服をきておしゃれをしている絵を描くことで、女の子のなりたいイメージを具現化したもの」だと。確かに、森本の描く「女性」は男性の目を意識して描かれたものには、まるで見えない。十分に魅力的なのだけれども。「男にモテたいからこういう格好をする」とか、そういうのは二の次な感じと言えば、分かりやすいかも。そこがある意味、たまらなくモード(MODE)っぽいのかもしれない。

そんな森本の30年の軌跡を辿るのは、楽しい旅だった。本展では、アトリエに残された初公開の原画を含む約500点を展示し、会期中は展示替えも行われたが、特に力点が置かれフィーチャーされていたのは、1980年代終盤から晩年に力を注ぎ、森本の代名詞とされた墨と筆による作品群だ。シックでカッコよく、他の追随を許さない潔さが、画面から滲み出ている。これぞまさに「シグネチャー」といった出来栄えだ。

森本がイラストを学んだのは、セツ・モードセミナーだ。日本のファッション・イラストレーターの草分け的存在である長沢節に師事した。「イラストレーション(Illustration)」という言葉は、「明るくする」という意味を持つラテン語の 「illustratus」 に由来し、比喩的には「明確にする、明らかにする、説明する。装飾し、著名にする」という意味を持つ。つまり「イラスト」とは、"文字による説明" よりも簡単に、意味を伝達する目的で発展してきたツールなのだ。

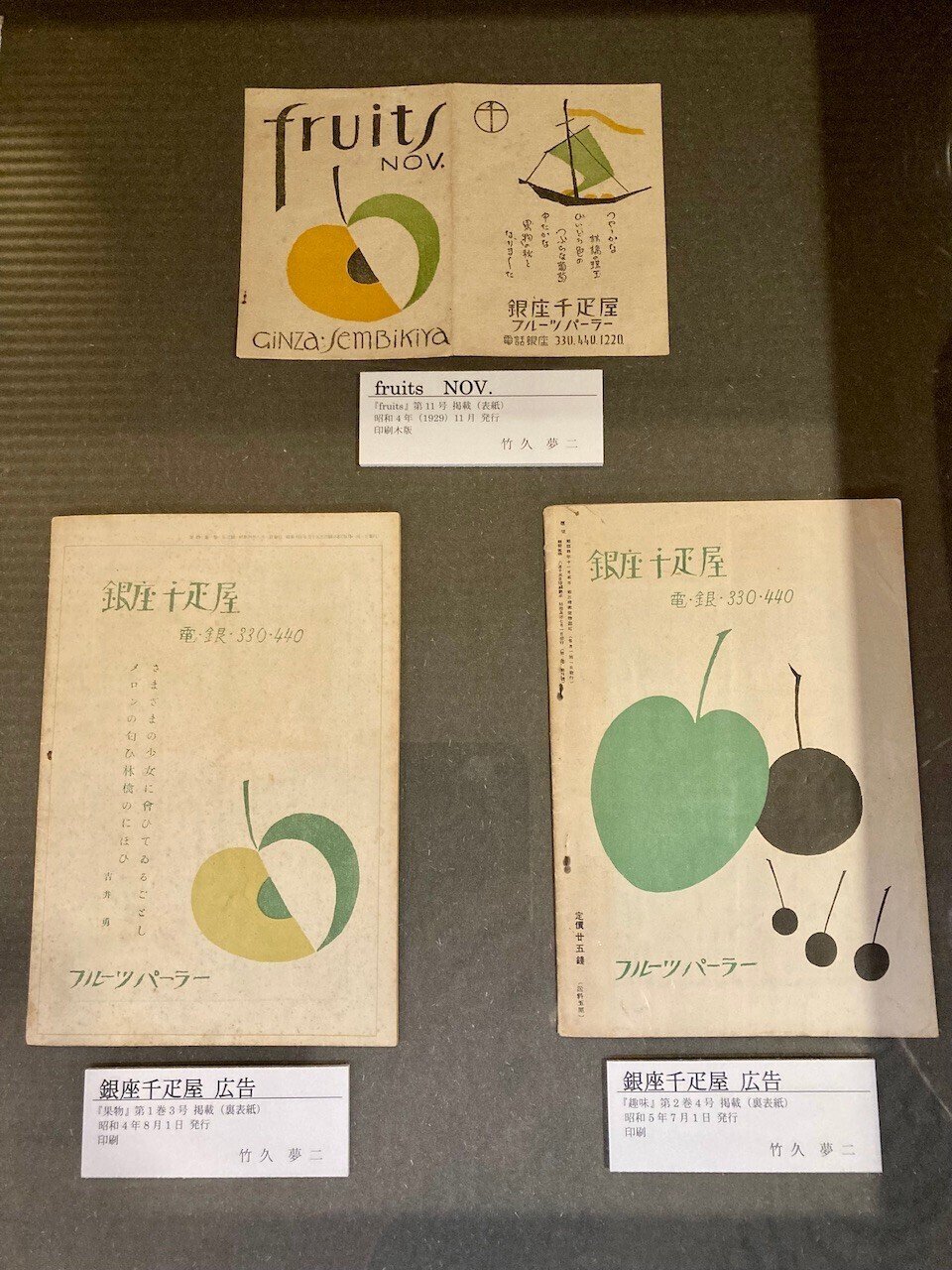

イラストの始まりは太古の洞窟の壁画と言われており、現在の印刷の始祖となったグーテンベルグの活版印刷が15世紀に発明されてからは需要が高まって、19世紀になるとイラストを描く人=イラストレーターが数多く輩出されるようになった。一例を挙げると、19世紀末から20世紀初頭にかけて活躍したアルフォンス・ミュシャによるポスターや商業デザインは多くの人を魅了し、一世を風靡した。日本でも、20世紀初頭、たとえば竹久夢二は、新聞や雑誌等にスケッチや挿絵などを寄稿していたし、大正2(1913)年に日本初のフルーツパーラーとして開業した銀座千疋屋の広報誌『fuits』の表紙を描いてもいる。「大正ロマン」を象徴する画家であり、着物姿の美人画と奔放な女性関係で有名な夢二だが、現代的なイラストレーターの先駆けでもあったのだ。つまり、「商業美術」とともに歩んできたのが、イラストおよびイラストレーターという存在なのである。

竹久夢二作品を常設するほか、年3、4回の企画展も開催。

であるから、森本の作品を初めて目にした場所が雑誌だったという人が多いのは、当然のことだ。『mcシスター』『オリーブ』といった少女向けのものから、『an・an』『25ans(ヴァンサンカン)』『ヴォーグ』などファッション性の高いものまで、多様な女性向け雑誌にイラストレーションを提供した。記事やジュニア小説用の挿絵や漫画も手がけていた。

「渋谷系」を好む音楽好きなら、ピチカート・ファイブやカヒミ・カリィのCDジャケットの絵や、ブルース・インターアクションズ(現スペースシャワーネットワーク)から出版されたブックガイド『グルービー・ブック・レビュー』のカヴァー・アートなども覚えているはずだ。時にイラストは、実物を撮影した写真を超え、強烈なイメージ源として脳内に残り続ける破壊力満点な存在となり得るが、森本による『ピチカート・ファイブJPN』のための原画(1997年)は、まさにそんな感じの逸品だ。

森本はフランスの女優、ブリジット・バルドーをこよなく愛していたという。セクシー&コケティッシュだけど、少女のような可憐さも漂うバルドーは筆者も大好きだが、確かに森本作品には、バルドー的なものが、ところどころに滲み出ているような気がする。

森本は下北沢に長年住み続け、下北沢のガイドブックやフリーペーパーの仕事も受けていた。説明文の表題のひとつに「森本美由紀が愛した下北沢」と書かれたものがあったが、「なるほど!」と激しく納得した。シモキタを知ってる人ならわかると思うが、あそこはちょっと「バルドーへの形容」が似合う街だ。昔ながらの商店街やちょいボロっちい飲み屋には、どこか妙な色気があり、芝居小屋やライブハウスにはボヘミアンな香りが漂い、芸術を愛する人間をほっとさせ、居心地よく感じさせる……そんな場所というか。あの街には、「洒落ている」という言い方が似合うような気がする――流行の最先端的な意味での「センスいい」とかじゃ、決してなくて。

森本の作品群も、まるでシモキタのようだ。洗練されたファッションの世界を的確に描いてはいるけれど、どこか「抜け感」があるし、キュートだ。女の子なら好きにならずにはいられない――それこそが "森本ワールド" の醍醐味なんじゃないだろうか?!

作品の数々に囲まれ、そんなことを思いながら、極上のひとときを過ごしたのだった。

■森本美由紀(1959ー2013)

岡山県津山市出身。セツ・モードセミナー卒業後、フリーランスのイラストレーターとして活躍。エディトリアル、広告、プロダクトなども手がけ、フランスの雑誌にもイラストを提供。

・展覧会 公式サイト:https://www.yayoi-yumeji-museum.jp/yayoi/outline.html

ほりぐち・まゆみ。

Jill of all Trades 〈Producer / Editor / Writer / PR / Translator etc. 〉『IN THE CITY』編集長。

雑誌『米国音楽』共同創刊&発行人。The Drops初代Vo.