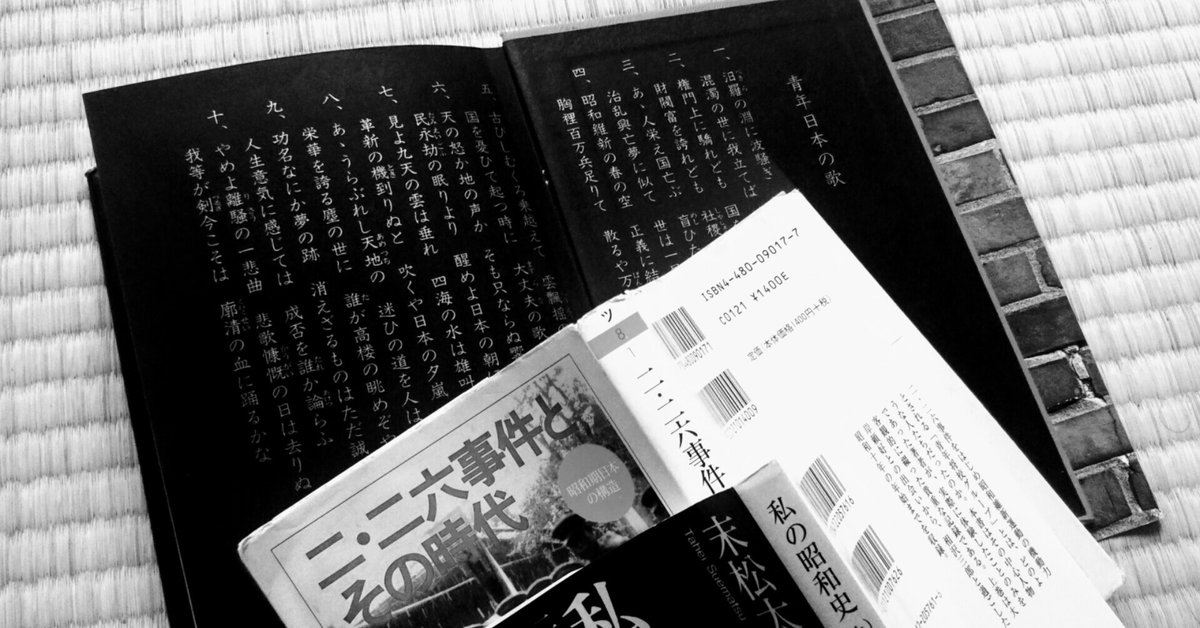

二・二六事件私的備忘録(一)「失敗はもとより死、成功もまた死」

これは二・二六事件について調べ、私が感じ、考えたことの備忘録である。

展望がない?

昭和11年2月26日。この日、陸軍青年将校が部隊を率い、「昭和維新」のスローガンを掲げて政府要人を襲い、日本の中枢を占領下においた。

いわゆる二・二六事件である。

総理大臣・岡田啓介(後に生存が発覚)、大蔵大臣・高橋是清、前首相にして内大臣・斎藤実、陸軍教育総監・渡辺錠太郎が殺害されたことで、政府機能はマヒし、事件の最中、生き残った閣僚たちは何の対策も打てぬまま、頭を抱えた。

警察も桜田門の警視庁を真っ先に占領された。五・一五事件の教訓を得て、首相官邸が襲撃を受けた場合、すぐさま特別機動隊が出動する手はずになっていたが、それも完全武装の兵隊相手には手も足も出なかった。

蹶起部隊と称する青年将校たちは、陸軍省・参謀本部のある三宅坂も占領して、陸軍大臣・川島義之に対し、自分たちの要求を告げた。ただそれは誰それを招集し、誰それを拘束されたしというもので、後は自分たちが蹶起に至った心情を語るだけだった。将来を見据えた具体的要望はなかったのだ。

結局、事件は四日で終結する。初動において陸軍は彼らを落ち着かせるべく、その趣旨を汲んだ。そうなってようやく青年将校たちは事態を収拾する総理大臣として、真崎甚三郎に組閣の大命をと要望を出したが、その頃には陸軍上層部は手のひらを返していた。

他ならぬ天皇が重臣殺害に怒り、陸軍に鎮圧を命じたのである。青年将校たちは殺害した重臣たちが国民の本当の窮状を天皇に伝えず、安楽をむさぼっていると考え、君側の奸として重臣たちを殺した。だが、天皇はそんなことは望んでおらず、青年将校たちの思いは一方通行だった。

維新成らずと悟り、将校たちは兵士たちを原隊へ返していった。彼ら自身は一時全員自決も考えられたが、結局、全員が拘束された。

流血で始まった昭和維新は始まりに比べれば、はるかに呆気なく、静かに終わった。

その大胆な行動に比して、将来的な展望がなく、希望的観測と憶測で動いた青年将校たちは、無計画・無責任・身勝手と誹られることが多い。そのことは事実そうであるから仕方のないことだ。しかし、展望のないことこそが、彼らの青年将校たる在り方であり、精神であったのだ。

革新派将校と十月事件

昭和6年10月。いわゆる十月事件が発覚する。

参謀本部ロシア班班長・橋本欣五郎を中心とする桜会急進派のクーデター未遂事件である。

計画の上では大規模であったこのクーデターには、後に二・二六事件の蹶起将校を出すいわゆる革新派青年将校も参画していた。だが、革新派将校と桜会急進派では、考え方に違いがあった。

要人殺害を担当する抜刀隊として参加した革新派将校・末松太平中尉の言葉が、それを象徴している。彼はある日、同じく計画に参画していた後藤四郎少尉からこう言われた。

「このクーデターが成功したら、二階級昇進させると参謀本部の人たちがいってます」

これを聞いた末松は言わずにはいられなかった。

「ちょっと待った。それはおれの考えとはちがう。おれは革新イコール死だとおもっている。たとえ斬り込みの際死なずとも、君側の奸臣とはいえ、陛下の重臣を斃した以上は、お許しのないかぎり自決を覚悟していなければならない。失敗はもとより死、成功もまた死だとおもっている。生きて二階級特進などして功臣になろうとはおもっていない。連夜紅灯の下、女を侍らして杯を傾けて語る革新と、兵隊と一緒に、汗と埃にまみれて考える革新とのちがいだよ」 末松太平『私の昭和史』より

これが革新派将校の基本理念といえる。ちなみに「連夜紅灯の下、女を侍らして杯を傾けて語る革新」とは、料亭で宴会をしながら計画を練る橋本一派のことである。

今一人、橋本一派の計画に参加した革新派将校に菅波三郎中尉がいる。彼はこの年の8月に鹿児島の歩兵第45連隊から麻布歩兵第3連隊に転任したばかりだった。だが、士官学校時代から北一輝に傾倒しており、明晰な頭脳も相まって、既に革新派の中では重鎮だった。事実、歩三に着任するや、早くも安藤輝三中尉・野中四郎中尉という後の二・二六事件蹶起将校、それも首謀者となる二人を同志に引き込んでいた。

その菅波が、会合の席で橋本一派と衝突した。

件の二階級昇進もさることながら、橋本一派はクーデター後の内閣閣僚名簿まで作っていた。これに菅波がかみついたのだ。

「何ですって、陛下に奏上するに、内閣の顔ぶれのみならず、勅語まで強要し奉る――こんな不遜がありますか。それは錦旗革命ではなく、ファッショです」 新井勲『日本を震撼させた四日間』より

噛みつかれた方は、菅波をなだめながら、「実は勲章制定も考えているんだ」と言うと、それが火に油を注ぐ結果になった。

「勲章がもらいたいって、そんな気持ちでこんなことができると思うのですか」

以上は新井勲の『日本を震撼させた四日間』に記された内容である。新井は菅波によって革新思想に目覚めた新品少尉だった。

末松もまた『私の昭和史』の中でこの件を記している。こちらでは、まず末松が勲章制定の話を聞き、後から現れた菅波にこの話をしている。末松は利で誘うことを非難し、自分の出る幕ではないと告げ、「あなたも知っていたのでしょう?」といった。菅波にとっては寝耳に水で、「よし、俺にまかして置け」と答えた。

そうして新井の著書の内容に繋がっていく。末松の著書ではさらに、菅波が橋本の腹心・小原重孝大尉と組み打ちをやったことも書いている。

破壊消防夫として

末松は大岸頼好大尉によって革新思想に傾倒した。士官候補生時代に青森歩兵第5連隊で大岸に出会ったのが始まりだった。この在任地もあって、大岸は東北において同志を増やし、その中には永田鉄山を殺害する相沢三郎中佐もいた。

大岸の影響を受けた末松であったが、彼は自らを「破壊消防夫」と評し、自分はあくまで破壊する役割、斬り込み役だと任じていた。ゆえに彼は破壊した後の建設案を考えようとはしなかった。

同じようなことを新井も書いている。彼は見習士官時代に菅波と出会い、その思想を聞いて「わたくしにはその国家的判断はできません。その判断は菅波さんにおまかせしますから、起つべき時は起てと一言おっしゃって下さい」と言い、革新派へ加わった。

末松も新井も、士官候補生・見習士官時代に大岸・菅波という師に出会った。大岸・菅波は革新派内きっての知識人である。末松・新井は知性面で自分たちは彼らに劣ると自覚して、判断を委ねたのだろう。

以来末松は、自ら建設案を考えようとはしなかった。考える時期もありはしたが、結局は自分は破壊消防夫であると自任していた。十月事件についても、当時計画の全体像を率先して理解しようとはせず、指示を得次第、標的を斬りに行く構えだった。

新井の方は、大陸へ出張する機会があり、その時に中国の農民の窮状を見て、日本の農民はまだマシだと考えるようになった。このため、彼は二・二六の蹶起には反対していた。だが、彼も建設案を練ることはなかった。

得てして過激派の類は、トップにインテリがいて、その人物が組織を理論武装して過激派の行動に指向性を与えている。大岸・菅波はまさにそのインテリであり、末松・新井はその下にある構成員だった。

だが、菅波は一年と経たずに大陸へ転任となり、大岸も東北から和歌山へ転属した。理論武装が出来る二人が東京と同志から遠ざけられ、後には構成員だけが残されてしまい、将校たちは自分たちで思考しなければならなくなった。菅波はこう言い残している。

「これからは、蹶起するかしないかは、私に頼らないでみなさん方で決定し、自分の目で判断しなければならない。どうか、くれぐれも宜しく頼みますよ」

あるいはこれは、歩三の同志が自分をどれだけ頼みにしているのか、菅波が自覚していた証左かもしれない。

やるだけの事をやって

西田税や大岸、菅波といった革新派将校の指導的立場の人々は後に北一輝の『日本改造法案大綱』を巡って深刻な対立を迎えたが、その対立は限定的で、末端の将校たちにはさしたる影響がなかった。

二・二六事件の直前、月刊誌『日本評論』に「青年将校に物を訊く」という記事が載った。記者の質問に青年将校が答えるというもので、恐らく青年将校とは歩一の山口一太郎大尉、栗原安秀中尉、歩三の野中四郎大尉、安藤輝三大尉と見られている。その一節の中に、以下の答えがあった。

「(前略)即ちファッショの下に国民暴動を煽動して戒厳令を奏請するといふことは、陛下をだまし奉る遣り方だ。大権強要に属する。むしろ自分がやるだけの事をやって、陛下の前にひれふすと言ふ態度でなければならないと思ふ」 芦沢紀之『暁の戒厳令』より

先述した末松の考えと合わせても、革新派将校が考えていたのはまず行動であり、あとは成るようになれという態度であった。

無論、全員がそうであったわけではない。磯部浅一は『日本改造法案大綱』の完全実現を目指し、二・二六事件終盤、大勢が決し周囲が諦めムードの中、なおも抵抗する意思を示している。ただ、彼にとっての具体案は『改造法案』しかなかった。

多くの人間は、まずやりたい行動があり、それにもっともな理由をつけるものだ。革新派将校、特に末端の将校たちにとっては、「日本の現状をどうにかする」という欲求がまずあり、北一輝の思想などは「行動の理由・意味付け」に過ぎなかったのではないかと思えてならない。

また彼らの行動は、「天皇は君側の奸に隠されて国民の窮状をご存じない」というストーリーが大前提にあった。病気の患部を取り除けば病人が元気になるように、君側の奸を除けば日本は良くなる。彼らはそう夢想し、それこそが彼らにとっての将来の展望だった。

当然ながらそれを天皇が理解することはなかった。

それでも、処刑に際し、将校たちは全員、「天皇陛下万歳」を唱え、刑場にその命を散らしていった。

いみじくも末松の言ったとおり「失敗はもとより死、成功もまた死」であった。

了

よろしければサポートをお願い致します。いただいたサポートは、さらなる資料収集にあてさせていただきます。