ぼくとサイン会の筆跡

ぼくを知っている方も知らない方も、こんにちは。

TikTok小説家の東 真直(あずま まさなお)です。

知らない方にとっては「TikTok小説家ってなんだ?」って感じだと思いますが、まぁそういう珍妙な生き物がこの世にはいるらしい、くらいの理解度のままスルーして大丈夫です。ぼく自身よくわからないので。

さて本題ですが、先に今回の記事の全てをネタバラシしておきます。全文読むのがダルい人は、これだけ読めば大丈夫です。これからするお話は、要はこれだけのことですから。それでは始めましょう。

小説家にはならないと言っていた人間が、

小説家になった日のお話を。

卑下の筆跡

先日ぼくは人生初のサイン会を行いました。未来屋書店さんにオファー頂き、イオンモール上尾さんで実現したこのサイン会ですが、正直なところ、始まる前は不安でいっぱいでした。誰が来るんだろうと思っていたからです。なら引き受けるなよって話なわけですが、やったことのないことは、とりあえずやってみよう精神で引き受けてしまいました。27歳とは思えない短慮ぶりに震えが止まりませんね。

誰も来ないんじゃないか。そう思っていた理由の一つが、冒頭にスルーしていいと言っていたTikTok小説家という肩書きです。ややこしい書き方をしてしまっていますが、ぼくはTikTokerなわけです。TikTokで、TikTokっぽくない、短編小説を投稿するというわけのわからないことをしているわけです。つまり何が言いたいかというと、ぼくはただの弱小TikTokerであり、つまりはただの一般人というわけです。

小説で賞を取ったことがあるわけじゃない。ただ勝手に書いて、勝手に流して、勝手に出版社を立ち上げて、勝手に刷って、勝手に売っているだけの、一般人なわけです。そして27歳のおじさんです。決して28歳以上の男性を馬鹿にしているわけでも、敵に回したいわけでもなく、ぼくの読者層の大半はぼくより年下なので、学生を中心とした彼ら彼女からしてみれば、大人の男なんてみんな、おっさんだろうという話です。本題からズレ過ぎました。

要は自信がなかったわけですが、サイン会当日が近づくにつれ、多くの大人が関わっている実感が出てきました。しかも皆さん、ぼくを立派な小説家のように扱ってくれます。それは大変ありがたかったのですが、ぼくの扱いが丁寧であればあるほど、ぼくの中で焦りが込み上げてきました。何か多くの人を、騙しているような気持ちになったのです。

小説家でもないのに、サイン会なんて。

小説家でもないのに、それらしく扱って頂いて。

小説家でもないのに、小説家でもないのに。

人間というのは不思議なもので、SNS上の「サイン会行きます!」という声よりも「サイン会行きたかった、、、」「サイン会行けませんが、、、」みたいな声の方が、遥かに大きく感じるのです。一人が来れると言ってくれると、一人は来てくれるんだと思う。一人が来れないと言っていると、勝手に10人くらいが来ないように思うのです。正直、サイン会前日はほとんど寝られませんでした。まだ家にいるのに帰りたかったです。

そうして、当日を迎えます。

不安の筆跡

サイン会は15:00からスタート予定でしたが、小説やグッズの販売をする出張ブースは11:00からスタートでした。なので朝早く会場に設営の為に向かったわけですが、まだブースが始まる時間でもないのに、待ってくれている読者が何人かいました。とりあえずサイン会0人は免れたと、ここで一つ安心しました。それと同時に、少し前まで「もう帰りたい」と、ともすればサイン会を行うことを後悔しかけていた自分を恥じました。

彼ら彼女らにとって、サイン会に何人集まろうが、ぼくは一人です。

遠くからぼくに会いに来た人がいる、それが事実です。

もちろん不安が無くなったわけではありませんでしたが、少なくとも来てくれた人とは、いっぱい話そうと思いました。来てくれた数少ない彼らさえもガッカリさせて帰したのでは、本当に辛い日になってしまう。逆にめちゃめちゃ少ないなら、もうみんなでトランプやろう。UNOとかやっちゃおう。もうそれほぼオフ会だけど、それはそれできっと楽しい。冗談半分、真面目半分、そんなことを考えながらサイン会の時間までイオンモール内を徘徊していました。マジでクレープ久々に食べた。美味しかった。でも一個はちょっと多かった、半分でよかった。アラサーだから。仕方ないじゃん。

イオンモール内を徘徊していると、早い時間から来ていた読者の集団に何回も出くわしました。サイン会があるからここで沢山話すわけにはいかないと、そそくさと退散したり身を隠したりしたわけですが、内心は会うたびに安心しました。少なくともあの子達はいる、少なくともあの子達はいる!そう思えたことが、どれだけぼくの心を救っていたか、この記事で伝わったら嬉しい。いや、そういうのが伝わるのはダサいか?ダサいのか?まぁ、ダサくてもいいよね。

そうしてあっという間に刻は過ぎて、サイン会の時間です。

目の前には来てくれた人の数が、ハッキリと見えました。

作家の筆跡

当然ですが、ぼくは誰もが知る有名作家などではありません。名前も、顔も、イオンモール上尾にいた人々の99.99999999999%は知らない、でも何故かサイン会をやるらしい謎の一般人です。しかも地味、眼鏡にヒョロい体。そんな男が壇上に上がると、まず目の前の席が全て埋まっているのが見えました。よかった、とりあえず「やってる感」は出るぞ!と思いました。

次に視線が向かったのは、その後ろです。

なんか人がわらわら集まっていました。

まぁ、そりゃ誰かわからん小僧(27歳)が壇上に上がっているんだから、あれは誰なんだと通りがかりの人がふと立ち止まっても変ではないよなぁ。知らない人から見たら、ぼくはどう映っているんだろうなぁ。最近流行りの作家か何かみたいに見えているのかなぁ?

とか考えいたわけです。ところがよーくその人だかりを見てみると、野次馬にしては綺麗に並んでいるのです。というか用意された椅子の後ろに、綺麗に一列に並んでいるのです。まさかな、と思いました。けれどその嬉しいまさかはぼくが作り出した虚構ではなく、現実であったらしかったのです。

「座れてないやん、めっちゃいるやん!」

そこからのぼくは目の前の読者に集中していて、正直あまり周囲が見えていませんでした。だからサイン会が終わったとき「1時間くらいはやってたかな〜」と思ってスマホを確認したら2時間半が経過しており、まるでしょぼい精神と時の部屋(※ドラゴンボール参照)にでもいたような感覚になりました。一人一人と言葉を交わしていると、時間はこんなにもあっという間に過ぎるのかと驚いたものです。

けれどそれ以上に驚いたのは、みんなの熱量の高さでした。ぼくの前に立つと、さっきまでスマホ触りながら涼しい顔で待っていた人が、突然顔が赤くなるのです。学生から大人まで、ゆるふわな見た目からクールそうな見た目の人も、声が震えているし手も震えているし顔真っ赤になっているし、なんで?と思いました。でも、ぼくはその答えを知っていました。ぼくも、彼らの目線を知っているのです。

突然過去話になりますが、あれはぼくがまだ大学生の頃のお話です。当時「酸欠少女さユり」さんというアーティストにどハマりしていて、ライブやサイン会に足を運んでいました。自分の番が回ってくると、さっきまで話そうと思っていた内容が吹き飛んで、頭が真っ白になって、手が震えて、声が震えて。あの頃は声優になりたかったので「将来は声優になって、お仕事で同じアニメに関わったりしたいです!」とか言った気がします。憧れの存在を目の前にして、いつもの自分じゃなくなって、でも何か伝えたくて。

だからぼくもずっと、そっちにいたんだ。

「東さんみたいな小説家になりたいです」

そう読者に言われたあの瞬間、ぼくは確かに小説家でした。彼はぼくをTikTokerとしてではなく、一般人でもなく、27歳なのにワックスの付け方もよくわからない社会不適合者でもなく、小説家として見ていました。ぼくがどう思っているかなどそこには関係がなく、ただ彼の中では明確に、東真直は小説家だったのです。

お話をしたみんなの一人一人の顔が、今でも頭に浮かびます。そのどれもが印象的で、その誰もがぼくを一般人だとは思っていなくて、TikTokerとすら今や思っていない人も多くいて。中でも特に印象に残ったのは、男の子の読者でした。泣くんです。男の子が、ぼくの前で。たぶんだけど、感極まって。これは古臭い思考かもしれないというのは、ものすごい偏見かもしれないというのは重々承知の上だけれども、男の子の涙は人前でそうそう流れない、そう思います。

ぼくは彼らに、彼女らに、君達に。

小説家にしてもらったんです。

剣の筆跡

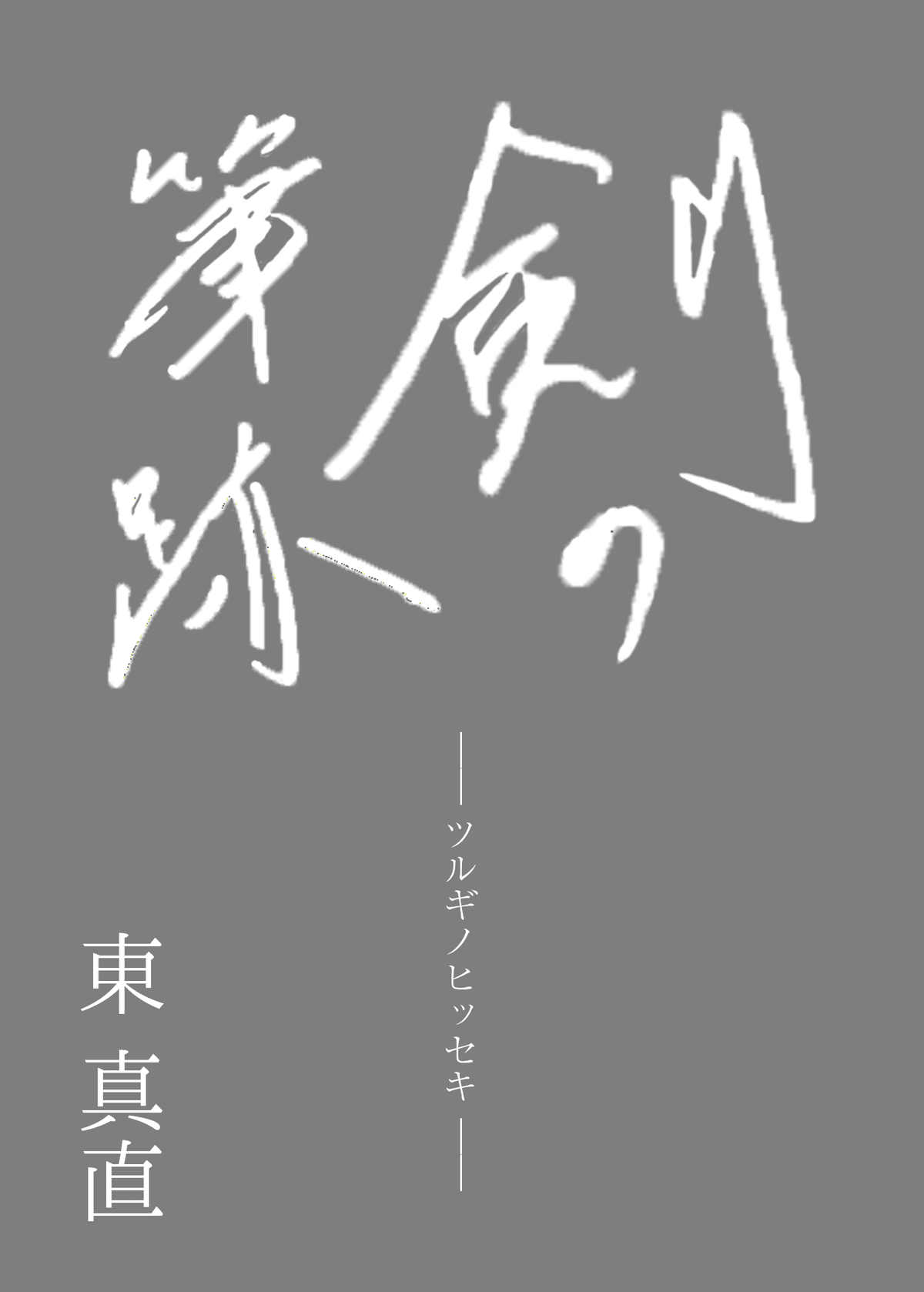

さて最後に、今回のサイン会でも販売した最新短編集『剣の筆跡』の宣伝でもして終わろうかな!という本音はそっとオブラートにでも包んで焼いて食べるとして、しかしサイン会という体験が本書『剣の筆跡』に無関係であったかというと、そうでもないのです。というより、関係があり過ぎて、ちょっと引いているまであります。

短編集「剣の筆跡」のテーマは『逆転』です。そして本書の表題作である短編「剣の筆跡」は、後書きの後に収録しました。いくつもの短編を読み、後書を読み、読者は虚構から現実へと戻ります。その境界線を担うのが後書です。けれど改めて言います。本書の表題作「剣の筆跡」は、後書きの後に収録しました。何故かその理由をここでハッキリと記すそうと思います。わけがわかりませんね。まぁいっか。

それは短編「剣の筆跡」が例え話を用いて物語という形式にしているだけの実話を元にした、ぼくの随筆のようなものだからです。

剣を振りたかっただけの主人公、物語を作りたかっただけのぼく。それがどんな意味を持つのか、どんな影響を与え、どんな結果を生み出すのか。そんなことは考えもせず、勝手に生き、努力を嫌い、他人を傷つけ、だが運良く生きながらえてしまった。ただそれだけの、くだらない人間の物語です。どうしてそんな話を書いたのか、今でもよくわかりません。犯してきた失敗や、過ちを、許して欲しかったのかもしれない。あるいはそんな自分がこれからをどう生きたらいいのか、自分に問うただけだったのかもしれません。

ぼくは自分のことを、運が良いだけの人間だと思っています。ぼくに憧れていると言ってくれた誰かと、ぼくとの間に違いはない。あるいはサイン会で出会ったみんなと、ぼくとの間に違いはない。かつて、さユりさんの前に立った自分が、誰かの前に立っていたように。

そしてぼくは努力をしたことがない。目的や目標を持って、何かを計画的に取り組んで、夢を実現したことなんてない。やってきたのはただ、目の前の小さいやりたいと思ったことを積み重ねてきただけ。そう言うとなんだかカッコいいけれど、単純に遊んでいただけ。漫画を読んだり、ゲームをするのと同じように、ただ書いていて、それが気がついたら仕事になっていて、読者がいて。別に毎日書きたいわけでもなければ、毎日書かなきゃ腕が落ちる!とかいうプレッシャーも特に無い。書きたいときに書いて、書きたくないときは寝て、そんな感じでぬるっと生きていたら、こんな感じの仕上がりになっただけの、人間。

もしかしたら「苦と思わずやれるのが才能なんですよ!」と思う人がいるかもしれない。それはそうかもしれない。でも、そういう才能はみんな何か持っている。一日中家にいられるのも才能で、紙飛行機を折るのが好きなのも才能で、アニメや小説を楽しめるのも才能で、そんなありふれた才能がぼくにもあって、それがたまたま色々な作用と混じり合ってこうなって、だからやっぱり、運なんだ。

これは卑下でもなんでもなく、ぼくより文章が上手い人はいくらでもいる。ぼくより物語を作るのが上手い人もいくらだっているし、ぼくより質的にも量的にも努力している人はいくらでもいる。でも、どういうわけか、ぼくは文章で飯が食えている。食えてしまった。長々とすまない、つまりぼくが言いたいことは、こう言うことなのだ。

ぼくはずっと、実力が評価に追いついていない。

少なくとも自分はそう思い続けてきた。今だって思う。

そして、それでもいいんだと思っていた。ぼくはラッキーだった。時代、タイミング、色々な要素が重なり合って、東真直という人間は今の評価を受けている。実力は足りていないかもしれないけれど、そんなことは知ったことではない。ぼくはぼくが書きたいように書くし、ぼくが書きたいときに書くし、ぼくが面白いと思うものを書くだけだけし、他人がどう思おうが関係ないし、評価が下がってもそれは無かったはずの評価なんだから気にしなくていいし、好き勝手やる為に会社辞めたわけだし、誰かの為に書くとかガラじゃないし、そもそもぼくは小説家じゃないんだからこんなことを考えるのすらおこがましいでしょ、ほら。

だってぼくは所詮、TikTok小説家なんだから。

もし仮に。これと近い思考をした別の人物がいたとして、その人物がこのように嘯(うそぶ)いていたとして、そうやって期待された重みを背負わず受け流すような生き方をしていたとしても、ぼくは否定しないし、否定できるわけもない。というより、間違っているとすら思わない。それでいい、そのままでいいとさえ思う。肩書きなんてのは自分に都合の良いものを、適当に着飾っておけばいいと思う。責任も、期待も、背負う必要はない。それでいい。だからこれは、考え方が変わったとか、そういう話ではないのだ。

ただ、背負ってみたくなった。

TikTokerでもTikTok小説家でもない。

小説家という肩書きを背負いたくなった。

背負うべきで、背負うしかないと思った。

その為の努力を重ねていきたいと思った。

ぼくは、小説家だ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?