多変量解析は「大気中CO2増加は人類起源」の理論を棄却する:海表面温度が支配する

阿藤大、独立した研究者、大阪、日本

ORCID:0000-0002-6049-5039

原文へのリンク

https://scienceofclimatechange.org/dai-ato-the-sea-surface-temperature-rules/

要旨

大気中CO2濃度の変動に対する確実な因子の影響度は、明確にはされていない。特に海表面温度(SST)による大気中へのCO2の放出及び吸収の影響度と、人類による化石燃料使用による影響度の徹底的な比較はなされていない。当研究では、各々の影響度を多変量解析により検討した。世界の著名な気候調査機関およびエネルギー関連機関より、一般公開されているデータを用いた。各年度の大気中CO2増減値を目的変数とする、線形重回帰分析を行った。各年度のSSTと排出量を説明因子とした。1959年以降において、NASA由来のSSTを用いた回帰モデルが、年間CO2増加値を最も良好に予測した(回帰係数B=2.406、P<0.0002、Model R2=0.663、P<7e-15)。しかしながら、人類の排出量はどの回帰モデルにおいても、決定因子とはならなかった。更には、英国HADLEYセンター由来のSSTより得られた回帰式により予測した1960年以降の大気中CO2濃度は、実際のCO2濃度と極めて高い相関を示した(ピアソン相関係数 r=0.9995、P<3e-92)。2022年度での誤差は1.45ppmであった。結論を述べる。当研究は大気中CO2濃度の年間増加値の独立規定因子がSSTである事を、重回帰分析により証明した初めての研究である。そしてそれは強力な予測能を示した。一方、人類のCO2排出は無関係であった。この結果は、大気中CO2が自然現象として変動する事を証明している、人類の活動とは無関係にである。

序文

マーガレットサッチャー氏[1]の推進による気候変動政府間パネル(IPCC)の設立後、人類の排出するCO2が地球温暖化の主要因であるとする、“いわゆる”世界的コンセンサスが広まってきた、と言われている。昨今では地球温暖化という言葉が、気候変動という呼称に置き換わっている。IPCCは1990年を皮切りに、数年ごとに報告書を出版してきた。現在6次報告書に至っていて[2]、気候変動に対する人類の影響は確実と主張するに至った。

この主張は懐疑派により反論されてきた。近年では、(地球温暖化)オレゴン請願書を皮切りに[3,4]、2007年に設立された気候変動に関する非政府間パネル(NIPCC、後のICCC)[Singer, 5]が設立された。更にはCLINTEL[6]やイタリアの90名以上の科学者による組織[7]が、気候に対する人類の影響を否定している。彼らの中では、人類起源のCO2の増加による影響を悲観する必要はないという見解は共通している。そういった見解の中でも、2022年ノーベル物理学受賞者、ジョン・クラウザー氏による、人為説の否定は重大である[8]。

気候変動の議論の主要な指標は、大気中CO2、人類の排出量、大気および海表面温度である。これらの温度計測の正確性は、1990年代前半から議論されてきていて、気象衛星、観測気球と、地表計測による数値の差異が理由である[4,5,9]。地表での計測値は、特にヒートアイランド現象による誤差の補正法の客観性に関する問題が浮かびあがった[4,5,9]。したがって、地球温暖化の程度について現実的なコンセンサスは存在しない。

もう一つの主要指標、CO2に関して、産業革命後以降から大気中の数値は一貫して上昇し、それは人類の放出が原因である、という前提自体にも論争がある。1959年、高精度の計測がハワイのマウナロアで開始した。しかし、それ以前の大気中CO2濃度の計測値に関して、氷床コアによる再現値と化学法との大きな差が存在した。Jaworowskiは氷床コアによる再現法の様々な限界から、その方法による過去の数値には30%から50%の過小評価がある、と指摘していた[10,11]。Jaworowskiは同時に、1959年以降のハワイのデータと、氷床コアによる再現値の連結を強く非難した[10,11,12]。放射性同位体による分析により、大気成分の年齢移動法の欠陥が証明されていた[10,11,13]。更にJaworowskiは[10]、氷床コアからの気体の開放に要する時間により、(再現値に)大差が発生する事も指摘していた。それはStaufferらの研究を引用してである[14]。Beck[15]は直接的な化学法によるCO2計測値のデータの多数の論文から、それらを統合し公表した。最近では、Yndestad[16]が、大気中CO2濃度は、Lunar Nodal Cycleにより支配されている、と主張した。

海洋はCO2の巨大な貯蔵庫、かつ地球上のCO2循環の主要因である、温度による溶解度の変化が理由である。したがって、海水温に依存する形で、大気中への放出、もしくは吸収が日内および、季節的な周期において起こる。NASA地球観測所によると、海洋による年間の放出と吸収は(共に)約330ギガトンである。地上の生物由来では、光合成による吸収、呼吸による放出が(共に)約440ギガトンと推測される[17]。しかしながら、その正確な年度ごとの変動値の評価は困難である。その理由は、生物によるCO2の固定量は生物自体の総量の増加となるためである。火山による放出は安定していると見なせる。人類のCO2排出量は2021年においても約37ギガトンに達した[国際エネルギー機関、IEA,18]。この数値は、海洋や生物の放出と吸収の量に比較し、遥かに小さなものと考えるべきである。これらの情報から、近年の大気中CO2の増加値が、少なくとも部分的なものとしても、人類の活動に起因するものか、そしてその程度も不明瞭と言わざるを得ない。したがって、大気中CO2濃度に対する人類による排出の影響力を、重回帰分析により統計学的に解析した。そして人類の活動が原因であれば、それは解析に反映されなければならない。

方法

2.1 データと評価期間

各年度の数値は大気中CO2、CO2排出量、そしてSSTである。世界中の、主要な気候調査機関およびエネルギー関連機関より、一般公開されているデータを用いた。大気中CO2値は米国海洋大気庁(NOAA)によるデータを使用した[19]。最新の全世界のSSTは、アラバマ大学ハンツビル校(UAH)のデータ(バージョン6.0、UAH-SST)(世界海洋上の対流圏下部のデータを代替指標として使用)[20,21]、ハドレーセンターのデータ(バージョンHAD-SST4、HAD-SST)[22,23]、そしてNASAゴダード宇宙科学研究所(GISS)のデータ(バージョン GISTEMP v4、GISS-SST)[24,25]を使用した。UAH-SSTのみ、気象衛星由来である。UAH-SSTのデータは月あたりで提供されているため、世界のSSTの年間平均値を算出した。UAHのデータをSSTの代替指標として使用する理由は、気象衛星は全世界のデータを偏りなく提示し、かつ海洋上の大気温度はSSTを強く反映するためである。実際、UAH-SSTは他のSSTと類似した温度の傾向と分析結果を示し、それは結果の項で説明する。各SSTは2022年までのデータが提供されている。

データの入手可能性により、統計解析は1979年以降、1959年以降の2つの期間に分けて行った、それは各計測の開始年度に関係する。UAH-SSTは1979年以降に限定される。

ハワイにおけるCO2濃度の高精度の計測は1959年から開始した[19]。当データは2022年まで提供されている。国際エネルギー機関(IEA)[18]と「データによる私たちの世界(OWID)」のデータを[26]、人類の排出量に使用した。これらのデータは2021年まで提供されていた。IEA排出量は1979~2021年、OWID排出量は1959~2021年および1979~2021年の分析に使用した。2つの期間に分ける理由は、IEAが一般公開しているCO2排出量データが、1971年以降のみの為である。1970年以前のデータは会員登録が必要、かつ有償である(610米ドル、2023年10月時点)。当研究では、世界中の全ての人々が、一般公開されているデータと、マイクロソフトのエクセル®といった安価で広く普及している表計算アプリケーションを用いて、同様の結果を再現し、確認頂く事を期待している。ゆえに1959年以降の解析ではOWIDのデータを使用した。IEAとOWIDのデータの一貫性は統計および結果の項で述べる。

従って使用したデータの組み合わせは次の通りとなる。

1979年以降:排出量はIEA、およびOWID、SSTはUAH、HADLEY、NASA-GISS

1959年以降:排出量はOWID、SSTはHADLEY、NASA-GISS

2.2 統計解析

解析には、EZR(バージョン1.61)[神田,27]と、マイクロソフトエクセル®を用いた。各指標の相関の分析にはピアソン相関検定を用いた。

分析のステップは次のとおりである。

[Step 1]1979~2021年について、年間のCO2上昇値に対して、UAH-SST、およびIEA排出量のピアソン相関を検定した。

[Step 2]1979~2021年について、各年度の大気中CO2上昇値を目的変数、UAH-SSTとIEA排出量を説明変数とした線形重回帰分析を行った。結果の項で詳しく述べるが、この結果から、使用データと分析年数を増やしての分析を行う事となる。

[Step 3]2021年までの各機関(UAH、HADLEY、GISS)のSSTの相関と差異を、直線回帰により検定した。

[Step 4]IEAおよびOWID排出量の相関と差異を検定した。

[Step 5]1979~2021年について、各年度の大気中CO2上昇値を目的変数とし、各SSTと各排出量を説明変数として線形重回帰分析を行った。

結果の項で詳しく述べるが、SSTはUAH、HADREY、NASA-GISS、CO2排出量はIEA、OWID、どの組み合わせでも、類似した線形重回帰分析の結果が得られることを確認した。そのうえで、次の分析を行った。

[Step 6]1959~2021年について、各年度の大気中CO2上昇値を目的変数、SSTはHADLEYかGISS、CO2排出量はOWIDの組み合わせを説明変数とし、同様に線形重回帰分析を行った。

線形重回帰分析の結果は、どのSSTでも類似していた。しかしながら、どちらのCO2排出量もHAD-SSTおよびGISS-SSTと強く相関した。この現象による多重共線性の可能性と、結果の解釈について、付録(APPENDIX)で考察する。

[Step 7]得られた線形重回帰分析の結果から、1979年以降、1959年以降での各々の大気中CO2濃度をSSTで予測し、実際のNOAA計測値との比較を行った。

計算式は以下の通り表される。

[∆CO₂]i = B Ti + Co (1)

ここで[∆CO₂]iは大気中CO2濃度の上昇値、BはSSTについての回帰係数、Tiは各年のSST、Coは重回帰モデルにおける定数である。結果の項で述べるが、目的変数に対する唯一の有意な説明変数はSSTであり、人類の排出量ではなかった。したがって、大気中CO2濃度の年間上昇値は上記の数式で推計できる。続いて、CO2濃度は次の通り予測された。

[CO₂]n = i + Cst (2)

ここで[CO₂]n は予測される大気中CO2濃度、Cst は開始年度の大気中CO2濃度の実際の数値である。例えば、2022年における大気中CO2濃度の予測値は、1979年から2022年の間の各年の推計上昇値の合計と、1978年の実際の大気中CO2濃度である。

p値≦0.05を統計学的に有意とした(両側)。

結果

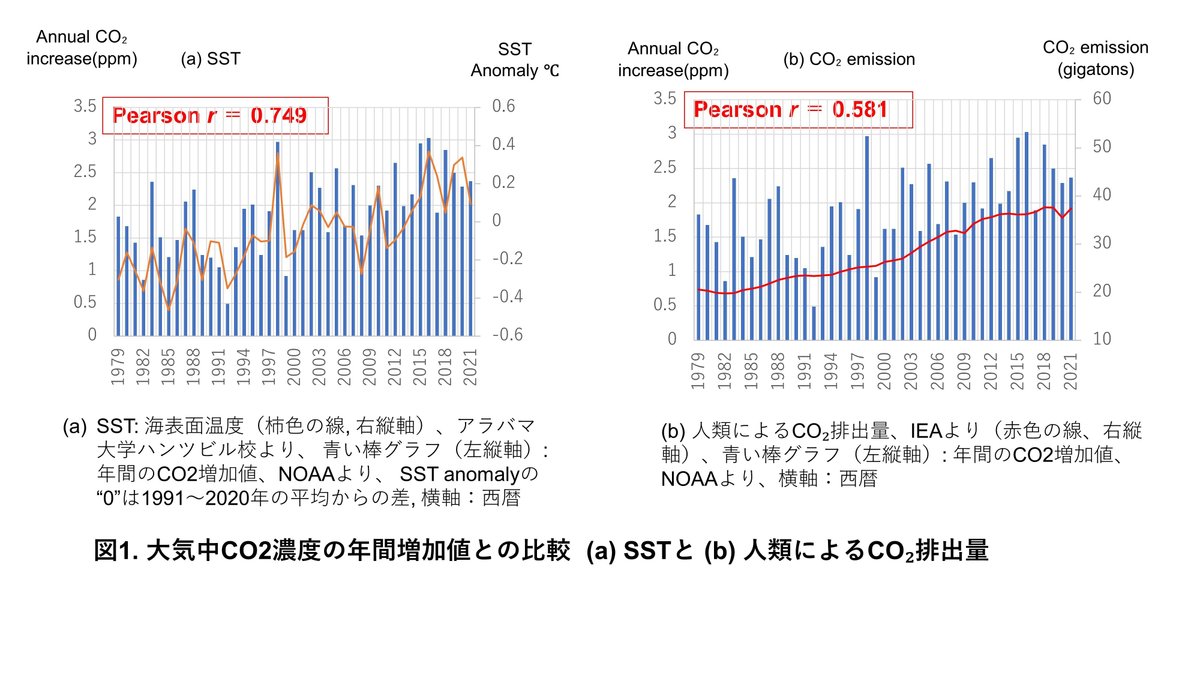

[Step 1]図1に、年間の大気中CO2濃度の増加値に対する、UAH-SST(a)とIEA排出量(b)の相関を示す。直線的相関関係が見られ、それぞれの相関係数はUAH-SSTとはr=0.749、P<8e-9、IEA排出量とはr=0.581、P<5e-5であった。

[Step 2]表1にCO2の年間変動値を目的変数とする線形重回帰分析の結果を示す。UAH-SSTのみが有意な説明因子となった(回帰係数B=1.964、P<4e-5、モデルR2=0.571、P<5e-8)。IEA排出量はCO2上昇値を規定しなかった(B=0.013、p=0.35)。

[Step 3]図2(a、b)に3種類のSSTのプロットを示す。1979年~2022年で(a)、各海水温は強い相関を示し、かつ線形回帰による傾き(*年間の上昇値)も近似していた。1959年~2022年においても(b)同様の結果を示した。

[Step 4]図3にIEAとOWIDの排出量の強い相関を示す(r=0.9996、P<2e-75)。線形回帰の傾きはほぼ同一だった(IEAが0.446、OWIDが0.454ギガトン/年)。

[Step 5]表2に1979年以降のデータでの線形重回帰分析の結果を示す。全てのデータの組み合わせで類似した結果を示した。SSTが一貫してCO2濃度の年間上昇値の強力な独立規定因子となったが、人類による排出量はならなかった。かつ、どちらの排出量を用いても、SSTの説明力には顕著な差はなかった。この段階の分析において、IEA排出量とUAH-SSTの組み合わせが、最も精度の良いCO2の年間上昇値の予測をもたらし、回帰モデルの説明力はR2=0.571(P<5e-8)だった、これは[Step 2]で述べたものと同じである。IEAによるCO2排出量の代わりにOWIDデータを使用しても、各回帰モデルは類似した結果を示した。[Step 4]と[Step 5]の結果から、1959年以降の検討においてCO2排出量にOWIDのみを用いるのは適切である事が示めされた。

[Step 6]表3に1959年以降での線形重回帰分析の結果を示す。上述の結果と同様、どちらのSSTのデータも、CO2の年間上昇値の独立規定因子となったが、排出量はならなかった。更に回帰モデルの説明力は、1979年以降のUAH-SSTとIEAのデータの組み合わせを上回った。そして2つのSSTは共にモデルの説明力も含めて類似した結果を示した。しかしながらR2の観点では、GISS-SSTがHAD-SSTを若干上回った(モデルR2=0.663、P<7e-15)。

[Step 7]従って、大気中CO2濃度の年間上昇値は、SSTを用いて次の様に説明される。

CO2上昇値 = 1.964 × UAH-SST + 1.660(1979年以降)

CO2上昇値 = 2.006 × HAD-SST + 1.143(1959年以降)

CO2上昇値 = 2.406 × GISS-SST + 0.953(1959年以降)

これらの数式を基に、大気中CO2濃度を1979年以降については1978年のNOAAデータを起点に、UAH-SSTを用いて予測した(より高いR2に基づきIEAデータ使用のモデルを採用した)。HAD-SSTとGISS-SSTについては、1960年以降のCO2濃度を1959年のNOAAデータを起点に予測した。図4にその結果を示す(a,b,c)。

各SSTによる予測CO2濃度とNOAA計測値のピアソン相関は各々次のとおりである:

UAH-SST(1979~2022年) r=0.9995、P<4e-64

HAD-SST(1960~2022年) r=0.9995、P<3e-92

GISS-SST(1960~2022年) r=0.9997、P<7e-99

それぞれが非常に強い相関を示した。2022年度において誤差が最も小さいのは、1959年以降のデータの分析による、HAD-SSTで予測された1.45ppmだった。

考察

大気中CO2濃度の年間の変化値をSSTが規定し続け、当過程において人類による排出は無関係であることを、重回帰分析により証明した、我々が知り得る限り初めての報告である、これらは各々直接の比較で行われたものである。更に当研究は、先行する世界の気温変化と大気中CO2濃度の変化の強い相関を示した既存の研究をサポートする(Harde, [28], Koutsoyiannisら, [29], Salbyら, [30], Stallingaら, [31])当結果は地球上のCO2循環の総量から鑑み、合理的である。年間のCO2循環量は、海洋起源が330ギガトン、地上の生物由来が440ギガトン、そして人類による排出37ギガトンであり、それは近年のデータによる(NASA, [17], IEA, [18])。全ての起源から排出されたCO2は、地上、海洋ともに、光合成とその恩恵を受ける動物、によって利用されている。更には、特に熱帯地域の土壌からの呼吸により、熱により誘発されるCO2排出に関する最近の報告があった(Salbyら, [30])。仮に大気中CO2の増加が全て人類によって引き起こされているならば、それは重回帰分析で反映されていたであろう、それはSSTの影響を却下してしてである(例えば、OWID排出量はB=0.0613、P<0.05;HAD-SSTは統計学的に有意ではない、これらの数値は単変量解析で得られたものである)。

当研究の結果が誤っているとすれば、つまりアーチファクトであるなら、各SSTのデータ全てが致命的に誤っている、か、1959年以降のCO2計測値が致命的に誤っている、か、それらの両方の場合のみである。排出量が大きく誤っている可能性は極めて低い。

当研究では、世界的に名声を誇る組織が発表しているデータを使用している。ハワイでのCO2濃度は信頼されている方法で計測されていて、世界各地のデータとも整合している(図5)(NOAA, [32])。同様に、気温と海洋の温度の最も客観的な計測法は、気象衛星によるものという想定は、広範囲を評価できる事から妥当である。今回使用したUAH、HAD、GISSデータセットの中では、UAH-SSTデータの感度がより鋭敏かつ変動範囲が大きい(図2)。しかしながら、全てのデータが同様の上昇の傾きを示している。更にUAH-SSTに対して、HAD-SST、GISS-SSTのピアソン相関も約0.9と高い。1979年以降のデータにおいて、3種のSST、どのデータセットを用いても、線形重回帰分析では同様の結果を示した。分析を更に過去からにさかのぼって1959年以降で行っても、HAD-SSTとGISS-SSTの上昇の傾きは同様であった。そして重回帰分析の説明力は、1979年以降のUAH-SSTによるものより、1959年以降のHAD-SSTとGISS-SSTの方が向上した。従って、海洋と大気中のCO2循環の主要規定因子がSSTであるため、この結果は因果関係とその影響度を証明している。

図1(a)はこの現象を象徴する。1992年、ピナツボ噴火による世界的な寒冷化の年、大気中CO2濃度は0.49ppm上昇した。仮にこの年の人類の排出が全て大気に留まるとするなら、約3ppm上昇していたであろう。対照的に、エルニーニョーで世界中が温暖化した1998年と2016年では、CO2の上昇値は各々2.97、3.05ppmであり、6倍の差がある(3÷0.5=6)。更に、各々の年でのCO2排出量は23.4、25.3、36.2ギガトンである(IEA、[18]。人類の排出量は1992年と1998年とでは8%の差である。更には2016年では、1.56倍でしかない(36.2÷23.4)。これらのデータから、大気中CO2の年間上昇値を支配的要因は、人類の排出ではなく、むしろSSTであり、それは当研究の線形重回帰分析により確認された。この研究結果は、炭素同位体の観点からも、大気中CO2の増加が海洋に由来するという点で一貫している。スペンサー氏[33]が2009年に指摘した通り、13C(炭素同位体)の濃度は大気中より海洋で低い。

回帰式による大気中CO2濃度の予測値において、2022年時点ではUAH-SSTデータセットによる数値が、NOAA実測値と最も乖離した(図4 a,b,c)。対照的に、1959年以降のHAD-SSTとGISS-SSTのデータは正確に近い値を得た。この結果は改善した回帰分析のモデルの精度から妥当である。HADとGISSでは大気中CO2の上昇値との一致が良好なデータが約20年多い為、重回帰分析モデルの説明力が向上した為であろう。HAD-SSTとGISS-SSTにおいても、1979年以降のみのデータで得られたモデルの結果からCO2値を予測した場合、各々30.8ppm、21.1ppm、2022年での実測CO2濃度から過大に予測した。

当研究の結果は、現代の大気中CO2濃度や上昇が自然現象である以上、異常高値ではない事も同時に意味する。現代のCO2濃度が異常高値(もしくは100万年で最高値)と言われてきた理由は次の通りである。氷床コアでの大気中CO2再現値が産業革命当時に280ppm程度であり、その後、人類の活動の増加と共にCO2上昇が時系列的に一致していたためである。しかしこの理論には根本的な限界があった。序章の項で述べた通り、現代のCO2濃度が異常に高値、という説には合理的な反論がある。Jaworowski氏[10,11]は氷床コアによるCO2濃度再現値は、30~50%過小評価されていると指摘した。Jaworowski氏による氷床コア再現法に対する反論を支持する現象が、大気中で観察されている、それは近年においても、である。人類が大量にメタンを放出しているにも拘らず、21世紀以降、大気中メタン濃度は2回低下した(図6、NOAA, [34])。人類排出のメタンが全て大気に残留するなら、21世紀以降、年間115ppb以上、上昇していたであろう(人類の排出は年間0.3ギガトン以上(NASA, [35]])1ppb≒0.0026ギガトン)。この現象は、大気中メタン濃度への影響において、自然変動が人類の放出を遥かに超越している事を証明している。

更には、産業革命後に大気中メタン濃度が約1000ppb上昇した、という推計も矛盾することになる(図7)(IPCC, [36])。この事実はJaworowski氏による指摘[10,11]、氷床コアでの再現法の欠陥、特に大気成分の各濃度の再現値に対する指摘、を支持するものである。Beckは[15]化学法による計測値を集計し、1958年以前について、大気中CO2が氷床コアの再現値より数十ppm高い事を報告した。当研究の結果は、過去のこれらの報告の内容と整合する。

当研究には強みと限界がある。当研究は相関分析であり、直接、因果関係の証明を全うするものではない。そして、地球上の生物と火山による影響は考慮できていない。これらの2つの指標は、ハワイでのCO2濃度計測や人類の排出量のような、年毎の正確な評価は困難である。

しかしながら、SSTが海洋と大気とのCO2循環の強力な規定因子である事を考慮すれば、因果関係とその影響度の一定の証明、とする想定は合理的である。そして、1959年以降の分析結果は次の事も提示する。SSTでは説明できなかった回帰モデルの約35%の残存能力を、地上の生物と火山活動が担うかもしれない、事である。それでもなお、各SSTデータセットで予測したCO2濃度の正確性から(回帰モデルにおける定数項も含む)、説明力の改善は殆ど期待できない。

当研究の線形重回帰分析の全ての結果が誤っているとすれば、各SSTデータセット全てか、ハワイのCO2計測値全てか、もしくは、それらの全てが偶然にも同様に致命的に誤っている場合のみである。

結語

全世界のSSTが1959年以降の大気中CO2の年間上昇値の主要規定因子であった。人類による影響は皆無だった。この結果は、人類によるCO2排出の抑制の尽力が、少なくとも過去においては意義がなかった事を証明する。更には、「近年の地球温暖化や気候変動は、人類が排出したCO2が原因となっていた」、という説も間違いである。それは現代の温暖化や気候変動が、過去に比較して劇的に起こっている、という逸話の信憑性とは無関係に、である。

当研究への資金

筆者は当研究に対する資金援助を一切受けていない

利益相反についての宣言

筆者は当研究に関わる利益相反を有さない事を宣言する。筆者である阿藤大、自立した個人の研究者、は日本国憲法によって日本人に保障されている、学問の自由(第23条)および最高法規(第98条)にのっとり、学術活動として当論文を執筆した。

データの共有

当研究で使用したデータセットはサプリメントファイルとして提供されている。

チーフエディター: H. Harde教授、ゲストエディター:P. Stallinga教授、査読:匿名

謝辞

筆者は、当研究に関わるデータと知識を提供くださった、全ての施設と研究者に感謝する。

付録

SSTと人類の排出量との強い相関についての結果の考察

付録表1 に示す通り、HAD-SST や GISS-SST と各排出量との 相関係数は約 0.9 と高い。一方、UAH-SST と各排出量との相関係数は 0.7 をやや下回っている。

さらにCO2増加量に対する相関係数は、排出量よりSSTが一貫して高い。

そして[Step2](1979年以降)の分析では、UAH-SSTのみが重回帰分析の説明因子となった。この場合の分散拡大係数(VIF、Variance Inflation Factor)は、IEA排出量、OWID排出量ともに1.86である(付録表2)。

[Step 5]では、1979年以降において、HAD-SSTとGISS-SSTを用いて同様の解析を行い、重回帰分析の結果も類似していた。この場合のVIFは4~5程度であった(付録表2)。

したがって、少なくとも1979年以降の分析結果の解釈として、各SSTの説明力が高いため、排出量は有意な要因ではなかった。

さらに、1959年以降の分析[Step 6]でも、結果は本質的に同様であった。

繰り返しになるが、排出量が以前より明らかに増加した1979年以降の分析でも、SSTのみが独立してCO2の年次増加を説明した。この時期でさえ、人為的な排出はCO2の年間増加を予測しなかった。したがって、排出量がはるかに少なかった1959年から1978年までの時期を含めても、(1979年以降は年間27.30±6.25ギガトン、1959年から1978年は年間13.70±3.43ギガトン、OWIDデータ)同じ結果が得られたのは必然である。

そして全期間においてVIFは6.4~7であることから(付録表2)、重回帰分析の結果は妥当かつ有効であると考えられる。

またSSTによる1959年以降のCO2濃度の予測力([Step7])も、この解釈と本研究結果を支持するものである。

参考として、1959年以降の各指標の相関図を以下に示す。

References

1. M. Thatcher, 2002: Statecraft: Strategies for a Changing World

2. Sixth Assessment Report (AR6), IPCC, 2021: V. Masson-Delmotte, P. Zhai, A. Pirani et al.: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press.

3. Oregon Institute of Science and Medicine, Year: Global Warming Petition Project http://www.petitionproject.org/index.php

4. A. B. Robinson, N. E. Robinson, W. Soon, 2007: Environmental Effects of Increased Atmospheric Carbon Dioxide, Journal of American Physicians and Surgeons (2007) 12, pp. 79-90, http://www.petitionproject.org/review_article.php

5. Singer S.F., 2008: Nature, Not Human Activity, Rules the Climate: Summary for Policymakers of the Report of the Nongovernmental International Panel on Climate Change, Chicago, IL: The Heartland Institute, 2008. https://yosemite.epa.gov/oa/EAB_Web_Docket.nsf/Filings By Appeal Number/ 5E65BBBD50EED79A85257416005ACE06/$File/Exhibit...32.pdf

6. GLOBAL CLIMATE INTELLIGENCE GROUP: World Climate Declaration, There is no climate emergency, https://clintel.org/world-climate-declaration/

7. Clima, una petizione controcorrente, 2019: https://opinione.it/cultura/2019/06/19/redazione_riscaldamento-globale-antropico-clima-inquinamento-uberto-crescenti-antonino-zichichi/?altTemplate=Stampa&fbclid=IwAR1YAoqulAKKXJTY-uzRfSEaXG6NRpVOckp3nVE7iiTAgOQu8DMHGUxRnE

8. Clauser J. F., 2023: Nobel Prize Winner Dr. John F. Clauser signs the Clintel World Climate Declaration https://clintel.org/nobel-prize-winner-dr-john-f-clauser-signs-the-clintel-world-climate-declaration/

9. Christy J.R., Goodridge J.D., 1995: Precision global temperatures from satellites and urban warming effects of non-satellite data, Atmospheric Environment, Volume 29, Issue 16, p. 1957-1961. https://doi.org/10.1016/1352-2310(94)00240-L

10. Jaworowski Z., Segalstad T.V., Hisdal V., 1992: Atmospheric CO2 and global warming: a critical review. 2nd edition, 1992 https://www.researchgate.net/publication/307215789_Atmospheric_CO2_and_global_warming_a_critical_review_2nd_edition

11. Jaworowski Z., Segalstad T.V., Ono N., 1992: Do glaciers tell a true atmospheric CO2 story? The Science of The Total Environment 114(12):227-284 https://doi.org/10.1016/0048-9697(92)90428-U

12. Neftel A., Moor E., Oeschger H., Stauffer B., 1985: Evidence from polar ice cores for the increase in atmospheric CO2 in the past two centuries, Nature volume 315, pages 45– 47(1985), https://www.nature.com/articles/315045a0

13. Craig H., Chou C. C., Welhan J. A., Stevens C. M., Engelkemeir A., 1988: The Isotopic Composition of Methane in Polar Ice Cores, Science 16 Dec 1988:Vol. 242, Issue 4885, pp. 15351539, https://www.science.org/doi/10.1126/science.242.4885.1535

14. Stauffer B., Berner W., Oeschger H., Schwander J., 1981: Atmospheric CO2 history from ice core studies, Zeitschr. für Gletcherkunde und Glaziol.,1981, 17: 1-15.

15. Beck E-G, 2022: Reconstruction of Atmospheric CO ₂ Background Levels since 1826 from direct measurements near ground, Science of Climate Change, Vol 2.2 (2022) pp.148-211, https://doi.org/10.53234/scc202112/16

16. Yndestad H., 2022: Lunar Forced Mauna Loa and Atlantic CO ₂ Variability. Science of Climate Change, Vol. 2.3 (2022) pp. 258-274, https://doi.org/10.53234/scc202212/13

17. NASA earth observatory: The Carbon Cycle, https://earthobservatory.nasa.gov/features/CarbonCycle

18. International Energy Agency: Greenhouse Gas Emissions from Energy Highlights, https://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/greenhouse-gas-emissions-from-energy-highlights Accessed on 27, August 2023

19. NOAA Global Monitoring Laboratory: Trends in Atmospheric Carbon Dioxide, https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/data.html Accessed on 27, August 2023

20. Spencer, R.W., Christy, J.R. Braswell, W.D., 2017: UAH Version 6 global satellite temperature products: Methodology and results., Asia-Pacific J Atmos Sci 53, 121–130 (2017). https://doi.org/10.1007/s13143-017-0010-y

21. Spencer R.: Latest Global Temps https://www.drroyspencer.com/latest-global-temperatures/ Accessed on 27, August 2023

22. Kennedy, J. J., Rayner, N. A., Atkinson, C. P., Killick, R. E., 2019.: An ensemble data set of sea‐surface temperature change from 1850: the Met Office Hadley Centre HadSST.4.0.0.0 data set. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 124. https://doi.org/10.1029/2018JD029867

23. Met Office Hadley Centre observations datasets: Accessed on 24, September 2023, https://www.metoffice.gov.uk/hadobs/hadsst4/data/download.html

24. Lenssen, N., Schmidt G., Hansen J., Menne M., Persin A., Ruedy R., Zyss D., 2019: Improvements in the GISTEMP uncertainty model., J. Geophys. Res. Atmos., 124, no. 12, 6307-6326, https://doi.org/10.1029/2018JD029522

25. NASA Goddard Institute for Space Studies: GISS Surface Temperature Analysis (v4), Accessed on 24, September 2023 https://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v4/

26. Data on CO2 and Greenhouse Gas Emissions by Our World in Data https://github.com/owid/co2-data Accessed on 2, September 2023

27. Kanda Y., 2013: Investigation of the freely available easy-to-use software ‘EZR’ for medical statistics, Bone Marrow Transplantation 2013: 48, 452–458, https://doi.org/10.1038/bmt.2012.244

28. Harde H., 2023: About Historical CO2-Data since 1826: Explanation of the Peak around 1940, Science of Climate Change, Vol. 3.2 (2023) pp. 211-218, https://doi.org/10.53234/scc202304/21

29. Koutsoyiannis D., Kundzewicz Z. W., 2020: Atmospheric Temperature and CO2: Hen-OrEgg Causality? Sci 2020, 2(4), 83, https://doi.org/10.3390/sci2040083

30. Salby M., Harde H., 2022: Theory of Increasing Greenhouse Gases, Science of Climate Change, Vol. 2.3 (2022) pp. 212-238, https://doi.org/10.53234/scc202212/17

31. Stallinga P., Khmelinskii I., 2018: Analysis of Temporal Signals of Climate, Natural Science, 2018, Vol. 10, (No. 10), pp: 393-403,

https://www.scirp.org/pdf/NS_2018101510264849.pdf, https://doi.org/10.4236/ns.2018.1010037

32. NOAA Global Monitoring Laboratory: Trends in Atmospheric Carbon Dioxide, Recent Global CO2 Trend https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/gl_trend.html

33. Spencer R., 2009: Increasing Atmospheric CO2: Manmade…or Natural? https://www.drroyspencer.com/2009/01/increasing-atmospheric-co2manmade…or-natural/

34. NOAA Global Monitoring Laboratory: Trends in Atmospheric Methane, https://gml.noaa.gov/ccgg/trends_ch4/ Accessed on 30, October 2023

35. NASA earth observatory: Methane Matters, https://earthobservatory.nasa.gov/features/MethaneMatters

36. The Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007: IPCC Fourth Assessment Report, Summary for Policymakers, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ar4-wg1-spm-1.pdf

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?