「コンセプトの生成プロセスを可視化する」 ソーシャル・ダイブ・スタディーズ 学環創出フォーラム02 髙木紀久子氏

現代アートは「問い」を投げかける。その「問い」が生成されるプロセスを分析し可視化しているのが、学環創出フォーラムの二人目の有識者、東京大学大学院特任助教の髙木紀久子である。

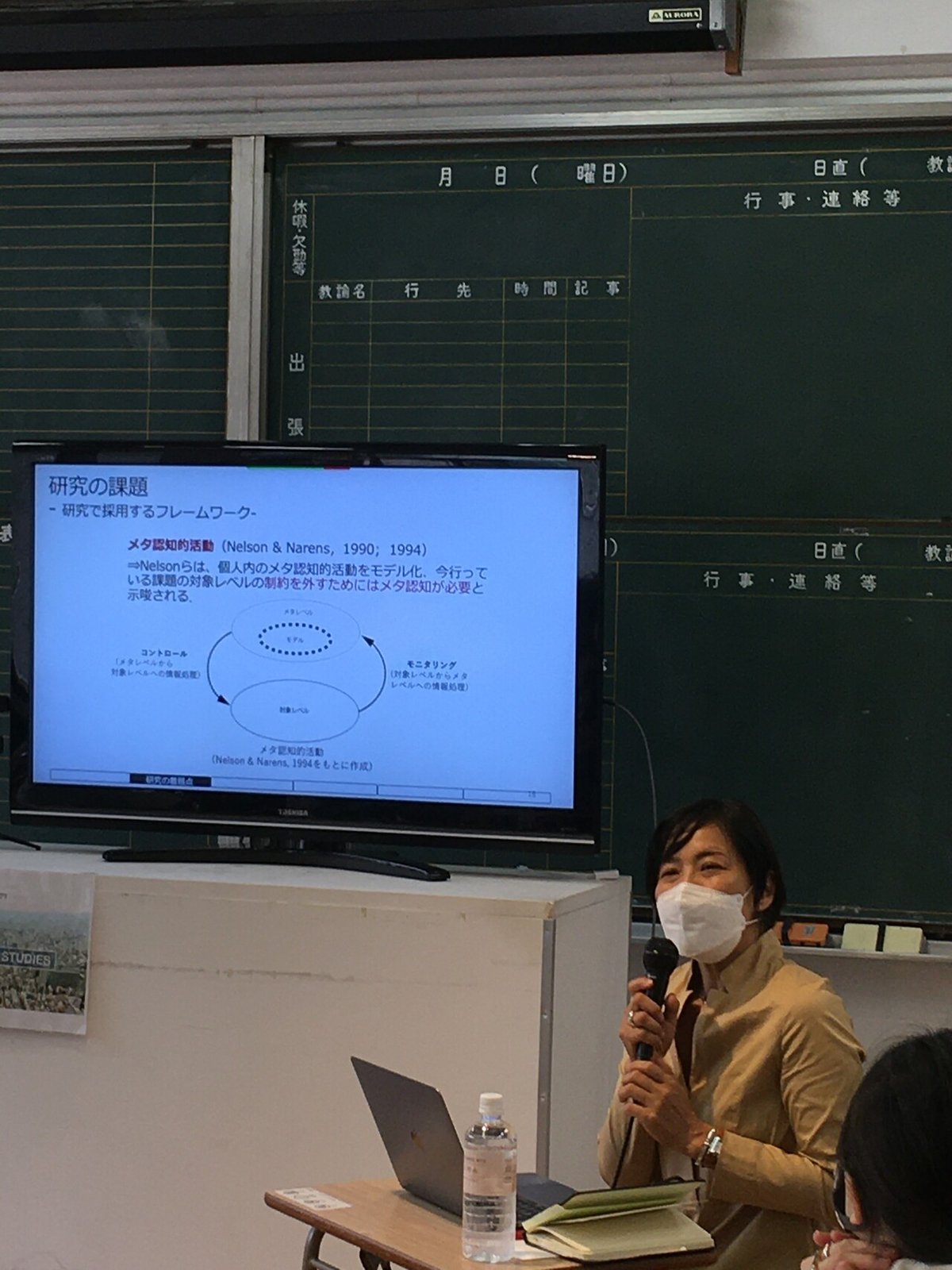

髙木は多摩美術大学絵画科油絵専攻卒業後、デジタル表現、すなわち‘視覚芸術×科学’で「概念生成」や「認知プロセス」に興味を持った。それまでは、美術家が一つの作品のコンセプトを実際に作り上げるプロセスに密着してデータをとり、それらを詳細に検討した研究はほとんどなかったという。髙木は美術創作を新しい知を生む問題解決活動であると位置付け、2010年から東大の学際情報学府にて研究をスタートする。

創造性を「生成段階」と「探索段階」の2つの異なる段階に分けるジェネプロアモデルを用いることで、東京大学 駒場博物館で「アート製作の舞台裏(2008)」を企画した篠原猛史を研究対象とした。具体的には、企画から展示修了までの2年間、篠原に毎月インタビューを実施。延べ40時間のインタビュー逐語を解析器にかけ、テキストマイニングの機械学習を行った。頻出する単語同士の関連性、すなわちネットワーク構造の変化をみたところ、①初期のドローイング、②写真を用いた探索、③「ホワイトノイズ」という作品コンセプトに至った実制作、のフェイズ毎に作品コンセプトの漸進的な展開がみられた。作品コンセプト、すなわち「問い」も生成プロセスを経て、時間軸とともに産まれ変化していくものだという。当初の「問い」はアーティスト本人にもわからない。偶発的なプロセスがコンセプトを形作り、想定していなかった気づきを生む。創作のプロセスにはそのほかにも複数の認知処理が進む。アーティストが「問い」を作品にどう入れていくかを研究していくという。

現代アートはあらかじめアーティストが「問い」を持ち、それを表現するにふさわしいメディウムを選んで創作していると思っていた。コンセプトの生成プロセスを可視化するのはアーティストからすると秘伝のタレを公開するようでいやではないのか。髙木は、アーティストは「最後の未踏の荒野」と呼ぶくらい深淵なもので、分析結果はアーティストのほんの一部であり、失うものはなにもないという。研究の背景には、クリエイティブなアーティストは誰にも真似できない遠い存在であるとする創造性神話よりも、アーティストをもう少し身近な存在と思ってもらいたいという意図もある。

たしかに、コンセプトの生成プロセスの分析結果が出たとしても、アーティストの創作活動はコピーされ得ない。形だけコピーされてもオリジナルの価値は下がらない。髙木の研究は、アーティスト本人が気づかない無意識の生成プロセスを本人が意識できるようになる手助けをする。創作プロセスの構成要素に、意識的に変化を加える=自分の型から外れることで想定外に進化することが出来るのであれば、むしろアーティストから歓迎されるだろう。

佐藤久美