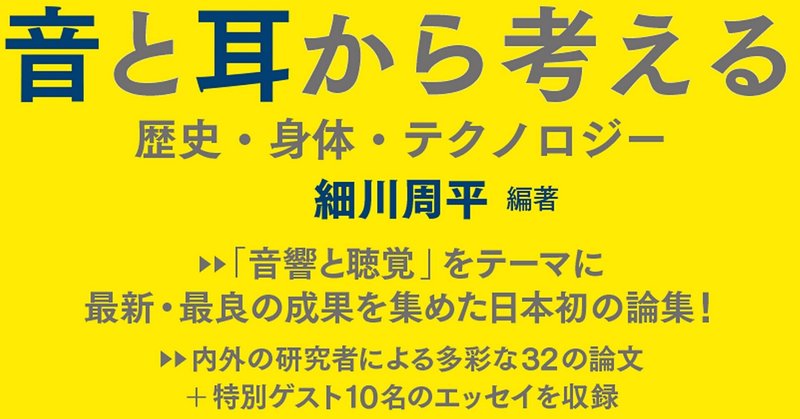

『音と耳から考える──歴史・身体・テクノロジー』から序文「音故知新 音と耳からの出発」細川周平|その2

第一部「響きを聴く─認識と思索」には、音楽の外へ関心を拡げる音研究の基本姿勢を知るのにふさわしい四論文を集めた。いずれも民族音楽学や民俗学で周辺的な扱いしか受けてこなかった方法論と対象を試している。共通の基盤が『鳥になった少年』(平凡社、一九八八)の著者、音楽人類学者のスティーヴン・フェルドのいう「音識論acoustemology」にあると私は考えている(「音響認識論」という従来の訳語は、造語の面白さを伝えない憾みがある)。物理的な振動が人や動物の鼓膜に伝わり、情報として処理され認識・認知の対象となる。それ自体はサイバネティクスで以前から広められた考えだが、彼は認識する主体の知能と、聞き取る空間や環境との関係性に改めて着目した。

阿部論文は、前半で民族音楽学、サウンドスケープ論、テクノロジーとメディア論、サウンド・アートなどの諸分野が絡み合ったsound studies成立の背景を述べている。後半でその実績を日本について、日本語で考える意味を問いただしている点が独創的だ。彼女はチンドン屋を賑やかな環境を作り出し、通りすがりの聴き手に共感を与える活動と考えている。キーワードは「響きhibiki」で、演奏を介して感情が響き合う他の状況にも応用できる概念として磨いている。彼女は日本語の用語を英語論文に採用する際の異質性にも敏感で、日本語による知的生産の意味を、人文科学の英語中心的な市場のなかで考えるヒントを与えてくれる。日本盤のボーナス・トラックと思って、聞いてほしい。

岡崎論文は、環境音のうちの水中音の知覚について論じている。航海文学には一九世紀より記録されてきたが、二〇世紀後半にはハイドロフォンの発明により録音と測定と鑑賞の対象となった。イルカ、クジラの声は有名だが、魚類、甲殻類の「声」も知覚可能で、海洋音に人の科学的・環境的想像力が広がっている。海中は沈黙しているのか、生き物の声に満ちあふれているのか、その録音物にはどのような聴衆と意味があるのか。「人間中心主義」(陸棲中心主義?)を脱却し、音や聴覚の定義・領域を水の中から書き替える必要を読者は知るだろう。

昼間論文は、ベトナムの一弦琴ダンバウの「響き」を聴き込む行為を自己反芻的な文体で綴っている。弦を撥で弾く打撃音とその後の残響音の共鳴が「響き」を作り出し、演奏者と聴き手の共感(阿部のいうresonance)を生み出す。ベトナム語に近い音であることが大きく、息遣いが聞こえると愛好者はいう。従来の形態や由来や音律中心の楽器学が扱わなかった部分である。武満徹の「一つの音」や横井論文が話題とする「音響派」にも連想が及ぶ。深く聴き込んでこそ可能な音響誌sono-graphyの可能性を垣間見させる。これまで哲学者がある演奏家や声楽家に没入して、音楽や声の美学を語ることがあったが、昼間は愛するダンバウで似た思索に向かっている。

春日論文は、民俗学と音研究の接点から、祭祀芸能に普遍的な、打撃音の超越的な力を神社信仰の基本、コトダマ、オトダマに発見している。超越性を発揮させる音響上の工夫がオスティナート(反復)とノイズ(喧噪)で、新野の雪祭りなどで陶酔・忘我状態を作り出している。喧噪の対極に、葉をこする程度の微小音でこの世と異界を結ぶ儀礼もある。

これと関連して、鈴木エッセイは、石ころをたたく音具の超越性について、音楽学者田辺尚雄とサウンド・アーティスト鈴木昭男を対比している。他では出会いそうにない二人である。(その3に続く)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?