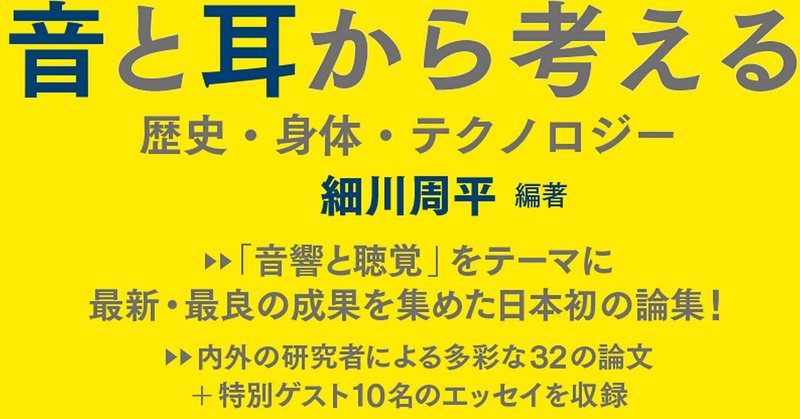

『音と耳から考える──歴史・身体・テクノロジー』から序文「音故知新 音と耳からの出発」細川周平|その3

第二部「聞こえてくる音」は、ヨーロッパの伝統的な「音楽」観を拡張したひとつの発端であるサウンドスケープ論(マリー・シェーファー『世界の調律』平凡社、一九八六)の最近の展開を四つの章から見渡す。発案者であるカナダの作曲家は、聴かせる目的で人が作り、別の人が意図して聴く〈音楽〉ではなく、人間以外の発音体や、意図せず人が作り、また偶発的に聞く/聞かされる日常的な〈音〉を体系化し、その意味を考え、できればその改善を目指した。彼の思想と活動は音研究に大きな影響を及ぼしてきたし、日本でも賛同者が多い。四人の著者は直接彼から出発しているわけではないが、快不快どちらであれ、特別な音の聞こえてくる環境について、歴史文献やフィールドワークを通して考察している。

齋藤論文は、二〇世紀初頭、街で「聞こえてくる」音に耳を傾けた箏曲家鈴木鼓村の随筆『耳の趣味』(一九一三)を精読し、音環境の近代化(西洋化とほぼ同義)に対する邦楽器奏者の両義的な態度を明らかにする。そこには俳諧的な写生文を音に応用した面がある。論文はまたそこに収録された怪談噺を音から読み直している。それは自身の体験を人前で話す怪談会の語りを元にしていればこその面白みで、民俗学でいう口承性の表われという。異端の音楽家にして文筆家を音響誌家として初めて蘇らせた論考である。

土田論文は、明治時代、劇場街として知られた浅草の街頭の音と、芝居小屋の下座の音に、大道芸や宣伝の声も交じった複数の音源が生み出す賑わいを再構築している。舞台の伴奏音が外に洩れて集客につながり、好奇心を持った通行人が木戸銭を払う。劇場内に外の音が筒抜けでも客にとって不満ではなかった。これまで永井荷風や観光案内を参考に再現されてきた明治期浅草の音風景を、論文は劇場の音曲も正確に記録して解像度を上げた。演劇音曲の研究であると同時に、音環境の歴史研究として貴重である。

細川論文は、関東大震災後の東京の「騒音」を取り上げる。大都市固有の社会問題として注目され、その低減が行政、学術、言論、市民のあいだで互いに関連しつつ、生活改善に向けた運動として広がり、また国民統制の強化とともにしぼむ様子を描写する。とりわけ近所迷惑とされる騒音(ピアノ、ラジオ、寺のお務めなど)と、中間層より拡がったプライバシーの感覚を関連づける。

栫エッセイによれば、山田耕筰は同時期の東京の騒音を呪い、大空襲後、沈黙せざるをえなかった首都にかえって安らぎを覚えたそうだ。

スティーヴンズ他論文は、今日の日本の公共空間における音の統制を人類学的見地から論じている。身体の社会的・個人的な規制/規律に音がどう利用されてきたのか、というのが基本の問題提起で、東京と福島を調査している。騒音規制法は無力化し、東京の公共空間は大量のアナウンスやブザー音に満ち、市民は機械音に対して耳に「ふたをする」ことを学ぶ。送り出す側は事故の責任逃れの口実に使っている。一方、福島では逆説的だが、ガイガーカウンターの音を意図的にオフにした沈黙に、政府の放置、責任回避を住民が「聴いている」という逆説を著者は指摘している。聞こえてよいはずの音が不快と諦めのために遮断されている。論文は人を統制しつつ、人に統制されるという音の両面性を結論としている。(4に続く)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?