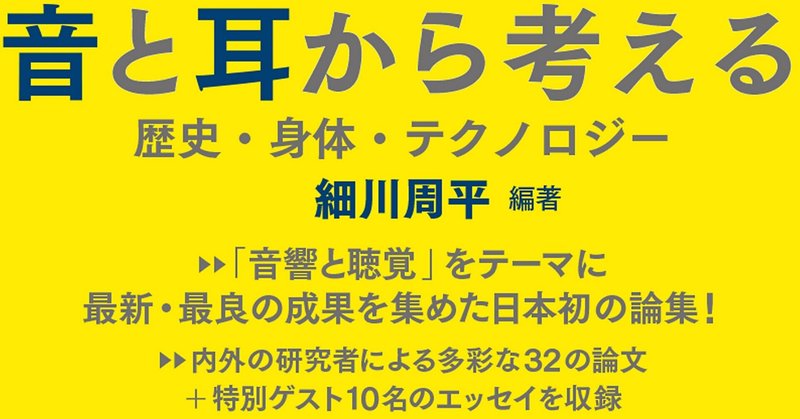

『音と耳から考える──歴史・身体・テクノロジー』から序文「音故知新 音と耳からの出発」細川周平|その10

第一〇部「デジタル・ミュージッキング」は、コンピュータによる音楽作りについて三人の実践家が経験を語っている。ミュージッキングとは「音楽する」ことに関わるすべての実践を指すクリストファー・スモールの造語で(『ミュージッキング』水声社、二〇一一)、コンピュータはそれまでの楽器や楽譜、合奏の人間関係や場所とは根本的に異なる行為を前提とする。既に半世紀近い歴史を持ち、性能の向上とともに要求される素養も発想も変化してきた。楽器代わりに利用するポップ・ミュージックは最も耳にしやすいが、反対に音響と音楽の定義を意図的に攪乱するアート寄りの集団もある。

谷口論文は、デスクトップ・ミュージック(DTM)に必要なミュージシャンシップ形成期の試行錯誤について振り返っている。西洋的なソルフェージュとは違う聴取の能力が作られなくてはならない。楽譜を書く代わりに演奏をプログラムする能力を学ばなくてはならない。プログラムの移植を通じて、音楽作りの多種多様な技術を覚えなくてはならない。それには実験をその場で検証する耳を持たなくてはならない。何を望むのか希望の音をイメージできなくては陳腐に陥ってしまう。論文はこのようなDTM独自の技能・素養が固まるまでを専門誌の読解からひも解いている。

城論文は、デジタルオーディオの「エラー」が別の創造のヒントになってきた実体験を、「ポストデジタル以降の音を生み出す構造の構築」という大きなプロジェクトのなかで語っている。作品のひとつは、スコット・ド・マルタンヴィルの〈月の光に〉の音盤の溝をデジタル的に再構築したうえで、一九世紀の器具に再生させている。音響の再生よりも音響メディアの再解釈といったほうがよい。考古学が最新のテクノロジーに接ぎ木され、新たな想像力をかき立てる。城と近しいポール・デマリニスのエッセイを併読すると、著者の作品の位置がもっと鮮明になるだろう。

久保田論文は、プログラムコードをリアルタイムで操作し音と映像を作り出すパフォーマンス、ライヴ・コーディングの始まりから今日までを当事者の立場で回顧している。その原点には、プログラムを自己変容可能な楽器と見る九〇年代のアーティスト集団TOPLAPがいる。従来の身体性や舞台/客席という空間配置に対する懐疑から、コンピュータを舞台上で「演奏する」のではなく、プログラミングをパフォーマンスとすると、音響生成行為を定義し直した。この発想の逆転からライヴ・コーディングが誕生した。「作曲アルゴリズムと演奏技術が、コードを介してリアルタイムに対話する」と、著者は結論で述べている。楽器を用いて演奏者が楽譜を解釈するというヨーロッパ古典の図式から、はるかに遠くへやってきた。アーティストはプログラミングするダンサーでもあり、オーディエンスはコードを聴きつつ見る。

以上、著者の力点と外れているかもしれないが、編者なりに本の全体図のなかで各章を要約してきた。誤解もあるかもしれない。最後に趣味まる出しで、浅川マキの好きな歌を引用しておきたい。

耳許 鼓膜 ドキドキドキ(「夜のカーニバル」)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?