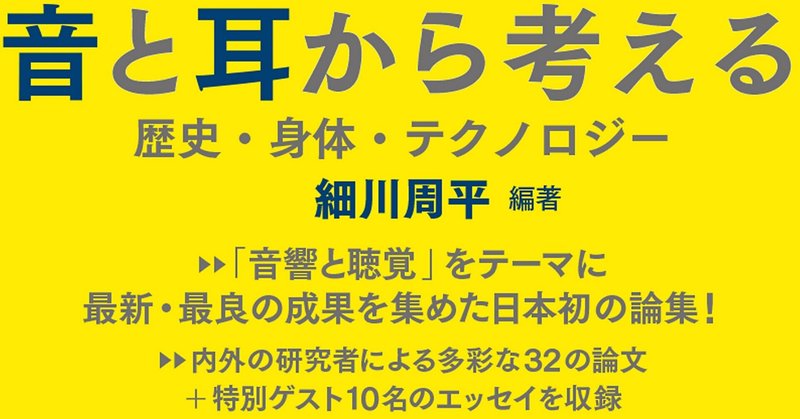

『音と耳から考える──歴史・身体・テクノロジー』から序文「音故知新 音と耳からの出発」細川周平|その6

第五部「芸能化の文脈─ラッパと太鼓」は第四部と反対に、元は空間限定だった民俗的な演技演奏が、共同体を超えていくベクトルを話題にする。具体的には、合図や儀式の実用的な音を、聴衆を意識した公のパフォーマンスに作り替える文脈で、演じる側と聴く側の美的欲求がどう生まれ、かみ合い、芸能として再編成されたのか、という問いである。聞こえていた音が聴く音に変わる際、ある意味がそぎ落とされ別の意味が付け加えられる。宗教性が失われたり、スポーツ性が目立つこともある。メディアと産業を巻き込み、興行として成立する場合もある。いろいろな意味で民俗的な境界を越えて、外から聴衆が集まったり、外の会場に出ていく時、演者の意識や目的や演技の内容には何が起きているのか、能動的なファン集団は何を期待するのか。

奥中論文は、明治半ばに退役軍楽隊員を媒介に消防隊に採用されたラッパ隊が、信州では出初式や巡検のような一般向けの行事の花形となり、ついには神社の祭礼に参加するに至ったという事例を報告している。消防隊という地場意識の高い公共機関であればこそ、洋楽器がいわば民俗楽器に変貌した。諏訪の御柱祭では木遣り唄に合わせたり、セレモニーのファンファーレになったり、チアガールの伴奏をしている。著者は鳴り物と化したラッパ隊を草の根レベルの和洋折衷と見ている。

中原論文は、信州の御諏訪太鼓から創作された太鼓合奏のステージ芸能化を追っている。キーパーソン小口大八は、神社の組太鼓が伝えてきた宗教的意義を断ち、日本らしさを表に出した舞台芸術を創造した。概念も奏法も組み直され、氏子衆に限らないメンバーにグループを解放した。東京オリンピックや国体出演が公認のきっかけで、七〇年代には海外公演を成功させ、今日では海外で最も盛んな日本音楽(日本楽器の演奏)に成長した。固定・保存に向かう家元制度や文化財指定とは別の、ヨコにひろがる柔軟な関係と組織がその根底にある。もちろん和太鼓の響きの魅力が何よりも先にある。

辻本論文は、元は中国各地の祝い事で演じられた龍舞が、中国らしさの象徴として世界のチャイナタウンで演じられ、結婚式、開場式などに呼ばれ有料で出演するほか、審査基準を明記して競われる様子を調査している。演技は龍の舞が中心で、鳴り物はチーム内でも観客側でも二次的な扱いしか受けない。著者はその落差があるにもかかわらず、あるいは落差ゆえに、舞と楽、二種混合のチームがうまく経営されていると結論している。(7に続く)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?