「救い」の双方向性 ー東雲絵名と暁山瑞希ー

こんにちは、アリアです。お久しぶりになってしまってごめんなさい。

「カーネーション・リコレクション」に続き「夏祭り、鳴り響く音は」、「灯のミラージュ」でも瑞希にスポットが当たりましたね。

出演回数が増えるのは単純にとても嬉しいですし、その分瑞希の周縁が明らかになっていきますし、ファンとしては良いことなんですけど、その分少し矢面に立ってしまうのも少し考えものですね。

さて、「カーネーション・リコレクション」や「夏祭り、鳴り響く音は」の2シナリオは瑞希の出演こそあれど、主軸は奏、東雲姉弟のため個別で記事を書くのはどうかなあと思っていましたが、ここを触れずに瑞希のこれからを考えるのも難しいので、今回はこの2つと瑞希の掘り下げも多かった「灯のミラージュ」を絡めて書いていこうと思います。

当記事では瑞希を中心に物語を見ていきます。

そのため、ストーリー自体よりも、それにより瑞希の周縁にどのような影響が及んだかを見ていきますのでご了承ください。

Ⅰ."救う"という軸

ニーゴが曲を作り続ける根底には誰か、そして朝比奈まふゆを「救う」という軸が存在します。これはメインストーリー、イベントストーリーの最大の軸で、特に奏は「救う」ことと曲を作り続けることが同義に近くなっています。

まふゆは、救われていない明確な存在であると同時に、忌憚ない意見を述べるところから"大衆の代表"としての性質も持っています。そのため、ニーゴにおいて作曲、イラスト、MVはまふゆの評価が1つの軸になっています。

「カーネーション・リコレクション」でもまふゆが奏の曲に対して「よくわからない」と述べ、まふゆの心に響くような曲を作るために奮闘するというストーリーが展開されます。

この流れはニーゴのテンプレートですね。

さて、奏の曲は、本来であれば「どこかの似たような境遇、心情を持つ誰か」に届けるために作られるはずです。そして、奏が誰かを実際に救えたとしても、SNSの投稿やコメントという形でしか「救えた」という実感を得られなかったはずです。

しかし、朝比奈まふゆが奏の傍にいることで、直接的に「救う」実感を得ることになります。

もちろんこれらに優劣や善悪はありませんが、「救う」という行為に双方向性が生まれることで、奏の、「救うために曲を作る」という行為の持つ意味が変質します。

瑞希が指摘するように、奏は実感の伴わない「救い」を意識していません。

作った楽曲がそれなりに評価され、それで救われた人間が少なからずいるにも関わらずです。

奏が実感の伴う「救い」を求めているかは、個々の判断に依るかと思いますが、少なくとも奏の行為は双方向性を持つようになりました。

先ほどから「双方向性」という言葉を使っていますが、元の双方向性という語とニュアンスが異なって使っているので、これについて少し補足しておきます。

例えば、誰かの「助けて」というSOSに対してそれに応じた援助をする、というのは双方向性を持つ行為になります。

また、誰かに「悩みがあるなら聞く」と声をかけられて、悩みを打ち明けることも双方向性を持つ行為です。

一方で、不特定多数に救われてほしいという願いのもと作品を作り公開することや、逆に作品に救われることは双方向性を持たない、一方向的な行為です。

「助けて」と言っていない人間を助けようとすることも一方向的な行為です。

"楽曲に救われる"ということは本来一方向的なもので、楽曲にどんな意図や願いが込められていたとしても、楽曲から何を見出すかは聞き手に委ねられています。瑞希の物語から何を見出すかが私たちに委ねられているように。

「灯のミラージュ」でもこのようなやりとりで奏が込めた意図とまふゆが受け取ったものが近似してることを確認しています。

一方向的であるはずだった奏の行為はまふゆを通すことで、「救われたい」⇄「救いたい」の双方向性を持つことになったのです。

さて、なぜここまで「救い」の方向について述べたかというと、奏まふゆの「救い」に対して瑞希絵名の「救い」は現状双方向的ではないからです。

キーホルダーを落とした瑞希とのやり取りも、「諦める」瑞希と「諦めさせない」絵名という構図がとられています。

この「諦めさせない」スタンスは瑞希とは正反対です。

瑞希は当人の意志に沿わない「救い」を行おうとしません。当人が「諦める」といえばそれ以上は深入りしません。

このスタンスが他者に対してのみでなく、自身に対しても徹底されているのは「灯のミラージュ」のサイドストーリーからも明らかです。

このサイドストーリーではルカが瑞希の抱えているものを「とてもさりげない扉」と喩えます。

自分からは何も言えないから見つけてほしいとも。

一方的に深入りすることを許さないのに、抱えているものを見つけてほしいという矛盾した願いは瑞希を進むことも現状維持もできない八方塞がりへと追いやります。

瑞希が「救い」を受容するためには、一方的な深入りを許容するか、自分からSOSを出すか、のどちらかをしなければいけません。

しかし、これら2つのどちらも、瑞希にとっては行い難い行為であるため、第3の選択肢として「自分の抱えているものを悟って受容してくれる」ということを瑞希は希求しているのです。

ここでトランスジェンダーについての話を少し挟みます。

私は基本オープンで暮らしているので、戸籍性別を知らない人とやりとりをする機会は非常に少ないです。また、声の問題でやりとりを続けるとほぼ間違いなくリードされます。

なので完全にクローゼットで暮らすというのは難しい状態です。

短期的でもクローゼットの状態でやりとりをしていると「相手は悟っているのだろうか」ということが常に頭につきまとってしまうんですよね。この怖さって移行段階が進めばどうにかなるんですかね。

と、まあそれはさておき、どんなことであれ、秘密を隠しながら付き合いを続けることは罪悪感を重ねることになりますし、長い付き合いになればなるほど関係を壊すかもしれない怖さも大きくなると思います。

自分で何かを変えてしまうのが怖いからこそ、気づいて、受容してほしい。そう願うのも自然です。

瑞希が「慣れ」ではなく「理解」を望むのも、扉の喩えだとわかりやすいですね。

さりげなくある扉を見ないふりをするのではなく、扉の中にあるものを受け入れてほしい。そんな願いが瑞希の根底にはあるのでしょう。

だからこそ、現状、絵名が行おうとする一方向的な「救い」は瑞希を真に救うような行動ではなく、むしろ2人の齟齬が強調されるように描かれているのだと思います。

奏まふゆが双方向性を持った「救い」を展開すればするほど、瑞希絵名の一方的な「救い」はおかしなものとしての輪郭を浮き彫りにされるのです。

Ⅱ.「変わる」ということ

前章でも述べたように、瑞希の抱えているものは他者が受容するかどうかに委ねられています。

受容してくれる他者の代表としては神代類や白石杏がいますが、これら2人も(類に対してはわかりませんが)瑞希が積極的に自己開示を行ったわけではないと思われます。

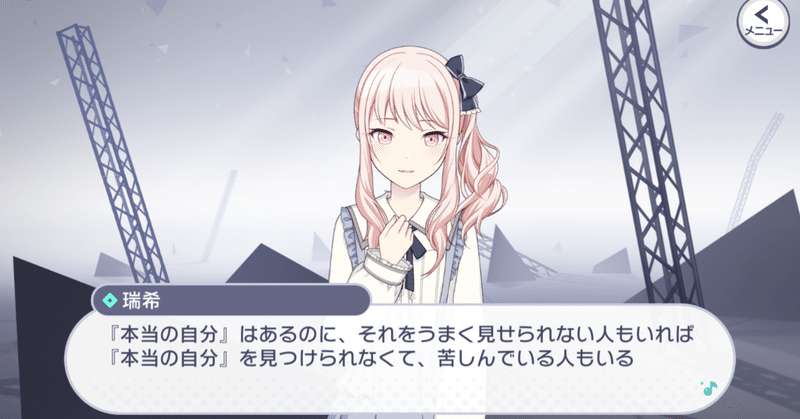

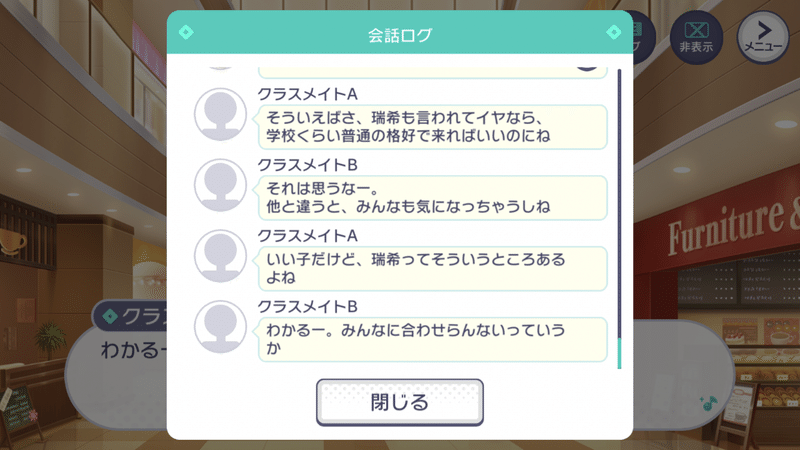

クラスメイトA・Bのセリフと、それに対して瑞希がこのように独白することからも、瑞希が「自分はこうである」という主張、告白を積極的にしていないことは明らかです。

この瑞希のスタンスは、受容してくれる他者が少なくとも存在することを拠り所にしています。これは今までも述べてきた通りですね。

そして、瑞希の他人の評価軸は「自身を受容してくれるか否か」であることもそう間違いはないでしょう。

今に至るまで、瑞希は「自身を受容してくれない」他者とは近い関係性にならなかったはずです。

しかし、ニーゴのメンバーは前回の記事でも述べたように(おそらく)初めての戸籍性別を知らない近しい関係、そして「自身を受容してくれる」かどうかが不明瞭な存在になりました。

これに対して以前は(前項でも)、「自分から関係性を壊すことが怖い」というようなことを書きました。

ですが、明らかになった瑞希の周縁を考えるとこの要素よりも「近しい人間を非理解の側に追いやってしまうこと」への恐怖の方が大きいように感じました。

根拠は最近の瑞希でお馴染みのこのセリフです。

素直に読み解けばこれは、"他人を信じること"や"自身を受け入れてもらうこと"を諦めないと読めます。

「灯のミラージュ」でも「本当の自分をうまく見せられない」と言っているように、特に後者が瑞希にとって「諦めな」いことだと思われます。

ですが、「変われる」に関しては少し疑問符が浮かびます。

この文脈で「変われる」を読み解こうとすると瑞希は"他人を信じる"、"自身を受け入れてもらえる"ように変わることになります。

しかし、瑞希のスタンスは前述のように"自身を受け入れてくれる人は少なからず存在する"という他者への期待から構築されています。

現状すでに"他人を信じる"、"自身を受け入れてもらう"態度を瑞希は持っており、その上この両者はどちらも受容してくれる他者が主体であり、自身の変化がそこまで影響力を持ちません。

そのため、このことを指して「変わる」と表現するのは少し語が強すぎる気がします。

少なくとも奏が「救った」ことで起こった中学からの「変化」と同等とはとても思えません。

ここで、先述した「瑞希の他人の評価軸が自身を受容するか否かである」ということと併せて考えると、瑞希の「変わる」に込められた意味は、〈非理解の側の人間を『理解』させる〉ようになるということなのではないでしょうか。

ストーリー内で見えた初めての瑞希の諦め、「非理解の人間」。そういう人間が存在して、そういう人間は決して自身を受け入れてくれることはない。

これまでの人生で培われて、他人の評価軸にまでなってしまっているそれを、奏のために、まふゆのために、絵名のために、ニーゴのために、諦めない。

たとえ、一度で理解してくれなくとも、理解してくれるまで何度でも膝を突き合わせる。「近しい人間を非理解に追いやる」のが怖いなら、「非理解」から掬い上げればいい。

瑞希はそれくらいの強さを持とうとしてるのではないでしょうか。

Ⅲ.一方的なすくい

以前、ワクワクピクニックの記事で「瑞希が絵名を必死になって救う経験をすることで絵名の救いを受容できるようにする土台が整った」というようなことを言いました。

ですが、瑞希が「救い」を受容するにはそれでは不十分でした。瑞希はそもそも、「救い」を他者に希求しておらず、自身が変わることでしか「救われない」という認識をしているからです。

本来他者の問題であるはずの「受容」の可否を他者に一方的に投げかけるのではなく、自身の問題として捉え直しているのは、瑞希が一方的な行為の暴力性を身をもって体感しているからに他なりません。

自身の望みを無視した区分け、「本当の自分」が否応なく異端視される環境、そういった理不尽は瑞希に内在化し、忌避すべきものとして認識されています。

だからこそ「告白」のような、他者に理解を求める行動は瑞希は取ることができないのです。

瑞希のこのスタンスに関しては好意的な評価を下す人も多いかと思います。

人のパーソナルスペースに対して無遠慮に踏み込まず、他人の望みに寄り添う、そんな底知れない優しさに心奪われた方も少なくないと思います。

そんな瑞希が、大切な誰かのために、大切な誰かと過ごす大切な時間のために、自身のスタンスを投げ打つ、その覚悟を決めるまでが今展開されているストーリーなのです。

絵名と瑞希の関係は決して双方向性を持ちません。

まふゆと奏の関係が悩みをオープンにした関係なのに対して、絵名と瑞希が秘密をクローゼットにした関係なことからもそれは明らかです。

ですが、悩みを打ち明けてくれない瑞希のことを一方的に救い上げようとする絵名、自分のことを受け入れてくれないかもしれない絵名のことを一方的に掬い上げようとする瑞希。

2人の、互いに一方的な「すくい」こそが、絵名と瑞希に横たわる「双方向性」になるのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?