ビワ温灸療法で血液の流れを良くして健康なからだをつくりましょう

「ビワの葉療法」とは❓

🟠はじめに

「ビワの葉温熱療法」は,ビワの葉療法と温灸療法を合わせた療法で,両者の相乗効果により,私たち人間が生まれながらに持っている自然治癒力(生命力)を高めて病気を治す

という最高にすばらしい温熱療法です。

昭和の初めに札幌鉄道病院の福島鐵雄博士は,ビワの葉療法の奏効は迅速で,かつ,確実性があり,万病に奏効すると語っておられ,ビワの葉療法の即効性,確実性,もろもろの症状に対応できることを列挙されています。

🟠ビワ 枇杷 琵琶

ビワは古来より,様々な治療に用いられてきました。

特にビワの葉の利用法が広く知られており,現在でも民間療法などで広く活用されています。

また,ビワの種子は「天神」とも呼ばれています。

この天神という言葉は今でも残っていて梅の種子などを「天神さま」と呼ぶのは 体に良いすぐれたビワの種子をそう呼んだことから起こったものとも言われています。

ビワを漢字で書くと枇杷となります。

これはもともと伝統楽器の琵琶をさす言葉で,形がその楽器に似ていることから果樹そのものもビワと呼ぶようになったのだそうです。

わが国では梅雨から初夏にかけて店頭に並ぶ身近な果物ですが,ビワ には優れた薬効のあることが古くから知られており,今日まで伝えられてきました。

🟠ビワの葉療法の歴史

⭐️1 釈迦三千年の仏教医学

もともとビワの木はインドや中国の南部が原産地とされていますが,ビワの木に優れた薬効のあることはその地域の人々にはお釈迦様の時代から良く知られていたようです。

仏教の経典(仏典)のひとつ『大般涅槃経(だいはつねはんぎょう)』の中で,ビワの木は「大薬王樹」,ビワの葉は「無憂扇」と呼ばれ,例えば「大薬王樹,枝,葉,根,茎ともに大薬あり,病者は香を嗅ぎ,手に触れ,舌に嘗めて,ことごとく諸苦を治す」と,大変優れた薬効があると伝えられています。

また,中国でもビワの葉は枇杷葉「びわよう」と呼ばれ,漢方の生薬として大切に扱われてきました。

明時代の書物『本草綱目』(1596年、李時珍・著)や,清時代の書物『医宗金鑑(いそうきんかん)』にもビワの葉の効用についての記述があり,現在でもいろいろな漢方薬に配合されています。

これら枇杷葉が配合された漢方薬の多くは「肺の熱っぽいもやもやをしずめ,痰を切り,咳を止め,胃の不快な症状を穏やかにして吐き気を抑える薬」とされています。

⭐️2 奈良時代に仏教とともに中国

から伝来

禅文化研究所の文献によれば,ビワの葉療法は鑑真和尚(唐招提寺建立)が中国から日本に伝えたとされています。

特に,時の天皇,聖武天皇のお妃の光明皇后が730年に「施薬院」(今の病院)を創設し,そこでもビワの葉療法が行われていました。

やがて,お寺の僧侶が寺の境内にビワの木を植えて檀家の人々や村人にビワの葉療法を行い,病人を救うようになりました。

701〜760年

聖武天皇の皇后

しかし,一般には「ビワの木を庭に植えると病人が絶えない」とか「縁起が悪いのでビワの木を庭に植えてはならない」という言い伝えがあるのも事実です。

これはビワの木に薬効があることが知られるにつれ,庭にビワの木のある家には病人が出入りするようになり,それを嫌ってそのような言い伝えが生まれたのではないかと言われています。

これはまったくの迷信で,裏を返せばビワの木のすぐれた薬効を裏付けるものと言うこともできそうです。

🟠ビワの葉について自宅でできる

民間療法

⭐️ビワの葉について

日本では約1300年前にはすでに 「びわ葉」を健康のために用いたとする資料があります。

当時はお寺で,病める人々のために僧侶が 「ビワ葉」を使用した療法を施したそうです。

今でも,お寺の境内にビワの木が植えてあるのをよく見かけますが,こうした理由によるものです。

⭐︎枇杷葉湯

江戸時代に入ると,ビワの葉と一緒に薬草を煎じた 「枇杷葉湯」(びわようとう)が庶民に親しまれるようになります。

この「枇杷葉湯」は、夏の暑さをしのぎ,疲れた体をいたわる効果があるとして ,京都や江戸の夏の風物詩として庶民に親しまれました。

ビワの葉を煎じて飲む方法です。

ビワの葉に

肉桂(にっけい)

霍香(かっこう)

莪述(がじゅつ)

呉茱萸(ごしゅゆ)

木香(もっこう)

甘草(かんぞう)

の7品目を同量混ぜ合わせて,煎じて作ったものです。

江戸時代,京都の町のあちこちに,夏の夕涼みの床机が見られるようになると,決まって「京都烏丸のビワ葉湯はいらんか-」と物売りの声が聞かれたそうです。

昔から夏負けや暑気あたり,食中毒や大腸カタルの予防の保健薬として愛飲されていました。

胃腸の弱い人,咳・痰きり,慢性気管支炎などによいとされ,尿の出が悪くむくみのある場合には利尿作用を発揮すると言われています。

また,濃く煮出した煎じ汁は切り傷,虫刺され,アトピー性皮膚炎,かぶれ,やけど,日焼けによいとされます。

こうして,「葉を当てマッサージする」「飲料にして飲む」など、,各地でびわを用いた様々な民間療法が広まり今日に至ります。

「中薬大辞典」によると

・肺を清め,胃を和ませる。

・肺熱による痰咳,

・胃熱による嘔吐を治す。

とも記載されています。

言い伝えでは,葉を洗って刻み,乾燥させ,お茶として飲む。

痰の少ない乾いた咳や,口の渇き、暑気にあたり弱った胃の回復によいとされ,浮腫や利尿にも用いられたようです。

また,黒くなった晩秋の頃の葉は,リンパの腫れや筋肉痛などに直接貼るとよいとされ,葉を煮出した液が湿疹やあせも,アトピーに良いとされています。

ビワには有効成分が非常に多く含まれており、古くから健康を維持する方法として利用されてきました。

現在でもその効能を生かして様々な療法が用いられています。

⭐️びわの葉を直接患部に貼る方法

古来からわが国に胃伝えられた療法は,おそらく生のびわの葉で体の痛いところをなでたり,患部に貼っておいたことと思われます。

ビワの葉は色の濃い古い葉を使用します。

これを患部にあてて貼っておくと,体温によりビワの葉が温められて薬効成分が少しずつ皮膚から浸透し,痛みや腫れがとれたりします。

例えば,捻挫や末期がんの痛みに奏効したという事例があります。

体温で葉がすぐパリパリになるので,葉の上にラップや油紙を貼っておくとより効果的だそうです。

病人の場合には,寝床にビワの葉を敷き並べ,その上にタオルを敷いて横になるという間接的な当て方でも効果があるようです。

⭐️金地院療法

(ビワの葉をあぶって撫でる方法)

臨済宗の寺,金地院(こんちいん:静岡県引佐郡細江町)で大正時代の中ごろから第2次世界大戦のころにかけて河野大圭(こうのたいけい)師が行った療法です。

これにより難病に苦しむ20万人以上の人々が救われたといわれています。

この時代のビワ葉療法は、ビワの葉を患部に当てるという方法でした。

これはビワの葉に経文を書いて火にあぶり,それを皮膚にのせるというものでした。

緑の濃い厚手の生葉の光沢のある表面を焦げない程度に火で焙り,二枚合わせて両手で10回ほど擦り合わせ,これを一枚ずつ両手に持って熱いうちに皮膚に直接密着させ,押し揉むようにして撫でます。

撫でる場所はまず腹部を6~7分,丹田とみぞおちを入念に行い,その後,背,肩,腰,尻まで全部で10分程度行います。

最後に患部,例えば肝炎なら肝臓部の腹部と背部に行います。

その後,ビワの葉をあてた上からもぐさをするという方法が生まれ,これが後に「ビワ葉温圧療法」として広まっていったのです。

🟠ビワの葉温灸

(ビワの葉に棒もぐさを使う方法)

ビワの葉に棒もぐさを使用する温灸法で,一般に大変よく普及しています。

栃木県真岡市の長蓮寺が発祥の地と言われています。

そのお寺出身の濱田峯瑞先生や自然療法研究家の神谷富雄先生が普及してこられました。

ビワの葉を患部やツボに当て、その上に棒もぐさを立てて温灸します。

ビワの葉のもつ薬効

棒もぐさによる温灸作用

棒もぐさの押圧による指圧効果

などがあるとされ,実際に大きな効果を上げています。

ただ,煙が出る,においがする,火の粉や灰の始末が大変,などの弱点もあり,特に安全性の面で老人や子供には難しいようです。

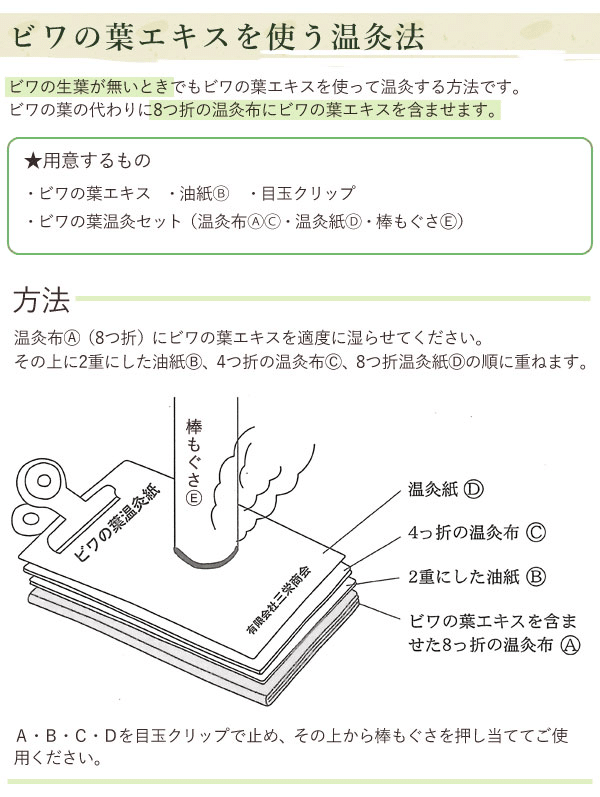

🟠ビワエキスの温灸

特殊な器具の先端部にビワエキスをしみこませ棒もぐさを使って行います。

加熱してから肌に押し当てます。

これは熊本県の島田修先生らが普及されている方法で,これも大変効果的です。ビワの葉エキスを使用するため,特に身近にビワの葉のない地域の人々は重宝します。

ただ,もぐさを使うので煙やにおいが強く,火の取扱や灰の処理でも苦労します。

🟠ビワの葉エキス(ビワの葉酒)

普通の果実酒を造る要領で,よく洗ったビワの葉をホワイトリカーに漬けます。

ビワの葉は、歯ブラシで裏の毛を取り除いて水洗いにします。1日ほど陰干しして、2cm幅に切り、ホワイトリカーに漬け込みます。葉は多い方が効果があります。15~20枚分のビワを梅酒の瓶で漬け、4か月~半年でビワの葉エキスの出来上がり。1年以上寝かせるとまろやかになります。エキスを使った温湿布という方法もあります。例えば、捻挫、突き指、鞭打ち症、慢性病などに奏効したという事例があります。

ホワイトリカーで作ったビワの葉エキスは口内炎,歯槽膿漏などに使えますし,杯半分ほどを薄めて飲むと,風邪を引きにくくなる,胃腸が丈夫になる,疲れにくくなるなどとされ,多くの人々に愛飲されています。

風邪などで喉が痛い時には水で薄めてうがいしたり,更に薄めたものを喘息の蒸気吸入器に入れて使用するのも良いようです。

ただし,濃すぎるとむせますのでご注意を・・・。

アロマオイルの代わりに使っているという体験談もあります。

(ビワエキスでアロマの効果)

また,ビワの葉エキスで湿布するという方法もあります。

例えば,捻挫,突き指,鞭打ち症のほか,慢性の関節痛にも奏効したという体験談が寄せられています。さらに外用では傷口の消毒や虫さされや、水虫にも効果的です。

当整体院では,このビワの葉エキスを使用した温灸を行い,たくさんの方から,症状が改善されたと喜んでいただいておられます。

🟠ビワの葉風呂

ビワの葉を煮出し,煮出し湯をその葉と一緒に風呂に入れます。

🟠ビワ化粧水

ビワの葉を使った化粧水も市販されています。

保湿力があり、みずみずしい肌になるので,肌がとても美しくなったとか,いろいろな皮膚トラブルが良くなったという体験談が寄せられています。

特にアトピー性皮膚炎の方にはお勧めです。

⭐️ビワ化粧水の作り方

・ビワの葉エキス 10 ml

・精製水 40 ml

・グリセリン 0.5 ml

・保存容器(60mlサイズ) 1 個

上記材料を,容器に入れて,混ぜるだけです。

保存は冷蔵庫で,数ヶ月以内に使います。

🟠ビワの酢

最近では,昔から健康に良いと言われている玄米酢(くろ酢)にビワのエキスを配合した健康ドリンクなども市販されていて,高血圧などに効果があったという体験談が寄せられています。

玄米酢(くろ酢)とビワの葉パワーがひとつに!

ビワの葉を煎じて・・・ 枇杷泉は、厳選されたビワの種と葉を玄米酢(くろ酢)に漬け込んで熟成させ、蜂蜜を加えて味をととのえたものです。ビワの葉と玄米酢の効果がひとつになり,さわやかな甘みに適度な酸味があり,「玄米酢」というイメージを一新するおいしさです。

特に,「くろ酢が良いのは知っているが、あの独特の匂いがどうも…」という方にお勧めです。

ありがとうございました。

広島痛み専門整体院

〒732-0052

広島市東区光町1-11-5

広島チサンマンション1階管理員室手前

℡080-8304-0909

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?