使用VSTプラグイン備忘録 コンプレッサー・リミッター編(ほぼほぼフリー)※随時追加

ベンダー:Klanghelm

プラグイン名:MJUCjr

入手:FREE

https://klanghelm.com/contents/products/MJUCjr.php

有償で販売されている「MJUC」の“Mk 1”と“Mk 2”という2つのモードを統合し、パラメーターをシンプルにしたもの。ちなみに、"Mk1 Variable-Mu系"

"Mk2 1176系""Mk3 Fairchild670系"であり、Klanghelm曰く「1176系初期の非常に自然で高密度なコンプレッションと、1960年代初頭のVariable-Mu系の豊かな倍音と先進的なサウンドアプローチを組み合わせたものです」(意訳)との事。

個人的な使用方法としては、シンセのトラックとかにかけ過ぎない程度で挿しておいて、別にそれほどコンプレッションを効かせたいわけでもないが、ダイナミックレンジを適度に抑えておく用途とかが多い。パラメーターも少ないので迷う所も無く、良い意味での適当さの為の時短ツールかと思う。よって使用頻度も高い。

ベンダー:Audio Damage

プラグイン名:Roughrider3

入手:FREE

https://www.audiodamage.com/pages/free-downloads

こちらはよりアグレッシブなRMSコンプレッションの為のコンプ。フリーだが超定番のプラグイン。(Audio Damage曰く、10年にわたり50万回以上DLされ、世界中のプロデューサーにヘビーデイリーユースされている、most popular dynamics processors on the planetとの事)

その理由は音に唯一無二の個性がある為で、まあ平たく言うとガッツリ潰して色付け系の極み。また、音としての魅力のみならず、UIの良さの魅力もある。パラメーターがわかりやすく、操作もしやすく、波形表示も見やすかったり、自然と使いたくなる。そういう部分も人気の理由かと。

個人的にはそもそもLo-fi系の音楽作成なので、普通に音圧上げたい、音をパワフルにしたい、荒々しさを加えたい、そんな時に普通にガンガン使う。とりあえずビール、という感じに、とりあえずラフライダー、という具合。

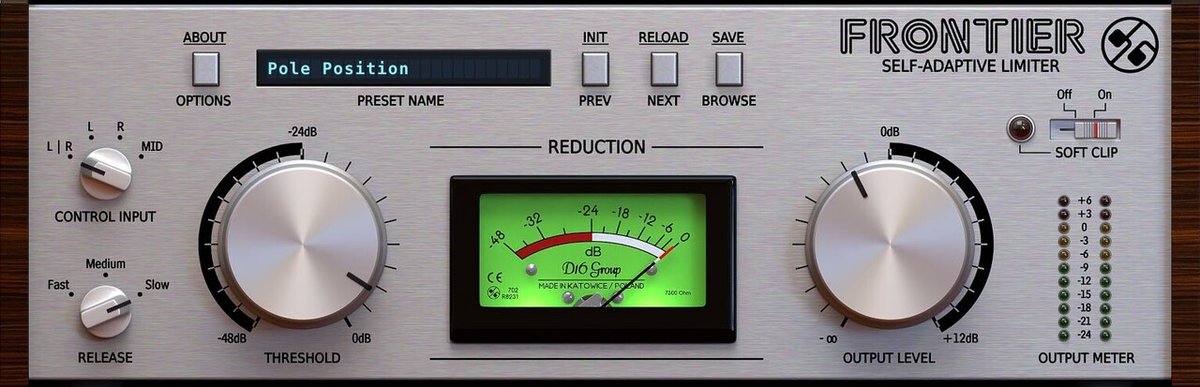

ベンダー:D16 Group

プラグイン名:frontier

入手:FREE

https://d16.pl/frontier

リミッター。だが、D16 Group曰く、「フロンティアは単なるリミッターではないことに注意してください。 選択可能なコントロール入力とオプションのソフトクリッピングを使用すると、非常に用途が広く、創造性を解放するツールを手に入れることができます。」との事で、どちらかというとサチュレーション寄り。具合についてはsawayakatrip!というサイトの説明が良い感じなので以下引用。

-----------------------------------------------------------------------------------

ナチュラルな暖かみの付加と音圧アップのデュアル効果を得たい時にバッチリ合うと感じています。挿すと感じられると思います。音良いです。もちろんマスター用のリミッターとしてもちゃんと使えますよ。スレッショルドノブを上げていくと、真ん中のゲインリダクション・メーターが右に触れていくのがわかると思います。(基本的に、-12DBがデフォルト値。)レッドまでメーターが行くようになると、音に強い色合いがかかっていきます。メーターがレッドから左に思いっきり振れていくとディストーションがかかります。また、アウトプットノブの右側にある「Soft Clip」をオンにして使うとサチュレーション効果が得られます。良い音と思います。

https://sawayakatrip.com/daw-sale-d16-frontier-free

------------------------------------------------------------------------------------

という事で、ゲインリダクション-12dbがデフォルトというあたりも含めて、リミッターというかサチュレーター。リミッターめいたサチュレーション(感覚的な抽象表現)が欲しい時に使用する感じ。

ベンダー:Waves

プラグイン名:OneKnob Louder

入手:24$(しばしば期間限定無料配布)

https://www.waves.com/plugins/oneknob-louder

有料プラグインだが、無料配布時に貰った。そして今まで貰ったプラグインの中で一番使える、良いもの貰った、とも思った。でこれは何かと言うと、WAVES曰く、「Using a combination of peak limiting and low-level compression with automatic makeup, Louder effectively makes tracks louder, increasing RMS by up to 24 dB.」という事で、ピーク用とRMSコンプの一体化、そしてそれをワンノブでお手軽に、って所が素晴らしい良プラグイン。ゆえに、どちらかというと時短ツール。

使用法としては、パートの音量を上げたい際に、まずはこれを挿してノブをひねる。それだけ。なんせDTMというもの、この音をもう少し大きくしたいな、という時にただその音の音量スライダーを上げるというのはよろしくないわけで(その音を上げるのではなく、それ以外の全ての音を下げるだとか、ピーク用のコンプやらリミッターで抑えたり、抑えながら音量というかRMSな音圧を上げる様にする等々、丁寧な全体のバランス調整が必要なわけだ)、しかしそのまわりくどさはまたアーティスティックで直感的な感性を阻害する要因ともなりうる。そこで、このOneKnob Louderの出番である。「嗚呼、この音の音量をもうちょいデカくしたい・・デカくしたいぞ!」、そんな原始的で直接的な衝動に対し、「じゃあオイラのノブをグリっとフルテンまでひねりなよ!」と言わんばかりに応えてくれるワンノブインターフェイス。ピークは自然と抑えられ、音量と音圧をファジーに自動調整しながら、聴感上のレベルを直感の衝動に従ってグッとパワフルに持ち上げる。そこに設定等というまどろっこしい要素は一切存在しない。ただ唯一そこに存在するのは、ただ一つのツマミのみ。そしてこちらに与えられた選択肢は、それをただひねるのみ。その素晴らしさ。こいつはまさに「猿でも使える」プラグインと言える・・とついつい脱線気味に熱くなってしまったので、話を戻そう。つまりこれで良い感じであればそのまま最後までOKとなる場合もあるし、もうちょっとなんか・・、という時にはそこで初めて真面目に他のコンプやらリミッターやらクリッパーやらトランジェントシェイパーやらを検討する、というのが時短DTMer的に有用な手法ではないだろうか。なので、これも「とりあえず」系と言える。ゆえに使用頻度は必然高い。

ベンダー:Brainworx

プラグイン名:bx_opto

入手:199$ (plugin-alliance)

https://www.plugin-alliance.com/en/products/bx_opto.html

オプティカル(光学式)コンプレッサーのモデリングで、それはBrainworx曰く「The Brainworx bx_opto compressor combines some of the best colors, character and features from what Brainworx has learned modeling the optical circuits of some of the world’s best-loved compressors」との事で、まあ世界で愛される光学式コンプの良いとこ取りをしたとの事。しかし勿論自分の様な初心者としては元のハードの光学式コンプの事は知る由も無いので、その辺のモデリング具合の云々については1ミリたりとも語れないが、まあとにかくOPTコンプというものはアタックリリースのパラメーターは無く固定で、アタックタイムが遅くナチュラルで、あまり深くかけるとかかりっぱなしになる為ゲインリダクションは浅く設定し、音量をナチュラルに揃えたい時に良い、という基本のみを抑えておいて、そういう時にこれを挿すというシンプルな使用法で良いかと。

あと元の価格は高いが、Presonusのバンドルに入っていたので有難く使わせて頂く。しかしこのプラグインを定価で買うくらいならPresonus製品を買った方が安いという。しかもバンドルにはそういうのが複数あるし(OutputのMovementとか)、そもそも自分のメインDAWであるStudioOne(Artisit)自体がバンドルだし、本当に素晴らしいよなPresonusバンドルは。

ベンダー:Xfer Records

プラグイン名:OTT

入手:FREE

https://xferrecords.com/freeware

マルチバンドコンプとの事だが、ただ左上Depthツマミを下げるだけという使用方法で特にEDMにおいて超定番となっているらしいコンプ。用途は音にパンチを与えるという事で、つまりroughrider3と同じ系統のプラグイン。実際に何も考えずにただ挿すだけで音が変わってコンプレッションを得られるので、音によってroughrider3を挿すか、このOTTを挿す即ちOTTをインサートするか(自重)、という使用法になっている。しかしこちらはマルチバンドでいじれるわけで、その辺の周波数毎のツマミいじりも含め、理屈よりも直感的にいじって好きな音になれば良い、というプラグインかと。コンプといえども、音響エンジニアリング寄りのものもあれば、楽器寄りのものもある、そしてこれは断然後者、というわけだ。

ベンダー:iZotope

プラグイン名:Ozone Elements

入手:129$

https://www.izotope.jp/products/ozone-9/

AIによるマスタリングで有名なソフトの下位バージョン。自分はKORGのバンドルで入手したが、2021年4月現在pluginboutiqueで無料配布していたりと、何かと入手機会は多そうなので、定価で買う人はあまり居るまい。定価で買ったら、OZONEで大損である、という親父GAGはいいとしてともかく、これこそが"ザ・時短ツール"であり、時短ツールの代表格。

自分の使い方としては、まずミックスし、stemで書き出し、stemを並べてマスタリングという所で、マスタートラックに挿して、マスターアシスタント機能を施す。あとは2MIX書き出して、最後にそのファイルの音量をノーマライズして、一丁上がり、としている。また、このやり方で統一すれば、曲毎の音量やら音圧やらのバラつきも抑えられるという事もある。

そういう具合に、「AIによる自動マスタリング!!」と過度な期待で扱うのではなく、マスタリングの手間を軽減してくれて、曲毎のバラつきを抑えてくれる時短便利ツールという感じで使うのが良さそう、特にELEMENTS版であれば尚更。

結局の所大事なのはMIXの方であって、そこさえちゃんとやっていれば、後はOZONE先生が仕上げてくれる、MIXがいまいちならばOZONE先生の仕上げもいまいちになる、とそれくらいの感じで良いかと。というのはまあ用途次第だろうが、アマチュアがとりあえず曲作ってどこかにUPする為のマスタリングであればOZONE先生仕事で十分なのではないだろうかと個人的には思う。その先があるのであれば、それはもうマスタリングエンジニアがやる仕事だろうし。

あと、マキシマイザーは良くも悪くも色付け感があるので、曲によってそういう色付けよりももっとナチュラルに透明にリミッティングしたいって時には、マスターアシスタントはかけた後に最後にマキシマイザーはOFFにして、代わりに後述のBUTE LIMITTERをかける、という事もよくやる。

ベンダー:Lindell Audio

プラグイン名:7X-500

入手:29$(plugin-alliance)

https://www.plugin-alliance.com/en/products/lindell_7x-500.html

plugin-allianceの最低金額なし20$バウチャーセールで無料で貰った。FETタイプのコンプという事で、UREI 1176系。しかし無論実機の事も知らないし、このタイプのコンプはスレッショルドが無いという事で、自分の様な初心者としては、ん~?じゃあスレッショルドはどうするの?あとレシオは数値じゃなくてスイッチレバー?で4、12、100の三択?と疑問符だらけになってしまう。で調べた所、INPUTの設定によってかけ具合をコントロールするらしい。そしてレシオはやはり三択で、100とはすなわちリミッター設定であるとの事。そしてレシオによってスレッショルドが変動するとの事。アタックタイムとリリースタイムは左側のスイッチレバーのSLOW、MED、FASTの三択か、右側の連続可変ダイヤルのどちらかで設定、ダイヤル下のONスイッチを入れるとレバー設定は無効となるとの事。で、1176系FETコンプ全般の特徴として、アタックタイムが早い為に、特に音の立ち上がりが鋭いドラムやパーカッションなどの打楽器系でその効力を発揮するらしい。そしてアタック最速にすれば、他タイプよりもかなり深めにコンプをかけられるとの事。

まだコンプ初心者という事もあり、スレッショルドの無いこちらのタイプはどうしても後回しとなりそんなに使ってないので今後使っていきたい。

ベンダー:signumaudio

プラグイン名:Bute Limiter 2 Stereo

入手:69$

https://www.signumaudio.com/bute-limiter

上記のプラグインは定価があるものでも全て無料で手に入れたものだが、これだけは購入(最安セール時だが。ちなみに19$)したもの。

所謂ブリックウォールリミッターで、音響エンジニアリング的にしっかりとした仕事をする。こういう類の働きはなかなかフリーでは得難い。いかにもリミッターかけてます感が乏しい、自然さ、透明感(「色付け」の対義語)が売り。かつ挙動も負荷が軽く軽快なので、マスターのみならず、トラック毎に挿す事も出来る。

ゆえに基本的に使用方法としてはその性格上、楽曲を補完するわずかなリミッティング。わずかなゲインリダクション。クリッピングを防止したいとき「だけ」動作して欲しい、そんなリミッターの基本概念に忠実な役割を求めたい時に。色付けは他のコンプで。リミッティングはあくまでナチュラルに透明感に。という具合。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?