僕のヒップホップ年表

ヒップホップほど入るのが難しい音楽ってあるだろうか。J-POPに慣れ親しんできた人たちにとって、ヒップホップって普段聞いている音楽と違いすぎて、「どう楽しめばいいか分からない」音楽ではないか。実際ヒップホップを聴かない友達に「なんでヒップホップを聴かないの?」と聞いてみても、「嫌いというよりよく分からない」という回答が多かった。

かく言う僕も随分長いこと「ヒップホップよく分からない」側の人間だった。そんな僕も今では記事を書くほどヒップホップが好きになった。ただそれは何か特別なきっかけがあったわけではなく、色んな要因が混ざり合った結果、徐々にヒップホップに対して興味を抱き、好んで聴くようになったのだ。そしてそれぞれの要因を振り返ると意外にも「ヒップホップ、結構身近じゃん」ということに気づいた。僕がヒップホップを好きになったのは偶然なようで必然だったのだ。

今回は自分がヒップホップを聴くようになった経緯を時系列でまとめてみた。この年表がヒップホップ聞いてみたいけどよくわかんないんだよなーって人の一助になれば幸いである。

僕のヒップホップ年表

2017

家庭教師先の高校生にMCバトルを教わる

2018

King Gnuにはまる

星野源経由でSTUTSを知る

2020

MPCプレイヤー・シンセベースを買う

ケンドリック・ラマーを聴き始める

KID FRESHINO・Ryohuを聴き始める

~2017年、家庭教師先でヒップホップを知る~

僕が最初にヒップホップに触れたきっかけはバイト先だった。僕は一時期教職の実習で忙しい先輩の代わりに高校生の家庭教師をしていた。その高校生はお世辞にも勉強熱心ではなく、勉強するくらいなら友達と遊びに行きたいというタイプだった。僕は非常に困った。なんとかしてモチベの低い生徒をとりあえず形だけでも勉強させなくてはいけない。困った僕は、勉強を教えるのをいったんやめ、色々話を聞いてみることにした。ファッションの話、高校の友達の話、音楽の話…と色々情報交換をしていくうちに、彼がヒップホップ、特にMCバトルが好きなことを知った。当時はフリースタイルダンジョンがテレビでも放送されていたりして、地方の子がヒップホップに触れる機会もあったのだ。話を聞くと、その子はどうやら高校卒業後はヒップホップのスターを目指して上京したいらしい。

そのうち彼が言ってきた。「ねぇ、先生。先生もMCバトルやろうや」

は?

「先生真面目そうやし、MCバトルやったら瞬殺できるよ」

は?

「休憩時間にさ、ちょっとやってみようって。そしたら真面目に勉強するからさ」

いや待ってそういう問題じゃないから、そもそも交換条件で勉強するとかいう発想がさ…

結局やることになった。「真面目に勉強する」といわれると、教師は案外脆いものだ。それでYouTubeでMCバトルを観ながら、見よう見まねでやらされるという地獄みたいな時間が始まった。これが僕のヒップホップデビューだった。

MCバトルはまず音楽、ビートをDJが流して、それに対してMC同士が即興でラップを交代で披露する形式で行われる。勝ち負けがあり、その場のノリがどちらに傾いているかが判定基準になるため、お互いのことをラップの中でdisり合うこともしばしばだ。

フリースタイル(即興)のラップにも様々なテクニックがあり、僕はその高校生から「ライム(韻)」と「フロウ」を教えてもらった。「ライム」とは主に言葉尻の音を揃えることでリズムを整える技法である。

例えばcreepy nutsの「かつて天才だった俺たちへ」の歌詞を見てみると、

I wanna be a 勝者 wanna be a 強者

まだ見ぬ世界へ駆け込み乗車

後ろの部分が勝者、強者、乗車と同じshaの音で終わっている。このように同じような語感の音で揃えるとリズムが良くなるらしい。

次にフロウだ。フロウとは節回しのことでバックで流れているビートのリズム感に乗りながら、メロディアスなラップを披露すると、フロウがかっこよくきまる、ということらしい。

とまぁ、高校生からヒップホップについて簡単なチュートリアルを受けたが、はっきり言って全く分からない。とりあえずなんか難しそうやなーという印象だけが残った。これは無理だ、できない。適当な理由を見繕って、彼を勉強に引き戻そう。

「じゃあ、先生さっそくやってみようか!」

コイツ、容赦がない。そのモチベの高さを勉強に活かしてくれ。頼む。お願いだから。ね?

結局やることになった。もちろん玉砕した。しかしそれをきっかけにその高校生とはずいぶん仲良くなった。想定外の事態ではあったが、そこからの家庭教師はずいぶんとやりやすくなった。それから1か月半ほど、僕は彼に勉強を教え、彼は僕にヒップホップのいろはを教えた。もともと短期間の代打だったので、接した期間こそ短かったが、彼は学力と勉強のモチベが上がり、僕は謎にMCバトルのスキルが上がった。今思えばなんとも珍妙な体験だったが、これが私のヒップホップに関わる最初のきっかけだった。 (余談だが、本人と親には非常に感謝された。)

~2018年、King Gnuと星野源にはまる。~

いやいや、どっちもヒップホップじゃないじゃん!と思うかもしれない。確かに彼らは純然たるヒップホップアーティストではない。しかし要素要素で見ると、ヒップホップの要素をふんだんに取り入れたアーティストでもあるのだ。

どうしても「白日」以降のメジャーなイメージがあるので想像しづらいが、初期のking gnuはこんな感じで、今よりもっとアングラでストリート感漂うアーティストだった。音楽的に見てもよりヒップホップ的な要素が多く含まれていた。例えばこの曲、「Tokyo Rendez-Vous」でゴリゴリに響くベースは、ケンドリックラマーの「Wesley's Theory」のベースの質感を参考にしている。King Gnuをきっかけにヒップホップ、ビートミュージックへの興味関心が一段と高まった。

次は星野源。星野源自体も好きなアーティストだが、僕がはまったのはこの人。

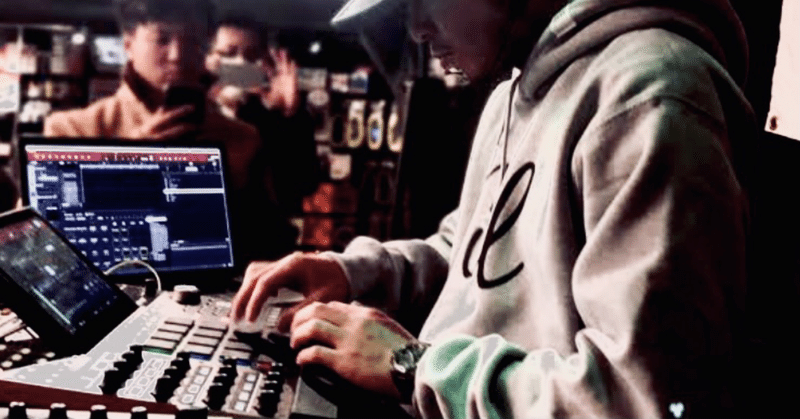

後ろにいる人、mpcプレイヤーのstutsだ。mpcとはボタン式の打ち込みの楽器で、

こんな形をしている。それぞれのボタンに加工した音をセットすることができ、16個あるボタンを駆使することで、音楽を奏でることができる。こんな感じに。

え、かっこよ。この楽器こんな複雑なことができるのか… といった感じにMPCでの演奏やトラックメイクに対する憧れが出てきたのだ。それからはヒップホップのアーティストも特に毛嫌いすることなく、自然に聴けるようになっていった。ケンドリックラマーのような海外のヒップホップの曲や、Ryohuみたいな日本のヒップホップも聴くようになった。それでもヒップホップの超ライトリスナーではあるが、こうした経緯でヒップホップ分からない側の私もヒップホップに親しむことができた。

こうやって振り返ってみるとヒップホップに直接触れるきっかけがなくても、ヒップホップ的なエッセンスに触れる機会は多くあった。僕はいわば外堀から攻めたのだ。そして気づいたらビートの魔術に取りつかれていた。気づいたらビートミュージックを聴いてるようになるまで耳が調教されてしまったのだ。

僕らが普段ヒップホップだと思わず聴いている音楽にも実はヒップホップのエッセンスが詰まっているかもしれない。僕がKing Gnuや星野源からヒップホップに入ったように人には人のヒップホップへの入り方があるのだ。特に現代はヒップホップでなくたって、ビートの効いてる音楽は多く存在する。 J-POPからヒップホップやジャズを聴き始めることだって、今や全然普通のことなのだ。ヒップホップ的に言えば、自分の聴いてる音楽からどんどんディグっていけばいいのだから。

最後に僕が思う「入りやすい」ヒップホップを三曲挙げて終わりにしたい。

① Ryohu 「The moment」

とにかくトラックがかっこいい。2020年11月リリースなのでコロナが広まってから作られた曲のはずだけど、この曲が一番希望を感じる。

② millennium parade 「Philip」

僕がシンセベースを買うきっかけとなった曲。バックでなっている低音がとにかくかっこいい。かっこいいしか語彙力ないんかい!って思うかもしれないが、良いじゃないかかっこいいものはかっこいいで。あとMVのガンアクションと曲の相性が最高。リズムと映像がハマるとこんなに気持ちいいとは。

③ ケンドリック・ラマー 「HUMBLE.」

ヒップホップについて紹介するならやっぱり海外の名曲も紹介したい。無茶苦茶洗練されているイメージ。ちょっと過激な表現もあるけどね。ヒップホップに対して灰汁が強いってイメージを持っている人は是非聞いてみてほしい。

一応ヒップホップに馴染みのない人が聞くことを考えて三曲選出した。もしよかったら是非聴いてみてほしい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?