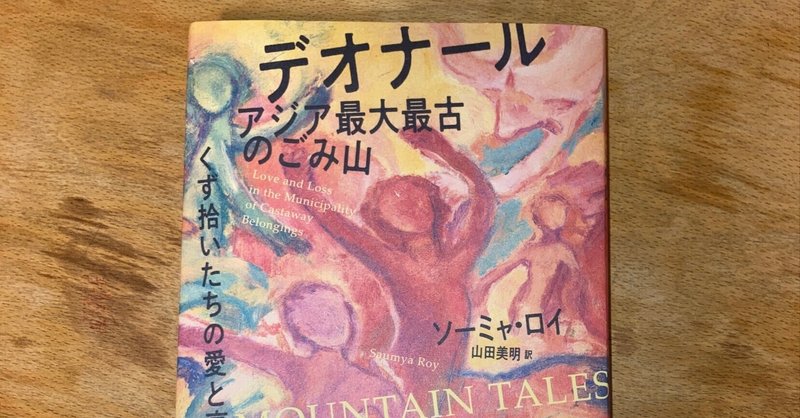

ソーミャ・ロイ『デオナール アジア最大最古のごみ山 くず拾いたちの愛と哀しみの物語』(柏書房)

インドはボンベイ(=ムンバイ)のジャーナリスト、ソーミャ・ロイが書いた『デオナール アジア最大最古のごみ山 くず拾いたちの愛と哀しみの物語』を閉じたり開いたりしながら読み進めている。言葉にできない気持ちにそうやって区切りをいれているみたい。

イギリスの重要な植民地であったボンベイ。人が住めばごみが出る。ごみが出ればネズミがくる。ネズミがくれば病気を運ぶ。疫病対策はケアではなく隔離。コロナと同じだ。植民地政府とボンベイ住民の対立は激しくなる。ごみを排除しなければ。本書の題名デオナールはボンベイから離れた辺鄙な海辺の村だ。ごみは列車でその湿地に運び込まれた。そんな描写に排除のための移動の例が思い浮かぶ。胸が痛む。耐え難い悪臭やガラスや鉄も混ざったごみによる怪我にも「慣れ」ていく労働者たち、夢見て移住したボンベイから騙されるようにデオナールへ送られた移住者たち、共同墓地=ネクロポリスと化したデオナールで捨てたれた富を発掘しながら「生きる」。亡霊とともに。1947年8月15日、インドはイギリスから独立した。イスラム教とヒンドゥー教の対立による暴動はいまだ深刻だ。著者はそんな歴史的出来事の影で生きる最貧困層の生活をただ書くのではなく実際に支援しようと財団を立ち上げオフィスを構えた。著者は融資を求めそこにやってきたデオテールに暮らす家族たちと出会い、そのごみ山での生活を内側から知る。著者はそれを物語にした。フィクションではない。ノンフィクションだ。物語はごみ山に住むシェイク一家、子供は9人いて、その6番目、4女であるファルザーナー・シェイクを中心に展開する。ごみは場所を変えれば生活の糧だ。このような場で学校は居場所にならない。大人の欲望が子供の心の視野を狭める。誰がいいとか悪いとか何が正しいとか間違っているとかいう世界ではない。ただ、こういう場所で生きる子供がいる。人々がいる。こんな社会がある。読んでいるとそこに沈み込んでいくしかない。俯瞰などできない現実にたやすく言葉を使うこともできない。そこに持ち堪えながら読み進める。