新潮新人賞のこと

もう一年前のことなんですが、なんだろ、やっぱり記録に残しておきたい部分もあり、書いておこうと思います。

一昨年の十月、わたしは「新潮」を買った。「小川榮太郎氏の全著作を読んで俺は泣いた」というタイトルの高橋源一郎氏が書いたものが読みたかったのだ。当時新潮45という雑誌がこの小川氏や杉田水脈氏が書いたLGBTに関しての投稿によって物議をかもし、廃刊になるという事件があった。杉田氏の「LGBTは生産性がない」という発言には怒りを感じたが、その次の号に小川氏も同様にLGBTを痴漢と同列にして評するなどひどいものを書いていた。廃刊は当然だと思った。高橋氏は小川氏が自称「文藝評論家」でありながらなぜこんな偏ったひどい投稿をしたのかについて皮肉も交えながら論評していて、予想通り、というか読んで胸がすくような内容だった。

目的はこの投稿だけだったが、せっかく買ったので他のものも読んだ。たまたま新人賞受賞作が載っていてそれも読んだ。三国三千子氏の「いかれころ」という作品だったが、読んでふと思った。

「こういうテイストのもの、わたし書けるかも」

で、次回新人賞の応募要項を読んだ。翌年3月末締め切り。これから書いてもまだ間に合う。何故か妙な自信があった。この時、わたしはプロの小説家が講師をしている小説教室に月二回通っていた。少しずつ書いてその教室に提出しよう、と目標を立てた。全体のボリュームを決めて3月までに書き上げられるようにページ数を分割した。2週間で大体30枚くらい。

うん、大丈夫。書ける書ける。

タイトルは書く前に決めた。「ガネーシャの娘」。謎めいていて我ながら良いタイトルだと思った。わたしは気に入ったタイトルだとモチベーションあがるたちで、最初の60枚くらいはサクサク書けた。自信満々で教室に提出した。が、合評での評判は良くなかった。先生も生徒の皆さんも中身というよりは、設定がおかしい、とかリアリティないとか、そういう評価だった。ショックだった。リアリティも何もほぼ自分が体験したことを書いたのに、「なんで?」という感じ。でも本当にすごい小説なら嘘でもリアリティを感じるはずだし、やっぱりわたしには筆力がないんだな、とがっくりきた。

それでも書き続けたのは悔しさもあったからだった。この教室、生徒は20人近くいたがほとんどの人が毎回なんの作品も提出しない。提出する人はわたしを含めて4人くらいだった。そのいつも提出される作品を読んでも、こんな言い方おこがましいけれどあまりパッとしないものが多かった。「わたしの方がもっと面白いものが書ける」といつも思っていた。しかし今回のものも含めて書いても書いても好評価は得られなかった。それは先生も同じで他の生徒が書いたものは絶賛するのに(わたしにすれば、え?これが?と思うような作品を)わたしの作品はあまり評価してくれなかった。

「なんで?」と思った。

だから書いた。書きまくった。「これならどうだ」「これならきっと認めてくれるだろう」とそう念じながら書き続けた。でも最後まで書いて、3月の教室で先生に言われたのは「全然だめだね。誤字が多い。行替えができていないところもある」というそれだけだった。

呆然とした。

三百枚くらい歯を食いしばって書いて、内容じゃなくて誤字? 行替え?

悔しかったし悲しかった。その後数日は手直しする気も起きず、しばらくふて寝した。それからまずしたことは教室を辞める手続き。期間の途中だったからお金も戻ってこないかもしれない、と思ったが限界だった。もうこの先生のもとでは書き続けられない、いや、書きたくないと思った。結果的には残りの教室の分は返金してくれたのだが、とにかくその時のわたしはお金云々じゃない、という気持ちだった。

それから締め切りまでの短い時間だったが原稿の手直しをした。ひどく惨めな気持ちだった。それでもここまで書いたのだから応募はしよう。一次予選くらいは通らないかな。そんな淡い期待を持って誤字を直し、行替えも見直し、もちろん中身もギリギリまで推敲を重ねた。

応募はしたものの、ほとんど期待はない中、時は流れて7月の末のことだった。わたしはその日夫と2人で駅前のデパートでランチをして帰ろうとしていた。エスカレーターに乗っている時にバッグの中の携帯が震えた。画面を見ると見たことのない番号だったので、どうしようか迷っているうちに切れた。夫にそのことを言うと「安全な番号かどうか調べてやる」というので任せたら、どうやら不審な番号ではないらしいことがわかったので折り返しの電話をかけた。

「新潮編集部の矢野です。『ガネーシャの娘』を書かれた方ですね。最終選考に残りました」

今でもはっきり思い出せる。嬉しくて嬉しくて、もう立っていられなくてしゃがみ込んで泣いた。「ありがとうございます」しか言えなかった。実はそれまでもいろんな文学賞に応募したことはあったが、せいぜい一次予選止まりで最終選考自体が生まれて初めてだった。

はじめての最終選考。

それも新潮新人賞。

嬉しくないわけがない。

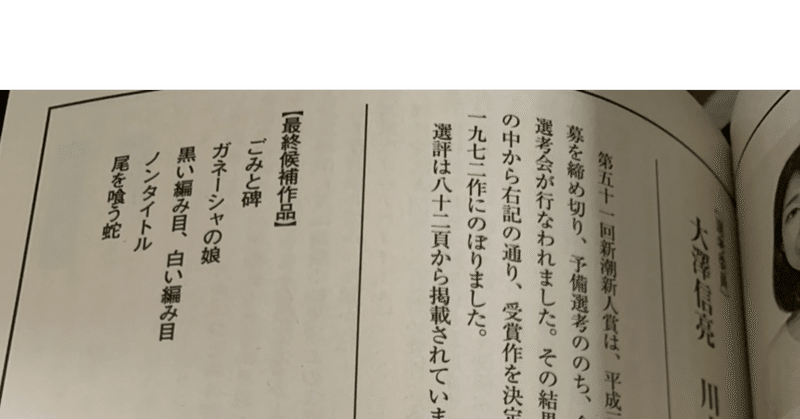

この電話で告げられたのは、二千作近くの応募があり、最終選考は五作だけだということ。九月の初めに選考委員会が開かれるので、その日に電話をするから取れるようにしておいてほしい。そして選考委員に原稿を送るまでに1週間あるから、その間にもし書き直したいところがあれば直してメール添付で送ってほしい、ということだった。

この時、他に聞かれたのは「どんな作家が好きですか?」「選考委員の先生方のお名前を知っていますか?」「その先生の書かれたものは読んだことがありますか?」「去年の受賞作は読みましたか?」などなど。多岐にわたって聞かれ、20分くらいはお話させていただいたと思う。最後の方で「まだ身近な人以外にはこのことは言わないで。SNSにも載せないでください」と注意を受けた。SNSは我慢したけど、やっぱり嬉しさのあまり、友達などには報告してしまった。だが、報告していても「え?これ現実?夢?」みたいに実感がなく、ふわふわしていた。

家族に読んでもらって気がつく限りのところを直し、頭沸騰しそうになりながらも推敲に推敲を重ねて作品を再提出した。あとはもう祈るしかない。しかしこの1ヶ月は長かった。気分が上がったり下がったり毎日がシーソーみたいだった。

そして運命の選考会の日。

「遅くとも6時くらいにはお電話します」と言われたのでスタンバっていたが、待てど暮らせど電話は来ない。まさか日を間違えたのか?とメールを確認したが、合っている。ようやく電話が来たのは7時過ぎだった。どうやら受賞作を一作にするか二作にするかで選考会もめたらしい。結果は一作のみ受賞だったが、もめた一作はわたしのではなかった。矢野さんは詳しくおっしゃらなかったが、後に「新潮」に掲載された選評を読んでわかった。わたしの作品は真ん中くらいの評価だったらしい。

確かにがっかりはした。

でも何か清々しい。だってここまで残っただけですごいことなのだ。選考会のメンバーは壮々たる人ばかり。一流の書き手であり、かつ一流の読み手なのは間違いない。そういう方々に自分の作品を読んでもらえただけで光栄だし、本当に嬉しかった。

こんなことが自分の人生で起きるなんて。

そういう気持ちだった。

新潮編集部の矢野さんはとても親切な方だった。落選したことをわたしよりもずっと残念がってくださり「あなたには才能があります」とメールをくださった。その後に「つらいけれど前を向きます」と綴られていて、矢野さんはわたしが受賞できる、と期待してくださっていたんだな、と感じた。嬉しさと申し訳なさが入り混じり複雑だった。

落選したけれど、「ガネーシャの娘」はいろんな方に読んでいただけた。中には「すごく良かった。何回も読み返した」と言ってくださる方もいて、「あー書いて良かったなあ」としみじみ思った。

あれから一年。

わたしはまた長編を書いている。小説教室はまた新しいところを見つけて通っている。今の先生は尊敬できる方でとても丁寧に論評してくださる。

今書いている作品は枚数気にせず、とにかく最後までしっかり書こうと決めて書いている。どこかへ応募するにしても、まず書き上げてから。まだまだ中盤くらいで終わりが見えず、詰まるところもあるが頑張ろうと思う。

一年前のことを思い出すと、次はもっと良いものを書かなければ、とも思うが、でもまずは自分で納得がいくまでじっくり作品に向き合いたい。焦っても仕方ない。一歩一歩前に進めるように努力していこうと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?