上司にマイクロマネジメントさせないタスク管理のいろは

こんにちは。

今後ベンチャー企業に所属している新入社員向けに、生き残っていくためのノウハウや知識の共有を行えればと考えています。

この記事を書くに至った課題感は、「ベンチャー企業には仕事の基本的なスキルを拡充するためのノウハウやスキル集」が存在していないことです。自分自身、学生時代からベンチャー企業でインターンをし、そのままベンチャー企業に就職しました。もちろんまともな仕事術は自分で書籍や動画などから学ぶ他なく、大変苦労しました。

特にベンチャー企業は、仕事のマニュアルは固まっておらず、事業部の体制や仕事内容がコロコロと変わるためそのマニュアルを暗記したとしても半年後にはそのマニュアルも意味をなさなくなります。そのために、ベースとなる仕事の方法(タスク管理や報連相スキルなど)を体得しつつ、自らマニュアルを作るという基本姿勢が大事になってきます。

新人期において失敗することは大切かもしれませんが、すでに先輩や先人した失敗を繰り返すことほど、時間と体力の無駄使いはもったいない。それよりもまだ見ぬ失敗や困難を乗り越えるために時間と体力を注ぐことが「ベンチャーに入って働く意味」だと思っているので、noteを創刊することにしました。

このnoteのテーマは「再現性」です。このnoteを読んだ翌日から仕事に再現できるまで具体化されたルーティンを発信できればと思っています。

そして初回の内容はタスク管理についてです。新人としてタスク管理と実行は仕事を実行するうえで避けられないクリエティカルな課題になると思います。

1.タスク管理がきちんと出来ないと仕事の面白さを感じられなくなる

まずタスク管理が出来ない場合にどうなるかを想像してみましょう。

上長「Aさん1週間前にお願いしていたタスク終わった?現状進捗をおしえて!」

Aさん(あなた)「今すぐ報告しますので、お待ち下さい!(やべっ!タスクが漏れてた、、今からすぐに取り掛かって報告しよう、、)」

上長「いや、今の状況教えてくれる?クライアントに報告するから!」

Aさん(あなた)「すみません、、実はまだ手をつけられおらず、、」

上長「え。。まだなの?ちょくちょくリマインドしてたよね?なんでできてないの。。(もうこの人にはタスクをお願いするのやめよう)」

みなさんはこのシーンに近い状況に出会ったことはあるはずです。

この過ちを繰り返し続け信頼残高が無くなってくると、タスクが振られてこなくなり仕事への登板機会を失うことになるか、タスクへのマイクロマネジメントが入るようになってきます。(ベンチャー企業では常に人出が足りていない状況が往々にしてあるので基本的に後者が多い)

※マイクロマネジメントとは「上司が細かい部分まで管理を行うことで、部下の発想や思考は仕事に活かされることがなく、全て上司の指示通りに行動を強制される」

2.タスク管理の基本は「アウトプットイメージの明確化」×「モレのないタスクの可視化」×「実行可能なスケジューリング」

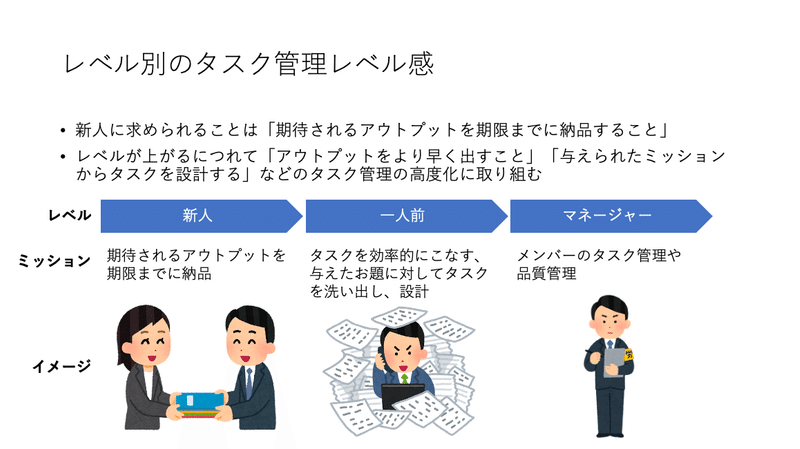

新人期におけるタスク管理のゴールは「任された仕事と期限まで期待される品質で納品すること」となります。

そのタスク管理のレベルが上がってくると、タスクの時間を圧縮し、効率化したり、より専門的でレベルの高いタスクを任されたりします。

そのレベル感になってくるとタイムマネジメントスキルやプロジェクト設計スキルなどといった別スキルとの掛け算が可能になり、仕事のレベルも上がってきます。

とはいえ、新人に求められることはあくまで求められるアウトプットを期限までに出すことなので、上記は一旦無視した方がいいでしょう。

上記の目的を達成するために新人に求められる基本姿勢は3つです。

①タスクのゴールを決める

タスクのアウトプットイメージ明確にする

②抱えているタスクをまとめる

自分の抱えているタスクすべてが可視化できる状態をつくる

③いつやるか決める

タスクの作業を分解し、スケジューリングする

基本的にこの要素をきちんと抑えていれば問題なくタスクをこなすことができます。

ちなみに、タスク管理が失敗するということはどういうことなのでしょうか?先程の新人に求められるタスク管理のゴールを裏返してみると

「任された仕事が、期限に遅れ、期待から大きく外れた品質で納品すること」となります。

この様な失敗の原因を突き止めると大きく3つに分けられます。イメージしやすい様に配達員をイメージしてみましょう。

1つめは、配達しているものが異なっていた(≒アウトプットイメージが湧いていなかった)配達する場所を間違えてしまうことです。この場合そもそも仕事としての点数は0点になり、もう一度やり直しとなってしまいます。

2つめは、配達する日にちに遅れてしまったこと(≒期限に間に合わない)です。この場合も仕事としての点数は0点となり、お客さんが残念な気持ちになってしまうことは避けられません。

3つめは、配達モレをしてしまう場合です。配達すること自体が忘れてしまっているので、これも配達の遅延を引き起こす原因となってしまいます。

この様にこれらの原因にアプローチとして、基本姿勢を維持しつつタスクに向き合う必要があります。

3-1.アウトプットイメージを明確にする

アウトプットイメージを明確にする方法は「①必要項目を抑えた上で、②取り掛かる前に依頼者とアウトプットイメージを握る」ことです。

以下ステップを詳しく見てみましょう。

①必要項目を抑える

タスクをこなす場合にまず明確にしたいのは「納期・期限」と「タスクの目的」「想定時間」「すすめる手順」「期待される具体的なアウトプットイメージ」の5つになります。

目安としては2時間以上の作業時間が掛かるものは基本的に、以下のテンプレートに整理したほうがいいかと思います。

タスク名:

納期・期限:

タスクの目的:

すすめる手順:

想定時間:

期待される具体的なアウトプットイメージ:

とりあえず依頼された場合にこれらの項目を抑えておけば問題ないかと思います。

手書きが良い方は以下に貼り付けておきますので、ご利用くださいませ。

②取り掛かる前に依頼者とアウトプットイメージを握る

この作業の目的は、過剰品質と過小品質を無くすことです。要するに相手のアウトプットイメージとこちらのアウトプットイメージを一致させるということです。

※過剰品質・・・相手から求められている基準点以上のアウトプットを出してしまい必要のない時間を掛けてしまうこと。

※過小品質・・・相手から求められているアウトプットの基準値を超えずアウトプットを出さないこと

ここでは先程の①必要項目を抑えるの部分で、書き出した項目を上司に同意を取ります。

3-2.モレないタスク管理をする

結論から言うとモレないタスク管理のコツは、ジャンル分けとこまめな更新です。以下を詳しく見ていきましょう。

最終ゴールは全体のタスク管理表に自分の抱えているタスクがすべて記入してある状態です。

イメージとしてはこんな感じです。タスクが書き出せておらず、何かあったよな。。と考えてしまうことは心理的負担もありますし、見えないタスクによるストレスもかかってきます。

ジャンル分け

ジャンル分けには色々あると思うので、一概には言えませんが、クライアントワークの場合には「クライアント・案件」ごと、事業会社であれば「作業ジャンル」「プロジェクト」などそれぞれのジャンル分けをしておくと、タスクが整理されて、モレていたタスクを思い出しやすくなり、順位づけもしやすくなります。

こまめな更新

こまめな更新は、2つの基本動作で成り立っており

①タスクが出来たときにすぐさま記録すること

②終わったらタスクを消す

ことです。

②は達成感があることから忘れずに消すことが多いのですが、①は他のタスクをやっていたり、後からまとめて書いておこうと思ってしまう。そのために忘れてた。。!という自体が発生しがちです。

②の攻略法としては付箋などを手元に置き、すぐさま1文字でもいいので書くことで後々タスクを思い出すことができます。

タスク管理アプリでオススメなのはASANAというアプリです。3-1でお伝えした「アウトプットイメージ」をメモでき、かつタスクのジャンル分けに優れているので、モレのないタスク管理を可能にしてくれます。

3-3.スケジューリング

スケジューリングではタスクをいつ、どのくらいの時間を掛けてやるかを決めます。

ここでのコツは①タスクに掛かる時間を正確に見積もり、②あらかじめ時間を遊びをもたせつつ、ブロックすることです。

①では自分の立てた見積もり時間に対して、掛かった時間を計測していく動作になります。例えば資料作成に120minくらい掛かるだろうと予測して、実際に図ってみて120minで終わるのか?を計測することです。

ここでのコツはタスクを細分化して、時間を測ることです。あまりにも細かくしすぎるとタスクを書き出すことに時間が掛かるので大体20min位の作業単位で切っていくことがオススメです。

参考書籍・リンク

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?