医学と科学の「新日常」

コロナウィルスにより、学問にたずさわってきた人たちにとっても大きな変革があります。学問の世界における「新日常」を探る日々です。

一年前の令和2年4月の話です。まず、困惑したことは、緊急事態宣言の発令とともに、私が勤務する研究施設は事実上の閉鎖となったことです。大学生は実習・研究ができなくなり、自宅待機となり、一部の授業しか聴講できなくなりました。不要不急の活動はすべて中止となり、実習・研究活動はその不要不急となりました。研究施設に隣接する病院施設は制限はあるものの、コロナ対策を含めて医療が行われているのと対象的な対応となります。社会科学であれば自宅での研究活動ができる部分もあります。医学及び生物学の分野ではどうしても研究室での活動が不可欠であり、今後の考え方の整理をしていかなくてはいけません。少なくとも、研究は不要不急の範疇と判断されると覚悟が必要です。40年に渡って研究室にいることに誇りを感じて過ごしている者にとっての、「新日常」での心持ちをもう一度考える毎日です。

次に、感染症に対する学問の復活があり、そこに最新の研究成果が利用されていることが印象深い。ワクチンもさまざまであり、RNA, DNA, 蛋白質とあります。一番驚いたのは、RNAワクチンで、不安定なRNAを用いてワクチンがヒトで有効性を示される可能性があるのは驚きです。DNAワクチンも用意されようとしています。ワクチンと言えば、生ワクチン、不活化ワクチン、組み換え蛋白質を想定するものの開発スピードを考えるとRNA及びDNAワクチンは興味深いです。

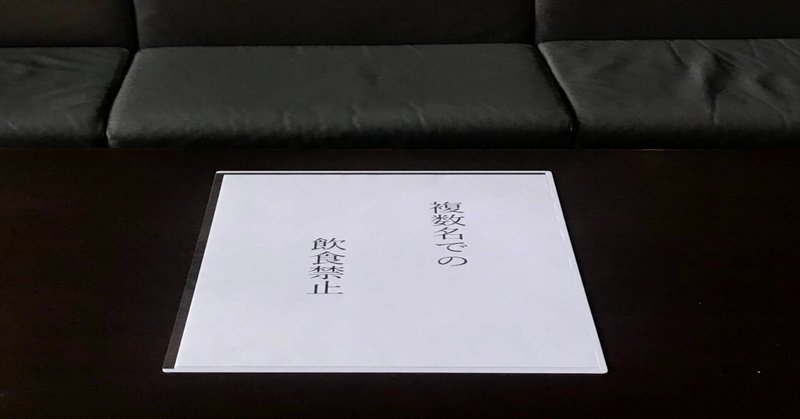

また、研究活動を行う上で、研究室での膝を突き合わせての雑談や居酒屋での会話はかかせないと思っています。それが、今では研究室内でのミーティングはウェブで行われ、居酒屋でのミーティングはありません。さらに、ウェブ学会に参加したときは驚きました。予想に反し、結構わかりやすく良かったというものであります。スライドが見やすいこと、声が聞こえやすいこと、そして会場間の移動がなくてすむこと、聞きたい内容は何度も聞くことができます。ウェブ学会はいいじゃないか。それでは、YouTubeで発表をアップすれば良いではないかと、研究者もYouTuberになればよいではないかという意見もでてくるのかなぁ。ウェブ学会というプラットフォームは、YouTubeというプラットフォームに比べるとまだまだ優れているというのが私の実感であります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?