イマここに生きる!オーガニックオーダーの旅、暦のお話 〈小寒 初候『芹乃栄(せりすなわちさかう)』〉

2021年1月5日~19日 二十四節氣 小寒

小寒は「寒の入り」といい、この日から節分までを「寒の内」と言います。

小寒の15日間の後はついに大寒、暦の上では最も寒さ厳しいときとなります。

いよいよ寒くなったなあ!と思っても、このあとが本番。

そして、大寒が終われば一年がコンプリート!立春を迎えて新しい年となるのです。

気分もうららかに新しい季節をお迎えできるよう、しっかり養生✨

心身ともに温かく、燃えているけど冷静温厚、そして寒気にあたれど冷えにくい!そんな理想を体現すべく整えていけると楽しいですね♥️

2021年1月5日~9日 七十二候 小寒 初候

『芹乃栄(せりすなわちさかう)』

セリが盛んに生える時季、という意ですが、実際に繁茂するのはもう少し先のようです。

古来より親しまれたセリ

セリといえば、正月7日にいただく七草粥。

「セリ、ナズナ。ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ。スズナ、スズシロ」

これが春の七草です。

セリはセリ科の多年草で、湿地や放棄田などに群生します。

数少ない日本原産の野菜のひとつでもあり、仙台で有名な「せり鍋」や、秋田の郷土料理「きりたんぽ鍋」には欠かせない野菜として知られています。

洋食が浸透した現代日本の食卓では、同じセリ科でもパセリのほうがよく登場しているかもしれませんね。

実はセリは、古来より日本人には馴染みがあり、「日本書紀」や「古事記」にもその名をみることができます。

聖徳太子の最も傍にいたと言われる妃の逸話として残っていたり、七草粥の由来が若返りの民話としても伝えられています。どちらも『親孝行』とセットのエピソードでしたので、滋養があることがその頃から意識されていたのかもしれません。

秋に新芽を出し、冬を越し、春に最も盛んに成長します。

葉には香りがあって食用にされ、また栽培もされます。

清らかな白い根で『根白草』とも呼ばれ、神事の食材にも用いられてきたというお話も。

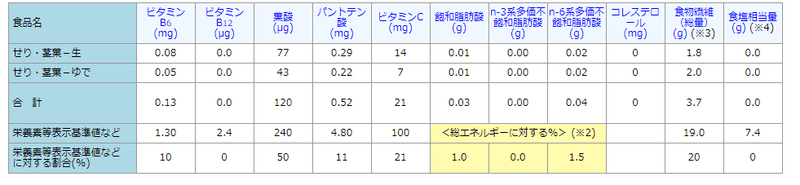

また栄養素は、ビタミンCやβ-カロテンが豊富で強い抗酸化作用をもつ栄養素も含むそう。身体をすっきりさせて若返らせてくれるようなイメージは、数々の逸話に出てくるイメージと重なります。

★試しに生、ゆで、それぞれ70g分の栄養成分を計算してみました★

↑βカロテン、確かに豊富ですね!

野草摘みが静かに注目されている昨今、セリも古来より馴染み深いものなので、摘んで食べようと思う方もおられるかもしれません。

ですが、要注意!

毒のある「毒セリ」というものもあり、通常のセリと一緒に生えていることもあるそう。

★「毒セリについて」東京都薬用植物園のページをリンクさせて頂きました★

手摘みで楽しむときは、よく注意して、見分けの自信がないときは、まずはお店で手に入れたほうが良いかもしれませんね。

人日(じんじつ)~五節句~

1月7日は五節句の一つ、人日です。

古代中国では、奇数は縁起が良いとされていました。

しかし奇数が重なると偶数になってしまうため、邪気祓いの行事が行われており、その風習が奈良時代に日本に伝わったのが五節句と言われています。

古来中国では、正月の1日を鶏の日、2日を狗(犬)の日、3日を猪(豚)の日、4日を羊の日、5日を牛の日、6日を馬の日とし、それぞれの日にはその動物を殺さないようにしており、7日目を人の日(人日)とし、犯罪者に対する刑罰も行わないことにしていたという説があります。

日本に伝わった七草粥も起源は中国と言われ、この人日の日に7種類の野菜(七草)を入れた羹(あつもの…料理の一種。肉や野菜を入れてつくった熱い汁物)を食べる習慣があり、これが日本に伝わって七草がゆとなったということでした。

日本では平安時代から始められ、江戸時代に一般に定着したようです。

人日を含む五節句が江戸幕府の公式行事となり、将軍以下全ての武士が七種粥を食べて人日の節句を祝ったということでした。

わたしが感じる七草粥の印象は、温かな落ち着いた喜びの雰囲気です。

家庭に伝わった七草粥の風習は、無事新年をお迎えし、お正月行事を納められた喜びとともに、楽しく頂いて邪気祓いとしたのかもしれませんね。

あらためて、自分の家族にもそのようにしてあげたいと思いました。

その時々の食べる量やタイミングで、毎回全ての伝統食を作ったり、頂いたりするわけではありませんし、しなくて良いとも思っています(胃弱やアレルギーやメンバーが旅行や仕事で不在等々の理由)。

ですが、なぜその伝統ができ、どのように受け継がれてきたのかを丹念に見て、知っていくこと、そのコアなところを受け継いで育てていくということは大切にしていきたいことのひとつです。

大切にするそのかたちは、色々あるものだなとじわりと見えてくることが以前より増しました。

今年はそういったことにもよりアンテナを張って、捉える世界の鮮明度を増していきたいと思います。

20210105

『透明な栄養』をテーマに有形無形の造形活動をしています。ホリスティック~全体観~という捉え方を活動の基盤にしています。この捉え方は、いのちの息苦しさが紐解かれたり、改善される可能性をかんじます。noteでは日々の思考研究も兼ねて、この考えをもとに書いたものをシェアしています。